Nobelpreise: Chemienobelpreis 2013 – Form und Funktion im Computer simuliert

Form und Funktion sind in der Chemie untrennbar miteinander verbunden; bei einfach aufgebauten Molekülen genügt meist ein kurzer Blick auf die Strukturformel, um zu wissen, wie sich dieser Stoff bei chemischen Reaktionen verhält. Die interessantesten Moleküle allerdings sind weitaus komplexer. Unter ihnen findet man zum Beispiel jene Biomoleküle, die all die unterschiedlichen Reaktionen ausführen, die eine lebende Zelle ausmacht. Ein Mensch kann sämtliche möglichen Reaktionen solcher Proteine längst nicht mehr vorhersehen – der Computer aber kann.

Dafür, dass Computerprogramme heutzutage Form und Verhalten von Strukturen mit Tausenden von Atomen zuverlässig berechnen können, haben heute Arieh Warshel von der University of Southern California, der gebürtige Wiener Martin Karplus und der in Pretoria geborene Michael Levitt den Nobelpreis für Chemie erhalten.

Die ersten Schritte auf diesem Weg machten Chemiker allerdings bereits in den 1940er Jahren, lange bevor Computer für derartige Aufgaben zur Verfügung standen. Sie überlegten sich im Grunde, welche Teile eines Moleküls sich elektrostatisch anziehen oder abstoßen und ob einzelne Atome unter bestimmten Umständen miteinander kollidieren. Aus diesen sehr einfachen Überlegungen entwickelten sich die ersten Modelle auf der Basis der potenziellen Energie von Atomgruppen und ganzen Molekülen.

An solchen Verfahren arbeiteten Warshel und Levitt in den 1960er Jahren zusammen mit dem leider 2002 verstorbenen Shneior Lifson. Warshel und Lifson publizierten 1968 das Consistent-Force-Field-Verfahren (CFF-Verfahren). Diese Methode basierte darauf, mit Hilfe vieler Gleichungen, die Wechselwirkungen und ihre Energiekurven beschreiben, die korrekte Form auch komplexer Moleküle zu berechnen.

Molekülmodelle für Langweiler

Die genaue Form eines Moleküls zu bestimmen, ist im Grunde ein Optimierungsproblem: Man sucht die niedrigste potenzielle Energie eines Systems aus vielen aneinander gebundenen Atomen. Zum Beispiel hat die Gleichung, die die Energie einer chemischen Bindung beschreibt, ein Minimum bei einer bestimmten Länge – andere Längen sind im Vergleich ungünstiger. Ist die Bindung also zu kurz oder zu lang, optimiert das Kraftfeldmodell so lange weiter, bis die niedrigste Energie und damit die günstigste Bindungslänge erreicht ist. Um auf diese Weise ein Molekül korrekt zu berechnen, müssen viele Wechselwirkungen gleichzeitig optimiert werden – neben den Bindungen auch elektrostatische Kräfte zwischen geladenen Molekülteilen oder die so genannten van-der-Waals-Kräfte, die auftreten, wenn sich die Elektronenhüllen von Molekülteilen berühren.

Das klingt nach einer ganzen Menge Rechenarbeit – tatsächlich allerdings ist der Aufwand überschaubar, zumal im Vergleich mit Verfahren, die auf quantenmechanischen Ansätzen basieren. Zum einen nämlich simuliert man mit solchen klassischen Methoden ganze Atome oder gar Molekülfragmente, während die Objekte der Quantenmechanik die einzelnen Elektronen und Atomkerne sind. Zum anderen ist die klassische Physik schlicht einfacher – so eine potenzielle Energie ist schnell berechnet, quantenmechanischen Modellierungen dagegen sind ein ganzes Stück komplizierter und rechenaufwändiger.

Deswegen können Wissenschaftler mit der CFF-Methode auch große Moleküle erfassen, für die man mit quantenmechanischen Methoden Jahrzehnte an Rechenzeit aufwenden müsste – zum Beispiel eben große Biomoleküle wie Proteine.

Dynamische Modelle brauchen Quantenmechanik

Das Problem dabei: Kraftfeldmethoden berechnen Gleichgewichtsstrukturen. Und die nehmen Moleküle nur dann ein, wenn nichts ihre Kreise stört. Damit sind jegliche chemischen und physikalischen Reaktionen ausgeschlossen. Sobald mit einem Molekül etwas Interessantes passiert, es zum Beispiel eine Bindung mit einem anderen Molekül eingeht, versagen diese Verfahren.

Quantenmechanische Verfahren, die parallel zu den klassischen Modellen entstanden, sind dagegen dynamisch. Sie bilden die lebendige Chemie ab, die sich weitab vom Gleichgewicht abspielt, in der Moleküle angeregt werden, entstehen und vergehen. Mit solchen Methoden erfasst man die chemischen Reaktionen selbst, die für die Funktionen von Biomolekülen entscheidend sind, und erlebt Enzyme in Aktion.

Genauer gesagt, tut man leider nicht. Denn Quantenmechanik macht die Molekülsimulationen so rechenaufwändig, dass es sich verbietet, heutige Computer ein komplettes Protein auf diese Weise berechnen zu lassen. Reaktionen zwischen kleinen organischen Molekülen waren diesen Methoden schon bald zugänglich – doch gerade die Biochemie mit ihrer enormen Bandbreite an Reaktionen, Produkten und Katalysatoren schien den Computermodellierern für immer verschlossen.

Die Lösung des Problems klingt im Nachhinein sehr einfach und nahe liegend: Man arbeitet auf verschiedenen Größenskalen mit unterschiedlichen Methoden. Das komplette Molekül außenherum kann man mit wenig rechenaufwändiger klassischer Physik beschreiben, und im aktiven Zentrum, wo sich die eigentliche Reaktion abspielt, passt man die dynamische Quantensimulation ein.

Die ersten Schritte in diese Richtung fanden allerdings nicht an komplexen Biomolekülen statt, sondern an vergleichsweise einfachen aromatischen und ungesättigten Kohlenwasserstoffen, denen sich Karplus und Warshel in den 1970er Jahren widmeten. Damals versuchten sie, die Schwingungs- und Elektronenspektren dieser Moleküle im Computer zu simulieren. Dazu brauchten sie zuerst einmal die Bindungslängen und –winkel im Molekül, die sie mit klassischen Kraftfeldmethoden bestimmten.

Hybride Molekülmodelle

Zusätzlich enthalten diese Stoffe jedoch auch die Elektronen der Doppelbindungen, die sich frei über große Bereiche bewegen können und deren genaue quantenmechanische Eigenschaften entscheidend für die gewünschten Absorptionsspektren sind. Diese so genannten konjugierten π-Elektronen modellierten Karplus und Warshel mit quantenmechanischen Methoden. Dieser hybride Ansatz erwies sich als erfolgreich, und das, obwohl die Wissenschaftler zwei grundverschiedene physikalische Modelle aneinanderflanschten.

In dieser frühen Arbeit funktionierte das vor allem deswegen, weil die untersuchten Moleküle flach und starr sind – das "klassische" und das "quantenmechanische" Elektronensystem sind auf diese Weise schon räumlich getrennt, und die so unterschiedlichen Verfahren kommen sich nicht ins Gehege.

Doch schon einige Jahre später setzte sich Warshel daran, diesmal in Kooperation mit Levitt, diese spezielle Rahmenbedingung verzichtbar zu machen. Und um das zu erreichen, wagten die Forscher sich bereits an ein komplexes Biomolekül: Das Lysozym, ein Enzym, das Zuckerketten spaltet. Um diese Reaktion zu simulieren, muss man lediglich die entscheidend an der Spaltung beteiligten Strukturen quantenmechanisch behandeln – der große Rest des Enzyms kann weiter klassisch modelliert werden.

Grenzverkehr zwischen Quanten-Land und Klassik-Land

Hier allerdings sind beide Regionen intim miteinander verknüpft und wirken aufeinander ein. Die Aufgabe, die sich hier stellt, ist einer Fragestellung aus der Wirtschaft nicht unähnlich: Wie organisiert man den Handel zwischen zwei Ländern mit unterschiedlichen Währungen? Man muss ein System finden, an der Grenze eine Währung zuverlässig und zu berechenbaren Kursen ineinander umzutauschen – die Währung, in der Atome und Moleküle handeln, ist Energie. Ungeachtet der grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Methoden fanden Levitt und Warshel Verfahren, den Transfer von Energie über die Grenze zwischen "Klassik-Land" und "Quanten-Land" hinweg ebenso zufrieden stellend zu beschreiben wie Wechselwirkungen zwischen Molekülteilen aus beiden Regionen. Mit diesem Durchbruch war es grundsätzlich möglich, im Rahmen eines klassischen Molekülmodells dynamische Reaktionen quantenchemisch zu berechnen.

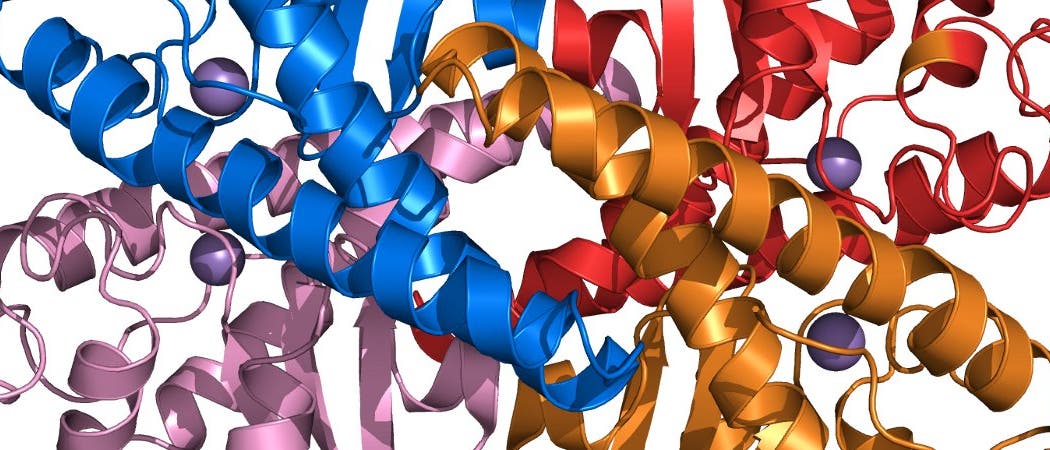

Von dieser Möglichkeit macht die Chemie seither reichlich Gebrauch. Die leistungsfähigen modernen Computermodelle, die Karplus, Levitt und Warshel einst auf den Weg brachten, liefern heute so präzise Ergebnisse, dass man sie problemlos mit tatsächlich gemessenen Werten aus dem Labor vergleichen kann. So kann man mit diesen Methoden eines der großen Probleme der chemischen Forschung zum Teil umgehen – dass Chemiker ihre Moleküle und Reaktionen nicht direkt sehen können. Moderne Computersimulationen erzeugen nicht nur zuvor unerreichbare Daten, sie schaffen auch wirkmächtige Bilder, die eine ganz neue Art chemischer Forschung möglich machen: Molekülen und Reaktionen von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben