Leseprobe »Feynman und die Physik«: Feynmans Pfad zur Quantenelektrodynamik

Wechsel an die Cornell-Universität

Schon in Los Alamos hatte Feynman die ersten Angebote für die Zeit nach dem Krieg erhalten – viele Leute hatten dort seine außergewöhnliche Begabung erkannt. So hatte Robert Oppenheimer bereits 1943 als einer der ersten versucht, die University of California in Berkeley bei San Francisco davon zu überzeugen, Feynman ein entsprechendes Angebot zu machen. Doch erst im Sommer 1945 rang man sich dort dazu durch – zu spät, wie sich herausstellte. Hans Bethe war schneller gewesen, als er Ende 1943 ein Angebot der CornellUniversität in der Kleinstadt Ithaca einfädelte, die etwa 350 km nordwestlich von New York City mitten im Bundesstaat New York liegt (Abb. 3.1). Die Cornell-Universität hatte dem jüdischstämmigen Bethe nach seiner Flucht aus Deutschland im Jahr 1935 eine neue Heimat geboten, und Bethe blieb ihr sein Leben lang treu. Feynman bewunderte Bethe und freute sich darauf, auch nach dem Krieg mit ihm zusammenarbeiten zu können – also nahm er das Angebot gerne an. Dagegen konnte auch Oppenheimer, den Feynman ebenfalls sehr mochte, nicht ankommen.

Im Oktober 1945 verließ Feynman also Los Alamos und fuhr per Zug quer durch den Kontinent in Richtung Ithaca. Im Nachtzug hinter Buffalo begann er, seine Vorlesung über mathematische Methoden der Physik vorzubereiten, die er kurz darauf an der Cornell-Universität halten sollte. Solche nächtlichen Arbeitszeiten war Feynman vom Manhattan-Projekt her gewohnt – hatte man dort doch ständig unter starkem Zeitdruck gearbeitet und vieles erst in letzter Sekunde fertigstellen können.

In Ithaca angekommen musste Feynman feststellen, dass es sehr schwierig war, ein Hotelzimmer zu bekommen. Also ließ er kurzerhand seinen Koffer in einem der Hotels stehen und machte sich zu Fuß auf die Suche nach einer Unterkunft. Doch es war einfach nichts zu finden, und schließlich landete er völlig übermüdet auf dem Campus der Universität, wo er in der Lobby eines der Gebäude eine leere Couch sah. Sollte er als frischgebackener Universitätsprofessor wirklich dort schlafen? Mit seinen gerade einmal 27 Jahren tat sich der eher unkonventionelle Feynman mit der ungewohnten Rolle des ehrwürdigen Professors sowieso etwas schwer, und er wollte sich nicht gleich zu Anfang schon blamieren. Doch es war spät, er war müde, und so fragte er den Hausmeister, ob er auf der Bank übernachten könne – »kein Problem«, erwiderte dieser.

Am nächsten Morgen eilte er in den Physik-Fachbereich – wo sollte seine Vorlesung stattfinden? Hatte er die Zeit schon verpasst? Doch seine Panik war vollkommen grundlos. Die Kurse würden erst eine Woche später beginnen, sagte man ihm. Man habe ihn nur deshalb früher nach Ithaca gerufen, damit er sich dort in Ruhe eine Bleibe suchen und sich schon einmal an die neue Umgebung gewöhnen könne. Was für ein Unterschied zum hektischen Los Alamos! »I was back to civilization, and I didn’t know what it was«, schreibt Feynman in Surely You’re Joking.

Man schickte ihn zu dem Gebäude, in dem er unfreiwillig übernachtet hatte – dort würde man ihm ein Zimmer zuweisen. Der zuständige Sachbearbeiter hielt ihn wohl für einen Studenten und lachte: »Junge, die Wohnsituation hier in Ithaca ist schwierig. Ob Du es glaubst oder nicht, letzte Nacht schlief sogar ein Professor auf einer Couch in dieser Lobby.« Es hatte sich also schon herumgesprochen. »Nun, ich bin dieser Professor«, erwiderte Feynman, »und der Professor möchte das nicht unbedingt wiederholen.«

Endlich mit einem Zimmer versorgt, investierte Feynman in den folgenden Wochen viel Arbeit und Mühe in seine Vorlesung über mathematische Physik und eine weitere Vorlesung über Elektrizität und Magnetismus. Es waren sicher gute Vorlesungen, denn Feynman liebte es zu unterrichten und er hatte einen hohen Anspruch an sich selbst, was die Qualität seiner Vorlesungen betraf. Viele Jahre später erkannte er, dass er damals gar nicht gemerkt habe, wie anstrengend die Vorbereitung seiner ersten Kurse für ihn gewesen sein muss – er hatte das Gespür dafür verloren, wie erschöpft er nach den Strapazen des Manhattan-Projekts war und wie sehr ihn der tragische Tod seiner jungen Frau immer noch mitnahm.

Depressiv und ausgebrannt

Als Feynman seine Forschungsarbeiten wiederaufnehmen wollte, musste er mit Befremden feststellen, dass er nichts mehr zustande brachte. Vor dem Krieg hatte er viele Ideen gehabt, doch nun war er müde und konnte kein rechtes Interesse mehr dafür aufbringen. Er hatte das Gefühl, er würde in der Forschung niemals mehr etwas leisten können. Feynman war zutiefst deprimiert. War er tatsächlich schon am Ende seiner Forscherkarriere angekommen? War er mit 27 Jahren bereits ausgebrannt?

Umso mehr beschämte es ihn, dass er weiterhin lukrative Angebote von anderen Universitäten erhielt – sie wussten nicht, dass sie für ihr Geld nichts bekommen würden, wie er dachte. Der Gipfel war ein Angebot des Institute for Advanced Study in Princeton, an dem Genies wie Einstein und von Neumann arbeiteten. Das Angebot enthielt sogar Sonderkonditionen für Feynman, sodass er Vorlesungen in Princeton halten konnte. Man wusste, dass er nichts davon hielt, sich in den Elfenbeinturm dieses besonderen Instituts zurückzuziehen, an dem man keinerlei Verpflichtungen hatte und so den Kontakt zu Studenten und Experimenten verlieren würde. Ohne solche Anregungen von außen konnte man nicht produktiv arbeiten, davon war Feynman überzeugt. Also hatte man das Angebot an Feynmans Wünsche angepasst.

Meine Güte, dachte Feynman – diese Stelle war sogar besser als die von Einstein. Und sie hatten sie einem jungen Physiker angeboten, der nichts mehr zustande brachte. »It was ideal; it was perfect; it was absurd«, schreibt Feynman, für den es in seiner damaligen Verfassung nicht infrage kam, so ein Angebot anzunehmen. Er wäre außerstande, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

Zu allem Überfluss musste Feynman gut ein Jahr nach Arlines Tod einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Sein Vater Melville, der ihm sehr nahestand und der bereits seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen war, erlag im Oktober 1946 einem Schlaganfall. Noch im selben Monat schrieb Feynman seinen Brief an Arline und schüttete ihr sein Herz aus. Sie würde ihn in seiner Einsamkeit verstehen, auch wenn er nicht mehr direkt mit ihr sprechen konnte. Zum Glück hatte Richard sich wenigstens mit seiner Mutter Lucille wieder versöhnen können. Sie hatte ihn nach Arlines Tod um Verzeihung dafür gebeten, dass sie die Dinge nicht mit seinen Augen hatte sehen können. Sie sei in Angst um ihn gewesen und habe gefürchtet, er würde wegen Arlines tödlicher Krankheit zu viel ertragen müssen. Doch er habe sich so tapfer geschlagen, schreibt sie in einem Brief, und versucht ihm Mut zu machen: »Now try to face life without her« (versuche nun, das Leben ohne sie zu meistern).

Nach außen hin gelang es Feynman, seine Depression recht gut zu verstecken. Als Hans Bethe später davon erfuhr, meinte er: »Ein deprimierter Feynman ist immer noch etwas fröhlicher als jede andere Person wenn sie überglücklich ist.«

Weder er noch Feynmans Bürokollege Philip Morrison hatten etwas von seiner inneren Verfassung bemerkt.

Doch einem Kollegen war Feynmans Zustand aufgefallen. Bob Wilson, der Feynman damals zum Manhattan-Projekt überredet hatte und der mittlerweile das kernphysikalische Labor an der Cornell-Universität leitete, rief ihn im Frühjahr 1947 zu sich und beruhigte ihn. Man sei sehr zufrieden damit, wie Feynman seine Vorlesungen hielt: »You’re doing a good job, and we’re very satisfied!« Ob weitergehende Erwartungen erfüllt werden, sei Glückssache, und es sei alleine das Risiko der Universität, nicht seins. Er solle sich nicht so viele Gedanken darüber machen.

Vermutlich war spätestens damit der Knoten in Feynmans Kopf endlich geplatzt. Es machte keinen Sinn, sich ständig an den Erwartungen anderer zu orientieren. Vielleicht erinnerte sich Feynman auch an die Lebensweisheit, die er in Los Alamos von John von Neumann erfahren hatte: »Du bist nicht verantwortlich für die Welt, in der du lebst« – also auch nicht für ihre Erwartungen an dich. Er war, was er war, und wenn man von ihm erwartete, dass er gut sein müsse und ihm Geld dafür anbot, dann war das nicht sein Problem.

Physik macht wieder Spaß

Und dann erinnerte sich Feynman daran, wie viel Spaß ihm früher die Physik gemacht hatte. Er hatte einfach mit ihr gespielt und sich dabei wenig Gedanken darüber gemacht, ob das für den physikalischen Fortschritt wichtig war. Diesen Spaß wollte er wiederhaben! Wenn er sowieso ausgebrannt war und nichts Wichtiges mehr in der Forschung erreichen würde, dann konnte er genauso gut wie früher mit der Physik spielen. Er hatte eine sichere Stelle an der Universität und durfte Studenten unterrichten, was er sehr genoss – was sollte also schon passieren?

Das war genau die richtige Einstellung, die er brauchte, um seine schöpferische Kraft zurückzugewinnen. Nur so zum Spaß berechnete er, wie ein in die Luft geworfener Teller rotieren und dabei herumeiern würde, denn genau das hatte er zufällig in der Cafeteria beobachtet. Dabei war ihm aufgefallen, dass der Teller doppelt so schnell rotierte wie er eierte, und er ließ nicht locker, bis seine Berechnungen diese Beobachtung bestätigten.

Als Bethe ihn fragte, warum er so etwas untersuchte, freute sich Feynman: »Hah! Es ist für gar nichts gut – ich tue es nur so zum Spaß!« Ihm war egal, ob andere solche physikalischen Spielereien für wichtig hielten oder nicht, denn er hatte sich vorgenommen, die Physik wieder zu genießen und damit zu tun wozu immer er Lust hatte. Schließlich führte eins zum anderen: Er dachte über eiernde Teller nach, über rotierende Elektronen und ihre relativistische Bewegung, über die Dirac-Gleichung und schließlich wieder über die Quantenelektrodynamik. Und ehe er es merkte, spielte er mit den alten Problemen herum, die ihn vor seiner Zeit in Los Alamos bereits beschäftigt hatten. Es war wie eine frisch entkorkte Sektflasche – alles floss mühelos heraus, erinnert er sich später. Der junge, vor Ideen sprühende Feynman war wieder da!

Nicht alle seine Ideen funktionierten auf Anhieb. In seiner Nobelpreisrede sagte Feynman später, dass er in die Dinge, die nicht funktionierten, fast genauso viel Aufwand hineinsteckte wie in die Dinge, die schließlich glückten. Das ist völlig normal, wenn man sich an der Front der Forschung befindet. Meist funktioniert sogar kaum etwas, und gute Ideen, die wirklich weiterführen, sind eher ein Glücksfall.

Einen der Fehlschläge hatten wir bereits im letzten Kapitel aufgegriffen. Die Elektrodynamik ohne Selbstwechselwirkung, die Feynman und Wheeler aufgestellt hatten, ergab keine konsistente Quantentheorie. Feynman hatte das bereits während des Kriegs auf seinen vielen Reisen herausgefunden, die ihm immer wieder etwas Zeit für seine Forschungen gaben.

Auch mit der relativistischen Beschreibung des Elektronenspins hatte er in seinem Pfadintegral-Formalismus Probleme. In einer Raumdimension schaffte er es, die entsprechende Dirac-Gleichung herzuleiten. In drei Raumdimensionen scheiterte er dagegen. Das war unbefriedigend, denn die nichtrelativistische Schrödinger-Gleichung hatte sich problemlos aus den Pfadintegralen ergeben.

Etwas Ordnung kam in seine Gedanken, als Feynman die Resultate seiner Doktorarbeit – also seine Pfadintegralmethode – für eine Veröffentlichung zusammenschrieb. Er hasste diese Art von Arbeit, denn sie zwang ihn dazu, seine eher sprunghafte intuitive Vorgehensweise aufzugeben und seinen Gedanken eine strenge logische Struktur zu geben. Feynman liebte es, mit genialen Ideen Probleme zu lösen, wobei der Zweck manchmal die Mittel heiligte. Die eher formale Vorgehensweise, die eine Veröffentlichung in einer physikalischen Fachzeitschrift verlangte, lag ihm dagegen nicht besonders. Schließlich hatte er es geschafft und die Arbeit erschien im April 1948 unter dem Titel Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics (Raum-Zeit-Ansatz für die nichtrelativistische Quantenmechanik).

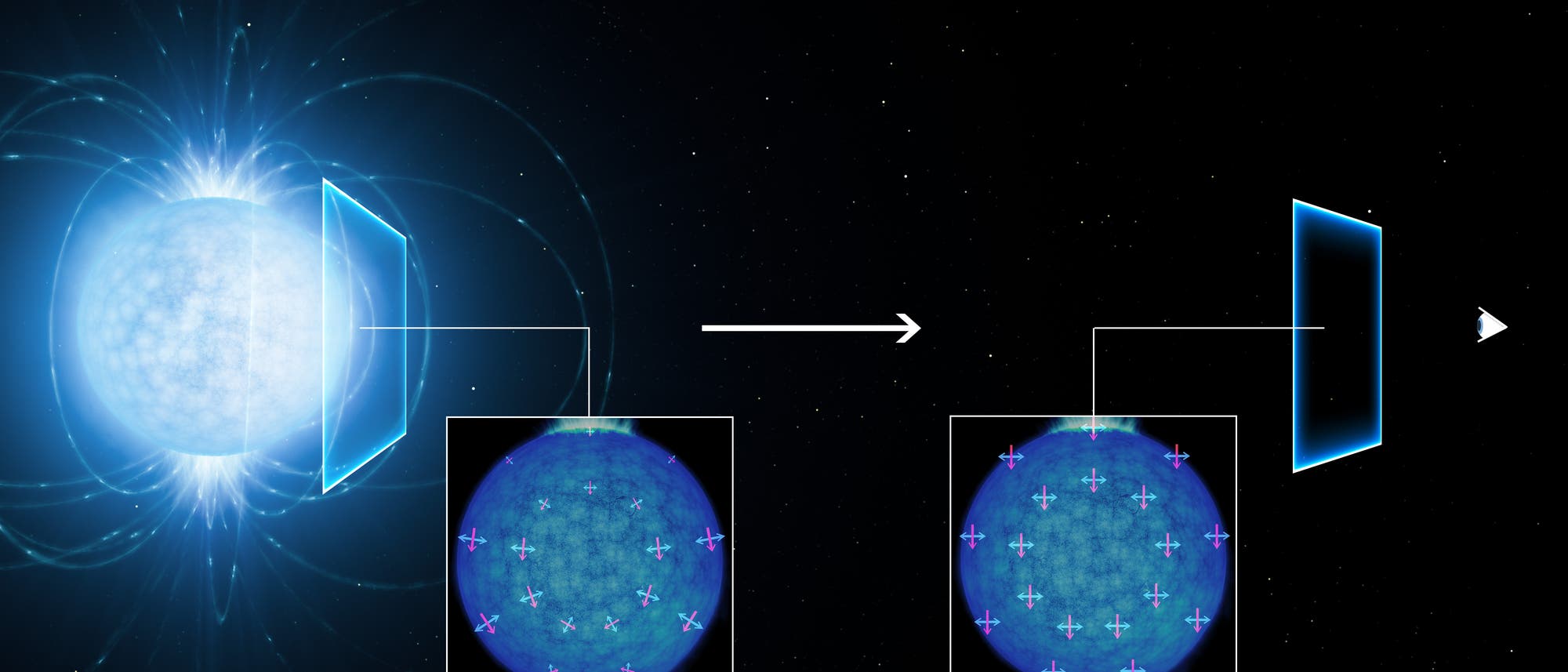

Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema gewöhnte Feynman es sich immer mehr an, in »Pfadintegral-Bildern« zu denken: Ein Teilchen nahm jeden möglichen Weg in Raum und Zeit, und zu jedem Weg gehörte eine Wellenamplitude, die zur Gesamtamplitude beitrug. Wege und Amplituden, das sollten seine universellen Werkzeuge werden.

Die Probleme mit der Dirac-Gleichung zeigten, dass es nicht so einfach ist, die Relativitätstheorie in das Gebäude der Quantentheorien einzubauen. Das ist für eine funktionierende Quantenelektrodynamik aber unbedingt erforderlich. Was für Schwierigkeiten traten dabei im Einzelnen auf?

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Relativitätstheorie ist die Äquivalenz von Masse und Energie. Masse ist von gespeicherter Energie nicht zu unterscheiden. Die Masse eines Nukleons (Protons oder Neutrons) wird beispielsweise zu 99 % durch das starke Kraftfeld erzeugt, das die drei Quarks in seinem Inneren zusammenhält, während die Quarkmassen nur rund 1 % der Nukleonenmasse beisteuern. Wir können heute also sagen, dass fast die gesamte Masse der Atome aus der Energie dieses starken Kraftfelds stammt.

Bei physikalischen Prozessen gilt, dass die Gesamtenergie aller Teilchen erhalten bleiben muss. Energie kann somit weder erzeugt noch vernichtet werden. Bei der Masse ist das anders! Sie muss nicht erhalten bleiben, auch wenn wir das aus unserer Umgebung meist so gewohnt sind. Wenn beispielsweise ein Uran-235-Kern durch ein Neutron in einen Barium-142- und einen Krypton-92-Kern plus zwei Neutronen gespalten wird, so gehen etwa 0,08 % der Masse verloren. Die in dieser Masse gespeicherte Energie wird durch die Kernspaltung befreit und tritt als Bewegungsenergie der Spaltprodukte in Erscheinung. Masse ist offenbar ein sehr effektiver Energiespeicher, denn schon dieser relativ geringe Massenverlust erzeugt die ungeheure Explosionskraft einer Atombombe. Einsteins Formel E = m · c2 spiegelt das wider, denn der große Wert der Lichtgeschwindigkeit c, der dazu noch quadriert wird, sorgt dafür, dass schon eine kleine Masse m einer sehr großen Energie E entspricht.

Masse kann also in andere Energieformen umgewandelt werden. Auch der umgekehrte Prozess ist möglich, wie die großen Teilchenbeschleuniger der Gegenwart zeigen. Hier schießt man beispielsweise Protonen mit extrem großer Wucht aufeinander, sodass sich aus der verfügbaren Energie viele neue Teilchen bilden können, die meist sehr schnell wieder zerfallen. Die Äquivalenz von Masse und Energie sorgt also dafür, dass sich die Zahl der Teilchen bei einem Prozess ändern kann. Teilchen können erzeugt werden und sie können auch wieder verschwinden.

Es macht daher bei Feynmans Pfadintegral-Methode keinen Sinn, sich auf die möglichen Wege eines einzelnen Teilchens zu beschränken, wenn man die Relativitätstheorie berücksichtigen will. Man muss auch Prozesse hinzunehmen, bei denen neue Teilchenbahnen entstehen und andere verschwinden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.