Quanten-Geschichte: Als Teilchen zu Wellen wurden

Scherben bringen Glück. Dass Sprünge im Glas aber sogar bis zum Nobelpreis führen können, hätten Clinton Davisson und sein Assistent Lester Germer wahrscheinlich nie zu träumen gewagt. Wahrscheinlich haben sie sich anfangs sogar sehr geärgert, als sie bei ihren Elektronenstrahlversuchen im Frühjahr 1925 einen Riss in der Vakuumröhre entdeckten, der ihre Versuchsreihe zunächst beendete und monatelange Verzögerungen bedeutete. Die beiden arbeiteten an den neuen Bell Laboratories in New York, an denen zahlreiche Wissenschaftler und Techniker die Grundlagen der modernen Telekommunikationstechnik erforschten und wo über Jahrzehnte auch bedeutende Beiträge zur physikalischen Grundlagenforschung entstanden.

Davisson und Germer untersuchten damals die Oberfläche von Nickel mit einem niederenergetischen Elektronenstrahl. Ziel ihrer Forschung war gar nicht die Überprüfung der gerade im Entstehen begriffenen Quantentheorie, sondern ein besseres Verständnis der Struktur von Nickel, das etwa in elektronischen Anwendungen das wesentlich teurere Platin ersetzen konnte. Davisson, geboren 1881 in Bloomington in Illinois, hatte bereits im Ersten Weltkrieg für Western Electric an solchen Aufgaben geforscht, nachdem er wegen seiner schwachen Gesundheit nicht zum Kriegsdienst zugelassen worden war.

Germer, sein 15 Jahre jüngerer Assistent, war ein hervorragender Schüler gewesen und hatte sich ebenfalls freiwillig zum Militärdienst gemeldet. Abenteuerlustig wie er war – zeitlebens war Germer ein begeisterter Bergsteiger –, landete er bei der Luftwaffe. Als einer der ersten amerikanischen Kampfpiloten litt er noch eine ganze Weile nach dem Krieg an dem, was wir heute eine Posttraumatische Belastungsstörung nennen. Hilfe verweigerte er aber mit der Bemerkung, "anderen gehe es schlechter". Nachdem Germer sich einigermaßen erholt hatte, fand er Arbeit im Labor von Davisson, dessen sorgfältige Herangehensweise er sehr bewunderte.

Ein Riss mit Folgen

Die beiden Forscher hofften, aus den zurückgestreuten Elektronen neue Informationen über das beschossene Material gewinnen zu können. Die Ergebnisse waren allerdings nicht besonders aussagekräftig. Bis zu jenem Tag, an dem die Vakuumröhre brach. Durch den Riss trat Sauerstoff in den Apparat und oxidierte die Oberfläche des Nickelstücks. Das bedeutete: Die Arbeit von Monaten war umsonst, die gesamte Apparatur musste neu hergerichtet und kalibriert werden.

Um die Oxidschicht zu entfernen und den hochreinen Nickel nicht ersetzen zu müssen, nutzten die beiden eine gängige Technik: Sie glühten den Nickel unter einer Vakuumglocke und unter Beigabe von Wasserstoff bei sehr hohen Temperaturen aus. Als sie schließlich die Versuche wiederholen konnten, geschah etwas Unerwartetes: Ihr Messgerät zeigte bei verschiedenen Winkeln und bei bestimmten Elektronenenergien eine enorm starke Rückstreuung der Elektronen an, bei anderen Winkeln jedoch kaum etwas.

Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Elektronen gleichmäßig in alle Richtungen gestreut werden; Unterschiede hätte man nur für unterschiedlich raue Stellen der Nickeloberfläche erwartet.

Davisson und Germer wussten mit diesen Ergebnissen anfangs noch nicht viel anzufangen. Sie schnitten die Vakuumröhre auf und ließen einen befreundeten Mikroskopie-Experten den Nickel untersuchen. Wie der feststellte, hatte sich die Oberfläche des Nickels durch das Ausglühen verändert: Wo vorher eine ungeordnete, polykristalline Struktur vorlag, waren nun ausgedehnte Nickelkristalle zu sehen. Das brachte die beiden bereits auf eine wichtige Spur: Offenbar war die starke Elektronenrückstreuung bei bestimmten Winkeln nicht der inneren Struktur der einzelnen Nickelatome geschuldet, sondern der Anordnung der Atome in einer geordneten Kristallstruktur.

Von Röntgenstrahlen war schon seit 1912 bekannt, dass sie sich an Kristallen streuen lassen und dabei Interferenzmuster mit Maxima und Minima erzeugen. Das liegt daran, dass Röntgenstrahlen genauso wie Licht elektromagnetische Wellen sind, nur dass ihre Wellenlänge sehr viel kleiner ist als die von Licht und zu den atomaren Abständen in Kristallen passt. Mit Röntgenstrahlen lassen sich deshalb die Verhältnisse in Kristallen sehr genau ermitteln. Davisson und Germer besorgten sich nun einen geeigneten Kristall vom Metallurgen der Bell Laboratories und untersuchten diesen eingehend.

Flitterwochen mit Physik

Erschöpft von monatelangen Versuchsreihen begab sich Davisson schließlich im Sommer 1926 mit seiner Frau auf eine Englandreise. Das Ehepaar vertraute die Kinder der Verwandtschaft an und hoffte auf die zweiten Flitterwochen – weit entfernt von physikalischen Pflichten. Zu Besuch bei Bekannten in Oxford wurde Davisson allerdings zu Vorträgen eingeladen, bei denen die neue Quantentheorie heiß diskutiert wurde. Zu Davissons Überraschung, der sich in den neuen theoretischen Entwicklungen noch kaum auskannte, zitierten die führenden Köpfe der Quantenphysik unter anderem eine seiner älteren Veröffentlichungen – mit dem Hinweis, mit seiner Methode ließe sich die Welle-Teilchen-Dualität von Materie belegen.

Der Pariser Theoretiker Louis-Victor de Broglie hatte bereits 1923 die kühne These aufgestellt, Materie bestehe nicht nur aus Teilchen, sondern sei zugleich eine Welle – ein radikaler, wenngleich mathematisch-konzeptionell eleganter Gedanke, der durchaus für heftigen Widerspruch sorgte.

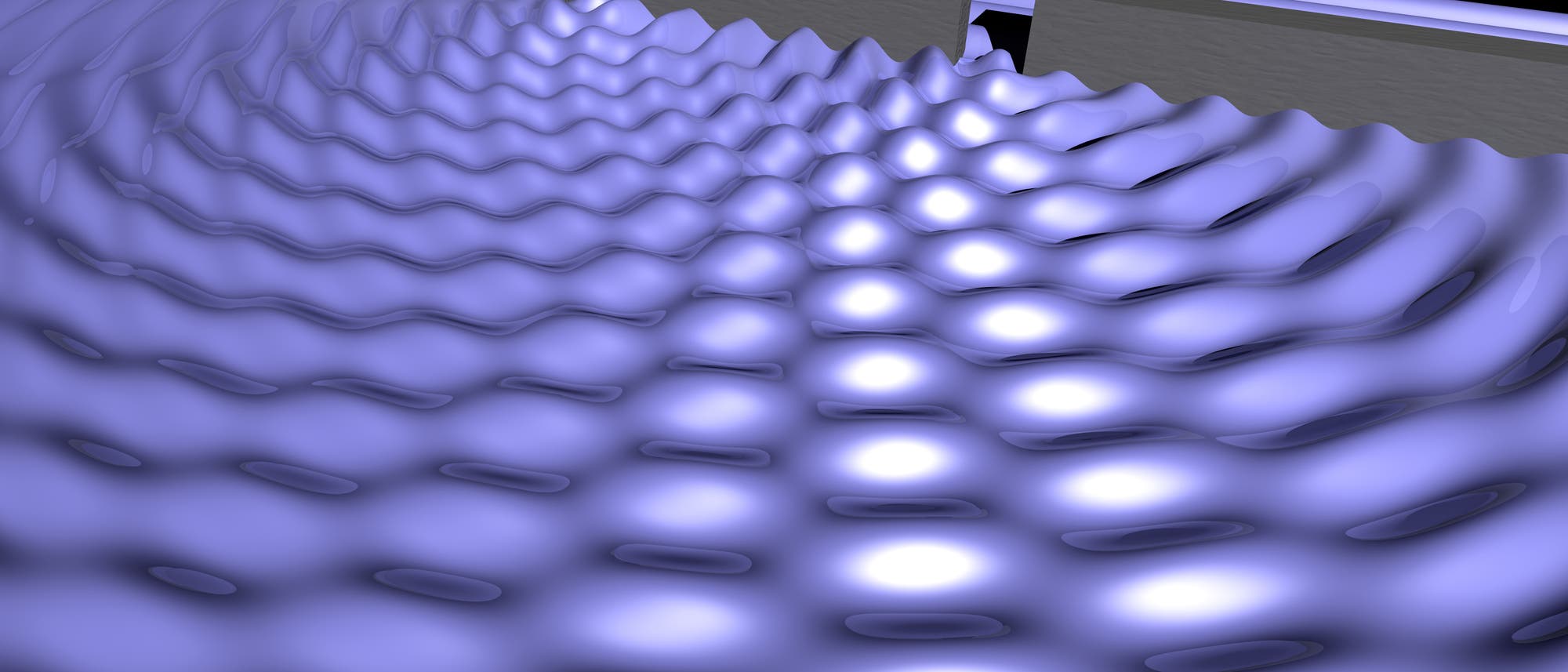

Davisson präsentierte den Forschern in Oxford seine neuen Ergebnisse, und die Quantenphysiker waren hellauf begeistert. Ähnlich wie Röntgenstrahlen konnten anscheinend auch Elektronenstrahlen Interferenzmuster an Kristallen erzeugen. Die Elektronen mussten sich also wellenförmig am Kristallgitter brechen können und dabei je nach Winkel zu rhythmischer Verstärkung und Abschwächung führen. Mit auf die wochenlange Heimreise nahm Davisson deshalb die neue Wellenmechanik von Schrödinger und andere wichtige Arbeiten, was seine Frau ihm allerdings wohl verziehen hat.

Prominente Konkurrenz

Die bislang noch eher ungerichtete Forschungsarbeit von Davisson und Germer bekam auf Grund dieser entscheidenden Entwicklung nun ein klares Ziel: den Nachweis, dass und wie sich Elektronenwellen an Kristallen beugen. Davisson und Germer wurde jetzt aber auch klar: Sie waren gewiss nicht die einzigen, die an Beugungsexperimenten mit Materiestrahlen arbeiteten. Eine ganze Reihe bekannter Physiker, die besser mit der Entwicklung der Quantentheorie vertraut waren, stellten damals ähnliche Versuche an. Hierzu gehörten unter anderem Koryphäen wie Walter Elsasser, der solche Experimente schon kurz nach de Broglies Theorie vorgeschlagen hatte, James Chadwick, der für die Entdeckung des Neutrons den Physik-Nobelpreis 1935 erhielt, oder Charles Ellis. Letzterer war ein Spezialist für Elektronenstrahlung und während des Ersten Weltkriegs gemeinsam mit Chadwick auf dem Gelände der Pferderennbahn bei Ruhleben interniert, wo die beiden in einem Pferdestall ein Labor einrichten und experimentieren konnten.

Obwohl diese hochkarätige Konkurrenz gezielt nach den Welleneffekten suchte, besaß niemand von ihnen die Fähigkeiten von Davisson und Germer, alle experimentellen Parameter gleichzeitig so exakt wie möglich zu kontrollieren. Niemand konnte mit der damals verfügbaren Technik ein solch hohes Vakuum und einen sauberen Elektronenstrahl mitsamt der notwendigen Messtechnik aufbieten wie die beiden Spezialisten in New York. Damals gab es diese Technik noch nicht von der Stange: Davisson und Germer ließen sich ihre Vakuumröhren nach genauen Vorgaben von einem bekannten Glasbläser anfertigen. Sie erreichten so tiefe Drücke, dass diese sich damals nicht mehr messen ließen. In ihrem Apparat schwirrten also kaum noch Teilchen umher, die die schwachen Elektronenstrahlen ablenken und die Messung stören konnten. Gerade die niederenergetischen Elektronenstrahlen, mit denen Davisson und Germer arbeiteten, sind außerordentlich empfindlich gegen jegliche Störung.

Anfang 1927 waren alle Experimente dann zur Zufriedenheit von Davisson abgeschlossen. Zusammen mit Germer und einem zusätzlich von den Bell Labs zur Verfügung gestellten Assistenten konnte er nicht nur eine ganze Reihe von Beugungsmustern nachweisen, die sich mit der Wellenthese von de Broglie und Schrödingers Gleichungen erklären ließen. Er arbeitete auch die noch fehlenden Messungen klar heraus, die jedoch den bahnbrechenden Charakter ihrer Arbeit in keiner Weise schmälerten. Im Jahr 1927 erschienen die Ergebnisse zunächst in "Nature", dann mit Ergänzungen im "Physical Review" und lieferten den schlagenden Nachweis, dass Materie sowohl Teilchen- als auch Wellencharakter besitzt. Später konnten diese Experimente dann ebenso mit anderen Teilchen wiederholt werden. Beim Elektron als leichtestem Materieteilchen ist dieser Nachweis allerdings einfacher zu führen.

Die Erforschung des Elektrons – auch eine Familientradition

Clinton Davisson erhielt 1937 den Nobelpreis für Physik, gemeinsam mit George Paget Thomson. Dieser hatte – ganz unabhängig von Davisson und Germer – ebenfalls Wellenphänomene an Elektronenstrahlen nachgewiesen. An seinem Institut an der Universität Aberdeen hatte Thomson einen Elektronenstrahl durch eine dünne Metallfolie geschossen und dabei eine wellenförmige Ablenkung der Elektronen gemessen. Seine Ergebnisse hat Thomson nur einen Monat nach Davisson zur Publikation eingereicht. Thomsons Partner Alexander Reid ging bei der Nobelpreisvergabe allerdings ebenso leer aus wie Germer. Reid starb kurz darauf bei einem tragischen Motorradunfall.

Die Erforschung des Elektrons hatte bereits Tradition in der Familie Thomson. Der Vater Joseph John Thomson hatte bei Versuchen in einer Vakuumröhre 1897 das Elektron entdeckt: der erste Nachweis eines subatomaren Teilchens überhaupt! Joseph John Thomson erhielt ebenfalls den Physik-Nobelpreis und stellte auch das nach ihm benannte Atommodell auf, das später allerdings durch Rutherford, Bohr und die Quantenphysik revidiert wurde. Selten ist wohl die grundlegende Untersuchung eines Teilchens so stark mit einem Familiennamen verknüpft gewesen wie das Elektron mit den Thomsons. Berühmt geworden sind allerdings die Experimente von Davisson und Germer, weil sie eine umfangreichere und klarere Analyse zuließen und damit für die weitere Forschung wegweisend wurden.

In der modernen Forschung ist die Welle-Teilchen-Dualität von Materie unumstritten: Nicht nur liegt sie der gesamten Quantenphysik zu Grunde. Man macht sie sich auch gezielt zu Nutze, um etwa mit Hilfe von Elektronenmikroskopen außerordentlich scharfe Bilder von mikroskopischen Strukturen aufzuzeichnen. Da die Wellenlänge von Elektronen sehr viel geringer ist als die von Licht, lassen sich so auch deutlich kleinere Objekte abbilden – nur dass an Stelle von Linsen komplexe elektrische und magnetische Felder die Strahlen bündeln.

Welle-Teilchen-Dualität heute

"Das Davisson-Germer-Experiment ist die Grundlage aller Materiewellen-Experimente", sagt Immanuel Bloch von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Eine hochinteressante Frage in der modernen Physik ist etwa die, bis hin zu welcher Teilchengröße sich solche Welleneffekte überhaupt nachweisen lassen. Aus der Theorie geht dies nicht klar hervor – hier ist die Kunst der Experimentatoren gefragt. Während eine Murmel oder ein Fußball stets eine wohldefinierte Trajektorie durch Raum und Zeit besitzen, können allerdings nicht nur Elektronen, sondern auch deutlich schwerere Teilchen Wellencharakter zeigen.

So gelang es etwa einer Forschergruppe um Anton Zeilinger im Jahr 1999, fußballförmige Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen, die Buckminster-Fullerene, zur Interferenz mit sich selbst zu bringen. Vom Prinzip her ist dies nichts anderes als das Davisson-Germer-Experiment "in groß". Denn ein solches Riesenmolekül lässt sich natürlich nicht an einem Kristallgitter streuen, dessen Gitterlänge sehr viel kleiner ist als die gestreuten Fußballmoleküle. Die Gruppe um Zeilinger musste also ein anderes Mikrogitter verwenden. Allerdings werden Quanteneffekte immer schwieriger nachzuweisen, je schwerer und größer die untersuchten Systeme werden. Das ist mit der Hauptgrund, warum es von den Elektronen bis zu den Fußballmolekülen so lange gedauert hat.

Inzwischen sind noch ganz andere physikalische Spielereien mit den Welleneigenschaften von Materie möglich. In so genannten Atom-Interferometern lässt sich etwa das Schwerefeld von Körpern mit äußerster Präzision vermessen. Atomuhren nutzen den Wellencharakter von Elektronen, die extrem gleichmäßige Schwingungen durchführen und deshalb hervorragende Zeitgeber sind.

Die Forschung mit Elektronenstrahlen selbst hat in den letzten Jahrzehnten immense Fortschritte gemacht. Mittlerweile können Wissenschaftler mit solchen Strahlen atomare Vorgänge in Echtzeit messen. "Dadurch lässt sich nicht nur die Struktur der Materie, sondern auch die Dynamik in ihrem Innern bestimmen", erklärt Bloch. Letztlich beruhen all diese Experimente aber auf der Welle-Teilchen-Dualität, wie sie de Broglie als Erster beschrieben und Davisson und Germer als Erste gemessen haben.

All dies hätten Davisson und Germer aber vermutlich nicht erreicht, wäre ihnen nicht eines jener eigenartigen Missgeschicke widerfahren, die hin und wieder die Wissenschaft entscheidend voranbringen. Die gebrochene Vakuumröhre 1925 und die physikalischen Flitterwochen in Oxford 1926 haben sich letztlich als glückliche Zufälle erwiesen – wie Davisson und Germer auch gerne betont haben. Diese Ereignisse wären allerdings nichts wert gewesen ohne die jahrelange, akribische Arbeit an vielen Details, die auch Jahrzehnte später noch große Herausforderungen an die Experimentiertechnik gestellt hätten.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.