Experimente: Forschung im Schatten von Higgs

Suche nach fernen Lebenszeichen

Im Jahr 1999 gelang es David Charbonneau, damals noch Doktorand an der Harvard University in Cambridge, als erstem Menschen, die geringfügige Helligkeitsabschwächung eines Sterns durch einen daran vorüberziehenden Planeten zu messen. Heute sind derartige "Transits" ein Routinewerkzeug der Astronomen, mit dem sie extrasolare Planeten entdecken. Woraus diese Planeten und ihre Atmosphären bestehen, lässt sich jedoch schwieriger herausfinden. Wenn die Atmosphäre beispielsweise Sauerstoff enthält, könnte das ein Indiz für die Existenz von Leben sein. Doch der einzige Weg, solche Elemente nachzuweisen, ist die Suche nach charakteristischen Absorptionslinien in dem Teil des Sternenlichts, das die Atmosphäre durchquert hat – ein verschwindend geringes Signal.

"Der Anteil des Lichts, der von dem jeweiligen Planeten abgeschirmt wird, ist winzig", erläutert Charbonneau. Ein Planet von der Größe Jupiters, der vor einem sonnenähnlichen Stern vorüberzieht, blockiert etwa ein Prozent des Lichts – ein erdähnlicher Planet sogar nur 0,01 Prozent. "Und dann schauen wir auf diese hauchdünne Zwiebelschale um den Himmelskörper, die Atmosphäre", so der Forscher weiter. Nur jenes Sternenlicht, dass durch diese Schale hindurchgeht, enthält die spektrale Information, nach der die Astronomen suchen – und das ist weniger als ein Millionstel des Lichts für einen erdähnlichen Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern.

Heute besitzt kein Teleskop eine auch nur annähernd ausreichende Empfindlichkeit, um ein derart schwaches Signal aus dem hellen Schein des Sterns herauszufiltern. Doch jupitergroße Gasplaneten haben wesentlich größere Atmosphären als erdähnliche Planeten und besitzen daher auch eine stärkere spektrale Signatur, so Charbonneau. Weltraumteleskope wie Hubble und Spitzer haben seit 2005 Spektren von 40 Gasriesen extrahiert. Die ersten derartigen Beobachtungen trafen zwar auf Skepsis, so Charbonneau, "doch für Gasriesen ist das inzwischen ziemlich alltäglich und nicht mehr umstritten. Jetzt geht es um erdähnliche Planeten, doch das ist noch niemandem gelungen."

Aber die Forscher sind diesem Ziel bereits ein Stück näher gekommen: Es gelang ihnen, das Spektrum der "Supererde" GJ 1214b zu untersuchen, die den 2,6-fachen Radius der Erde besitzt und einen relativ kleinen, nicht weit von der Sonne entfernten Stern umkreist. Die erste Arbeit über diesen Planeten implizierte, dass er eine Atmosphäre überwiegend aus Wasserdampf oder Wolken besitzt. Beobachtungen von Charbonneau und seinen Kollegen mit dem Hubble-Teleskop haben dies vor wenigen Monaten bestätigt.

Die beste Möglichkeit zum potenziellen Nachweis biologischer Aktivität auf einem erdähnlichen Exoplaneten ist die Suche nach bestimmten Bestandteilen in dessen Atmosphäre, die einen weiteren Sprung in der Empfindlichkeit erfordert. Charbonneau kreuzt seine Finger und setzt seine Hoffnungen auf den von der NASA lange geplanten, aber immer wieder verzögerten Nachfolger für Hubble: das acht Milliarden Dollar teure James Webb Space Telescope. Sein Start ist nun für das Jahr 2018 vorgesehen. "Das wäre fantastisch", so der Forscher, "das gäbe uns eine realistische Chance, Leben auf anderen Planeten zu finden."

Blick durch den molekularen Spiegel

Die Biologie besitzt eine eigentümliche Schlagseite. Viele Moleküle sind "chiral": Ihre Atome lassen sich auf zwei Arten zusammenfügen, die zueinander spiegelbildlich sind. Bei der Herstellung solcher Moleküle im Labor erhalten Forscher typischerweise ein Gemisch beider Formen, die von ihnen als rechts- und linksdrehend bezeichnet werden. Doch lebende Zellen bestehen im Allgemeinen ausschließlich aus den linksdrehenden Varianten. Und niemand weiß warum.

Eine mögliche Erklärung wäre, dass die schwache Wechselwirkung – eine der vier fundamentalen Naturkräfte des Standardmodells der Elementarteilchenphysik, die für bestimmte Phänomene zwischen Atomkernen und Elektronen verantwortlich ist – auf links- und rechtsdrehende Moleküle unterschiedlich wirkt. Alle anderen Kräfte, darunter auch die Schwerkraft, wären in einem Spiegeluniversum vollkommen identisch. Zumindest theoretisch, so erläutert Benoît Darquié von der Université Paris 13 Nord in Villetaneuse, sollte die schwache Wechselwirkung für winzige Unterschiede in den Energieniveaus zwischen den beiden Formen eines chiralen Moleküls sorgen – typischerweise von der Größenordung 1 zu 1015 bis 1020. Wenn also die eine Form eine Schwingungsfrequenz von beispielsweise 30 Terahertz besäße, wäre die entsprechende Frequenz bei der anderen Form um gerade einmal ein paar Milli- oder gar Mikrohertz verschoben.

Die Messung derart kleiner Differenzen könnte also dabei helfen, das Rätsel der biologischen Schlagseite zu lösen, so Darquié, und seine Forschungsgruppe versucht genau das. Auf diese Weise ließen sich vielleicht sogar einige Parameter in der Theorie der schwachen Wechselwirkung bestimmen. Soweit Darquié weiß, ist seine Gruppe die einzige auf der ganzen Welt, die dieses Ziel verfolgt. Er brauchte allein drei Jahre, um die Gemeinschaft aus Experimentalphysikern, Quantentheoretikern und Chemikern zusammenzubekommen, die für sein Vorhaben nötig ist.

Nun müssen die Wissenschaftler zwei Probleme lösen. Erstens müssen sie extrem hochauflösende Spektrometer bauen, mit denen sich die Energieniveaus chiraler Moleküle messen lassen. Ihre bislang besten Instrumente können Energiedifferenzen bis hinab zu 5 zu 1014 erkennen – das ist gut eine Million Mal besser als die Auflösung handelsüblicher Spektrometer. Jetzt bauen die Forscher ein Instrument, das sogar noch genauer ist. Um eine solche Empfindlichkeit zu erzielen, müssen die Geräte von allen externen Vibrationen isoliert sein und ständig auf einer innerhalb einer Schwankungsbreite von 0,1 Grad Celsius konstanten Temperatur gehalten werden. Und um die Frequenzen der molekularen Schwingungen mit ausreichender Genauigkeit messen zu können, verwendet das Labor von Darquié eine Moleküluhr, die über eine Glasfaserleitung mit der Atomuhr in Paris verbunden ist, die als Weltstandard der Zeitmessung dient.

"Moleküle sind komplexer, sie ermöglichen uns daher Zugang zu noch komplexeren Fragen"

Benoît Darquié

Die zweite Herausforderung für die Forscher ist es, ein Molekül zu erschaffen, in dem der asymmetrische Effekt groß genug ist, um messbar zu sein. Ein solches Molekül muss ein großes Atom in der Mitte haben, denn die Atomtheorie sagt voraus, dass dadurch die Energiedifferenz zwischen den beiden chiralen Formen maximiert wird. Außerdem darf das Molekül nicht auseinanderbrechen, wenn es erwärmt wird, um in den gasförmigen Zustand überzugehen, der für die Anwendung der Spektroskopie nötig ist. Das Team setzt darauf, dass etwas Ähnliches wie Methyltrioxorhenium, bei dem zwei seiner Sauerstoffatome durch Schwefel und Selen ersetzt wurden, das am besten geeignete Molekül ist – obwohl es äußerst schwierig war, dieses spezielle Molekül in reinen links- oder rechtsdrehenden Formen zu produzieren. Selbst wenn die Wissenschaftler ein für das Experiment perfekt geeignetes Molekül finden, benötigen sie noch ein ganzes Jahr, um eine ausreichende Menge an Messungen durchzuführen, damit das Signal-zu-Rausch-Verhältnis groß genug für ein vertrauenswürdiges Ergebnis wird.

Was aber, wenn dieses Experiment das Rätsel der biologischen Einseitigkeit nicht löst? Darquié würde das wenig stören, weil die von ihm und seinem Team entwickelten Verfahren eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnet, die theoretischen Grundlagen der Physik zu überprüfen. "Die meisten exakten Tests werden bei hohen Energien mit Elementarteilchen oder bei niedrigeren Energien mit Atomen durchgeführt", so der Forscher. "Moleküle sind komplexer, sie ermöglichen uns daher Zugang zu noch komplexeren Fragen."

Suche nach weiteren Dimensionen

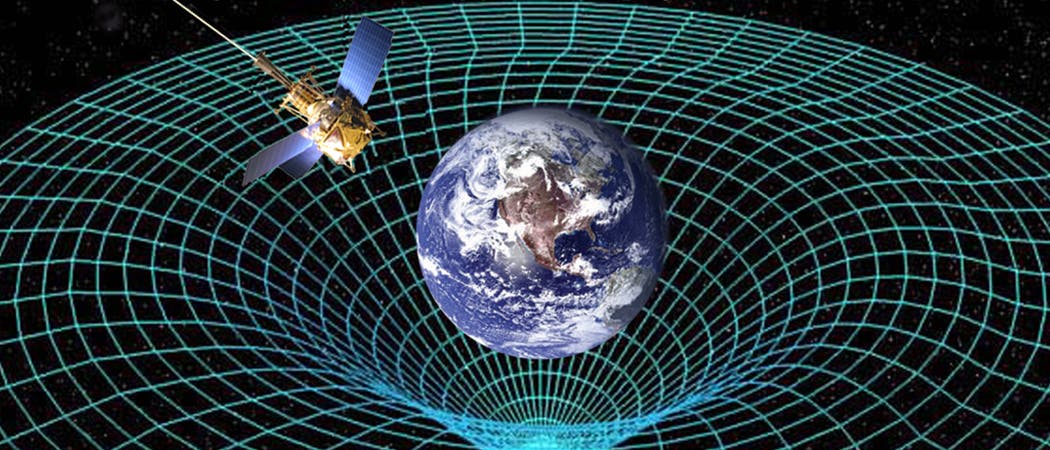

Es ist ein so grundlegender Aspekt der Realität, dass kaum jemand sich etwas anderes vorstellen kann: Die Welt hat genau drei räumliche Dimensionen – rechts/links, vorn/hinten, oben/unten. Doch die Superstringtheorie und andere Versuche, eine "Theorie von Allem" zu entwerfen, haben viele Physiker zu der Idee geführt, es könne weitere räumliche Dimensionen geben. Diese zusätzlichen Dimensionen wären vermutlich sehr eng aufgerollt und damit vor unserer alltäglichen Erfahrung versteckt. Doch sie würden auf sehr kurzen Entfernungen die Schwerkraft beeinflussen und damit eine Kraft zwischen zwei Massen verursachen, die minimal von den Vorhersagen des klassischen newtonschen Gravitationsgesetzes abweicht. Ein Experiment, das Veränderungen der Schwerkraft bei derart kleinen Abständen nachweisen könnte, wäre daher in der Lage, zusätzliche Dimensionen "zu sehen".

Eric Adelberger vom Center for Experimental Nuclear Physics and Astrophysics der University of Washington in Seattle hat 1999 bei einem Vortrag zuerst von dieser Idee gehört. "Einige Leute dachten, das sei verrückt, andere fanden es wirklich cool", erinnert er sich. Er und seine Kollegen entschieden, es auszuprobieren. "Was gibt es Aufregenderes, als zu entdecken, dass das Verständnis der Dimensionalität der Welt seit jeher falsch war?"

Die Gruppe wählte eine Torsionswaage als Basis für das Experiment – letztlich die moderne Form eines bereits Ende des 18. Jahrhunderts von dem englischen Physiker Henry Cavendish zur Messung der Schwerkraft verwendeten Geräts. Bei dieser modernen Form hängt ein Metallzylinder an einem Draht, so dass er sich frei drehen kann. Am Boden des Zylinders befindet sich eine Scheibe, der so genannte Detektor, in die ein Ring von Löchern gebohrt wurde. Eine zweite Scheibe, mit einem identischen Ring von Löchern, befindet sich wenige Mikrometer darunter. Wenn diese zweite Scheibe, Attraktor genannt, gedreht wird, übt die Materie zwischen den Löchern eine kleine Gravitationskraft auf die Materie zwischen den Löchern des Detektors aus. Diese Kraft verdreht den Draht, an dem der Zylinder hängt, um einen Betrag, der in Millionstel von Grad gemessen wird.

Um sicherzugehen, dass der Apparat auf die Gravitation reagiert und nicht auf irgendetwas anderes, muss die gesamte Ausrüstung aus nichtmagnetischen Stoffen bestehen, und alle Oberflächen müssen mit Gold beschichtet sein, um etwaige elektrische Ladungen gleichmäßig zu verteilen. Das Gerät muss perfekt verarbeitet und gegen alle Arten von Vibrationen geschützt sein, einschließlich solcher, die von fahrenden Autos auf dem Parkplatz vor dem Laborgebäude ausgelöst werden. "Unsere besten Ergebnisse erhalten wir an Wochenenden zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens", sagt Adelberger. "Es ist frustrierend. Die Zeitspanne, in der wir wirklich gute Daten erhalten können, ist klein. Es ist eine Detektivarbeit."

Kleine Änderungen am Design des Apparats erlauben es den Experimentatoren, die gemäß dem newtonschen Gesetz erwartete Kraft auszugleichen und so Abweichungen davon zu isolieren: Wenn der Detektor sich trotzdem noch dreht, dann wissen die Forscher, dass etwas Seltsames vor sich geht. Bislang kann Adelbergers Gruppe mit Bestimmtheit sagen, dass es keine zusätzlichen Dimensionen größer als 44 Mikrometer gibt. Zwei seiner Doktoranden sowie eine Hand voll weiterer Forschungsgruppen rund um den Globus versuchen, diese Grenze weiter nach unten zu treiben. Wie lange es dauert, bis einer von ihnen etwas findet, hängt davon ab, wie groß die schwer fassbaren Dimensionen sind. Wenn sie zu eng aufgerollt sind, so Adelberger, "dann lautet die Antwort: niemals. Aber wenn es eine bei 30 Mikrometern gibt, dann vielleicht schon in einem Jahr."

Doch Adelberger scheint angesichts der Ungewissheiten und Schwierigkeiten aufzublühen. Es ist, als ob man einen Berggipfel besteigt, sagt er: "Je schwerer es wird, desto besser fühlt es sich an, wenn du oben bist."

Im 2. Teil geht es um die Jagd auf Gravitationswellen und die Neudefinition des Kilogramms.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben