Energie: Keine Abkürzung zur Kernfusion

Ein US-amerikanisches Unternehmen möchte, dass Sie folgende Geschichte glauben: Seit Jahrzehnten ist die geballte Wirtschafts- und Wissenschaftsmacht von einem Dutzend Staaten auf der Suche nach einer alternativen Lösung für die Energieprobleme der Menschheit. Während die Nationen nur immer monströsere Forschungsanlagen errichten, tüftelt eine Hand voll Wissenschaftler an einem autogroßen Vakuumtank. Schon in zehn Jahren werden Serienmodelle mit in Stahlflaschen gefülltem Sonnenfeuer in alle Welt reisen, als unerschöpfliche Energiequellen unsere Zivilisation verändern und alle Kriege um Ressourcen beenden. Eine schöne Geschichte, nicht wahr?

Die erwähnten Vakuumtanks stehen in einem Labor einer Forschungsabteilung mit dem Namen Skunk Works. Deren amerikanisches Mutterunternehmen heißt Lockheed Martin und hat sich bislang mit Energietechnik noch keinen Namen gemacht. Eher mit anderen Produkten – möglicherweise haben Sie schon einmal von F-16-Kampfflugzeugen oder Trident-Interkontinentalraketen gehört.

Doch von Anfang an. In der Geschichte geht es um so genannte Fusionsenergie. Dahinter steht ein Gedanke aus dem Atomzeitalter, in dem die Menschheit die ungeheure Kraft subatomarer Vorgänge erfolgreich in Kraftwerken nutzte. Doch nicht nur wenn ein schwerer Atomkern zerfällt, entsteht Energie, sondern auch, wenn leichte Wasserstoffkerne zusammenfinden. Das geschieht aber nicht mehr unter irdischen Bedingungen, sondern nur bei unvorstellbaren Drücken und irrsinnigen Temperaturen – im Inneren der Sonne. Die Fusionsenergie ist ihre Energiequelle.

Dort herrscht so eine extreme Hitze, dass Elektronen aus ihren Atomen geschleudert werden und nur noch die geladenen Kerne einen feurigen Brei bilden, Plasma genannt. Der gigantische Druck im Zentrum der Sonne presst seine Bestandteile wider ihre gegenseitige elektromagnetische Abstoßung zusammen. Neue, schwerere Kernteilchen entstehen und setzen jede Menge Energie frei.

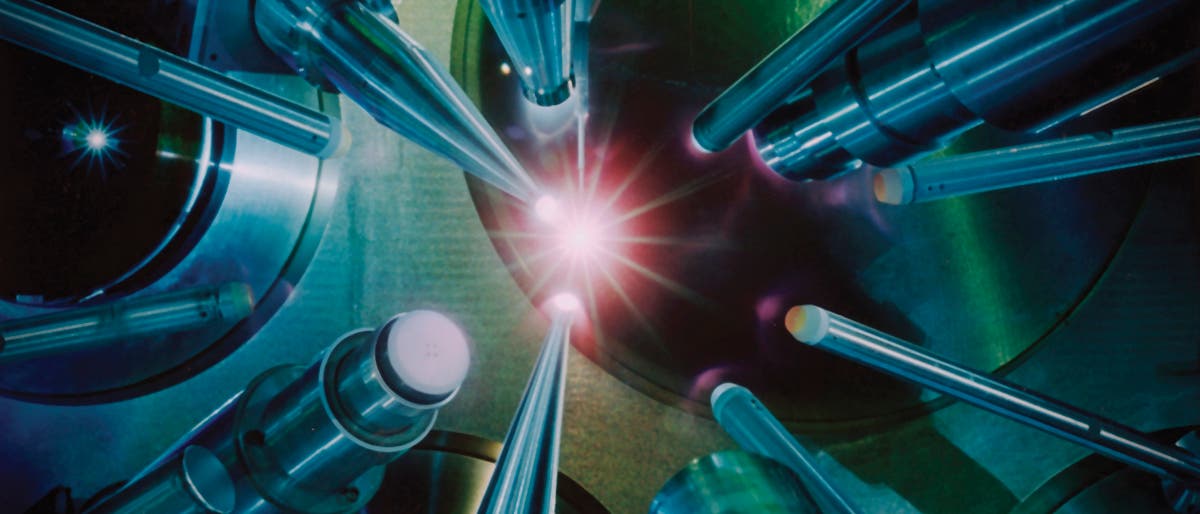

Das Sonnenfeuer im Labor

Fortan faszinierte es die Physiker, diesen Prozess auch im Labor unter Kontrolle zu bekommen. In den 1950er Jahren schien alles möglich. Also, was braucht man? Plasma lässt sich auch im Labor erzeugen, 100 Millionen Grad heiß, mehr noch als im Inneren der Sonne. Die Physiker rechneten und waren optimistisch: Sie würden die Kernfusion erreichen können. Da sie nicht die immense Gravitationskraft der Sonne zur Verfügung hatten, um das Plasma zusammenzuhalten, brauchten sie dafür starke Magnetfelder.

Es stellte sich bald heraus, dass es viel schwieriger ist als gedacht, ultraheißes Plasma einzusperren. Die Forscher müssen enorme Energiemengen in ausgeklügelte Magnetfelder stecken, um die umherwabernden Teilchen überhaupt zu kontrollieren. Mehr, als sie erwarten konnten, durch die erfolgreiche Fusion wieder herauszubekommen. Und selbst dann gelingt es noch nicht, das Plasma lange am Leben zu erhalten.

Doch die Faszination blieb, denn Fusionsenergie verspricht eine relativ saubere und sichere Energiequelle, die vor allem nahezu unerschöpflich ist. Denn sie benötigt nur Wasserstoffisotope, die im Überfluss vorhanden oder leicht zu erzeugen sind. Die Forscher machen seit Jahrzehnten mit immer größeren, komplexeren und entsprechend teureren Anlagen – aktuell bauen sie an der Megaanlage Iter – stetig Fortschritte und gehen davon aus, dass in etwa 20 Jahren der magische Punkt erreicht sein wird, an dem sie in den kontinuierlichen Betrieb der Anlagen weniger Energie stecken müssen, als sie durch die Kernfusion zurückerhalten.

Das Problem: Dieser "Break-even" liegt bereits seit Jahrzehnten stets 20 Jahre in der Zukunft. Der Prozess ist derart komplex und stellt immer neue Anforderungen an die Magnetfelder, die das hibbelige Plasma bändigen sollen, und an das Material, das mit dem Dauerbeschuss extrem energiereicher Teilchen aus dem Plasma zurechtkommen muss, dass alle Prognosen zu optimistisch waren. Entsprechend steigen regelmäßig die Kosten und sinkt die Motivation der beteiligten Länder, die Projekte weiter zu unterstützen (so hinkt auch Iter bereits seinen ursprünglich gesteckten Zielen immer mehr hinterher – dabei waren im August 2014 bloß die Fundamente fertig gegossen, die komplizierte Arbeit steht noch bevor). Nicht wenige Physiker lästern gern, dass der Break-even auf immer 20 Jahre entfernt liegen wird.

Quereinsteiger versprechen Lösungen

In diesem Klima aus Hoffnung auf eine unerschöpfliche, saubere Energie und aus dem Ruder laufenden Geldmitteln für Versuchsreaktoren ist nachvollziehbar, dass Institute leicht Aufmerksamkeit gewinnen, sobald sie ankündigen, mit ganz anderen, revolutionären Ansätzen die Kernfusion in weniger als 20 Jahren zu beherrschen.

So erhielt zum Beispiel die National Ignition Facility, die mit Laserstrahlen statt Magnetfeldern arbeitet, Forschungsgelder in Milliardenhöhe und scheiterte dennoch.

Und nun also Lockheed Martin. Der Rüstungskonzern kündigte am 15. Oktober 2014 an, mit einem eigenen Konzept bereits in wenigen Jahren Erfolg zu haben. Einzelheiten des "Compact Fusion Reactor" erschienen daraufhin auf der Website des Magazins "Aviation Week" (der SciLogs-Blogger Alf Köhn erklärt die bekannten Details des Konzepts hier ausführlich auf Deutsch). In einem Werbevideo der Kalifornier schraubt der Projektleiter Thomas McGuire an einem glänzenden Edelstahltank und scherzt, dass er sich in absehbarer Zeit einen neuen Job suchen müsse, so fantastisch wären die Fortschritte in Richtung Serienreife.

Die gute Nachricht: Wahrscheinlich wird Skunk Works keine fünf Milliarden Dollar verbrennen wie die National Ignition Facility, bevor klar wird, dass die Erfolgsversprechen überzogen waren. Offensichtlich ist das bereits jetzt. Schon kurze Zeit nachdem Lockheed die Pläne bekannt gab, meldeten namhafte Plasmaphysiker Bedenken an, dass das Prinzip überhaupt funktionieren könne, etwa Karl Lackner vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Die Bauart sei bereits erprobt und verspreche keine Erfolge. Insbesondere in der Dimension, in der das Unternehmen plane – ein kompletter Reaktor soll auf einen LKW Platz finden –, sei das ein Ding der Unmöglichkeit.

Warten, dass der Staub sich legt

Lockheed selbst sollte als erfahrenem Technologieunternehmen klar sein, dass die lauthalsige Ankündigung unhaltbar ist. Sie mag vieles sein – ein PR-Stunt, die Suche nach Kapitalgebern, ein Versuch, sich mit Energieversprechen von der Rüstungsrealität grünzuwaschen. Sicher aber kein Durchbruch und keine Revolution. Und doch tauchten diese Begriffe in fast jeder Überschrift bei deutschen Nachrichtenseiten auf. Sie wurden immerhin in den entsprechenden Artikeln oft wieder eingeschränkt.

Mit allzu optimistischen Prognosen gewinnt man kurzfristig Risikokapital, verspielt aber auf lange Sicht Glaubwürdigkeit. Mit Zurückhaltung gewinnt man dagegen keine Investitionen. Fusionsforscher balancieren inzwischen erfahren auf diesem schmalen Grat, kurzzeitiges Getöse wie von Lockheed Martin wird da nicht besonders schaden. Im Gegenteil ist es erfreulich, dass ein Industrieriese das Feld für sich entdeckt – sofern die Forschungsergebnisse in einigen Jahren öffentlich werden und andere daraus lernen können.

Schaden nimmt höchstens das Image der Fusionsenergie. Berichten Medien im Jahresrhythmus euphorisch von Durchbrüchen, die sich wenig später als Luftschlösser herausstellen, lässt sich nur schwer der Eindruck vermeiden, die ganze Forschung sei bloß unseriöse Schwärmerei. Dabei unterliegt der Wissenschaftszweig, nicht zuletzt als Folge der schlechten Erfahrungen, bei jeder Finanzierungsrunde inzwischen kritischen Blicken wie kaum ein anderer, und etwas mehr Vertrauen täte ihm gut. Das muss ja nicht blind sein. Es hälfe der Fusionsforschung, müsste sie sich nicht dauernd an Zeitlinien bis zu einer Marktreife messen lassen.

Hier zeigt sich, wie grundverschieden zwei Systeme ticken – auf der einen Seite Medien, Steuerzahler und Politik, die verständlicherweise Erfolge sehen wollen. Auf der anderen Seite Grundlagenforschung, die nun einmal einen langen Atem und hohe Frustrationstoleranz braucht. Megaprojekte wie Iter sind die größte international konzertierte Wissenschaftsleistung seit Projekten wie dem Teilchenbeschleuniger LHC oder der Internationalen Raumstation ISS. Dass die Kernfusion nicht im gleichen Maß als Grundlagenforschung, sondern als Mittel zum Zweck wahrgenommen wird, ist der Fluch ihrer unmittelbaren Nützlichkeit im Erfolgsfall. Doch wir sollten uns in Geduld üben. Investieren wir unsere Aufmerksamkeit besser, indem wir Projekte wie Iter begleiten und die zahlreichen Probleme dort lösen, statt wieder mal anderen Versprechen hinterherzulaufen.

Schreiben Sie uns!

5 Beiträge anzeigen