Klimawandel: Mehr Starkregen in Afrikas Dürregürtel

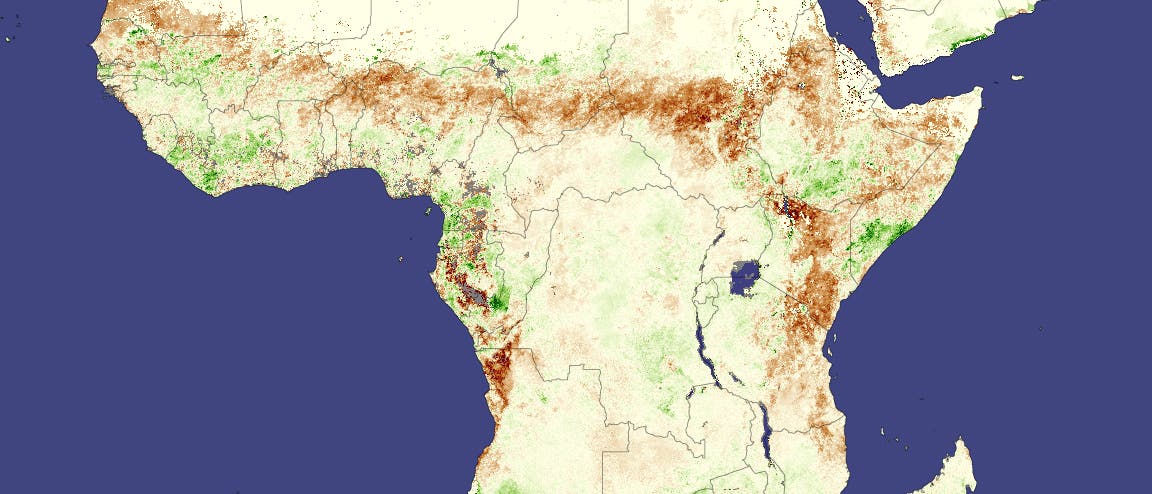

Karger, staubiger Boden, hier und da eine verdorrte Pflanze, am Ende ein Spendenaufruf: Hier zu Lande kennen die meisten Menschen die als Sahel bekannte streifenförmige Übergangszone von der Sahara zur Savanne vor allem als Schauplatz schwerer Dürren. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Immer öfter kommt es im Sahel auch zu Überschwemmungen durch extreme Regenfälle – zuletzt in Niger, Mali, Burkina Faso und im Senegal im Sommer 2016. Seit dem Jahr 1982 habe die Zahl extrem heftiger Regengüsse im Westsahel stark zugenommen, berichtete vor Kurzem ein Team um Christopher Taylor vom britischen National Centre for Earth Observation in "Nature". Es könnte sich dabei um einen langfristigen Trend handeln.

Es ist nicht nur der Mangel an Wasser, der in der Sahelzone verheerende Folgen hat – umgekehrt richtet in der Savanne manchmal auch ein Zuviel an Regen leicht Schaden an. In letzter Zeit sind Forschern mehrere Fortschritte bei der langfristigen Prognose von Niederschlägen im Sahel gelungen sowie beim Verständnis von Mechanismen, die diese beeinflussen. Auf diese Weise können die Wissenschaftler Vorhersagen für die nächsten Monate bis Jahre verfeinern – und den Einwohnern helfen, sich auf Wetterextreme und Klimawandel besser vorzubereiten.

Seit den verheerenden Trockenphasen in den 1970er und 1980er Jahren haben sich viele Länder der Sahelzone ökonomisch erholt. Aber lange Trockenperioden können dort nach wie vor katastrophale Folgen haben, etwa Missernten. Fehler in der Landbewirtschaftung, die wachsende Bevölkerung und politische Konflikte verschärfen das Problem noch.

Verlässliche Niederschlagsprognosen

Der meiste Regen fällt im Sahel zwischen Juni und Oktober, wenn sich die innertropische Konvergenzzone – das wichtigste tropische Regenband – nach Norden verlagert. In manchen Jahren bringen die Wolken aber deutlich weniger Niederschlag. Meteorologen versuchen schon seit vielen Jahren, die resultierenden Dürreperioden früh vorherzusagen. Ein Team um Katy Sheen am Met Office im englischen Exeter ist in dieser Hinsicht jetzt ein gutes Stück weitergekommen.

Wie die Arbeitsgruppe in "Nature Communications" berichtete, kann sie mit ihrem Modell schon im Winter den Regen des nächsten Sommers deutlich verlässlicher prognostizieren, als dies bisher möglich war. Auch den Niederschlag innerhalb der jeweils bevorstehenden zwei bis fünf Jahre schätzen sie ab. In beiden Fällen bleibt das Risiko zwar immer noch recht hoch, dass die Vorhersage danebengeht. Das ist für solche langen Zeiträume aber typisch.

Das Team hat kein herkömmliches Modell zur Wettervorhersage verwendet, sondern ein besonders komplexes namens Depresys3 (Decadal Climate Prediction System 3). Neben der Veränderung in der Atmosphäre lässt sich damit auch die des Ozeans berechnen. Das ist essenziell für die Prognose von Entwicklungen über Monate und Jahre hinweg. Denn im Ozean hinterlässt das Wetter der Vergangenheit lang andauernde Spuren, die dann irgendwann in Form von Temperaturanomalien wieder auf die Atmosphäre zurückwirken.

Besonders anspruchsvoll bei der Arbeit mit derartigen Atmosphäre-Ozean-Modellen zur Witterungsvorhersage ist es, die Startbedingungen einer Simulation festzulegen. Sie umfassen die gemessenen Temperaturen und Salzgehalte des Meerwassers ebenso wie Messdaten zum Meereis. Dass der Salzgehalt berücksichtigt werden muss, erscheint vielleicht überraschend. Es liegt daran, dass er zusätzlich zur Temperatur die Wasserdichte beeinflusst und darum Meeresströmungen verändern kann. Das wirkt sich dann auch auf das Wetter aus.

Getestet wurde das Modell Depresys3 anhand so genannter "Hindcasts"; das sind Blindvorhersagen für Daten der Vergangenheit. Die Forscher rechneten Regenvorhersagen auf der Basis von Messdaten aller Sommer seit 1960 durch und verglichen sie mit den tatsächlichen Werten. Wie sich zeigte, waren die Vorhersagen treffsicherer als alle mit sonstigen Modellen errechneten. Das Modell verbessert damit die saisonale Vorhersage des Sommerregens mit Start im Winter deutlich. Auch die Vorhersage der Regenmenge zwei bis fünf Jahre nach dem Startpunkt der Simulation war verlässlicher als bisher.

Die großen Dürren wären vorhersagbar gewesen

Das Fazit der britischen Meteorologengruppe: Man hätte die verheerenden Dürren der 1970er und 1980er Jahre vorhersagen können, wenn damals das Modell Depresys3 zur Verfügung gestanden hätte. Entscheidend für die Verbesserung der Prognosegüte sind laut Sheen die genauer vorhergesagten Meerestemperaturen. In ihrer Studie haben die Forscher daher auch untersucht, wie die Wärme im Ozean den Regen im Sahel beeinflusst.

Die dafür relevanten Meeresgebiete unterscheiden sich demnach je nach Vorhersagezeitraum. Will man im Winter die Niederschläge des kommenden Sommers berechnen, wirken sich vor allem die Temperaturen im tropischen Pazifik und im Indischen Ozean aus. Die von den beiden Ozeanen ausgelösten Wärmeflüsse steuern Höhenwinde, die Schauer und Gewitter im Sahel hervorrufen oder unterdrücken können.

Für Vorhersagen zwei bis fünf Jahre in die Zukunft waren hingegen der Nordatlantik und das Mittelmeer am wichtigsten. Ein warmer Nordatlantik zieht die innertropische Konvergenzzone nach Norden. In der Folge regnet es im Sahel mehr. Sind sowohl der Nordatlantik als auch das Mittelmeer ungewöhnlich warm, verdunstet in beiden Regionen mehr Wasser. Das bringt mehr feuchte Luft in die Sahelzone und macht dort außerdem die vertikale Schichtung der Luftmassen labiler – dadurch werden Schauer und Gewitter wahrscheinlicher.

Verdreifacht habe sich die Anzahl extremer Gewitterkomplexe, rechnet die Arbeitsgruppe um Taylor vor. Das Interesse der Wissenschaftler galt vor allem "mesoskaligen konvektiven Systemen" (MCS). Sie haben Satellitendaten ausgewertet und so Regenunwetter im Westen der Sahelzone anhand von Lufttemperaturen an der Oberseite der Wolken rekonstruiert. Sensoren von Wettersatelliten fangen Infrarotstrahlung auf, die von dort abgestrahlt wird. Je höher sich die Schauer- oder Gewitterwolke auftürmt, desto kräftiger das Unwetter und kälter die eisige Wolkenoberseite.

In eine ungewisse Zukunft

Schon lange wissen Meteorologen, dass eine starke Windscherung die Lebensdauer und die Stärke von MCS erhöht. Außerdem hat die Erwärmung der Sahara die relative Feuchte mittlerer Luftschichten gesenkt und damit die Entstehung kleinerer Komplexe von Schauern oder Gewittern verhindert. Dieser Effekt führt paradoxerweise dazu, dass sich umso größere Gewitterkomplexe bilden, wenn die Bedingungen doch einmal günstig sind. Zusammengenommen haben diese Veränderungen die Heftigkeit der MCS deutlich erhöht. Taylor hält es des Weiteren für plausibel, dass die MCS im Sahel mit der globalen Erwärmung weiter zunehmen werden. Das schließt künftige Dürreperioden freilich nicht aus.

Unter den schwierigen Wetterbedingungen der Sahelzone leben bereits heute 80 Millionen Menschen. In Zukunft wird diese Zahl wegen den hohen Geburtenraten in der Region stark ansteigen. Wie sich Regenmenge und Art der Niederschläge in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verändern, ist noch ungewiss. Der UN-Klimarat IPCC blieb in seinem jüngsten Sachstandsbericht mit Blick auf diese Frage im Ungefähren. Und das aus gutem Grund.

Entscheidend für die Regenbildung ist neben der atmosphärischen Zirkulation und der Luftfeuchte auch die Feuchtigkeit des Erdbodens. Wie gut die Klimamodelle die Bodenfeuchte wiedergeben, beeinflusst daher stark, wie verlässlich klimatische Veränderungen von Regenmengen vorhergesagt werden können. Ein Forscherteam um Alexis Berg von der Princeton University zeigte neulich in einer Veröffentlichung in den "Geophysical Research Letters": Klimamodelle weisen im Hinblick auf den Effekt der Bodenfeuchte noch sehr unterschiedliche Resultate auf.

Generell verstärkt eine höhere Feuchtigkeit die Neigung zu neuen Niederschlägen. Im Sahel ist die Lage aber komplizierter. Denn die Bodenfeuchte wirkt sich auf regionale Differenzen der Temperatur aus; diese beeinflussen ihrerseits die Regenbildung. Hier müssen die Modelle also offenbar noch deutlich verfeinert werden. Katy Sheen vom Met Office plant derweil eine Reise in den Senegal und nach Ghana. Dort will sie von Meteorologen in lokalen Wetterzentren und Forschungsinstituten erfahren, wie diese Witterungsvorhersagen konkret nutzen – und auf welche Informationen es am meisten ankommt. Die besten Vorhersagen sind schließlich wertlos, wenn die Bewohner der Sahelzone keinen Gewinn daraus ziehen können.

Schreiben Sie uns!