Molekulare Symmetrie: Dreifache Perfektion in Gold

Goldcluster

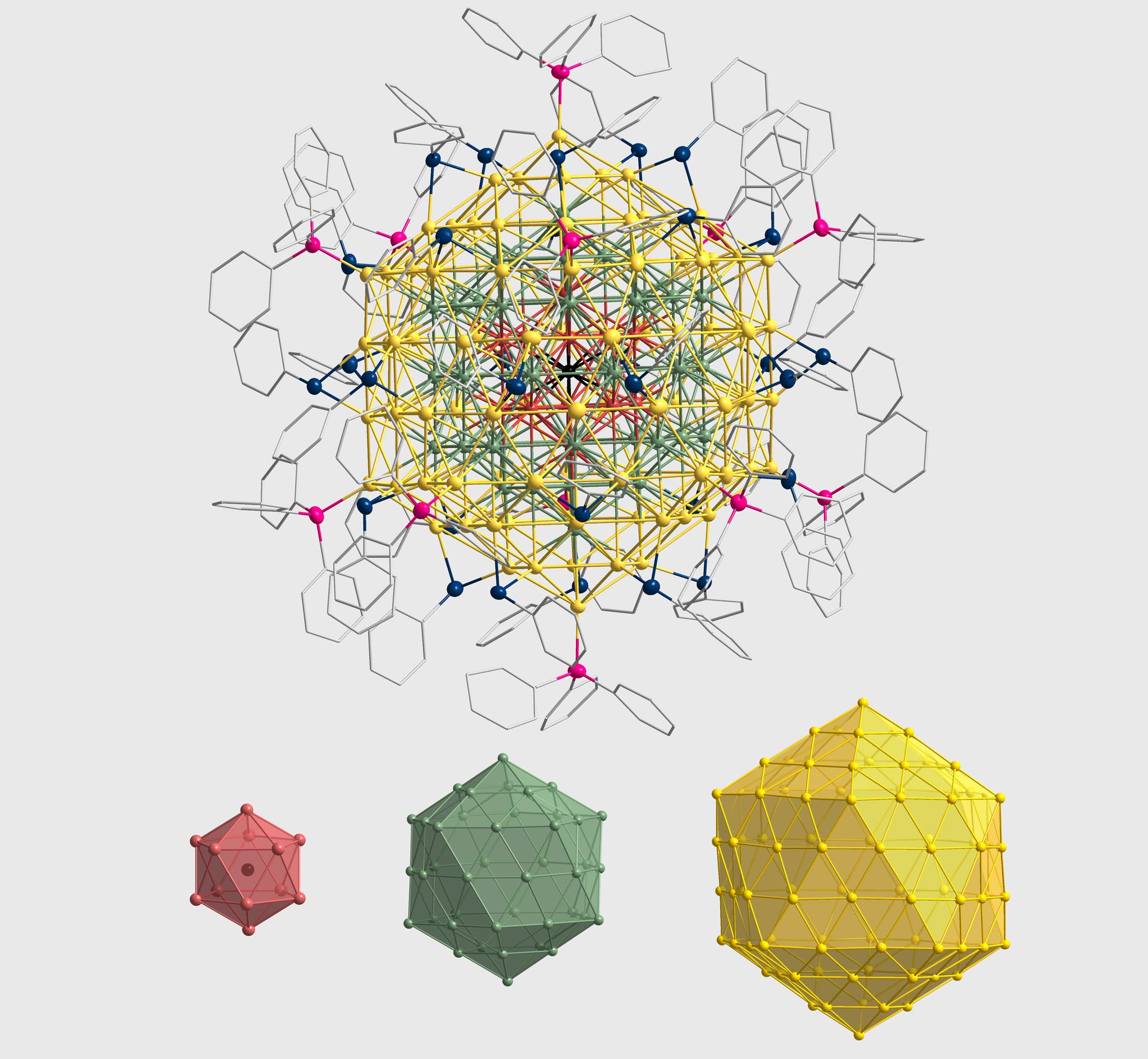

Drei perfekte platonische Körper aus reinem Gold, ineinandergesteckt wie eine Matrjoschka-Puppe, bilden den Kern dieser ungewöhnlichen Struktur. Der Cluster aus insgesamt 147 Goldatomen, stabilisiert durch eine Hülle aus phosphor- und schwefelhaltigen Hilfsstoffen, liegt an der Grenze zwischen Molekül und Metall – und verhält sich in gewisser Weise sogar wie ein einzelnes Riesenatom. Hergestellt hat ihn ein Team um die Chemiker Markus Strienz und Andreas Schnepf von der Universität Tübingen. Wie die Arbeitsgruppe von Andreas Schnepf in der Fachzeitschrift »Angewandte Chemie International Edition« berichtet, befindet sich im Zentrum der Struktur ein einzelnes Goldatom, umhüllt von zwölf weiteren, die ein Ikosaeder bilden. Dieses wiederum ist umhüllt von einem weiteren Gold-Ikosaeder aus 42 Atomen, der seinerseits von einem noch größeren Ikosaeder aus 92 Atomen eingeschlossen wird.

Der Stoff ist einerseits zweifellos ein Molekül. Andererseits jedoch besteht der goldene Kern aus 20 Tetraedern – von je einer Außenfläche zum Zentralatom –, in denen die Atome jeweils angeordnet sind wie in metallischem Gold. Der bemerkenswerteste Befund aber ist, dass bei der Herstellung ein weiterer Stoff entstand. Er zeigt, dass die Goldkerne dieser Cluster sich gewissermaßen wie Riesenatome verhalten. Seine Entstehung verdankt er nämlich dem Umstand, dass die Goldcluster ebenso wie Atome Elektronenschalen besitzen. Und wie bei Atomen sind Cluster mit voll besetzten Schalen stabiler.

Dem zweiten von Strienz entdeckten Cluster mit 146 Goldatomen fehlt an seiner Außenseite ein einzelnes Goldatom. Dadurch sind alle seine Elektronenschalen voll besetzt, etwa wie bei einem Edelgas. Der Cluster aus 147 Goldatomen hingegen hat ein ungepaartes Elektron; doch seine hohe Symmetrie begünstigt trotzdem seine Bildung. Die ungewöhnlichen Nano-Nuggets am Schnittpunkt von Metall und Molekül verdeutlichen so die verschiedenen Effekte, die bei der Bildung von metallischen Strukturen relevant sind. Auf diese Weise beleuchten sie die bis heute ungeklärte Frage, wie aus einzelnen Atomen und Molekülen die regelmäßigen Atomgitter von Metallen entstehen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.