Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte des Tango-Sounds aus dem Erzgebirge

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier.

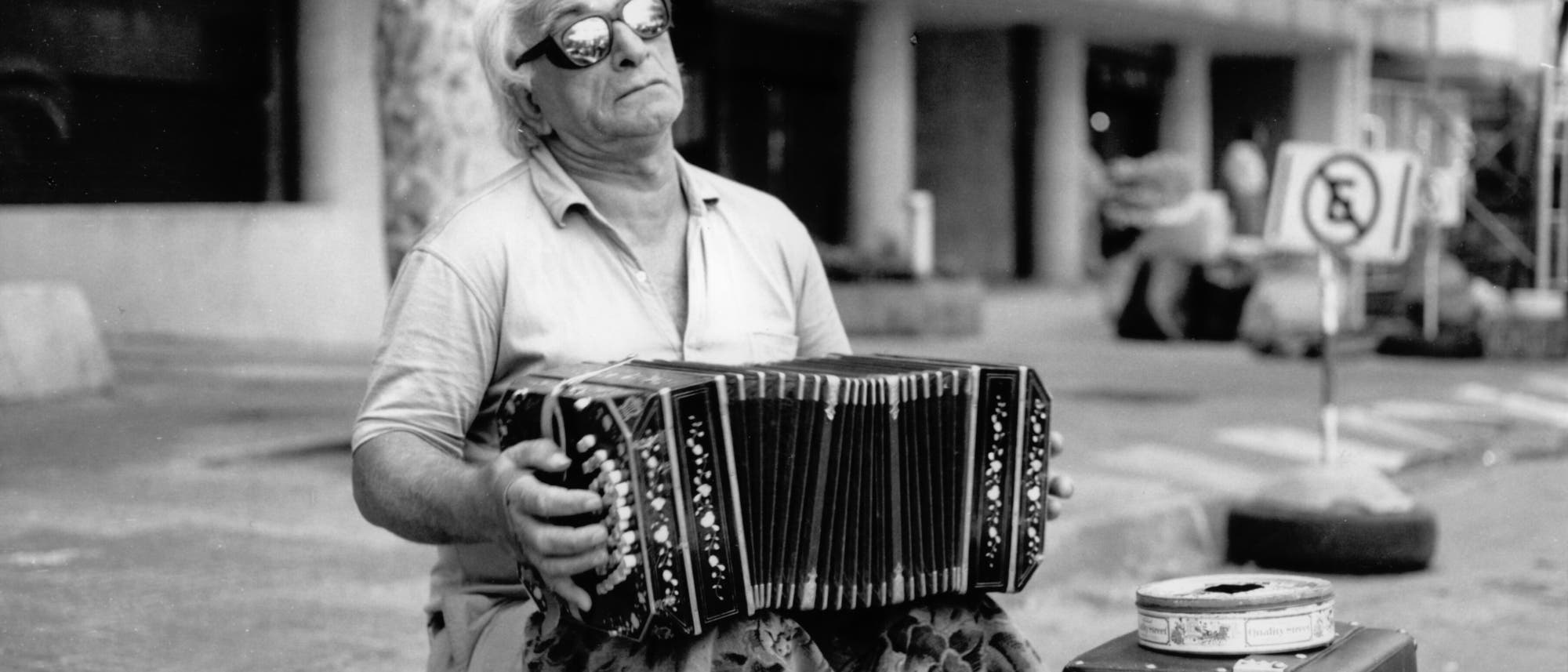

Wer heute durch Carlsfeld im Erzgebirge läuft, wird kaum vermuten, dass hier einst der Klang des argentinischen Tangos entstand. Nichts erinnert mehr daran, dass in dem kleinen Ort in Sachsen diejenigen Instrumente hergestellt wurden, die diesen unverwechselbaren und leicht schwermütigen Musikstil prägten und heute in keinem Tango-Orchester fehlen dürfen. Es sei denn, jemand verlässt die Hauptstraße, lässt den alten Bahnhof links liegen und folgt den Gleisen Richtung Wilzsch, eines Nebenflusses der Zwickauer Mulde. Dort steht die Skulptur »Geburt des Bandonion«: eine drei mal sechs Meter große Hand, die aus dem Boden ragt – und ein Bandoneon spielt.

Aber wurde das Bandoneon tatsächlich in Carlsfeld erfunden? Woher kommt überhaupt der Name und wie funktioniert das Instrument? Sicher ist: Das Bandoneon, ob mit »e« oder »i« oder Akzent auf dem »ó« – fällt aus Sicht der Instrumentenkunde in die Kategorie der »Durchschlagzungeninstrumente mit Handbalg«: Der Ton entsteht, wie bei allen Harmonika-Instrumenten, dadurch, dass Luft so genannte Stimmzungen oder Tonzungen in Schwingung versetzt. Diese Zungen sind längliche Metallstreifen, die an der einen Seite fixiert sind und auf der anderen beweglich bleiben, so dass sie durch eine Aussparung »durchschlagen« können. Ein Balg, der zusammengedrückt oder auseinandergezogen wird, sorgt für den nötigen Luftstrom. Das Bandoneon ist daher auch ein Handzuginstrument. Auf beiden Seiten des Balgs befinden sich Knopftastaturen, mit dem die Luft über einzelne Zungen geleitet werden kann, was die gewünschten Töne erzeugt. Das bekannteste Instrument dieser Art ist das Akkordeon. Im Unterschied zum Bandoneon erklingen hier bei Druck auf die Basstonknöpfe immer gleich mehrere Zungen auf einmal, Akkorde eben.

Das Prinzip der Klangerzeugung mit durchschlagenden Zungen war in China und Südostasien schon seit Jahrhunderten bekannt. Die Mundorgel Sheng gilt als eines der ältesten chinesischen Musikinstrumente. Doch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erreichte das Wissen um die durchschlagenden Zungen auch Europa. Zuerst vermutlich durch den Jesuiten Père Amiot, der als Missionar nach China gesandt wurde und am Hof des Kaisers Qianlong als Forscher arbeitete. Er verfasste nicht nur Bücher über chinesische Musik, sondern schickte auch einige Mundorgeln in seine französische Heimat zurück.

Durchschlagende Zungeninstrumente

In den folgenden Jahrzehnten entstand eine ganze Reihe von Harmonika-Instrumenten. Etwa das Harmonium, ein luftdruckbetriebenes Tasteninstrument, das in bürgerlichen Kreisen Ende des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet war. Und das Akkordeon, das der österreichische Orgel- und Klavierbauer Cyrill Demian 1829 als »Handharmonica« patentieren ließ.

In Wien lernte der Chemnitzer Carl Friedrich Uhlig die Ziehharmonika kennen, wie das Akkordeon auch genannt wird, und nahm das Instrument mit nach Chemnitz. Dort entwickelte er 1834 eine weitere Variante: ein »Akkordeon neuer Art«, die Chemnitzer oder Deutsche Konzertina. Dieses handliche, quadratische Instrument mit Knöpfen auf beiden Seiten stellte Uhlig in der eigenen Werkstatt her und verkaufte es auch. Verschiedene Modelle mit unterschiedlichem Tonumfang kamen auf den Markt. Die frühen Varianten hatten 20 Knöpfe und waren wechseltönig. Das heißt, mit jedem Knopf konnte man zwei Töne spielen, je nachdem ob man den Balg auseinanderzog oder zusammendrückte.

Von Chemnitz ins Erzgebirge

So ergab sich eine große Instrumentenvielfalt mit zahlreichen unterschiedlichen Griffanordnungen. Uhlig verkaufte auch Konzertinas mit nummerierten Knöpfen, was ein Spiel nach Zahlen ermöglichte. Denn genau das war der Anspruch der Instrumentenbauer: Diese kleinen Handzuginstrumente sollten leicht bedienbar sein, nicht zu teuer und dennoch im Tonumfang ähnlich groß wie ein Harmonium. Auch sollten sie sich klanglich in ein Kammerorchester einfügen.

Aber wie gelangte die Konzertina von Chemnitz ins Erzgebirge? Das verdankte sie einem Mitarbeiter Uhligs. Carl Friedrich Zimmermann kam als Eisengießerlehrling nach Chemnitz, wo er die Konzertinas kennen lernte. Aus Unzufriedenheit mit dem Tonumfang der Instrumente beschloss er Ende der 1840er Jahre, in Carlsfeld eine eigene Harmonikafabrik zu gründen und eine Weiterentwicklung der Konzertina zu bauen – ebenjenen Urahn des Bandoneons. Und wie kam es zu seinem Namen? Trug man es etwa an einem Band um den Hals? Oder spielte es gar in einer Band?

Wer hat's erfunden?

Alles falsch natürlich. Seinen Namen verdankt es einem Musikalienhändler aus Krefeld: Heinrich Band hatte 1842 den Musikalienhandel seines Vaters übernommen und verkaufte Konzertinas aus Chemnitz, dem Erzgebirge und auch aus Böhmen. Außerdem ließ er die Instrumente erweitern und die Tonanordnung ändern. Diese Varianten vertrieb er unter seinem eigenen Namen: Bandonion.

Wer hat das Bandoneon demnach erfunden? Liegt die eigentliche Erfindungsleistung bei Uhlig und seinen Varianten der Konzertinas? Müsste es also eigentlich Uhligoneon heißen? Oder hat Zimmermann in Carlsfeld bereits vor Heinrich Band die erweiterten Konzertinas gebaut und verkauft, wie der Bandoneonist Jürgen Karthe in seinem Buch »Von der Concertina zum Bandoneón. Chemnitz – die Wiege des Bandoneóns« schreibt? Allerdings hätte ein »Zimmermannoneon« den späteren internationalen Aufstieg des Instruments vielleicht behindert. Oder aber ist Band durch seine Erweiterung der Konzertina und Namensgebung der eigentliche Erfinder?

Letztlich lässt sich die Erfindung des Bandoneons gut auf drei Schultern verteilen: Uhlig, der die Konzertinas als Instrument etablierte, Band, der für die enorme Verbreitung der Bandoneons verantwortlich war, und Zimmermann, der dafür sorgte, dass in Carlsfeld eine Bandoneon-Industrie entstand.

Zimmermann wanderte 1864 in die USA aus, wo er in Philadelphia weiter Instrumente baute. Seinen ursprünglichen Betrieb im heimischen Carlsfeld hatte er seinem Werksleiter Ernst Luis Arnold verkauft, dessen Sohn ab 1910 die Geschäfte übernahm. Zwei weitere Söhne Arnolds zogen in der Nachbarschaft ihr eigenes Bandoneon-Unternehmen hoch: die Bandonion- und Konzertina-Fabrik Alfred Arnold. Und diese Fabrik entwickelte sich in den folgenden Jahren zur wichtigsten Produktionsstätte für das Bandoneon. Ihre Instrumente fanden reißenden Absatz, vor allem im weit entfernten Argentinien. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden mehr als 30 000 Bandoneons aus dem Erzgebirge über Hamburg an den Río de la Plata verschifft.

Wer in Argentinien Bandoneon spielt, träumt von einem »Doble A« oder »AA«, dem Markenzeichen der Firma Alfred Arnold. »Wie häufig dachte ich an deine Heimat, Bandoneon. Wo der Deutsche Alfred Arnold dich erbaute«, heißt es in einem berühmten Tango. Klang und Qualität der AA-Bandoneons mit 142 Tönen in »Rheinischer Tonlage« gelten bis heute als unübertroffen und einzigartig – und da sie seit 1964 nicht mehr hergestellt werden, sind sie in Argentinien inzwischen Kulturgut, das nicht exportiert werden darf.

Aus dem Erzgebirge an den Río de la Plata

Wie kommt es aber, dass dieser kleine Ort im Erzgebirge für den Sound des argentinischen Tangos sorgte? Zunächst verbreiteten sich unterschiedliche Bandoneon-Varianten im Ruhrgebiet und im Erzgebirge vor allem in der Arbeiterschaft. In den 1920er Jahren gab es mehr als 500 Bandoneon-Vereine, deren Dachverband sich in seiner Satzung explizit zur Arbeiterbewegung bekannte – bis die Nationalsozialisten ihn am 2. Februar 1935 verboten. Die aufblühende Bandoneon-Kultur verschwand und geriet in Vergessenheit.

Nicht so in Südamerika! Seitdem in den 1870er Jahren eine Welle europäischer Einwanderer nach Argentinien geschwappt war, fanden sich dort auch die Instrumente der Migranten. Der Tango entstand in dieser Zeit am Rande der Großstädte Buenos Aires und Montevideo, vor allem in den Hafenstädten. Dort verschmolzen europäische Musik- und Tanzstile, wie die Polka und der Walzer, mit lateinamerikanischer Musik, wie Milonga oder Habanera, und afrikanischen Rhythmen, wie Candomblé.

Noch hatte der Tango jedoch kein gutes Image. Die Eliten in Argentinien konnten nicht viel mit dieser schwermütigen Musik anfangen. Das änderte sich erst in den 1910er Jahren durch Tango-Musiker wie Carlos Gardel. Gardel tourte, wie einige Tänzer und Musiker, durch Europa und sorgte dafür, dass der Tango populär wurde.

Aus den Kneipen in die Tanzpaläste

Daraufhin verließ der Tango langsam die zwielichtigen Kneipen und wurde wichtiger Teil der Populärkultur. Bald war er auch in den eleganten Tanzpalästen in Buenos Aires zu hören. Das Bandoneon wurde gleichzeitig zur Stimme des Tangos und verdrängte die Querflöte aus den Tango-Ensembles. Ab 1915 entstand das Orquesta Típica, bei dem zwei Bandoneons und zwei Violinen gemeinsam mit Klavier und Kontrabass spielen. Es folgte der Höhepunkt des Tangos: Die Tango-Ensembles traten in Cafés, Cabarets und Kneipen auf und begleiteten auch Stummfilme in den Kinos.

Ab den 1930er Jahren setzte ein langsamer Niedergang ein. Nachdem der argentinische Präsident Juan Perón 1955 gestürzt wurde, kam es zu einer Militärdiktatur, während der viele Künstler und Tangomusiker verfolgt wurden; die Jugend wandte sich ab und interessierte sich kaum noch für den Tango. So war der traditionelle Tango bald so gut wie verschwunden.

Inzwischen erlebt eine sich erholende Tango-Kultur eine weltweite Renaissance – nicht zuletzt durch den Tango Nuevo und Musiker wie Astor Piazzolla. Seit 2009 ist der Tango immaterielles Welterbe der UNESCO. In seiner ursprünglichen Heimat wäre das Bandoneon vermutlich ganz in Vergessenheit geraten, hätte es nicht unverhofft in Argentinien Karriere gemacht. Und wer weiß, vielleicht wäre auch der Tango nie so populär geworden.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben