Schlichting!: Ein Stern im flachen Wasser

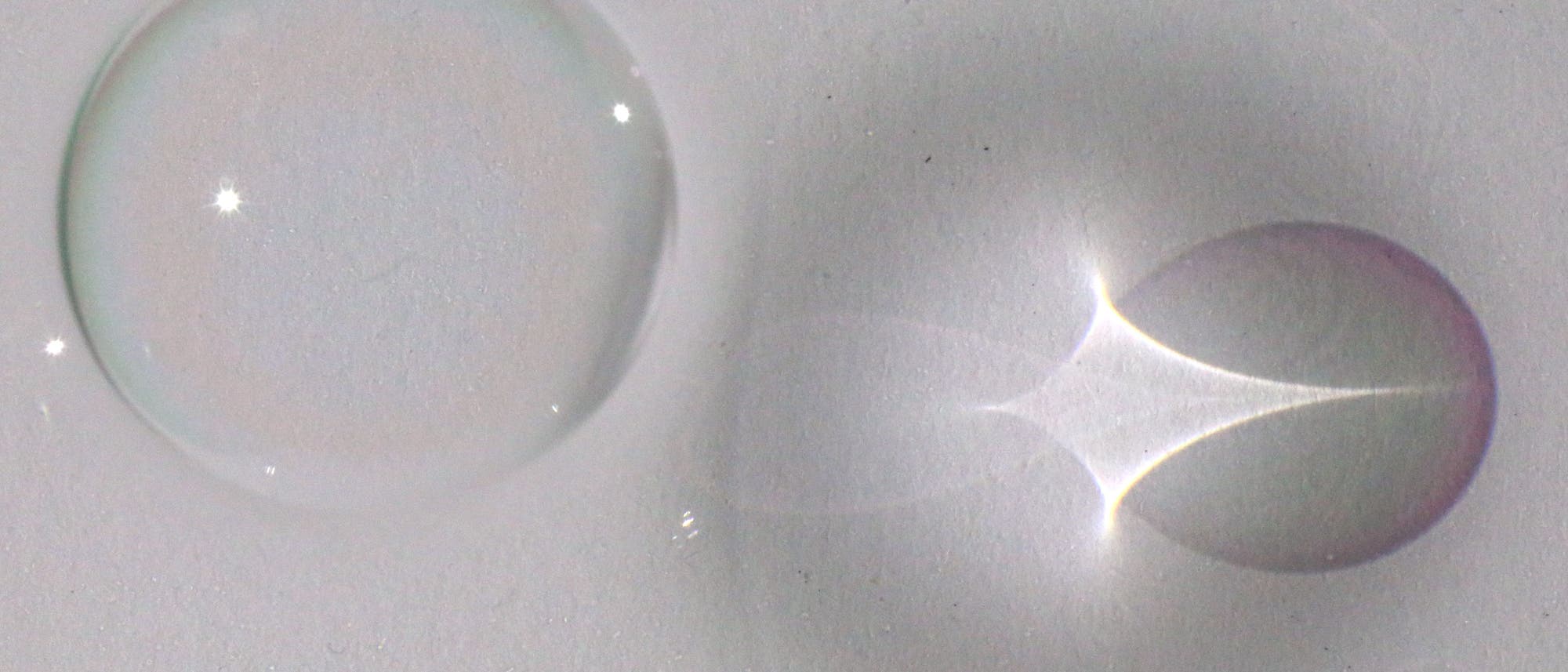

An einem sonnigen Tag schien in einer mit Wasser gefüllten Wanne etwas nicht zusammenzupassen: Auf ihrem Boden beobachtete ich helle Lichtkreuze; auf der Oberfläche drifteten Blasen. Offenbar standen beide in Verbindung. Aber was passiert bei der Wechselwirkung des Lichts mit der Blase, so dass man deren Form in der Projektion nicht wiedererkennt? Jedenfalls drängt sich eine Kreuzform nicht gerade auf.

Eine ähnliche Beobachtung muss vor mehr als 500 Jahren bereits Leonardo da Vinci gemacht haben. Er notierte, »der durch die Blase an der Oberfläche des Wassers gehende Strahl« werfe »auf den Grund des Wassers ein kreuzförmiges Bild von dieser Blase«. Leonardo illustriert das mit einer kleinen Skizze und fügt hinzu: »Ich habe die Ursache noch nicht erforscht, aber ich glaube, dass es von anderen kleinen Blasen kommt, die um diese größere gesammelt sind«.

Ob das stimmt, lässt sich untersuchen, indem man es selbst ausprobiert und in einer flachen Schüssel mit Wasser ein paar schwimmende Blasen erzeugt. Damit die Blasen etwas länger halten, kann man dem Wasser etwas Spülmittel zufügen.

Vielleicht fällt der einen oder dem anderen auf, dass ein Strohhalm, mit dem man die Blasen emporblubbern lässt, ebenfalls eine ganz ähnliche Lichtfigur auf dem Boden hervorruft. Sie umgibt den eingeschnürten Schatten des Strohhalms an der Stelle, an der dieser die Wasseroberfläche durchstößt. Dieses auch Shadow-Sausage-Effekt genannte Phänomen tritt bei benetzbaren Gegenständen auf, die eine Wasseroberfläche durchdringen.

Es kommt dadurch zu Stande, dass das Wasser ein Stück weit am Strohhalm hochsteigt und somit einen konkaven Meniskus bildet, der den Halm ringförmig umgibt. Das Licht der jeweiligen Krümmung wird daran entsprechend gebrochen und auf den Boden des Behälters gelenkt. Dort durchwirkt es den Schatten in Form einer Brennlinie. Das Phänomen ist also auf einen kreisförmigen Meniskus angewiesen, der das Licht bricht.

»Eine lichte Art von Schatten«Friedrich Nietzsche

Die auf dem Wasser driftende Blase hat eine entscheidende Eigenschaft mit dem Strohhalm gemeinsam: Sie ist wasserliebend – schließlich besteht ihre Haut aus Wasser. Deswegen umgibt auch sie sich mit einem konkaven Meniskus. Das passiert nicht nur außen, sondern auch innen, und beide Menisken spielen eine Rolle bei der Brechung.

Das Phänomen lässt sich leicht mit einem Laserpointer demonstrieren, der aus der Richtung des einfallenden Lichts leuchtet. Mit dem Strahl kann man den Rand der Blase gewissermaßen Punkt für Punkt abtasten. Im Bild gehen drei Strahlen von den Punkten 1, 2 und 3 aus. Sie werden von außen durch den Meniskus gerichtet. Und man erkennt, an welcher Stelle sie zur Ausbildung der Figur auf dem Boden des Gefäßes beitragen.

Ganze Pracht dank vollem Durchblick

Weil die Blase weitgehend transparent ist, kommen im Unterschied zum Shadow-Sausage-Effekt nun auch die Teile des Meniskus zur vollen Geltung, die durch den undurchsichtigen Strohhalm normalerweise ausgeblendet werden. Sie tragen zu den Brennlinien auf dem Boden bei und komplettieren die Shadow-Sausage-Lichtfigur zum so genannten Leonardo-Kreuz. Es ist eine »Astroide«, auch Sternkurve genannt.

Durch den inneren Meniskus kommen außerdem weitere Wechselwirkungen des Lichts ins Spiel. Das Licht, das auf die steilen Flanken des Meniskus fällt, wird zunächst von der Luft ins Wasser gebrochen, also vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium. Anschließend trifft es teilweise auf den gegenüberliegenden Meniskus, der seinerseits eine Grenze zum optisch dünneren Medium der Luft ist.

An einigen Stellen überschreitet der Einfallswinkel den Grenzwinkel der Totalreflexion. Das bedeutet, das auftreffende Licht geht nicht mehr ins andere Medium über, sondern wird vollständig zurückgeworfen. Zur Lichtfigur trägt davon nur die Brechung bei, die an dem von der Lichtquelle abgewandten Teil des Meniskus stattfindet. Dessen Oberfläche ist bezüglich des Profils der Blase konvex und bezüglich der Form des Wasserrings konkav. Sie vereinigt daher in sich die Eigenschaften von Wölb- und Hohlspiegel. Das daran spiegelnd reflektierte Licht wird sowohl aufgefächert als auch quer dazu fokussiert. Auf dem Gefäßboden macht es sich in Form von zwei sich schneidenden Brennlinien bemerkbar. Sie markieren die Ecke des Leonardo-Kreuzes, die der Lichtquelle zugewandt ist.

Bei genauerer Betrachtung kann man neben der auffälligen Astroide weitere Lichterscheinungen auf dem Boden entdecken. Einerseits verliert das weiße Licht beim Durchqueren der dünnen Blasenwand Farbanteile – das liegt an Interferenzeffekten. Andererseits bündelt die innere Blasenwand das Licht. Sie wirkt wie ein sphärischer Hohlspiegel auf das von schräg oben einfallende parallele Licht. Weil hier jedoch die Brennweite viel kürzer ist als der Abstand zum Gefäßboden, strebt das Lichtbündel nach Durchlaufen des Fokus wieder auseinander. Es erscheint auf dem Gefäßboden als eine tropfenförmige Lichtfigur. Die dadurch bedingte Auffächerung des Lichts macht sich als schattenhafte Abdunkelung bemerkbar. Sie erweist sich als passender Hintergrund für das Leonardo-Kreuz.

Vielleicht war Leonardo die Komplexität der Lichtwege bewusst geworden. Das mag ihn zu der Vermutung verleitet haben, die komplexe Wirkung zahlreicher kleinerer Blasen sei dafür verantwortlich.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.