Lexikon der Neurowissenschaft: Zeit und Gehirn

Essay

Rüdiger Vaas

Zeit und Gehirn

Ein Streifzug durch die Dimension unseres Erlebens

"Dreifach ist der Schritt der Zeit: / Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, / Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, / Ewig still steht die Vergangenheit", schrieb Friedrich Schiller. "Jetzige Zeit und vergangene Zeit / Sind vielleicht gegenwärtig in künftiger Zeit / Und die künftige Zeit enthalten in der vergangenen", heißt es dagegen bei Thomas Stearns Eliot. Doch wie kommt der Mensch zur Zeit (Etime)? Ab einem Alter von sechs bis acht Jahren wissen Kinder, daß die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft klassifiziert wird, eine Richtung hat, gemessen und unterteilt werden kann, daß das Vergangene irreversibel ist und daß ein objektiv gemessener Zeitraum mit seiner subjektiv empfundenen Dauer nicht notwendigerweise übereinstimmt. Diese Entwicklung hat Tamkawa Shuntaro in einem Gedicht veranschaulicht: "Mit drei hatte ich keine Vergangenheit / Mit fünf – meine Vergangenheit reicht bis gestern / Mit sieben – meine Vergangenheit reicht bis zum Zopfzeitalter / Mit elf – meine Vergangenheit reicht bis zum Dinosaurier / Mit vierzehn – meine Vergangenheit ist wie im Schulbuch / Mit sechzehn – ängstlich starre ich auf die Unendlichkeit des Vergangenen / Mit achtzehn – ich weiß nicht, was Zeit ist." Doch was sind die Voraussetzungen für diese Vorstellungen? Was wissen wir wirklich von Raum und Zeit ( siehe Zusatzinfo 1 )? Wie können wir überhaupt von Zeitwahrnehmung (Zeiterleben) sprechen, von Phänomenen wie Simultanität (Gleichzeitigkeit), Sukzession (zeitliche Abfolge), temporaler (zeitlicher) Ordnung, subjektiver Gegenwart, Antizipation (Vorwegnahme), zeitlicher Kontinuität und Dauer, wenn wir gar keine Sinnesorgane für Zeit haben und Zeit kein physikalischer Reiz für bestimmte Rezeptoren ist? – Um diese fundamentalen Fragen zu beantworten, müßte man verstehen, wie die Einheit und Kontinuität unseres bewußten Erlebens zustande kommt, und wie auf dessen Grundlage ein Zeitverständnis bis hin zur Transzendenz der Gegenwart möglich ist. Dieses Rätsel ist noch lange nicht gelöst. Die moderne Wahrnehmungs-, Kognitions- und Gehirnforschung hat jedoch schon so viele Mosaiksteinchen zusammengetragen, daß sich ein faszinierendes und zum Teil sogar bizarres Bild abzuzeichnen beginnt: Es zeigt eine Lücke zwischen Gleichzeitigkeit und Nacheinander; es besteht aus rasant wechselnden Zeitfenstern, die sich zu einer 3 s währenden Dauer der Gegenwart zusammenschließen; es offenbart auch krankhafte Brüche, Sprünge und Erstarrungen; es beruht möglicherweise auf systematischen Selbsttäuschungen. Aber es macht auch deutlich, wie wir einerseits die Zeit konstruieren und andererseits von ihr buchstäblich zusammengehalten werden.

Von der Sukzession der Wahrnehmung zur Wahrnehmung der Sukzession

Bereits in den 1860 Jahren hatte Karl Ernst von Baer vermutet, daß es zeitlich ausgedehnte Wahrnehmungsmomente(E perceptual moments) gibt, die in verschiedenen Spezies verschieden lang sein könnten. Ernst Mach hatte 1865 diese elementare Zeiteinheit auf 30 ms geschätzt und behauptet, der Mensch könne für kürzere Zeiträume kein Gefühl haben. Dem subjektiv kontinuierlichen Zeitempfinden sollte daher eine ruckartige Folge von Augenblicken zugrunde liegen. Tatsächlich sind durch die modernen psychophysischen und neurowissenschaftlichen Forschungen zahlreiche Indizien zusammengetragen worden, die für das Vorkommen kleinster Integrationseinheiten von ungefähr 30 ms Dauer sprechen. – Was uns als simultan erscheint, muß physikalisch nicht notwendig gleichzeitig geschehen sein. Unser Hörsinn kann zwei akustische Reize, die 3-5 ms auseinander liegen, zeitlich nicht auflösen (Fusionsschwelle; Auflösungsvermögen); sie werden als ein Klangereignis erlebt. Wenn sie über Kopfhörer in jeweils ein Ohr gegeben werden, werden sie ab einem Unterschied von ca. 2 ms nicht mehr mitten im Kopf, sondern seitlich versetzt empfunden (zu dem Ohr hin, das den früheren Reiz hörte). Ebenso empfinden wir mit unserem Tastsinn zwei taktile Stimuli, die in einem Abstand von 10-20 ms verabreicht werden, nicht als getrennt. Optische Stimuli nehmen wir noch als einen einzigen Reiz wahr, wenn sie nicht länger als 20-30 ms aufeinander folgen (darauf basiert die Kinematographie: folgen einzelne Standbilder entsprechend schnell nacheinander, erscheinen sie als Film). Es gibt also sinnesphysiologische Koinzidenzschwellen, unterhalb derer zwei getrennte Ereignisse als simultan erfahren werden, obwohl sie es faktisch nicht sind. Weil die Reize von den verschiedenen Sinnesorganen unterschiedlich schnell in Nervenimpulse umgewandelt werden, sind diese Koinzidenzschwellen spezifisch für die einzelnen Wahrnehmungsmodalitäten. Das Erlebnis von Ungleichzeitigkeit hängt also stark von den Funktionsweisen der Sinnesorgane ab. Subjektive Simultaneität gilt daher nicht absolut und ist nicht mit der physikalischen Gleichzeitigkeit identisch. Erfolgen Reize mit größeren zeitlichen Abständen, erscheinen sie nicht mehr als simultan, sondern treten separat ins Bewußtsein. Diese Unterscheidung ist notwendig, aber überraschenderweise nicht hinreichend für die Identifikation ihrer Reihenfolge. Z.B. nehmen wir zwei Töne unterschiedlicher Frequenz, die 20 ms aufeinanderfolgen, zwar getrennt wahr, vermögen jedoch nicht zu sagen, ob der höhere vor oder nach dem tieferen auftrat. Subjektive Ungleichzeitigkeit reicht für die Definition einer zeitlichen Ordnung also nicht aus. Erst wenn zwei Reize mindestens 30 ms auseinander liegen, kann auch ihre Abfolge wahrgenommen werden. Diese temporale Ordnungsschwelle ist im Gegensatz zur Koinzidenzschwelle unabhängig von der Wahrnehmungsmodalität. Eine Reihenfolge auszumachen, erfolgt im Gegensatz zum Übergang von der Gleich- zur Ungleichzeitigkeit also für verschiedene Sinnesorgane gleich schnell. Sowohl optische als auch akustische und taktile Reize werden gleichermaßen bei einem Zeitabstand von 30-40 ms in eine Sequenz gebracht. Dies deutet darauf hin, daß für die Erkennung einer zeitlichen Ordnung ein im Gehirn einheitlicher Mechanismus abläuft. – Soll man bei Reaktionstests auf einen Reiz schnellstmöglich antworten (z.B. eine Taste drücken), benötigt man dafür mindestens 0,1 s, in der Regel noch länger. Rascher können Menschen offenbar Reize nicht verarbeiten und ihre Muskeln aktivieren; manche Tiere allerdings schon. (Durch intensives Training läßt sich die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen, von anfangs durchschnittlich 0,36 auf 0,24 s bei optischen und 0,18 s bei akustischen Stimuli. Der Lernerfolg ist zu Beginn des Trainings am größten; die linke und rechte Hand sind gleichermaßen leistungsfähig; auf stärkere Reize wird meist etwas schneller reagiert als auf schwächere.) Wird zusätzlich eine Wahl gefordert (Wählen), muß man also zwischen zwei oder mehr Reizen unterscheiden und verschieden antworten, z.B. durch Drücken einer linken oder rechten Taste, ist die Reaktionszeit gegenüber den Einfachreaktionstests nochmals um rund 0,07 s erhöht. So lange braucht das Gehirn also mindestens, um eine Entscheidung zu treffen. (Versuchspersonen, die z.B. bei einer 20 ms langen Präsentation unbekannter Fotos einen Knopf drücken müssen, wenn ein Tier gezeigt wird, brauchen dafür 0,4 bis 0,6 s, aber evozierte Potentiale im Frontallappen zeigen bereits 150 ms nach dem Stimulusbeginn an, ob ein Tier erkannt wurde.) Führt man nun viele solcher Reaktionstests nacheinander durch und gruppiert die Anzahl der gemessenen Antworten nach den Reaktionszeiten, dann erhält man keine Normalverteilung oder kontinuierliche Funktion; statt dessen zeigt sich, daß die Reaktionen bevorzugt in Takten von ungefähr 30-40 ms Abstand erfolgen. Es scheint, als könnten die Reaktionsmöglichkeiten nur innerhalb bestimmter Zeitfenster erfolgen. Dies ist ein Indiz dafür, daß der Stimulus elektrische Wellen im Gehirn in Gang bringt, die das Antwortverhalten zeitlich einschränken: Lediglich zu bestimmten Phasen dieser neuronalen Oszillation sind Reaktionen möglich. Wir können also nicht "immer" reagieren, sondern unterliegen formalen Randbedingungen, die nur etwa 30 Entscheidungspunkte pro s erlauben. Neben den Reaktionstests sprechen noch weitere Befunde für die Existenz von Zeitfenstern mit einer Dauer von maximal 20-50 ms. a) Saccadische Augenbewegungen (Saccaden), die ständig stattfindenden unwillkürlichen Blicksprünge, erfolgen im Takt von ungefähr 30 Hz (Dauer ca. 10-80 ms, dazwischen liegen 150-600 ms lange Fixationsperioden). b) Auch das Durchsuchen des Kurzzeitgedächtnisses erfolgt sukzessiv; jeder Schritt dauert 30-40 ms. c) Ableitungen der elektrischen Feldstärke des Gehirns zeigten ferner, daß akustische Reize eine bis zu 100 ms andauernde Schwingung von 30-40 Hz auslösen. Narkotika blockieren die Ausbildung solcher Gehirnwellenmuster. Es scheint also, daß der EEG-Zeittakt (Elektroencephalogramm) von 30-40 Hz eine notwendige Bedingung oder Begleiterscheinung von Bewußtsein ist; ohne ihn kann das Gehirn keine Ereignisse aufbauen, aus denen es die subjektive Gegenwart konstruiert. Nach der "toten Zeit" in der Narkose wird (im Gegensatz zum Erwachen aus dem Schlaf) auch häufig die Frage gestellt, wann die Operation denn nun beginne. – Die erlebte Kontinuität der Zeit ist also in einem gewissen Sinn illusorisch. Sinneseindrücke und wohl auch Gedanken und Erinnerungen erzeugen im Gehirn elementare Ereignisse oder Erlebniseinheiten, die als Bausteine für die subjektive Gegenwart notwendig sind. Innerhalb dieser periodisch aufeinander folgenden, ungefähr 30-40 ms langen Zeitfenster existiert Zeit im subjektiven Sinn nicht, weil keine Vorher-Nachher-Unterscheidung möglich ist; die Informationsverarbeitung erfolgt in diesen zeitlosen Zonen subjektiv atemporal (was nicht heißt, das Gehirn könne Reize nicht mit höherer zeitlicher Auflösung erfassen, was für akustische Stimuli ja der Fall ist; aber distinkte Ereignisse müssen mindestens 30 ms auseinanderliegen, um als sukzessiv wahrgenommen zu werden). Diese Quantelung der Informationsverarbeitung ist eine wirkungsvolle Form der Datenreduktion. Vielleicht wird dadurch ein Übergang von der Parallelität der physischen Prozesse zur erlebten Reihung der mentalen Ereignisse möglich, was einen rätselhaften Vorgang im Kontext des Leib-Seele-Problems verständlicher machen könnte. Durch neue Stimuli werden die Zeitfenster immer wieder neu aktiviert, oszillieren also nicht ständig und von selbst. (Technisch gesprochen handelt es sich also nicht um ein pendel-, sondern um ein relaxationsschwingendes System, das über einige Oszillationen anhält und dann wieder ausklingt.) Entscheidend dabei ist, daß sich der Eingang von Informationen über andere Sinne in ein solches Zeitfenster integrieren läßt. So könnten Reize aus verschiedenen Wahrnehmungsmodalitäten zusammengefaßt und als zusammengehörig erlebt werden. Andernfalls entstünde keine Kohärenz der Erlebnisse, und adäquate Reaktionen wären vielleicht unmöglich. Der "Zeittakt" dürfte daher auch eine notwendige Bedingung für Bewußtsein darstellen. Ohne ihn kann unser Gehirn keine Ereignisse repräsentieren bzw. konstruieren.

Die Dauer der Gegenwart

"Gegenwart hält man für selbstverständlich und weiß am allerwenigsten darüber" (Jochen Gerz). Die kurzen Zeitfenster von 30-40 ms Dauer scheinen unserem subjektiven Erleben zwar zugrunde zu liegen, sind aber nicht selbst dessen zeitliche Einheiten. Sie werden nämlich ihrerseits zu einem Zeitrahmen zusammengefaßt, den man die Dauer der subjektiven Gegenwart nennen kann. Diese Dauer umfaßt ungefähr 2-3 s. Daß sich unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln in einem charakteristischen Zeitintervall vollzieht, ist introspektiv genauso wenig ersichtlich wie die 30-40 ms kurzen Zeitfenster. Die These von der subjektiven Dauer der Gegenwart stützt sich wiederum auf Indizien, die durch systematische Beobachtungen und Experimente gewonnen wurden (Drei-Sekunden-Phänomen; siehe Zusatzinfo 2 ). – Bemerkenswert ist, daß auch andere Säugetiere "taktvoll" handeln, allerdings kürzer: Wiederholte Bewegungen dauern bei Schimpansen rund 2 s (maximal 2,4 s), einmalige Aktionen um 0,9 s. Bei Pavianen und anderen Affen sind die Zeiten noch etwas kürzer; bei ihnen tritt auch keine zeitliche Schwelle auf: Doppelte Bewegungen dauern doppelt so lange, während bei Schimpansen wie Menschen beide Bewegungen auf die Hälfte verkürzt sind. Hier läßt sich nun spekulieren, ob der 3 s-Takt eine in der Evolution erst vergleichsweise spät entstandene Planungsfähigkeit widerspiegelt und ob diese vielleicht sogar die Ursache des 3 s-Taktes darstellt: eine zeitliche Strukturierung von Handlungen vor ihrer Ausführung. Möglicherweise liegt dem sogar das Sprachvermögen zugrunde: Taubblind geborene Kinder, die keiner Sprache mächtig sind, zeigen verkürzte Zeitrahmen. – Entgegen der klassischen und auch relativistischen Physik ist die Gegenwart als subjektives Erlebnis also keine punktförmige, ausdehnungslose, unendlich kurze Schnittstelle auf dem Zeitstrahl zwischen Vergangenheit und Zukunft, die sich allenfalls mathematisch fassen läßt, sondern ein Intervall von bestimmter Dauer, ein Zeitraum des Erlebens, in dem sich auch Erwartungen und Erinnerungen vollziehen. Und die Zeit verläuft subjektiv nicht gleichmäßig wie im Takt der Uhren, sondern erscheint in Vergangenheit und Zukunft gestaucht und zusammengedrängt. Der stetige Fluß der Zeit ist also eine Abstraktion oder Konstruktion, keine subjektive Erfahrung: physikalische Zeit und erlebte Zeit sind nicht deckungsgleich. Die 3 s währenden Integrationseinheiten werden interpretiert als automatisch und präsemantisch, d.h. ohne intentionalen Gehalt. Sie stellen einen Rahmen oder logistischen Hintergrund bereit für Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung, der für ganz unterschiedliche Aspekte unseres Daseins offen steht. Er erschafft "Inseln der Gegenwärtigkeit" (Ernst Pöppel), die durch semantische Prozesse, d.h. Bedeutung, miteinander verbunden werden und eine Kontinuität vorspielen, solange nicht äußere Reize oder innere Denk- und Motivationsprozesse die Aufmerksamkeit auf etwas Neues lenken. Dieser zeitliche Rahmen ist Teil unserer Biologie ( siehe Zusatzinfo 3 , siehe Zusatzinfo 4 ), also eine anthropologische Konstante, somit nicht durch den geschichtlichen Verlauf der Kultur erklärbar und nicht auf Traditionen zurückführbar, sondern für diese konstitutiv. Zwar ist das subjektive Zeiterleben individuell verschieden ( siehe Zusatzinfo 5 , siehe Zusatzinfo 6 ), doch die Dauer vergangener Zeiten wird mitbestimmt davon, wie viel wir erlebt haben, also von den mentalen Inhalten unserer 3 s-Fenster: Wird darin viel verarbeitet, erscheint die Zeit im Rückblick als lang; andernfalls als kurz. Während dieser Momente ist es dagegen gerade umgekehrt: Geschieht wenig, wird die Zeit als quälend ausgedehnt empfunden ("lange Weile"), weil sich die Aufmerksamkeit nicht auf anderes richtet; verarbeiten wir jedoch viel, scheint die Zeit dabei zu rasen oder zu fliegen. Diese Diskrepanz, das subjektive Zeitparadoxon, entsteht also durch die Integrationsleistung des Gedächntisses erst im Rückblick.

Beschädigte Zeit

Daß das Zeiterleben, obwohl anscheinend eine anthropologische Konstante, dennoch beeinträchtigt werden kann, haben neurologische Studien gezeigt. Schädigungen der Großhirnrinde wirken sich meist verlangsamend aus, und zwar weitgehend unabhängig von ihrer Lokalisation. Dies führt zu einer Überschätzung vorgegebener Zeitintervalle und einer Erhöhung der Fusionsfrequenzschwelle, unterhalb derer z.B. Klickgeräusche nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können (nach Hirnschäden bis zu 20 ms gegenüber normal 2-3 ms). Bei Schläfenlappen-Läsionen werden verschieden hohe Töne nur in größerem zeitlichen Abstand unterschieden (z.B. bei 100 ms); und müssen die Patienten sagen, ob ein hoher Ton vor oder nach einem tiefen dargeboten wurde, brauchen sie bis zu 500 ms, d.h. zehnmal länger als Gesunde. Bei Scheitellappen-Patienten ist auch die abwechselnde Dominanz eines Auges bei der Wahrnehmung, der binokulare Wettstreit, verlängert. Patienten mit rechtsfrontalen Schäden haben eine erheblich verlangsamte Kippfrequenz bei mehrdeutigen Figuren wie dem Necker-Würfel ( siehe Zusatzinfo 2 ). Linksfrontale Schädigungen führen zu einer kürzeren zeitlichen Integration, rechtsfrontale zu einer längeren, was auf eine Art "Druck-und-Stoß-Mechanismus" zwischen homologen vorderen Hirnregionen zur wechselseitigen Kontrolle hinweisen könnte. Läsionen im Übergangsbereich zwischen Schläfenlappen und Hinterhauptslappen und/oder dem inferioren Scheitellappen, der Region V5, führen zu einer gestörten Bewegungswahrnehmung bis hin zu einer Akinetopsie. So berichtet eine Patientin von großen Schwierigkeiten, Straßen ohne Fußgängerampeln zu überqueren, weil sie die Geschwindigkeit von Autos nicht wahrnehmen könne: "Wenn ich zuerst hinsehe, ist das Auto weit weg; wenn ich über die Straße gehe, ist es plötzlich ganz nah"; Räume mit mehreren Menschen meidet sie: "Die Leute sind plötzlich hier oder da, ohne daß ich es merke"; Unterhaltungen kann sie schlecht folgen, weil sie Mundbewegungen und Mimik der Sprecher nicht wahrnimmt; und beim Einschenken von Kaffee sieht dieser wie gefroren aus, und plötzlich ist die Tasse voll. Patienten mit Sprachstörungen aufgrund von Läsionen links hinten weisen ebenfalls verlängerte Zeiträume der Atemporalität auf, in denen sie keine Unterscheidungen treffen können. Statt der üblichen 30-40 ms sind ihre Zeitfenster 100-130 ms lang, also bis zum Vierfachen erweitert. Darin könnte sogar eine Ursache ihrer Aphasie begründet liegen, denn beim Verständnis der gesprochenen Sprache mit ihren rasch aufeinanderfolgenden Lauten (normalerweise 15 bis 25 Phoneme pro s) wirkt sich eine Beeinträchtigung des Unterscheidungsvermögens besonders negativ aus (Wernicke-Aphasie). Eine Verzögerung der Lautfolgen könnte hier auf Abhilfe hoffen lassen, was jedoch nur mit Sätzen aus dem Computer möglich ist, da die Laute nicht einfach verlängert (langsameres Sprechen), sondern in ihrer zeitlichen Abfolge vermindert, das heißt gedehnt werden müssen. Tatsächlich kann ein gezieltes Training das Unterscheidungsvermögen mancher Aphasiker erheblich verbessern, fast bis auf den normalen Wert. Auch Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche profitieren von einer "temporalen Therapie", denn anscheinend liegt auch der Dyslexie eine Beeinträchtigung der Reizunterscheidungs- oder -verarbeitungszeit zugrunde. – Manche neurophysiologische Veränderungen, etwa des Gleichgewichts von Neurotransmittern, scheinen Gefühle von Zeitbeschleunigung oder -desintegration hervorzurufen. Bei Depressionen und Melancholie fühlt man sich der Zeit häufig besonders stark ausgeliefert, kommt sich ihr regelrecht unterworfen vor und empfindet das Leben mit einer Formulierung von Sören Kierkegaard sogar als "Krankheit zum Tode". Der Verlauf von Depressionen scheint vom Tag-Nacht-Wechsel abzuhängen, wofür auch spricht, daß Schlafentzug eine Therapie unterstützen kann. Bei den formalen Denkstörungen infolge von Schizophrenie kann die Kontinuität des Erlebens aufgebrochen werden. Dann ragen einzelne Bewußtseinsinseln unverbunden empor und werden als fremd und beängstigend empfunden. Eine Alkoholvergiftung ruft mitunter ähnliche Symptome hervor. Auch geringere Mengen an Alkohol beeinflussen das Zeiterleben und reduzieren das Reaktionsvermögen. Die rechte Hemisphäre wird dabei vorwiegend in der visuellen, die linke in der auditorischen Informationsverarbeitung gehemmt. Andere Drogen beschleunigen oder verlangsamen das Zeiterleben. Thomas de Quincey beschreibt z.B., wie die Zeit nach der Einnahme von Laudanum (eine Wein-Opium-Mischung) "eine ungeheure Ausdehnung" erfuhr; "Zuweilen war es mir, als hätte ich in einer einzigen Nacht 70 oder 100 Jahre lang gelebt". Drogen, mystische Erfahrungen, Musik, Tanz und Spiel können das Zeiterleben sogar ganz aufheben und ein Gefühl der Zeitlosigkeit, Ewigkeit oder Leere erzeugen.

Gedächtnis: die Zeit im Gehirn

Die subjektive Dauer der Gegenwart ist auch der Raum unserer Erinnerungen und Erwartungen. "Jedes Jetzt ist auch schon ein Soeben bzw. Sofort" (Martin Heidegger). Schon Augustinus hatte erkannt: "Weder die Zukunft noch die Vergangenheit ist, und nicht eigentlich läßt sich sagen: Zeiten sind drei: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; vielmehr sollte man, genau genommen, etwa sagen: Zeiten sind drei: ... Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung; Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augenschein; Gegenwart von Künftigem, nämlich Erwartung." Edmund Husserl hat in seiner "Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins" diese Vergegenwärtigung von Vergangenheit und Zukunft ganz ähnlich charakterisiert und als Retention und Protention bezeichnet. Auch betonte er die Ausgedehntheit der subjektiven Gegenwart. Heute spricht man in der Psychologie von Präsenzzeit oder vom Inhalt des Kurzzeitgedächtnisses. Henri Bergson, der schon vor Husserl ähnliche Überlegungen anstellte, bezeichnete die subjektive Gegenwart als Dauer. Er hat die zeitliche Dimension des Bewußtseins klar erkannt und auch die Bedeutung des Gedächtnisses dafür. "Das Gedächtnis nämlich, das in der Praxis von der Wahrnehmung nicht zu trennen ist, schaltet Vergangenes in das Gegenwärtige ein, zieht viele Momente der Dauer in einer einzigen Schauung zusammen." Diese Schauungen sind die 3 s-Fenster. Doch wir erleben die Welt nicht im 3 s-Takt, zerhackt in einzelne Bewußtseinsfragmente, sondern als einen bzw. in einem kontinuierlichen stream of consciousness (William James). Auch für diesen Bewußtseinsstrom ist das Gedächtnis maßgeblich. Zusammen mit der erwähnten semantischen Verknüpfung des jeweils in den einzelnen 3 s-Segmenten Repräsentierten erzeugt es diese Kontinuität des Erlebens. Manchmal gerät die im Gehirn gespeicherte Zeitfolge durcheinander. Werden zweimal dieselben Szenen repräsentiert, hat es subjektiv den Anschein, daß man eine solche Szene schon einmal erlebt hat. Auf diese Weise könnten Déjà-vu-Erlebnisse eine einfache Erklärung finden. – Daß die Kontinuität des Erlebens in pathologischen Fällen auseinanderbrechen kann, wurde bereits erwähnt. Noch dramatischere Erosionen des Bewußtseins (allerdings weniger für den Betroffenen selbst als für die Außenstehenden) sind Amnesien. Beeinträchtigt ist hier nicht das Kurz-, sondern das Langzeitgedächtnis, für das unter anderem die mittleren Schläfenlappen, Teile des Frontallappens, das basale Prosencephalon und das mittlere Diencephalon wesentlich sind. Bei Schäden fallen die Betroffenen gleichsam aus ihrer Zeit heraus. Sie verlieren ihre Vergangenheit oder Zukunft. Bei der retrograden Amnesie geht das Erinnerungsvermögen an Fakten und Ereignisse vor der Störung verloren. Meist fehlt ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren, manchmal aber von Jahrzehnten. Dann hat der Betroffene einen Großteil seiner personalen Identität (Persönlichkeit und Personalität) eingebüßt und muß sein Leben gleichsam neu beginnen. Mitunter kehren die Erinnerungen aber ganz oder teilweise zurück, was beweist, daß zumindest ein Teil solcher Gedächtnisverluste keine Speicher-, sondern Abrufdefizite darstellen. Bei der anterograden Amnesie können Fakten und Ereignisse nach der Störung nicht mehr ins Langzeitgedächtnis eingehen. Die Patienten vermögen sich nichts Neues mehr zu merken. Beim Korsakow-Syndrom, das insbesondere bei Alkoholikern vorkommt, ist die Ursache eine Beeinträchtigung der Mamillarkörper und des mittleren Thalamus im Zwischenhirn. Ganz ähnliche Folgen hat auch eine beidseitige Läsion im mittleren Schläfenlappen (Hippocampus und entorhinaler Cortex). Dies wurde 1953 entdeckt, als man dem damals 27jährigen Henry M. diese Hirnbereiche entfernte, um seine schweren epileptischen Anfälle zu lindern (Gedächtnis). Zwar wurde seine Intelligenz dabei nicht beeinträchtigt, man kann sich gut mit ihm unterhalten, doch hat man den Raum verlassen und kehrt wenige Minuten später wieder, vermag er sich an nichts mehr zu erinnern. Er lebt noch immer im Jahr 1953, seine Zeit ist gleichsam eingefroren. Nur die Tatsachen und Ereignisse vor seiner Operation sind ihm noch weitgehend gegenwärtig. Er hat also eine Konsolidierungs-, keine Erinnerungsstörung: Informationen, die im Kurzzeitgedächtnis waren, können nicht mehr in sein Langzeitgedächtnis eingespeichert werden, weil das "Tor" zu diesem fehlt.

Zeitliche Illusionen

Psychophysische Experimente zeigen, daß unser subjektives Zeiterleben mit den objektiven Gegebenheiten nicht immer übereinstimmt. Läßt man in einem verdunkelten Raum auf einer Leinwand zwei nicht zu weit voneinander entfernte Leuchtpunkte in schneller Folge abwechselnd aufblitzen, haben die Versuchspersonen den Eindruck eines einzigen Punktes, der sich rasch hin und her bewegt. Sind die Punkte von verschiedener Farbe, scheint es, als würde der Punkt mitten in seiner Bewegung die Farbe ändern, obwohl faktisch der erste Punkt schon erloschen ist und der zweite, andersfarbige Punkt erst kurze Zeit später aufleuchtet. Will man nicht an Hellseherei glauben, muß das Gehirn dieses Aufleuchten ein wenig in die Vergangenheit zurückverlegen. Ein weiteres Experiment spricht ebenfalls für diese Deutung: Stimuliert man eine Hand mit einer kurzen Serie rasch aufeinanderfolgender Reize, wiederholt dies nach 50 bis 200 ms am Ellbogen und nach weiteren 50 bis 200 ms am Oberarm, werden die Stimuli als eine stetige Folge erlebt, als würde etwas den Arm hinaufkrabbeln. Sind hier Verzögerungsschleifen oder Zwischenspeicher aktiv, die früher ankommende Reize so lange "in der Schwebe" halten, bis die Nachzügler ebenfalls verfügbar sind und mit ihren Vorgängern zusammen integriert und ins Bewußtsein gehoben werden? Solche Prozesse scheinen für die sensomotorische Integration sowie für die Steuerung willkürlicher Bewegungen (Willkürmotorik) wichtig zu sein. Sie können vielleicht auch erklären, warum wir Geräusche, die objektiv gleichzeitig mit optischen Reizen von einer nahen Quelle ausgesandt werden, nicht vor den visuellen Stimuli wahrnehmen, obwohl deren Verarbeitung wie eingangs erwähnt länger dauert, nämlich einige 10 ms im Vergleich zu den minimal 1 ms dauernden akustischen Verarbeitungsprozessen. (Erst jenseits des "Horizonts der Simultaneität" [Ernst Pöppel] bei einem Abstand der Reizquelle von etwa 12 m treffen optische Eindrücke wegen der viel langsameren Geschwindigkeit des Schalls schneller im Gehirn ein.) Hierbei könnten die erwähnten Kurzzeitfenster eine maßgebliche Rolle spielen: Wenn das, was binnen 30-40 ms geschieht, für das Gehirn ein Ereignis ist, würden die Diskrepanzen beseitigt, indem die objektive Reihenfolge von Reizen gleichsam unter den Teppich gekehrt wird. Für längere Zeitabstände ist dieser Ausweg aber versperrt. Eine Orientierung nach der langsamsten Komponente wäre auch nicht effektiv und im evolutionären Wettstreit daher ein Selektionsnachteil. Außerdem: Woher soll das Gehirn wissen, ob und wann die jeweils letzte Komponente eintrifft? Plausibler ist daher die Annahme, daß eintreffende Reize mit einer Zeitmarke versehen oder einfach so miteinander verrechnet werden, daß sie am besten übereinstimmen (analog zur Anpassung von Filmszenen und der zugehörigen Tonspur durch eine bestmögliche zeitliche Überschneidung). Wenn dies der Fall ist, wird die unhinterfragte Voraussetzung eines Zentrums der Subjektivität, von dem aus der bewußte Geist die Welt erfährt, jedoch problematisch. Zwar ist die Annahme eines solchen perspektivischen Fluchtpunkts für die allermeisten Zwecke, insbesondere für die Bewältigung der Alltagserfahrungen, durchaus praktisch. Trotzdem erweist sie sich bei einer genaueren Betrachtungsweise als unhaltbar. Durch sie entstehen nämlich die Interpretationsprobleme der oben genannten Befunde. Die Ergebnisse dieser Experimente werden aber verständlich, wenn man das Bewußtsein gleichsam als räumlich und zeitlich "verschmiert" auffaßt. Ist dies korrekt, dann existiert keine definitive "Ziellinie", die die eintreffenden Reize überschreiten müßten, um bewußt zu werden, und zwar in der Reihenfolge ihrer Ankunft. Was sich objektiv als eindeutiges Vorher-Nachher bestimmen läßt (jedenfalls im Rahmen der Einschränkungen, die die Relativitätstheorie auferlegt), muß dem subjektiven Erleben folglich nicht notwendig und eineindeutig entsprechen. Die Grenze zwischen Schon und Noch-Nicht kann eben nicht immer präzise gezogen werden. Die Repräsentation einer Sequenz im Bewußtseinsstrom ist also ein Interpretations- und Konstruktionsprodukt der neuronalen Aktivitäten; diese Sequenz spiegelt nicht direkt die Abfolge der objektiven Ereignisse wider, die die Gehirnprozesse auslösen. Biologisch gesehen besteht dafür auch gar keine Notwendigkeit, solange das Verhalten den konkreten Situationen einigermaßen angemessen ist und nicht durch das "Sieb der Evolution" fällt.

Verteilte Repräsentationen

Für diese Hypothese sprechen auch unabhängige neuroanatomische und theoretische Argumente. Es gibt nämlich kein höchstes Integrationszentrum im Gehirn, kein "Cartesianisches Theater", in dem alle Sinneseindrücke wie auf einer Bühne (oder Leinwand im Kino) zusammenkommen und von dem aus alle Impulse für die Muskeln entspringen. René Descartes und nach ihm auch viele Neurowissenschaftler haben ein solches Zentrum postuliert oder zumindest implizit angenommen. Doch alle Versuche, es aufzuspüren, sind fehlgeschlagen. Auch aus theoretischen Gründen läßt sich seine Existenz anzweifeln, denn sie würde zu der wohl unlösbaren Frage führen, wer oder was denn wo die Theatervorführung betrachtet und spielt. Wollte man nämlich nicht wieder die haltlose Vorstellung von Cartesianischen Geistern aktivieren, die ontologisch unabhängig von Gehirnen sind, wäre ein unendlicher Regreß die Folge: Denn wenn es (entgegen den neuroanatomischen Befunden) ein zentrales Hauptquartier im Gehirn gäbe, wäre dessen Funktion entweder vollständig mysteriös oder aber seinerseits auf Teilsystemen gegründet, die wiederum aus Teilen bestehen und so weiter. – Als Gegenvorschlag zum Cartesianischen Theater und den unendlich ineinander verschachtelten Teilsystemen bieten neurocomputationale Modelle das Konzept verteilter Repräsentationen an, die miteinander interagieren, sich in einer nichtlinearen Dynamik selbst organisieren, parallel verarbeitet und durch räumliche und zeitliche Kopplungen miteinander verknüpft werden (neuronale Netze). Unser geistiges Erleben ist daher nicht bloß ein ungeordneter Haufen aus freischwebenden Perzeptionen, sondern basiert auf einem zusammenhängenden, außerordentlich komplex strukturierten Muster neuronaler Aktivitäten. Dadurch entsteht auch ein mentales Selbstmodell, das in ein Realitätsmodell eingebettet ist und so schnell und zuverlässig aktiviert wird, daß es von sich selbst bzw. vom Gehirn gar nicht als Modell erkannt werden kann.

Das Bindungsproblem

Für diese Einheit des Selbstbewußtseins, aber auch schon die erlebte Einheit und Ganzheit der Wahrnehmungen, ja sogar der einzelnen Wahrnehmungsobjekte, scheint die Zeit (im physikalischen Sinn) sogar gleichsam das Bindemittel darzustellen. Ein klassisches Problem der Neurophysiologie und Wahrnehmungspsychologie ist nämlich, wie die immense Vielfalt der Erscheinungen repräsentiert wird, die wir auseinanderzuhalten in der Lage sind, wenn es keine spezialisierte Zelle für jedes einzelne Objekt gibt (z.B. eine Großmutterzelle zur Identifikation der eigenen Großmutter). Zwar hat man Zellgruppen gefunden, sogenannte Merkmalsdetektoren, die spezifisch auf einzelne Aspekte von Gegenständen reagieren, etwa die Farbe, Form, Oberflächenkonturen und Bewegung eines Objekts. Doch wie kommt es, daß wir diese Aspekte als unteilbares Ganzes wahrnehmen (Bindungsproblem) und nicht isoliert und körnig wie die gerasterten Bilder von Druckerzeugnissen (Grain-Problem)? Wie kommt es, daß wir auch bei sehr ungünstigen Verhältnissen Figuren und Hintergrund zuverlässig unterscheiden können? Und wieso kommt es nicht zu einer Überlagerung oder gegenseitigen Auslöschung mehrerer gleichzeitig separat wahrgenommener Objekte (Superpositionsproblem)? – Wegen der praktisch unbegrenzten Fülle der kombinatorischen Möglichkeiten selbst derjenigen Aspekte, die von Merkmalsdetektoren registriert werden können, sind nachgeschaltete, höherstufige Zellgruppen allein nicht in der Lage, diese vielfältigen Aufgaben zu erfüllen; die rund hundert Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn würden dafür bei weitem nicht ausreichen. Ein "Ausweichen in die Zeit" dagegen vermag die Anzahl der verfügbaren funktionellen neuronalen Zustände dramatisch zu erhöhen (man spricht von einem zeitlichen Integrationsmechanismus oder einem Zeitcodierungsmodell). Theoretische Überlegungen sagen daher voraus, daß zeitliche Korrelationen von Nervenzellaktivitäten die Bindungs-, Grain- und Superpositionsprobleme lösen könnten (Bindungsproblem).

Synchronisation oszillierender neuronaler Aktivitäten

Zahlreiche empirische Befunde sprechen mittlerweile dafür, daß eine Synchronisation oszillierender neuronaler Aktivitäten tatsächlich existiert, und zwar auf unterschiedlichen Größenskalen und in vielen Hirnregionen (im visuellen System, aber auch im auditorischen, somatosensorischen und motorischen Cortex; sogar zwischen den Hemisphären und zwischen corticalen Regionen mit verschiedenen Funktionen wie occipitalem und parietalem oder parietalem und motorischem Cortex wurden Korrelationen gemessen, ferner auch in subcorticalen Regionen wie Netzhaut, Corpus geniculatum laterale und Colliculi superiores). Das beweisen elektrophysiologische Ableitungen bei Tieren mit Hilfe von ins Gehirn eingeführten Elektroden. Die Oszillationen betragen überwiegend um 40 Hz (bei einer Bandbreite von 30-90 Hz), liegen also im Gamma-Frequenzband. Sie basieren wohl auf wechselseitig verschalteten hemmenden und erregenden Nervenzellen (teilweise vielleicht auch auf endogenen Rhythmen in einzelnen Neuronen; siehe Zusatzinfo 7 ), bilden sich nach neuen Reizen rasch heraus und halten jeweils ungefähr 50-500 ms an. Trennt man Nervenverbindungen im Tierexperiment oder in Computersimulationen, bleiben zwar manche Oszillationen, nicht aber die Synchronisationen erhalten. Letztere basieren also tatsächlich auf großräumigen Nervennetzen. Daher das Bonmot: "neurons that fire together conspire together". Außerdem sind die Synchronisationen wahrscheinlich an der Ausbildung von Nervenzellkontakten beteiligt oder erleichtern ihre Aktivierung (Bahnung). Das gilt als subzelluläre Basis von Lernen und Gedächtnis ("neurons that fire together wire together"). Durch zeitliche Kopplungen schließen sich einzelne Nervenzellen also zu gemeinsam agierenden neuronalen Ensembles zusammen. Auch voneinander getrennte Gruppen, die auf denselben sensorischen Aspekt reagieren (z.B. Farbe oder Bewegung), tun dies in einer kohärenten Weise. Dasselbe geschieht auf der nächsten Stufe zwischen Gruppen, die in unterschiedlichen corticalen Arealen vorkommen und verschiedene Aspekte repräsentieren; so können z.B. Konturen mit Bewegungsrichtungen und Farben verknüpft werden. Über den Zusammenhang zwischen den 40 Hz-Oszillationen und den anfangs erwähnten Kurzzeitfenstern wird noch spekuliert. Möglicherweise sind die 40 Hz-Oszillationen nicht der Bindungs-Prozeß selbst, sondern bloß eine notwendige Bedingung dafür, indem sie einen zeitlichen Rahmen für andere neuronale Verrechnungsprozesse darstellen (und vielleicht top-down-Prozesse erfordern, die bestimmen, welche simultan wahrgenommenen Merkmale zusammengefaßt werden; top-down-Systeme). – Oszillationen spielen übrigens auch in anderen Zusammenhängen eine Rolle, und zwar auf unterschiedlichen Zeitskalen. So gibt es beim Menschen einen leichten physiologischen Tremor bei 8-12 Hz, der willentliche Muskelkontraktionen, aber auch unbewußte Bewegungen und sogar die ruhige Körperhaltung begleitet. Er stellt wie ein Metronom eine Art Taktschlag für die Bewegungskoordination dar; schnellere Bewegungen sind unmöglich. Ursache des Tremors sind Spannungsoszillationen der Membran (8-12 Hz) und rhythmische Aktionspotentiale (1-2 Hz) bestimmter Neurone in der unteren Olive im Kleinhirn. Wird diese zerstört, unterbleiben sie, und die Bewegungskoordination sowie das motorische Lernen sind stark beeinträchtigt. Elektroden-Ableitungen des motorischen Cortex bei komplexen Fingerbewegungen mit eingeschobenen Pausen zeigten, daß die Synchronisation neuronaler Aktivitäten während dieser Pausen maximal ist. Das deutet auf eine wichtige Rolle der Synchronisationen bei der motorischen Kontrolle hin.

Der Takt des Bewußtseins

Die synchronen Aktivitäten im Gamma-Frequenzband werden nicht nur als essentielle Bestandteile des Wahrnehmungsprozesses angesehen, d.h. als Mittel zur Integration einzelner Aspekte der Wahrnehmung, sondern sie könnten noch weitergehende Funktionen haben – vielleicht für selektive Aufmerksamkeit und für Bewußtseinszustände ganz allgemein. Daß Synchronisationen im Gamma-Frequenzband eine Rolle bei Aufmerksamkeitsprozessen spielen, belegen Ableitungen von Aktivitäten verschiedener Neuronengruppen in der Sehrinde (V4): Synchronisiert waren diese Aktivitäten insbesondere dann, wenn die Versuchstiere ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Stimulus richteten (z.B. ein senkrechtes im Gegensatz zu einem waagrechten Streifenmuster, wenn das Tier den Blick auf einen Punkt zwischen diesen gleichermaßen betrachteten Mustern fixierte). Zugleich waren Aktivitäten niedrigerer Frequenz (unter 17 Hz) unterdrückt. Vielleicht hat die neuronale Synchronisation im Gefolge des fokussierten Stimulus eine verstärkende Wirkung, die ihn bei der weiteren Informationsverarbeitung bevorzugt und schließlich prominent ins Bewußtsein bringt. Aber auch als eine Grundlage des Bewußtseins selbst werden die 40 Hz-Synchronisationen diskutiert. Denn sie machen sich auch bei globalen Messungen mit Elektro- und Magnetencephalographie bemerkbar, und sie sind nicht nur im Cortex, sondern auch auf thalamo-corticaler Ebene nachgewiesen worden. Deshalb ist die Annahme plausibel, daß über den Thalamus oszillierende Erregungsmuster von der Formatio reticularis im Mesencephalon in die Großhirnrinde laufen und dort die Ausbildung kohärenter Aktivitäten zwischen den verschiedenen Arealen fördern, die für die einzelnen Sinnesmodalitäten zuständig sind. Möglicherweise entstehen so rasch fluktuierende neuronale assemblies, die als notwendige Bedingungen für Bewußtsein diskutiert und bei der Anästhesie (z.B. durch NMDA-Kanalblocker) lahmgelegt werden. Francis Crick und Christof Koch haben in den 40 Hz-Synchronisationen sogar einen vielversprechenden Kandidat für neuronale Korrelate des Bewußtseins ausgemacht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Entdeckung von 40 Hz-Oszillationen in Thalamus und Cortex des menschlichen Gehirns mit Hilfe der Magnetencephalographie. Dabei stellte sich heraus, daß die Nervenzellen auch beim Träumen im Takt feuern, nicht jedoch im traumlosen Tiefschlaf (Träume). Der Traumschlaf ist ebenfalls eine Form des Bewußtseins. Der Unterschied zwischen Wachheit und Tiefschlaf kann nicht strukturell, sondern muß funktionell sein, weil man sehr rasch in den Schlaf fallen und ebenso schnell wieder daraus aufwachen kann: Dies spricht dafür, daß die zugrundeliegenden Mechanismen elektrischer Natur sind. Extra- und intrazelluläre Ableitungen bei Katzen haben ebenfalls Oszillationen im Gamma-Frequenzband nachgewiesen. Es scheint also, daß rhythmische Aktivitäten in den thalamo-corticalen Verbindungen, moduliert vom Hirnstamm, die Basis für das Bewußtsein abgeben, das dann durch die Sinne (oder Vorstellungen und Erinnerungen) seinen spezifischen Gehalt erhält. Ein elektrophysiologischer Unterschied zwischen Wachen und Traumschlaf ist, daß ein auditorischer Stimulus im Wachzustand einen "Reset" der Oszillationen auslöst (über große Bereiche des Cortex), während dies im Traumschlaf nicht der Fall ist. Das korrespondiert mit der Erfahrung, daß während des Träumens in der Regel kein sensorischer Input ins Bewußtsein gelangt. Im Tiefschlaf kommt es nicht wie im Wach- und Traumzustand zu einer thalamischen Depolarisierung, sondern zu einer Hyperpolarisierung. Es bilden sich niedrige Frequenzmuster unter 15 Hz aus. Auch hier erfolgt bei einem auditorischen Stimulus keine Reaktion. (Bei abnormalen neurologischen Wachzuständen, etwa bei Epilepsien und fortgeschrittener Parkinson-Krankheit, wurden auch niedrige Frequenzen thalamo-corticaler Oszillationen aufgrund niedrigschwelliger Calcium-Aktivierung gemessen, was mit den beobachteten Momenten der Bewußtlosigkeit dieser Störungen zu korrespondieren scheint). Narkosemittel blockieren die Ausbildung der 40 Hz-Gehirnwellenmuster nach akustischen Stimuli. Zwar reagieren Hirnstamm und Mittelhirn solchermaßen anästhesierter Personen noch auf die Töne (die Reize wurden also ins Gehirn weitergeleitet), doch die zentralen Oszillationen im primären auditorischen Cortex im Schläfenlappen bleiben aus. Generelle Anästhetika verhindern die Ausbildung der Oszillationen vollständig. Narkosemittel, die spezifisch an bestimmte Rezeptoren in den Nervenzellmembranen binden, vermindern sie signifikant; in dieser weniger tiefen Narkose ist das Bewußtsein zwar ebenfalls ausgeschaltet, doch implizites Lernen kann bis zu einem gewissen Grad noch erfolgen: Spielt man den Narkotisierten beispielsweise eine Kurzversion der Geschichte von Robinson Crusoe vor, assoziieren sie diesen mit dem Wort "Freitag" nach dem Erwachen viel häufiger als eine Kontrollgruppe, die mit dem gleichen Anästhetikum betäubt wurde, aber keinem Hörspiel ausgesetzt war. Es scheint also, daß der EEG-Zeittakt von 30-40 Hz eine notwendige Bedingung oder Begleiterscheinung von Bewußtsein ist; ohne ihn kann das Gehirn keine Ereignisse aufbauen, aus denen es die subjektive Gegenwart konstruiert. – Fazit: Ein wechselseitiger Informationsaustausch über reziproke Verbindungen sowohl zwischen verschiedenen Arealen der Großhirnrinde als auch zwischen Cortex und Thalamus scheint für Bewußtsein insgesamt notwendig oder zumindest ein neuronales Korrelat des Bewußtseins zu sein. Die reziproke Natur der thalamo-corticalen neuralen Schleife ist aber weniger mit einem "Tor" des Bewußtseins zu vergleichen als mit einer Art "Drehpunkt" oder "Radnabe", über die jeder Bereich des Cortex mit jedem anderen kommunizieren kann. Die Bindung einzelner Stimuli-Aspekte zu einem kohärenten Ganzen wird wohl nicht nur auf corticaler Ebene, sondern auch thalamo-cortical vermittelt. Bewußtsein ist mehr eine intrinsische Aktivität denn ein sensorischer Reflex. Es wird von den Sinnen moduliert, aber nicht erzeugt. Denken, Vorstellen und Erinnern sind größtenteils auf intrinsische Aktivitäten bezogen. Das paßt zu der Tatsache, daß der größte Teil der Verbindungen im Gehirn cortico-cortical und cortico-subcortical sind (und nicht zu Sensoren oder Effektoren laufen).

Bindungen höherer Ordnung

Möglicherweise finden zeitliche Korrelationen sogar auf allen Ebenen statt, d.h., es bestehen vielstufige Einbettungsrelationen in Form von hintereinander geschachtelten dynamischen Aktivitätsmustern: Die Outputs bestimmter Neuronengruppen dienen als Input für die Zellensembles nächster Hierarchie und so weiter. Dies ist bislang allerdings noch Spekulation. Sie kann im Prinzip überprüft werden, würde aber die simultane Ableitung zahlreicher Neurone in unterschiedlichen Hirnregionen im Wachzustand erforderlich machen, und das wirft gegenwärtig noch große methodische Probleme auf. Doch schon jetzt deuten EEG-Messungen, die großräumiger und nichtinvasiv ableiten, darauf hin, daß solche raumzeitlichen Muster mit Bewußtseinszuständen korrelieren. Tatsächlich ist das sogenannte desynchronisierte EEG der verläßlichste neurophysiologische Indikator dafür, daß ein Mensch bei Bewußtsein ist. – Wenn die Hypothese der Zeitcodierung nicht nur für die Merkmalsintegration basaler Wahrnehmungsprozesse korrekt wäre (die auch in anästhesierten Tieren gemessen werden können), sondern für Bewußtseinszustände, dann würden synchronisierte Hirnbereiche auch die Kategorisierung ganzer Objekte einer Sinnesmodalität ermöglichen, in einer noch höheren Hierarchiestufe darauf die Integration von Wahrnehmungen verschiedener Sinnesmodalitäten, desweiteren ihre Verbindung mit Gedanken, Erinnerungen und Emotionen sowie mit Körperbewegungen, die Ausbildung ganzer Szenen und Handlungen und deren Einbettung in größere Kontexte und schließlich eine Integration über die Zeit zum Bewußtseinsstrom, der nur in seiner Ganzheit, nicht aber als partikulär erlebt wird. (Die erwähnten 30 ms- und 3 s-Fenster könnten auch die Folge solcher Synchronisationen sein, doch hat man diesen Zusammenhang noch nicht hinreichend verstanden.) – Wenn höherstufige Integrationsmechanismen ein geringeres zeitliches Auflösungsvermögen besitzen als die neuronalen Aktivitäten niedrigerer Stufe, müßten jene als homogen erlebt werden. Man kann also durchaus von einer Konstruktion der Objekte durch die kohärenten neuronalen Aktivitäten sprechen. Daraus folgt jedoch kein relativistischer, postmoderner Konstruktivismus. Denn die neuronalen Zustände funktionieren aufgrund ihres Informationsgehalts zugleich als Repräsentationen; sie stehen im Normalfall auch nicht isoliert voneinander (außer bei spezifischen Hirnschäden); und sie besitzen eine kausale Rolle, wenn sie an der Verhaltenssteuerung des Organismus beteiligt sind. Synchronisationen könnten außerdem für die Generierung eines Selbstmodells notwendig sein und damit den repräsentationalen Gesamtzustand eines Gehirns zentrieren und eine phänomenale Perspektive der ersten Person (also ein Ich) erzeugen sowie zur Ausbildung eines ganzheitlichen Realitätsmodells beitragen (E highest order binding). "Es bindet, also bin ich" korrigiert deshalb Rodolfo Llinás René Descartes. Insofern erschaffen wir nicht nur die Zeit, indem wir Modelle und Theorien von ihr entwerfen, sondern sie erschafft auch uns, ohne daß wir die phänomenale Ganzheit und Kohärenz der erlebten Welt und von uns selbst introspektiv durchdringen oder gar hintergehen könnten. Eine solche Vorstellung hat bereits Charles Sherrington vorweggenommen, wenn auch mit einer Kantianischen Wendung, als er schrieb: "Die Auffassung, die Zeit vereinheitliche das Erlebnis des Augenblicks, macht die Zeit zum Integrator des Bewußtseins; aber die Vereinheitlichung seines augenblicklichen Erlebens durch das Bewußtsein kann ebensogut als eine Integration der ‚Zeit' durch das Bewußtsein angesehen werden. Diese Vereinheitlichung des Erlebens im Augenblick ist ein Aspekt der Einheitlichkeit des ‚Ich'."

Zeit der Täuschungen und getäuschte Zeiten

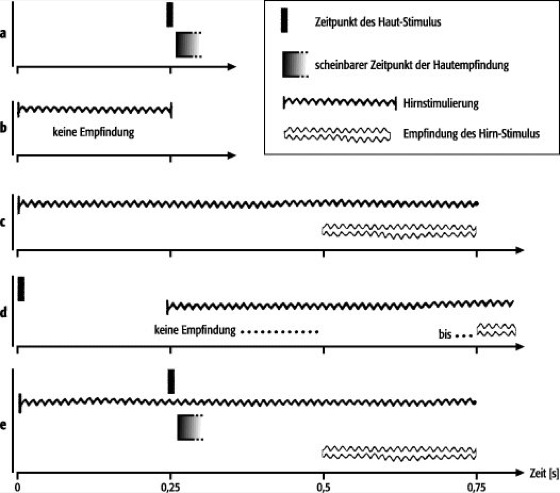

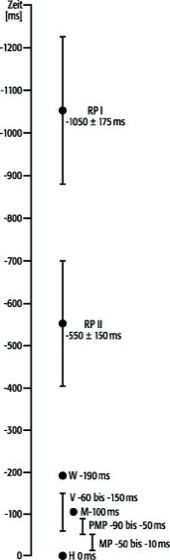

Daß die eigenen Erlebnisse nicht transparent sind, zeigt auch die Tatsache, daß Stimuli maskiert, das heißt dem Bewußtsein entzogen werden können. Das beweist ein Experiment, bei dem man einem Lichtblitz gleich anschließend einen zweiten folgen läßt. Nur dieser zweite wird wahrgenommen. Müssen die Versuchspersonen jedoch raten, ob ein oder zwei Blitze gegeben wurden (in Kontrollexperimenten blitzt es zum Vergleich nur einmal auf), raten sie überzufällig häufig richtig. In Reaktionstests können sie sogar auf den ersten Reiz antworten, ohne ihn bewußt zu erleben. – Noch bizarrer erscheinen die Ergebnisse neurophysiologischer Experimente von Benjamin Libet ( siehe Abb. 1 ). Reizt man eine Versuchsperson an der Hand, nimmt sie den Reiz anscheinend zur tatsächlichen Zeit der Stimulierung wahr. Diese alltägliche Erfahrung wird aber von den folgenden Experimenten in Frage gestellt: Gibt man der Versuchsperson mit einer Elektrode mindestens 0,5 s lang einen Stromstoß an jenem Teil ihrer Großhirnrinde, der Empfindungen in der Hand repräsentiert, dann fühlt die Versuchsperson den Reiz 0,5 s nach dem Beginn der Stimulation (kürzere Cortex-Reizungen führen erstaunlicherweise zu keinem bewußten Eindruck; möglicherweise muß dafür erst eine neuronale Erregungsschwelle überschritten werden, doch für die Wahrnehmung peripherer Reize trifft das nicht zu). Reizt man die Hand 0,25 s vor der Cortex-Stimulation, wird die Stimulierung der Hand gar nicht empfunden, sondern nur die der Großhirnrinde (und zwar wieder erst 0,5 s nach Beginn der Stromstöße). Daraus folgt, daß der periphere Stimulus bis zum Zeitpunkt der Cortex-Reizung noch nicht bewußt war, obwohl er im Normalfall anscheinend viel schneller registriert wird. Der corticale Reiz kann ihn sogar rückwirkend maskieren, so daß er überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Und der Clou: Wird die Hand 0,25 s nach Beginn einer corticalen Stimulation gereizt, erlebt die Versuchsperson den peripheren Reiz etwa 0,25 s vor dem corticalen Stimulus. Nun wird das Bewußtwerden des peripheren Stimulus offenbar zeitlich zurückversetzt und nahezu simultan mit der faktischen Reizung der Hand erlebt; das Bewußtwerden des corticalen Reizes dagegen tritt mit der üblichen Verzögerung von 0,5 s nach Stimulationsbeginn auf. Auch eine elektrische Reizung des Lemniscus medialis, eines Nervenfaserbündels zwischen Hirnstamm und Zwischenhirn, das dazu beiträgt, daß die neuronalen Impulse der gereizten Peripherie in die Großhirnrinde weiterleitet werden, führt zu einer Empfindung, die wie die des Hand-Stimulus zeitlich zurückversetzt ist. Das Zeiterlebnis corticaler Reizung unterscheidet sich also wesentlich von dem einer Stimulation vorgeschalteter subcorticaler Strukturen und der Peripherie (hier der Hand), obwohl letztlich in allen Fällen dieselbe Hirnregion aktiviert wird. Der Grund dafür könnte eine zeitliche Markierung sein, die bei der peripheren, nicht aber bei der zentralen Stimulation miterzeugt wird und für die Rückdatierung notwendig ist, ja den Zielpunkt dieser Rückdatierung darstellt. Tatsächlich wurde ein evoziertes Potential 10-20 ms nach der Handreizung und auch bei subcorticaler Stimulation, nicht aber bei einer Reizung der Großhirnrinde gemessen. Vielleicht spiegelt es diese Markierung wider. – Diese Befunde werden kontrovers diskutiert. (Manche haben sogar behauptet, für die Interpretation der Daten sei eine neue Physik erforderlich oder die Annahme eines Cartesianischen Geistes, der die Zeit überlisten kann.) Sie legen aber nahe, daß unser Zeiterleben in doppelter Hinsicht illusionär ist: Unser Bewußtsein hinkt entgegen dem Alltagsverstand den Ereignissen gravierend hinterher, und wir bemerken das nicht einmal, weil unser Referenzrahmen ebenfalls verschoben ist. Außerdem können uns Informationen systematisch entzogen werden, wie die Experimente mit den maskierten Stimuli beweisen. Umstritten ist hierbei allerdings, ob der maskierte Stimulus gar nicht wahrgenommen wird, weil ein neuronaler Prozeß ihn schon im Anfangsstadium tilgt (die Wahrnehmung würde somit zensiert), oder ob er zwar ins Bewußtsein tritt, aber sofort wieder vergessen wird (das wäre eine Gedächtnismanipulation nach Art einer Orwell'schen Geschichtsklitterung). Möglicherweise ist diese Unterscheidung jedoch gar nicht sinnvoll, wenn man die Auffassung von einem Cartesianischen Theater aufgibt. – Auch bei Willensakten scheinen subjektive und objektive Zeit verkehrt ( siehe Abb. 2 ): Bei einer spontanen, das heißt durch keinen äußeren Umstand veranlaßten Hand- oder Fingerbewegung ändert sich etwa 0,55 s vor dem Handlungsbeginn, das heißt der ersten Muskelaktivität, die elektrische Feldstärke über dem supplementär-motorischen Areal. An dieser Stelle der Großhirnrinde werden die Bewegungen vorbereitet. Die Absicht zur Handlung jedoch, also der Moment, in dem man bemerkt, daß man die Hand bewegen will, tritt erst 0,19 s vor der Muskelaktivität auf – und somit mehr als 0,3 s nach diesem sogenannten Bereitschaftspotential. Bei geplanten im Gegensatz zu spontanen Handbewegungen ist der zeitliche Abstand zwischen dem Bereitschaftspotential und dem Bewußtwerden sogar noch größer (0,8 s). Zwar bleibt zwischen dem Bewußtwerden des Willens und der eigentlichen Auslösung der Handlung (das heißt der Nervenimpulse in die Muskeln) noch eine Zeitspanne von etwa 0,1 s, in der man die Handlungsabsicht auch unterdrücken kann, so daß die Bewegung nicht erfolgt. Doch zeigen die Experimente, daß die neuronale Vorbereitung der Handlung (die Entstehung des unbewußten Bereitschaftspotentials) immer vor dem bewußten Entschluß auftritt. Andere einfache Handlungen, die noch rascher geschehen, z.B. in Reaktionstests, werden sogar erst bewußt, nachdem sie ausgeführt worden sind. Es scheint, als wäre der Wille nicht die Ursache, sondern die Folge dieser Gehirnaktivitäten, und die Willensfreiheit wäre demnach eine Illusion.

Prognosen und eine lange Leitung für Bewußtsein und Sprache?

Zeit hängt auch direkt mit einer der Hauptfunktionen komplexerer Nervensysteme zusammen: der Steuerung der Bewegungen und einer gewissen Prognose der Zukunft. Dies ist keineswegs auf Intentionalität und Willkürmotorik beschränkt. Schon einfache Reflexe basieren auf impliziten Voraussagen über die Umwelt, deren Eintreffen gleichsam reaktiv zuvorgekommen wird; kommt z.B. ein Gegenstand angeflogen, reagiert das Nervensystem mit dem Lidschlußreflex. Auch die höheren kognitiven Funktionen dienen letztlich meist Planen und Wählen; für Rodolfo Llinás ist Denken sogar eine "Internalisierung von Bewegung" bzw. zumindest so entstanden. – Vielleicht gibt es noch eine andere Bedeutung zeitlicher Skalen für die Evolution von Gehirn und Geist: Es ist denkbar, daß die Zeit die Bewußtseinszustände nicht nur zusammenhält, sondern diese erst ermöglicht: Eine lange Leitung zu haben, wäre demzufolge kein Handikap, sondern ein entscheidender Vorteil. Es könnte nämlich sein, daß das komplexere geistige Erleben und die Sprachfähigkeit des Menschen erst aufgrund eines größeren Gehirns entstanden, weil dieses dazu führte, daß Gedanken gleichsam länger im Bewußtsein gehalten und zum Gegenstand syntaktischer Verarbeitungsprozesse werden konnten. Größere Gehirne gehen mit längeren Informationsübertragungswegen einher, und darin könnte neben der größeren Komplexität der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier bestehen. "Tiere dürften sich der Flut ihrer Erfahrungen bewußt sein. Doch sie können diesen Erfahrungsstrom nicht bearbeiten oder sich zurücklehnen und denken "Das ist meine Erfahrung!" – einfach deshalb, weil er viel zu schnell abläuft. Sie können keine Teile davon einfrieren, hin und herwenden, anschauen und in neue Ordnungen bringen, so wie der Mensch das kann", spekuliert Derek Bickerton. "Tiere haben möglicherweise keinen Zugang zu ihrem Bewußtsein, weil für sie alles viel zu schnell geht – ähnlich wie bestimmte Bewegungen, die unser Auge nicht zu sehen vermag, weil sie zu rasch ablaufen. Bewußte Zustände könnten einfach dadurch entstehen, daß das Gehirn neuronale Reize eine gewisse Zeitspanne lang relativ unverändert aufrecht erhält." Dieser gedankliche Schwebezustand relativ lange verfügbarer, zusammenhängender, klarer Signale könnte eine notwendige Bedingung für eine komplex gegliederte, grammatikalisch strukturierte Sprache und die darauf basierenden repräsentationalen bzw. höherstufigen Bewußtseinszustände gewesen sein. Freilich ist dies bislang nur eine kühne Spekulation.

Zeit und Sein

"Es gibt Diebe, die von den Gesetzen nicht bestraft werden und den Menschen doch das Kostbarste stehlen: die Zeit", soll Napoleon Bonaparte gesagt haben. Daß die "stillmächtige, aber auch alles nichtsachtende Zeit" (Johann Wolfgang Goethe) eine existentielle Dimension hat, ist seit Menschengedenken bekannt ( siehe Zusatzinfo 1 ). Denn folgenschwere Begleiterscheinungen des Zeitverständnisses und der Transzendenz des Augenblicks sind Angst vor nicht konkreten Gefahren, vor Ungewißheit, Einsamkeit, Zukunft und Tod. "Niemand kann vor seiner Zeit davonlaufen", faßte Albert Schweizer unsere Vergänglichkeit zusammen. Zeitlichkeit ist unser Sein von der Zeugung bis zum Tod. "Ich komme, ich weiß nicht von wo. Ich bin, ich weiß nicht was. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, daß ich so fröhlich bin", dichtete Angelus Silesius. Weniger fröhlich klingt unsere Geworfenheit, die Grunderfahrung des Existenzialismus, bei Wilhelm Müller: "Ich kann zu meiner Reisen / Nicht wählen mit der Zeit: / Muß selbst den Weg mir weisen / In dieser Dunkelheit." Bei Albert Camus hat die Zeitlichkeit des Menschen ebenfalls eine schicksalhafte Dimension: "Der absurde Mensch sagt Ja, und seine Mühsal hat kein Ende mehr. Wenn es ein persönliches Geschick gibt, dann gibt es kein übergeordnetes Schicksal oder zumindest nur eines, das er unheilvoll und verächtlich findet. Darüber hinaus weiß er sich als Herr seiner Zeit. Gerade in diesem Augenblick, in dem der Mensch sich wieder seinem Leben zuwendet (ein Sisyphos, der zu seinem Stein zurückkehrt), bei dieser leichten Drehung betrachtet er die Reihe unzusammenhängender Taten, die sein Schicksal werden, seine ureigene Schöpfung, die in seiner Erinnerung geeint ist und durch den Tod alsbald besiegelt wird. Überzeugt von dem rein menschlichen Ursprung alles Menschlichen, ist er also immer unterwegs – ein Blinder, der sehen möchte und weiß, daß die Nacht kein Ende hat." Und wenn wir sterben, löst sich die Zeit für uns auf, und diese erodiert bald auch, was vorübergehend von uns übrig bleibt. Mit den Worten von Hans Sahl: "Ich gehe langsam aus der Zeit heraus, / in eine Zukunft jenseits aller Sterne, / und was ich war und bin und immer bleiben werde, / geht mit mir ohne Ungeduld und Eile, / als wär ich nie gewesen oder kaum."

Lit.:Aschoff, J. (Hrsg.): Biological rhythms. New York 1981. Aschoff, J.: On the perception of time during prolonged temporal isolation. Human Neurobiology 4 (1985), S. 41-52. Atmanspacher, H., Ruhnau, E. (Hrsg.): Time, Temporality, Now. Berlin u.a. 1997. Baumgartner, H.M. (Hrsg.): Das Rätsel der Zeit. Freiburg 1993. Davies, P.C.W.: About Time. London 1995. Dennett, D.C., Kinsbourne, M.: Time and the observer. Behavioral and Brain Sciences 15 (1992), S. 183-247. Edelman, G.M.: The Remembered Present. New York 1989. Flood, R., Lockwood, M. (Hrsg.): The Nature of Time. Oxford 1986. Fraser, J.T.: Die Zeit. München 1991. Geißler, K.A. u.a.: Zeit – Erfahren – Wahrnehmen – Gestalten. Universitas 55 (12/2000), Nr. 654, S. 1125-1199. Gumin, H., Meier, H. (Hrsg.): Die Zeit. München 1998. Jirsa, V.K., Vaas, R.: Selbstorganisation und Gehirn. Grenzgebiete der Wissenschaft 44 (1995), S. 157-180. Kroes, P.: Time: Its Structure and Role in Physical Theories. Dordrecht 1985. Libet, B.: Neurophysiology of Consciousness. Basel 1993. Llinás, R.: I of the Vortex. Cambridge 2001. Llinás, R., Churchland, P.S. (Hrsg.): The Mind-Brain Continuum. Cambridge, London 1996. Metzinger, T.: Ganzheit, Homogenität und Zeitkodierung. In: Ders. (Hrsg.): Bewußtsein. Paderborn 1995, S. 595-633. Pastor, M.A., Artieda, J. (Hrsg.): Time, Internal Clocks, and Movement. Amsterdam 1996. Pöppel, E.: Grenzen des Bewußtseins. Stuttgart 1985. Pöppel, E.: Temporal mechanisms in perception. International Reviews in Neurobiology 37 (1994), S. 185-202. Pöppel, E.: A hierarchical model of temporal perception. Trends in Cognitive Sciences 1 (1997), S. 56-61. Price, H.: Time's Arrow and Archimedes' Point. Oxford u.a. 1996. Prigogine, I., Stengers, I.: Das Paradox der Zeit. München 1993. Singer, W.: Consciousness and the structure of neuronal representations. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 353 (1998), S. 1829-1840. Supprian, U.: Endogene Psychosen und ihre Zeitordnungen. Wien 1998. Touitou, Y., Haus, E. (Hrsg.): Biologic Rhythms in Clinical and Laboratory Medicine. Berlin u.a. 1992. Vaas, R.: Masse, Macht und der Verlust der Einheit. In Krüger, M. (Hrsg.): Einladung zur Verwandlung. München, Wien 1995, S. 219-260. Vaas, R.: Gehirn und Zeit. Der Blaue Reiter, Journal für Philosophie 5 (1997), S. 17-23. Vaas, R.: Why Neural Correlates Of Consciousness Are Fine, But Not Enough. Anthropology & Philosophy 3 (1999), S. 121-141. Vaas, R.: Der Siegeszug der Sprache. bild der wissenschaft 2 (2001), S. 22-35.

Zeit und Gehirn

1 Was ist Zeit?

"Was ist also Zeit?", fragte Augustinus. "Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht." Seither hat die Zeit kaum etwas von ihrem Rätsel verloren. Nicht einmal über den ontologischen Status von Raum und Zeit herrscht Einigkeit: Sind Raum und Zeit a) selbst eigenständige Gegenstände bzw. Dinge? b) Eigenschaften von Gegenständen? c) Relationen zwischen Gegenständen? d) Sachverhalte? e) Apriori-Vorstellungen bzw. (angeborene) Anschauungs- oder Denkformen des menschlichen Geistes und damit Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt? f) Konstrukte unseres Gehirns, unseres Bewußtseins oder der Grammatik unserer Sprache, denen gar keine eigentliche, selbständige Existenz zukommt? Ist eine Welt "ohne" Raum und Zeit eigentlich vorstellbar?

Kulturgeschichte: Höhlenmalereien und Bestattungen lassen darauf schließen, daß unsere Ahnen schon vor mehreren zehntausend Jahren ein Zeit- und Todesbewußtsein besaßen (Kultur). Im Gegensatz zu Menschenaffen, die nur kurzfristig aufgrund eines aktuellen Antriebs zukunftsorientiertes Handeln bekunden, kann der Mensch die Gegenwart transzendieren, sein Handeln vom Diktat aktueller Antriebe befreien und künftige Bedürfnisse und Situationen antizipieren (Zeitverständnis). Dies war wohl schon eine Voraussetzung bei der Planung von Großwildjagden und beim Bewahren von Feuer. Spätestens mit der Seßhaftigkeit sind Kalender entwickelt worden. Uralte Bauwerke und Felszeichnungen in vielen Teilen der Welt belegen, daß z.B. der Sonnenlauf genau beobachtet und zur Bestimmung der Jahreszeiten verwendet wurde. Mit der Entwicklung der Säkularisierung und Wissenschaft wurden zyklische Weltbilder mehr und mehr durch lineare verdrängt, immer differenziertere Zeitrechnungen und -bestimmungen entstanden (Uhren, Kalender, Chronologien, Geschichtschreibung, "kulturelles Gedächtnis", sekundenbruchteilgenaue globale Zeitsysteme) bis hin zu einer Zeittyrannei in der Nonstop-Gesellschaft, die das Leben sogar dem "Imperium der Zahl" unterwirft, so Paul Valéry; "abgesteckt, in Reih und Glied gebracht", kann es sich "kaum noch der Zeitpläne, Statistiken, Meßvorgänge und der quantitativen Präzisierung erwehren". "Das vollkommenste und furchterregenste Kunstwerk der Menschheit ist ihre Einteilung der Zeit", schrieb denn auch Elias Canetti. Mit anderen Worten: Time is money, but not funny.

Physik: Die Zeit (t) ist spätestens seit Galileo Galilei eine physikalische Variable in Gleichungen wie h = 1/2 · g · t und v = g · t (h ist im Fallgesetz die Höhe, g die Fall- oder Schwerebeschleunigung, v die Fallgeschwindigkeit). Dies war ein erfolgreicher pragmatischer Ansatz, der Zeit nicht definiert, sondern operationalisiert (wie später Albert Einstein mit seinem Bonmot, Zeit sei das, was die Uhr anzeigt). Dem widerspricht Cees Nooteboom: "Schon immer wurde die Zeit mit den Instrumenten verwechselt, die sie messen." Und Richard Feynman pointierte: "Zeit ist, was passiert, wenn sonst nichts passiert." "Die Zeit ist die Zahl der Bewegung nach dem früher oder später", glaubte dagegen Aristoteles noch zu wissen. Bei Isaac Newton war Zeit keine abgeleitete Größe: "Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt auf Grund ihrer eigenen Natur und aus sich selbst heraus ohne Beziehung zu etwas Äußerem gleichmäßig dahin", lautet seine klassische Definition. Man kann sich gleichsam überall im Universum Uhren aufgestellt denken, die exakt synchron laufen. Diese Vorstellung ist durch die Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein verworfen worden: Es gibt keine universelle Gleichzeitigkeit, sondern gleichberechtigte Eigenzeiten; die Zeit ist relativ, d.h. abhängig von Bezugssystemen. Uhren mit hoher Geschwindigkeit oder in einem Gravitationsfeld gehen langsamer (Zeitdilatation); am Rand eines Schwarzen Lochs (Ereignishorizont) und für lichtschnelle Photonen bleibt die Zeit gleichsam stehen. Auch sind Raum und Zeit nicht voneinander geschieden, sondern in einem vierdimensionalen Raumzeitkontinuum miteinander verknüpft, das wiederum von Masse und Energie beeinflußt wird. "Von Stund' an sollen Raum und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren", lautete das klassische Diktum von Hermann Minkowski. In der Kosmologie wird im Rahmen des Urknall-Modells sogar über einen Anfang der Zeit spekuliert bzw. über einen physikalischen Zustand ohne Zeit (Quantenvakuum). Andererseits beschreibt die Relativitätstheorie Weltmodelle mit materiefreien Universen, in denen trotzdem Zeit vergeht. Und vielleicht sind sogar Zeitreisen in die Vergangenheit möglich, was allerdings das Problem der Zeitparadoxien heraufbeschwört (Verletzungen der Kausalität). Aber in gewisser Hinsicht vermittelt das Weltbild der Allgemeinen Relativitätstheorie auch die Vorstellung, daß Zeit eine Täuschung ist: "Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion", schrieb Albert Einstein. Und Hermann Weyl sagte: "Der Schauplatz der Wirklichkeit ist nicht ein stehender dreidimensionaler Raum, in dem die Dinge in zeitlicher Entwicklung begriffen sind, sondern die vierdimensionale Welt, in welcher Raum und Zeit unlöslich miteinander verwachsen sind. Diese objektive Welt geschieht nicht, sondern sie ist – schlechthin; ein vierdimensionales Kontinuum, aber weder Raum noch Zeit. Nur vor dem Blick des in den Weltlinien der Leiber emporkriechenden Bewußtseins élebt' ein Ausschnitt dieser Welt éauf' und zieht an ihm vorüber als räumliches, in zeitlicher Wandlung begriffenes Bild." In der Quantenphysik wurde auch die scheinbare Kontinuität des Zeitablaufs in Frage gestellt und durch die Vorstellung einer diskreten oder gequantelten Zeit ersetzt: Demzufolge gibt es keine Zeitspannen, die kleiner sind als die sogenannte Planck-Zeit, 10-43 s. Rätselhaft ist auch, warum manche Prozesse nicht zeitumkehrinvariant sind, d.h. warum sie eine zeitliche Vorzugsrichtung haben, einen "Zeitpfeil" von der Vergangenheit in die Zukunft. Die meisten Gleichungen in der Physik sind zeitsymmetrisch, doch es gibt verschiedene Zeitpfeile in der Thermodynamik (die Entropie kann global nicht abnehmen; es kommt in der Realität nie vor, daß sich – wie in rückwärtslaufenden Filmen – z.B. aus Porzellanscherben auf dem Boden eine Tasse formt und auf einen Tisch springt), Elektrodynamik (Wellenausbreitung), Quantenmechanik ("Kollaps") der Wellenfunktion bei Meßprozessen), Elementarteilchenphysik (Zerfall der neutralen Kaonen), Kosmologie (Ausdehnung des Weltraums) und in psychischen Prozessen (wir können uns nicht an die Zukunft erinnern, aber an die Vergangenheit). Noch ist nicht klar, ob es tiefere Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Zeitpfeilen gibt und vielleicht sogar einen gemeinsamen Grund, z.B. die vermutlich ewig währende Ausdehnung des Weltraums.

Zeit und Gehirn

2 Gegenwart im Drei-Sekunden-Takt:

Viele voneinander unabhängige Befunde zeigen, daß unsere subjektive Gegenwart eine Zeitspanne von ungefähr 3 s umfaßt. Will man z.B. entscheiden, ob zwei vorgegebene Reize gleich laut oder hell sind, darf der zeitliche Abstand zwischen diesen Reizen nicht mehr als 3 s betragen; ist er länger, verblaßt die neuronale Spur, die der erste Reiz hinterlassen hat, so stark, daß es zu einer Überschätzung der Intensität des zweiten Reizes kommt. – Auch eine Reproduktion der Dauer eines vorgegebenen Reizes ist nur dann ziemlich exakt möglich, wenn er nicht länger als 3 s anhält. Generell werden Zeitabschnitte unter 2-3 s eher leicht überschätzt (was aber durch Reaktionszeiten bedingt sein kann). Längere werden stark unterschätzt, und die Variabilität der Schätzungen ist groß. Bei diesen Aufgaben kommt es ab dem Indifferenzintervall von 3 s auch zu einer Veränderung der langsamen Hirnpotentiale. – Die Synchronisation von Sinnesreizen (z.B. Tönen) mit Bewegungen gelingt nur bei kurzen Reizabständen, weil hier eine präzise Antizipation möglich ist; bei Intervallen über 2 bis 3 s werden die Reaktionen ungenau. – Die willkürliche rhythmische Anordnung von physikalisch identischen Stimuli mit gleichem zeitlichen Abstand, etwa den Schlägen eines Metronoms, durch subjektive Akzentuierungen (z.B. einer "Betonung" jedes zweiten Schlages) gelingt nur, wenn die Dauer zwischen den Stimuli höchstens 3 s beträgt. 4 s nach einem Reiz hat dieser sich schon im Dunkel der Vergangenheit verloren und kann nicht mehr mit den nachfolgenden Stimuli zu einer Wahrnehmungsgestalt zusammengefaßt werden. – Die Perspektive auf Kippfiguren, etwa den berühmten Necker-Würfel (Kippfiguren, Abb.), den man entweder von "oben" oder von "unten" sieht, hat eine Tendenz, nach 3 s "von selbst" zu wechseln (man kann die Kippfrequenz in Grenzen willentlich beeinflussen). Das gilt auch für doppeldeutige Lautfolgen wie "Baku Baku Baku ...", deren Sinn plötzlich umkippt (hier zu "Kuba"). Es scheint, als würde das Gehirn nach einer 3 s-Spanne nach neuen Stimuli fragen, d.h. einen Suchprozeß der Aufmerksamkeit in Gang setzen, und mit mehrdeutigen Stimuli treten diese Eigenoperationen des Gehirns zutage. Vielleicht sind die sensorischen Kanäle alle 3 s sensibler als zu anderen Zeiten; darauf weisen auch Studien mit auditorischen evozierten Potentialen hin. – Widersprechen sich in einer experimentellen Situation zwei optische Stimuli, von denen jeweils einer in ein Auge projiziert wird (binokularer Wettstreit), sieht man jeweils rund 3 s lang einmal das eine Bild, dann wieder das andere, ohne daß hierzu eine bewußte Anstrengung erforderlich wäre. – Wenn mentale Wiederholungen einer neuen Information, z.B. einer Telefonnummer, nicht möglich sind, bleibt sie meist nur etwa 3 s im Arbeitsgedächtnis. – Beim spontanen Sprechen sind die Äußerungen meist in 2-3 s währende Abschnitte gegliedert, und zwar unabhängig von der Atmung. Dies gilt für ganz unterschiedliche Sprachen gleichermaßen. Möglicherweise wird in der kurzen Pause nach einem solchen Abschnitt die nächste Äußerung organisiert. Weil diese Gliederung bei geschriebenen Texten entfällt, kann man abgelesenen Vorträgen oft so schwer folgen. Die Verse in der Dichtkunst allerdings gehorchen überwiegend dem 3 s-Takt: Sie sind, laut gelesen, in der Regel nicht länger als 2,5 bis 3,5 s, und zwar wiederum in sehr verschiedenen Sprachen. Dieser zeitlichen Gliederung liegt auch eine inhaltliche zugrunde. Wenn ein Vers doch deutlich länger ist, z.B. Hexameter oder Alexandriner, wird er durch eine Zäsur unterteilt. (Allerdings ist die Gliederung des Sprechens nicht starr nach dem 3 s-Takt ausgerichtet, sondern durchaus variabel und überdies abhängig von der Situation: Eine freie Rede wird anders gegliedert als eine Inhaltsangabe oder die Formulierung einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter; auch gibt es geringfügige kulturelle Einflüsse: Das Vorlesen koreanischer Verse dauert z.B. im Durchschnitt 0,5 s länger als das deutscher, gemessen jeweils bei Muttersprachlern.) – Musikalische Motive oder Untermotive wie in Wagners "Der fliegende Holländer" oder Beethovens fünfter Sinfonie dauern ebenfalls häufig 3 s. Wie die Dichtung darf auch die Musik als Ausdruck eines zeitlich begrenzten Integrationsmechanismus in unserem Gehirn betrachtet werden. Künstler werden sich dessen in der Regel nicht bewußt sein, aber sie scheinen doch intuitiv zu spüren, wie unser Gegenwartserleben am besten gestaltet werden kann. – Auch unsere Handlungen und Verhaltensweisen unterliegen Zeitkonstanten derselben Art. Soll man z.B. regelmäßige kurze Geräusche durch Mitklopfen antizipieren, gelingt dies nur bei Abständen unter 3 s. In diesem Fall erfolgt die motorische Reaktion etwa 30 ms vor dem Reiz. – Eine Analyse zahlreicher Filmaufzeichnungen von ganz unterschiedlichen Völkern ergab, daß repetitives Verhalten wie Winken, Händeschütteln, Kopfnicken, Hüpfen, Streicheln oder auf den Boden Stampfen meist 2-3 s dauert (Mittelwert: 2,9 s). Dies gilt unabhängig von Geschlecht, Alter und Art der Bewegung und läßt sich auch für die Gliederung komplexerer Bewegungsfolgen und Arbeitsabläufe feststellen. Man kann davon ausgehen, daß es sich hier nicht lediglich um eine kulturelle, sondern um eine biologische Konstante handelt; denn die Zeitkonstante zeigt sich auf den bereits Jahrzehnte alten Dokumenten nicht nur bei Europäern, sondern auch bei den Yanomami-Indianern Südamerikas, den Trobriandern der melanesischen Inseln im Südpazifik sowie den Kalahari-Buschleuten in Südwestafrika, ohne daß signifikante Interaktionen zwischen diesen Kulturen existierten. Ein Artefakt der Datenauswertung ist ebenfalls unwahrscheinlich, da die zeitliche Auflösung der Filme (25 Bilder pro s) genauer ist als die Erhebung und weil verschiedene Personen, die zum Teil gar nichts von der Arbeitshypothese des 3 s-Takts wußten, die Daten unabhängig voneinander analysiert haben. – Nichtrepetitives Verhalten mit höchstens zwei gleichen Bewegungen in Folge, z.B. bei Arbeiten oder beim sich Kratzen, vollzieht sich ebenfalls in Einheiten von 2-3 s; der Mittelwert liegt hier allerdings eher bei 2 s. Weshalb Wiederholungshandlungen im Gegensatz dazu durchschnittlich etwas länger dauern, ist noch unklar. Vielleicht können sie die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses effektiver ausnützen, während es bei nichtrepetitiven Bewegungen schneller ausgeschöpft wird. – Mit einiger Aufmerksamkeit wird man immer wieder neue Beispiele für 3 s-Takte entdecken: von der Dauer typischer Filmszenen über "Achtung–Fertig–Los" beim Sport und das "Rot–Gelb–Grün" der Ampeln bis zur Zeitspanne, die zwischen der Aktivierung und Explosion einer Handgranate vergeht.

Zeit und Gehirn

3Wo tickt die Stoppuhr im Gehirn?

Daß Wirbeltiere Zeit abschätzen können, wurde schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannt. Damals stellte man fest, daß sie sehr genau wissen, wie groß die Zeitintervalle zwischen Belohnungen (Futter) nach der Ausführung bestimmter Aufgaben sind. Auch in der natürlichen Umgebung sind solche Abschätzungen wichtig. Tauben haben z.B. ein feines Gespür dafür, wann sie ihren Geschlechtspartner beim Ausbrüten der Eier ablösen müssen; wird die innere Uhr eines der Tiere verstellt, indem man es vorübergehend einer anderen Hell-Dunkel-Periode aussetzt, gerät das Paar aus dem Rhythmus. – In den 1980er Jahren wurde entdeckt, daß Substanzen, die den Dopamin-Spiegel verändern, den Zeitsinn von Tieren beschleunigen oder verlangsamen können. Nervenzellen mit diesem Überträgerstoff gibt es in der Substantia nigra, einem Teil der Basalganglien. Sie scheint wie eine Sanduhr zu funktionieren, wobei in dieser Metapher das Dopamin dem Sand entspricht: er "fällt" in das Putamen und das Caudatum, andere Teile der Basalganglien. Schädigungen dort oder in der Substantia nigra halten die Uhr an. Das beweisen Tierversuche mit Ratten, die nicht mehr in der Lage sind, die zuvor gelernte Dauer bestimmter Signale zu unterscheiden. Aber auch die Großhirnrinde, insbesondere der Frontallappen, spielt eine wichtige Rolle in der Zeitempfindung. Schließlich müssen die inneren Zeitskalen für die höheren Funktionen von Wahrnehmung, Gedächtnis und Bewegung nutzbar gemacht werden können. Mit dem Tractus corticostriatalis existiert auch eine wechselseitige Verbindung zwischen den Basalganglien und dem Stirnhirn. Wurde diese beschädigt, vermochten die Ratten nicht mehr auf zeitlich festgelegte Stimuli zu reagieren. – Die Ergebnisse lassen sich auf Menschen wohl weitgehend übertragen. Parkinson-Patienten (Parkinson-Krankheit) haben ihre Dopamin produzierenden Nervenzellen in der Substantia nigra größtenteils verloren. Dies führt nicht nur zu massiven Störungen der Bewegungsfähigkeit und -koordination, sondern auch das Abschätzen und Erinnern der Dauer unterschiedlich langer Reize ist beeinträchtigt. Nach der Gabe von L-Dopa, einer Dopamin-Vorstufe, gehen diese Defizite zurück. Zusätzliche Anhaltspunkte lieferte das bildgebende Verfahren der ereigniskorrelierten funktionellen Kernspinresonanztomographie (fMRI). Es zeigte sich, daß bei gesunden Personen, die bestimmte Intervall-Aufgaben zu lösen hatten, Frontallappen, Putamen und Caudatum sowie der Thalamus im Zwischenhirn besonders aktiv waren. In einer weiteren fMRI-Studie wurden Versuchspersonen im Abstand von 1,2 s zwei 50 ms lange Töne vorgespielt. Nach einer Pause von 1 s folgte ein zweites Tonpaar. Die Versuchspersonen sollten abschätzen, ob der Abstand zwischen den Tönen des zweiten Paars kürzer oder länger war als beim ersten. In einem Kontrollexperiment mußten die Versuchspersonen auf die Töne oder deren Tonhöhe achten, nicht aber auf ihren zeitlichen Abstand. Dann wurden die Hirnaktivitäten bei den jeweiligen Tests verglichen. Ergebnis: Bei der Abschätzung der temporalen Unterschiede spielen der rechte untere Scheitellappen sowie die Basalganglien eine entscheidende Rolle und nicht, wie bislang vermutet, das Kleinhirn. Dieses wird erst später aktiv und hat wohl eine andere Funktion. Auch der dorsolaterale Präfrontalcortex wird beidseitig erst spät aktiviert. Die Aktivität des rechten Scheitellappens und des beidseitig ebenfalls früh aktiven prämotorischen Cortex dürfte mit Aufmerksamkeits- und Kurzzeitgedächtnis-Leistungen zusammenhängen. Diese Befunde passen gut zu der Erkenntnis, daß bei Schlaganfall-Patienten mit einer Schädigung im rechten, nicht aber im linken Scheitellappen die Zeitwahrnehmung beeinträchtigt ist. Auch bei Parkinson-Kranken sowie Patienten mit Chorea Huntington und dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist der Zeitsinn gestört. Dies steht im Einklang mit der gemessenen Beteiligung der Basalganglien, die bei diesen Patienten beeinträchtigt sind.

Zeit und Gehirn

4 Biologische Uhren: