Analogieexperimente: Große Physik ganz klein

Ob detailgetreu nachgebildete Modelleisenbahnen, flugfähige Minihelikopter oder handgroße Dampfmaschinen, die sich fauchend in Gang setzen lassen: Immer wieder machen sich Tüftler ans Werk, um liebevoll Miniaturen technischer Gerätschaften zu konstruieren. Diese sollen möglichst genau so funktionieren wie ihre großen Vorbilder, damit wir sie im Kleinen besser begreifen, verstehen und bestaunen können. Derselbe Tüftlergeist ist aber nicht nur in Kellern, Schuppen und auf Dachböden lebendig, sondern auch in physikalischen Laboren. Denn vieles, was Forscher gern untersuchen würden, liegt außerhalb ihrer Möglichkeiten: Weder können sie den Urknall erneut in Gang setzen noch nach Belieben mit energiereichen Elementarpartikeln herumspielen oder gar ein Schwarzes Loch aus der Nähe erkunden.

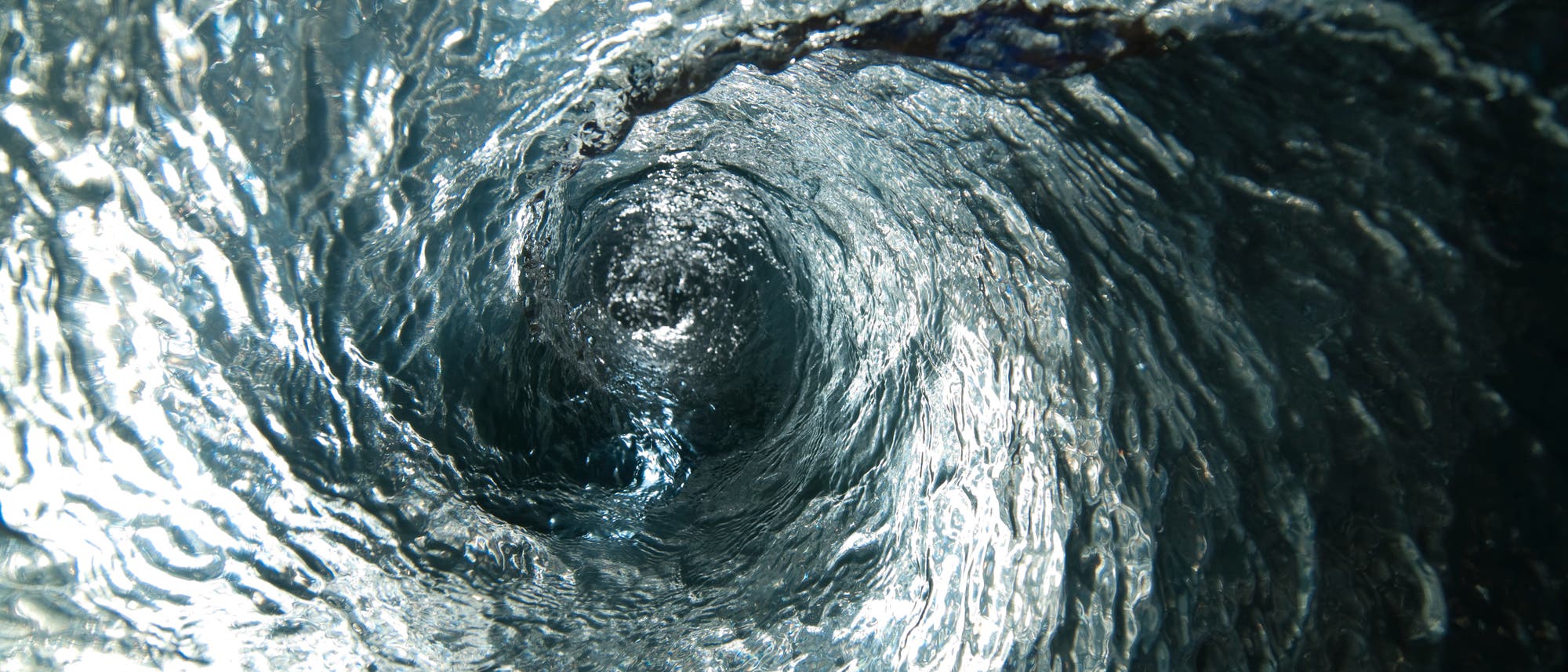

Und doch finden sich überall auf der Welt Versuchsanordnungen, die genau das ermöglichen sollen. Die Wissenschaftler verzichten dabei zwar auf "echte" Schwarze Löcher und auf das "echte" Higgs-Boson, versuchen aber, diese Objekte auf dem Labortisch möglichst genau nachzuahmen, indem sie etwa den Rand Schwarzer Löcher mit Wasserwellen nachbilden und das Higgs-Teilchen bei Experimenten mit flüssigem Helium. Kurz: Sie schaffen Analogien physikalischer Systeme, die idealerweise genau so oder zumindest fast so wie das Original funktionieren. Auf diese Weise hoffen die Forscher, trotz mancher praktischer und finanzieller Grenzen der experimentellen Physik neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Idee, physikalische Phänomene zu untersuchen, ohne dass man sie tatsächlich beobachtet, ist nicht neu. Schon den Griechen der Antike dienten Gedankenexperimente dazu, die – bisweilen absurden – Konsequenzen ihrer Theorien zu prüfen, und sie erfüllen ihren Zweck auch noch in Zeiten der Relativitäts- und Quantentheorie. In den letzten Jahrzehnten haben leistungsstarke Computer zudem Möglichkeiten eröffnet, physikalische Prozesse durch umfangreiche Berechnungen zu simulieren. Das reine Rechnen stößt allerdings auf Grenzen: "Es sind noch immer viele Fragen offen, die wir an die von uns untersuchten Systeme stellen – wir können mit Software eben nur das nachbilden, was wir bereits über die Systeme wissen", sagt Daniele Faccio von der Heriot-Watt University im schottischen Edinburgh. ...

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen