Festkörperphysik: Wie funktionieren Hochtemperatur-Supraleiter?

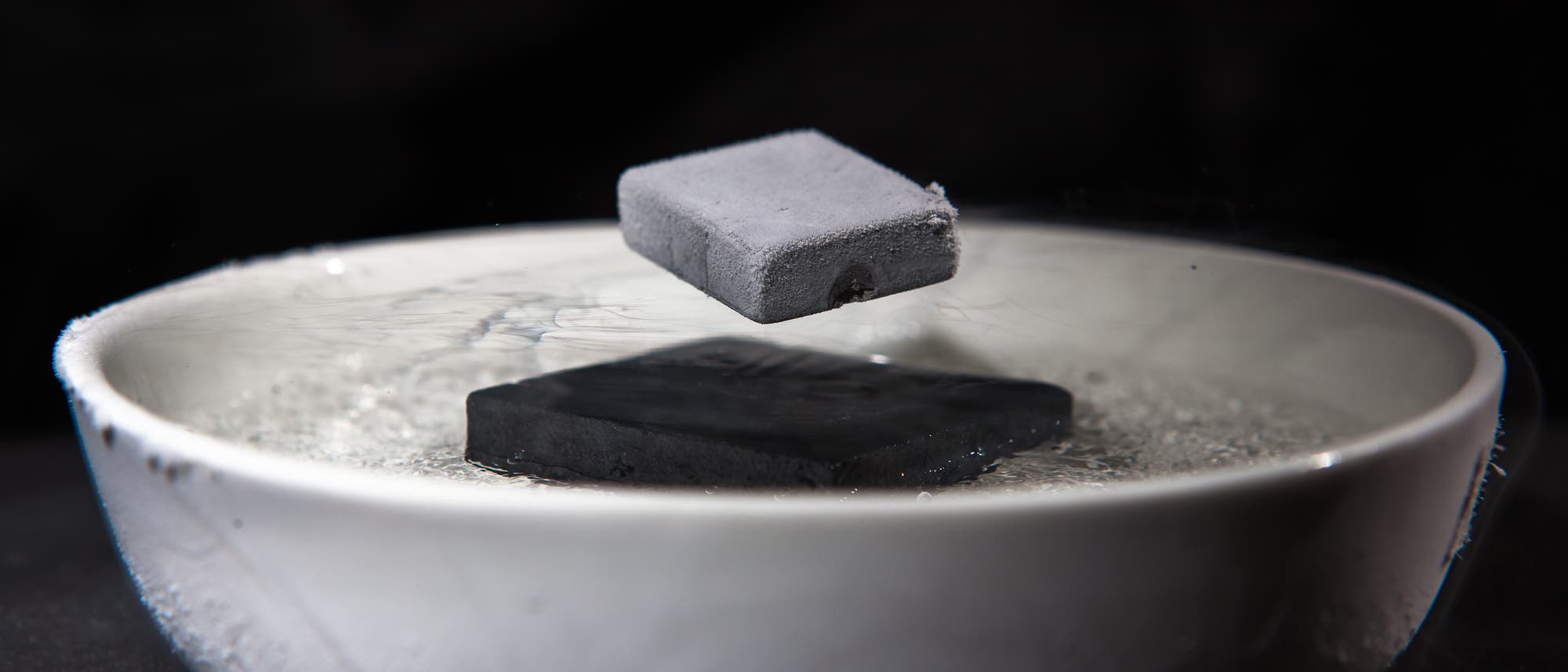

Der völlige Verlust des elektrischen Widerstands scheint auch bei hohen Temperaturen nach einem bereits bekannten Prinzip zu funktionieren. Das legen verräterische Magnetwirbel in einem Cuprat nahe – einem keramischen supraleitenden Material auf Kupferbasis. Bisher haben die meisten Fachleute angenommen, solche Verbindungen, die bereits bei Temperaturen über 100 Kelvin supraleitend werden, ließen sich nicht mit dem "Bardeen-Cooper-Schrieffer-Mechanismus" (BCS) beschreiben. Die BCS-Theorie erklärt das Phänomen der Supraleiter, gilt ursprünglich jedoch nur für konventionelle Vertreter ihrer Art: Metalle bei extrem niedrigen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt.

Dem widerspricht nun eine Arbeitsgruppe um Christoph Renner von der Universität Genf. Danach zeigen auch die Hochtemperatur-Supraleiter ein entscheidendes, von der BCS-Theorie gefordertes Merkmal: Bei der Wechselwirkung mit Magnetfeldern erzeugen die Feldlinien im Supraleiter eng umgrenzte, nicht supraleitende Bereiche mit einer speziellen elektronischen Struktur. In den Cupraten waren diese charakteristischen Zustände bisher nicht aufzuspüren. Das galt als deutliches Zeichen dafür, dass solche Stoffe ihre außergewöhnliche Leitfähigkeit auf anderem Weg erhalten. Welcher das sein sollte, blieb aber unklar ...

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben