April 1997: Wie und warum Bakterien kommunizieren

Den 4. Juni am Morgen erblickte ich eine Fülle von lebenden Kreaturen; und am Nachmittag desselben Tages, als ich wieder nachschaute, fand ich davon massenhaft in einem einzigen Wassertropfen... Sie wirkten durch das Mikroskop so wie gemeine Sandkörner mit unbewaffnetem Auge.

Diese Mitteilung aus dem Jahre 1676 dokumentiert wahrscheinlich eine der ersten Beobachtungen von Bakterien. Der niederländische Naturforscher Antonie van Leeuwenhoek (1632 bis 1723), von dem sie stammt, hatte die winzigen Lebewesen mit einem seiner selbstkonstruierten Mikroskope entdeckt, die nur eine einzige Linse hatten, aber eine fast 300fache Vergrößerung erlaubten.

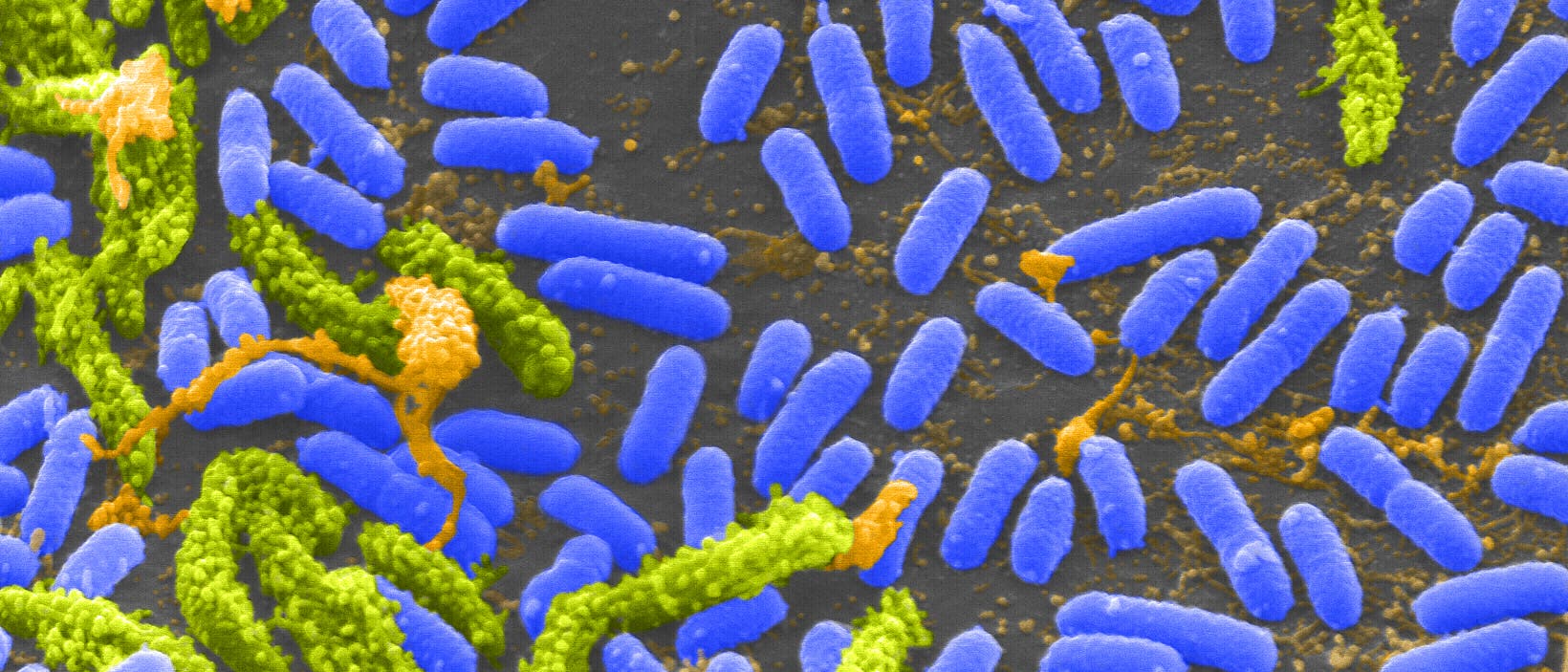

Er konnte Bakterien, die gewöhnlich bloß etwa ein bis zehn Mikrometer (tausendstel Millimeter) messen, freilich nur andeutungsweise ausmachen. Erst spätere, wesentlich stärker vergrößernde optische Geräte und vor allem das Elektronenmikroskop haben ihre Besonderheiten enthüllt. Bakterien zählen zu den ältesten, einfachsten und individuenreichsten Organismen. Grob gesehen, bestehen sie aus kaum mehr als einer meist starren Hülle, angefüllt mit Flüssigkeit, dem Cytoplasma, und Erbmasse aus DNA. Somit haben sie nicht die komplexe Architektur von höheren Zellen: das innere Stützgerüst, eigene Organellen für bestimmte Stoffwechselfunktionen (wie Mitochondrien, welche Energie bereitstellen) oder den abgegrenzten Zellkern mit den Chromosomen.

Desungeachtet manipulieren Bakterien ihre Umgebung in ausgefeiltester und äußerst vielfältiger Weise. Die Palette ihrer diversen Manöver und Tricks wird nirgends deutlicher, als wenn sie mit ihresgleichen und mit höheren Organismen kommunizieren. Dann tauschen sie chemische Signale aus, was sich auf das Verhalten der Beteiligten manchmal nur mäßig, mitunter aber höchst beachtlich auswirkt.

Schon lange ist bekannt, dass Bakterien in Kolonien wachsen (Spektrum der Wissenschaft, August 1988, Seite 52). Allerdings hielt man diese früher meistens für Anhäufungen von Einzelkämpfern, also von wenig mitteilsamen individuellen Zellen, die sich nur um sich selbst kümmern.

Dies sieht man heute völlig anders. Wahrscheinlich nämlich stehen die meisten, wenn nicht alle Arten mit ihren Nachbarn, ob nun anderen Bakterien oder sogar anderen Zelltypen, über Botenstoffe in kommunikativem Austausch. Dafür möchten wir einige der bestuntersuchten und faszinierendsten Beispiele vorstellen.

Licht durch Konzentration

Marine Leuchtbakterien haben die Forscher auf die erste Spur gebracht. Im Jahre 1970 bemerkten Kenneth H. Nealson und John Woodland Hastings von der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts), dass diese Mikroben, deren Glimmen man im Dunkeln sieht, in Laborkulturen durchaus nicht immer gleich viel Licht abgeben und dass sie dazu überhaupt erst bei hoher Bevölkerungsdichte bereit sind.

Die Lichtemission, soviel war bekannt, beruht auf chemischen Reaktionen in den Zellen, wobei Luciferase als Katalysator wirkt. Wer aber kontrollierte letztlich dieses Enzym? War es möglich, dass erst eine molekulare Botschaft zwischen Zellen das Verhalten zustande brachte? Nealson und Hastings überlegten sich, dass ein solcher postulierter Signalstoff vielleicht die Synthese sowohl von Luciferase als auch der übrigen an der Lichterzeugung beteiligten Proteine veranlaßte.

Anfangs erregten sie damit bei ihren Fachkollegen Skepsis. Doch dann stellte sich heraus, dass die Leuchtbakterien tatsächlich einen Signalstoff abgeben, der durch das umgebende Medium zur nächsten Zelle wandert; dort eingedrungen, aktiviert es ein Protein namens LuxR. Dieses wiederum kann das Ablesen der zur Lichtproduktion nötigen Proteingene anregen. Bei geringer Konzentration an Signalstoff im Medium geschieht zunächst nichts. Der Prozeß kommt erst bei einem bestimmten Schwellenwert in Gang, also folglich bei einer bestimmten Dichte der Zellen. Auch dann muß er sich erst aufschaukeln, denn noch bleiben die Zellen dunkel: Im Zuge der Synthese entsteht auch neuer Signalstoff – der Kreislauf verstärkt sich, bis es für eine Lichtemission genügt. Was haben die Leuchtbakterien davon? Eine Erklärung könnte sein, dass eben diese Geschöpfe gewissermaßen als Glühbirnen der Leuchtorgane bestimmter Meeresfische und Kopffüßer (Tintenfische) fungieren – und hiervon auch selbst profitieren.

Der nachtaktive Tintenfisch Euprymna scolopes zum Beispiel beherbergt in seinem Leuchtorgan speziell das Bakterium Vibrio fischeri. Im freien Wasser ist dessen Bestand viel zu dünn, als dass eine Lichtproduktion ausgelöst würde. Doch im Tintenfisch wachsen in speziellen Geweben am Tintenbeutel sehr dicht gepackte, riesige Populationen, so dass der Signalstoff sich dort stark anreichert und die Bakterien in höchster Intensität aufleuchten. br>

Für den Tintenfisch ist dies ein Schutz, denn von unten ähnelt das bläuliche Licht Mondschein. Er kann damit also seinen eigenen Schatten gegen den hellen Nachthimmel vor Räubern tarnen. Umgekehrt ist auch das Bakterium Nutznießer: Es bekommt Nahrung und einen sicheren Unterschlupf als Gegenleistung. Solange es frei im Wasser lebt, hätte es wohl nichts vom Leuchten – das wäre Verschwendung; doch wenn es sich in einem eingegrenzten Raum mit anderen befindet, was ihm die Konzentration an Signalstoff verrät, wird dieses energieaufwendige Verhalten höchstwahrscheinlich reich entschädigt.

Der Signalstoff (von Nealson und Hastings Autoinduktor genannt) gehört übrigens zur Familie der Homoserin-Lactone, kleinen Molekülen, die sich von der Aminosäure Methionin ableiten. Vielerlei Bakterien benutzen sie und strukturell verwandte Substanzen zum Feststellen der Zelldichte. Nicht immer ist es allerdings ersichtlich wie bei V. fischeri, warum genau die Mikroben solch ein Koloniegehabe aufweisen. Zumindest aber wird so oft das Verhalten einer Population als Ganzes in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Gemeinschaftsunternehmen Fruchtkörperbildung

Im eben geschilderten Beispiel bewirkt der Signalaustausch keine krasse Veränderung der einzelnen Bakterienzellen, weder in der äußeren Form noch grundsätzlich in den möglichen Verhaltenserscheinungen. Bei den Myxobakterien ist dies ganz anders.

Die Vertreter dieser erstaunlichen, weltweit verbreiteten Gruppe sind bewegliche Stäbchen, die normalerweise für sich im Boden leben. Werden jedoch Wasser oder Nährstoffe knapp, dann schließen sich Angehörige gleicher Art zu Tausenden zusammen. Dabei bilden sich aufrechte sogenannte Fruchtkörper, die schon mit bloßem Auge, als leuchtend gelbe, rote oder grüne Sprenkel auf verrottendem Pflanzenmaterial oder Baumrinde sichtbar sind. Manche der Gebilde aus Zellen und abgesondertem Schleim (griechisch myxa) sind so komplex, dass man die Myxobakterien früher den evolutiv höherstehenden Pilzen zurechnete.

Diese Fruchtkörper dienen dazu, widrige Zeiten zu überstehen. Einige von den zuvor agilen Bakterien werden nun zu widerstandsfähigen Sporen, ruhenden Dauerzellen mit dicker Wand. Die Sporenpakete werden zudem leicht durch Wind, Wasser oder auch Tiere an günstigere Orte verbreitet, wo die Zellen neu auskeimen können. Fast unglaublich erscheint, dass in einem solchen vielzelligen Pseudoorganismus nicht alle Zellen gleichwertig sind. Der größere Teil nämlich opfert sich offensichtlich für jene, die zu Sporen werden und damit eine besondere Überlebenschance erhalten.

An einer faszinierenden Art – Myxococcus xanthus – wurde in den letzten zehn Jahren einiges von den verwickelten Signalvorgängen bei der Fruchtkörperbildung aufgeklärt. Muß dieses Bakterium darben, dann dauert es rund vier Stunden, bis die stäbchenförmigen Zellen von verschiedenen Seiten zu Sammelpunkten zusammenzukriechen beginnen. Es sind jeweils um die 100000 von ihnen, die sich an diesen Stellen als goldgelbes Knöpfchen (griechisch xanthos gleich gelb) von bis zu einem Zehntel Millimeter Höhe formieren, was etwa der Dicke eines Haares entspricht und mit bloßem Auge erkennbar ist. Nach rund 20 Stunden Hungern ist ein Teil der Zellen in ihm dabei, sich zu Sporen umzuwandeln, und nach etwa 24 Stunden ist der Fruchtkörper in seiner Grundstruktur fertig.

Zu den bestuntersuchten beteiligten Botenstoffen gehören Faktor A und C: Der eine ist nötig, damit die Zellen sich punktuell zusammenscharen, der andere hilft ihnen, eine möglichst kompakte Packung zu erreichen und die Sporenbildung einzuleiten.

Faktor A dient (wie der erwähnte Signalstoff der Leuchtbakterien und die anderen Homoserin-Lactone) zur Feststellung der Zelldichte. Auch er wird nach außen abgegeben, und erst eine bestimmte Konzentration bewirkt, dass die Bakterien sich sammeln. Man darf sich den Faktor als eine Art Notsignal darbender Zellen vorstellen. Solange in der Umgebung nur einzelne ihre bedrohliche Situation kundtun, seine Gesamtkonzentration somit insgesamt gering ist, bedeutet dies wohl für die Gemeinschaft, dass die Zellen in dieser Umgebung im großen und ganzen noch auf sich selbst gestellt gedeihen können. Kommt das SOS aber von vielen Zellen, so dass die Signaldichte hoch wird, bedeutet das Lebensgefahr praktisch für alle, und die Bildung eines Fruchtkörpers wird eingeleitet. Zugunsten dieser Vorstellung spricht, dass mindestens so viele Zellen den Faktor A sezernieren müssen, wie zum Aufbau eines vollständigen sporentragenden Fruchtkörpers nötig sind, also rund 100000.

Der Faktor C, ein kleines Protein, kommt erst etwas später ins Spiel, nachdem die bedrohliche Situation bereits erkannt ist und die Zellen schon dabei sind, sich zusammenzuscharen. Dieser Botenstoff wird allerdings an der Oberfläche des Erzeugers verankert. Somit können die Zellen das Signal nur durch Körperkontakt weitergeben, und interessanterweise müssen sie dazu in der sich formenden Knospe umherwandern. Tatsächlich hatte man früher schon das lebhafte Gewusel in den Zellansammlungen beobachtet, es sich jedoch lange nicht erklären können. Die Stanforder Arbeitsgruppe um einen von uns (Kaiser) war an der Lösung des Rätsels beteiligt.

Im Grunde erklärt sich das Phänomen recht einfach aus dem erforderlichen Transport von Sporen zu einem günstigeren Ort. Die besten Chancen dafür und zur Etablierung einer gut gedeihenden Kolonie haben dichtgepackte, sporenreiche Fruchtkörper, was sich aber nur erzielen läßt, wenn die stäbchenförmigen Zellen sich regelrecht aneinanderlegen, Seite an Seite und Spitze an Spitze. Faktor C informiert sie über die Güte der Packung. Stoßen sie rundum auf das Signal, heißt dies, dass es enger kaum noch geht. Daraufhin wird die Bewegung eingestellt und der Genapparat für die Sporenentwicklung aktiviert. Ein starkes C-Signal kündet mithin von hoher Zelldichte und von einem ordnungsgemäßen Abschluß der ersten Schritte einer Fruchtkörperbildung.

Luftgeflechte

Einen intensiven Signalaustausch gibt es auch bei einer anderen Familie von Bodenbakterien, den Streptomyceten (die zur Gruppe mit der eigentlich unpassenden Bezeichnung Strahlenpilze zählen; Pilze sind an sich höhere Organismen). Diese weit verbreiteten, sehr häufigen Mikroben liefern einen Großteil der heute bekannten Antibiotika (so Actino-, Tetra-, Aureo- und Erythromycine, Chloramphenicol oder das gegen Tuberkulose eingesetzte Streptomycin), und sie bilden Substanzen wie FK 506, die man zur Unterdrückung der Immunabwehr nach Organtransplantationen verwendet. Auch Mittel zur Milben- und Insektenbekämpfung sowie zum Pflanzenschutz stammen aus dieser Quelle. Und Naturliebhaber verdanken hauptsächlich ihnen den typisch erdigen Geruch im Wald und bei der Gartenarbeit.

Streptomyceten-Kolonien wachsen – ähnlich Pilzgeflechten – als vielzellige Gebilde aus fadenartig langgestreckten, teils verästelten Zellen. Die fädigen und verzweigten Strukturen heißen Hyphen, deren Geflecht Mycel; teils durchdringt es den Boden, teils ragt es heraus. Diese Organismen ernähren sich überwiegend von zersetzendem pflanzlichen Material, in das sie einwachsen; wenn das knapp wird, bilden auch sie gemeinschaftlich Sporen. In ihrem Fall allerdings ist das Luftmycel dafür zuständig.

In einer Kulturschale kann man gut beobachten, wie es sich formt. Zunächst erheben sich aus der Kolonie zahlreiche Hyphen-Fädchen, was aussieht wie ein weißpelziger Belag. (Oberflächlich könnte man den Flaum mit Schimmelpilzen verwechseln.) Es sind die Auswüchse vieler langgestreckter Zellen, die im Substrat liegen. In den nächsten Tagen schnüren die Lufthyphen sich im oberen Bereich vielfach wie zu Perlen ein, wobei an den Enden lange Ketten mit derbhülligen Sporen entstehen. Nicht selten pigmentieren sie sich noch, wenn sie reifen, und geben der Kolonie so eine typische Färbung.

Aus vielen Forschungsbefunden darf man folgern, dass auch diese Mikrobenkolonien chemische Signale verwenden, um Lufthyphen auszubilden. Eine der bestuntersuchten in Frage kommenden Substanzen ähnelt wiederum Homoserin-Lactonen. Vermutlich fördert es die Bildung, wenn genügend viele Mitglieder Nahrungsmangel signalisieren.

Als kooperativer Akt der Hyphen-Gemeinschaft ist ebenfalls die Abgabe von SapB einzustufen; das kleine Protein reichert sich im Umfeld der Zellen in beträchtlicher Menge an. Wie Joanne Willey von der Harvard-Universität 1990 entdeckte, ist es offenbar direkt am Entstehen von Lufthyphen beteiligt, denn es liegt als Schicht über der Kolonie und erleichtert es möglicherweise den oberen Zellfäden, die Oberflächenspannung zu überwinden und sich hochzurecken. Wie es aussieht, ist das Aufrichten von Hyphen bei Streptomyceten ein Gemeinschaftswerk, bei dem sich Zellen durch Austausch und Anreicherung von Signalstoffen in ihren Aktivitäten aufeinander abstimmen.

Konversation mit Wurzeln

Nicht nur mit ihresgleichen, auch mit Organismen, die höher auf der Evolutionsleiter stehen, kommunizieren Bakterien bisweilen in ausgeklügelter Weise. Wiederum ist das Leuchtbakterium V. fischeri ein gutes Beispiel. Ohne seine Gegenwart reift das Leuchtorgan seines Wirtes erst gar nicht heran. Wächst ein solcher Tintenfisch in steril gehaltenem Meerwasser auf, bleiben die Taschen, aus denen sich das Organ formt, kümmerlich klein. Offenbar fehlt der Anreiz durch eine bakterielle Substanz; allerdings wurde sie noch nicht isoliert.

Weit mehr hat man bereits über die enge Partnerschaft zwischen bestimmten stickstoffbindenden Bakterien und Pflanzen aus der Gruppe der Hülsenfrüchtler – wie Erbsen, Bohnen oder Klee – in Erfahrung gebracht. Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil in Biomolekülen wie Proteinen oder der Erbsubstanz DNA und somit für jegliche Lebensformen, ob Pflanzen, Tiere oder Mikroben, unverzichtbar. Die Luft enthält davon mit 78 Volumenprozent zwar mehr als genug, doch so können nur wenige Organismen etwas damit anfangen. Pflanzen müssen ihn vielmehr in einer für sie verwertbaren Form aufnehmen und Tiere ihn sich dann über die Nahrungskette zuführen. Den molekularen Luftstickstoff, bei dem jeweils zwei Atome sehr fest aneinander gebunden sind, aufzubrechen und in Zellsubstanz einzubauen erfordert viel Energie und eine besondere Enzymausstattung. Darüber aber verfügen nur einige spezialisierte Bakterien, die den essentiellen Baustoff immer neu fixieren, wie man sagt. Ohne sie wären die Lebensprozesse wohl schon früh in der Evolution zum Erliegen gekommen.

Andere Mikroorganismen setzen gebundenen Stickstoff wieder in die Atmosphäre frei, wenn sie totes Tier- und Pflanzenmaterial abbauen. Damit schließt sich der Kreislauf des Stickstoffs in der Natur. Zwar hilft der Mensch inzwischen bei der Bodenfruchtbarkeit mit Kunstdünger nach, doch nach wie vor haben die bakteriellen Stickstoff-Fixierer den bei weitem größten Anteil am Nachschub für Pflanzen verwertbarer Verbindungen.

Die weltweit wichtigsten Vertreter sind die sogenannten Knöllchenbakterien in speziellen Zellwucherungen – den Wurzelknöllchen – von Hülsenfrüchtlern (Leguminosen). Wirt und Gast leben in Symbiose, in einer Partnerschaft zum beiderseitigen Nutzen: Der Gast – überwiegend Bakterien der Gattung Rhizobium – liefert den Stickstoff in Form von leicht verwertbaren Ammonium-Ionen, der pflanzliche Wirt Nahrung hauptsächlich in Form von Kohlenhydraten.

Solange Rhizobium (griechisch rhiza heißt Wurzel) frei im Boden lebt, vermag es molekularen Stickstoff noch nicht einzufangen. Dies ist ihm erst als Bakteroid möglich, nachdem es sich in Wurzelknöllchen der Pflanzen angesiedelt und ein anderes Aussehen angenommen hat. Bis dahin müssen Wirt und Eindringling eine Reihe von Signalen austauschen, damit Kontakt und Aufnahme überhaupt zustande kommen und die Umbildungen erfolgen.

Zuerst bereitet die Pflanze den Bakterien sozusagen das Bett: Die Wurzelzellen beginnen zu wuchern, wenn beide voneinander Kenntnis genommen haben. Wie Sharon R. Long und ihre Kollegen von der Stanford-Universität bereits in den achtziger Jahren herausfanden, geben die Wurzelzellen ein Flavonoid ab, welches die noch freien Bakterien offenbar aufnehmen.

Es veranlaßt in den Mikroben ein Protein, bestimmte Knöllchenbildungsgene (oder Nodulationsgene – nach lateinisch nodus für Knoten) anzuschalten. Andere Forscher haben hierzu weitere Einzelheiten geklärt. So weiß man nun, dass einige der bakteriellen Knöllchenbildungsgene für Enzyme codieren, die einen sogenannten Nod-Faktor fabrizieren. Es handelt sich bei ihm um ein mit Fettsäuren gekoppeltes Chitin-Oligosaccharid, also um ein Molekül mit Zuckerketten. Es wirkt auf den Wirt zurück und löst im Wurzelgewebe Zellteilungen für das Wachstum der Knöllchen aus .

Meistens erfolgt die Infektion der Hülsenfrüchtler an den feinen Wurzelhärchen. Sobald die Bakterien damit in Kontakt kommen, regen sie die Bildung eines sogenannten Infektionsschlauchs an. Über ihn dringen sie mit Hilfe spezieller Kohlenhydrate auf ihrer Oberfläche tief in die Knöllchen ein, wo sie die Zellen der Pflanze besiedeln. Schließlich, nachdem sie sich noch vermehrt haben, wandeln sie sich in die großen, unförmigen Bakteroide um, die Stickstoff fixieren.

Auch bei diesem Schritt wäre es keine Überraschung, wenn die Wurzelknöllchen ihrerseits den Bakterien erst das Signal zur Umgestaltung gäben – dies bleibt jedoch noch zu entdecken. In jedem Falle ist diese Symbiose ein hervorragendes Beispiel dafür, wie durch wechselseitigen Signalaustausch Schritt für Schritt die strukturellen und funktionellen Veränderungen gesteuert werden, die ein für beide Seiten fruchtbares Zusammenwirken zwischen Bakterien und Zellen eines komplexen Organismus ermöglichen.

Kontakt mit Schadensfolge

Doch nicht immer dient es dem Wohle des Wirtes, wenn Bakterien das Verhalten seiner Zellen mittels molekularer Signale beeinflussen. Man denke nur an Krankheitserreger, die sich im Körper breit machen, indem sie Abwehrmechanismen beeinträchtigen oder gar lahmlegen. Eine besonders heimtückische Strategie hat der Pesterreger Yersinia pestis, der, ursprünglich wohl aus Zentralasien stammend, im 14. Jahrhundert ein Viertel der Bevölkerung Europas dahinraffte (Spektrum der Wissenschaft, April 1988, Seite 114).

Heute sind Infektionen damit selten, treten aber in einigen Gegenden der Welt noch gelegentlich auf – in bestimmten Fällen sterben die Menschen ohne Behandlung binnen Tagen. Der Pesterreger, der insbesondere durch Rattenflöhe übertragen wird, befällt Lymphgewebe, also gerade für die Abwehr sehr wichtige Strukturen. Er untergräbt die Mobilmachung von Lymphocyten, Immunzellen, die gezielt Erreger und befallene Zellen bekämpfen können. Ein wichtiges Glied dabei sind die Makrophagen; diese Freßzellen verleiben sich pathogene Bakterien ein, zerlegen sie und präsentieren die Bruchstücke den Lymphocyten zwecks Aktivierung. Dies verhindert Yersinia pestis: Sie entzieht sich nämlich der Verdauung durch Makrophagen mit Proteinen, die diese Immunzellen kampfunfähig machen. Manche davon schädigen die Makrophagen direkt, andere beeinträchtigen chemische Signalketten im Inneren, stören somit das innere Kommunikationsnetzwerk, über das wichtige Befehle etwa zwischen Zellkern und Zelläußerem weitergegeben und Stoffwechselvorgänge im Innern reguliert werden.

Eines der Yersinia-Proteine, YopH, gehört zu einer Klasse von Enzymen, die von Proteinen in solchen Signalketten Phosphatgruppen abspalten, wie Jack E. Dixon während seiner Tätigkeit an der Purdue-Universität in West Lafayette (Indiana) herausfand. Das An- und Abkoppeln solcher Gruppen ist ein wichtiger Regelmechanismus: Typischerweise werden phosphorylierte Proteine durch die Abspaltung regelrecht ausgeschaltet (siehe Spektrum der Wissenschaft, Dezember 1992, Seite 18). Ein Makrophag, bei dem auf diese Weise entscheidende Signalwege unterbrochen sind, kann nicht mehr angemessen auf den Erreger reagieren.

Gewisse andere Yersinia-Arten, die ebenfalls gefährliche Krankheiten auslösen, machen sich zudem Signalketten in weiteren Zellsorten für ihre Zwecke zunutze. Zum Beispiel müssen Arten, die Lymphknoten im Darmbereich befallen, zuvor Zellen der Darmwand passieren. Oft schalten sie Signalketten in diesen Zellen an, die daraufhin die Erreger vereinnahmen (als wären es aufzunehmende Nährstoffe). Ein Schlüssel hierfür ist wohl das Protein Invasin auf der Oberfläche der Bakterien: Es legt sich an einen Rezeptor auf den Wirtszellen und regt damit möglicherweise den Verschlingvorgang an.

Dass es für den ersten Schritt verantwortlich sein könnte, legt ein elegantes Experiment von Ralph Isberg von der Medizinischen Fakultät der Tufts-Universität in Medford (Massachusetts) nahe: Das Darmbakterium Escherichia coli – gewöhnlich harmlos, mitunter aber lebensgefährlich – dringt in Kultur normalerweise nicht in Säugerzellen ein, doch dies ändert sich, wenn es mit der Fähigkeit ausgestattet wird, Yersinia-Invasin zu erzeugen. Somit dürfte Invasin eines der Hilfsmittel dieser Arten sein, um hinderliche Zellschichten zu passieren.

Die diversen Signalstoffe von Bakterien gehören zur großen Gruppe der sogenannten sekundären Stoffwechselprodukte, die, anders als die primären Metaboliten – wie Glucose, Aminosäuren oder Vitamine –, nicht zum Aufrechterhalten des Grundstoffwechsels gebraucht werden. Warum sie dennoch in so großer Vielfalt vorkommen, ist nicht leicht zu verstehen.

Noch am besten läßt sich das bei den zahlreichen Substanzen einsehen, mit denen verschiedene Mikroorganismen gegeneinander vorgehen, um sich Konkurrenten vom Leib zu halten. Viele Antibiotika sind dieser Funktion zu verdanken. Doch manche Sekundärprodukte werden gewöhnlich in so geringer Menge hergestellt, dass sie wohl kaum als wirksame Waffe gegen andere Zellen dienen dürften. Deswegen scheint uns naheliegender zu sein, dass viele davon eher für kommunikative Zwecke da sind. Die offensichtliche Notwendigkeit, ganz verschiedenartige chemische Botschaften austauschen zu können, mag durchaus eine Erklärung sein, warum Bakterien sich über Äonen mit der Herstellung scheinbar unnützer Luxusprodukte belastet haben (siehe »Die Evolution des Lebens«, von Stephan J. Gould, Spektrum der Wissenschaft, Spezial 3, 1994, Seite 52).

Interessanterweise können einige sekundäre Metaboliten offenbar eine Doppelfunktion haben: Massiert sind sie tödliches Geschütz, in geringer Menge dagegen Botenstoff. Hinweise darauf fanden beispielsweise Julien Davies und Charles J. Thompson, als sie am Pasteur-Institut in Paris arbeiteten. Sie beobachteten, dass gewisse von Bakterien freigesetzte Antibiotika in Konzentrationen, die das Wachstum fremder Konkurrenten nicht hemmen würden, bei Zellen des eigenen Typs die Genaktivität anregt. Noch manch andere Überraschung dürfte in dieser Hinsicht zu erwarten sein, und nicht nur aus dem Arsenal von antibiotischen Substanzen.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben