Astronomie: Abschied von der habitablen Zone

Für Astronomen war es lange eine Art Dogma: Leben kann nur auf Welten gedeihen, die ihrem Stern nicht zu nah und nicht zu fern sind. Lediglich in dieser "habitablen Zone" kann Wasser fließen, das als Voraussetzung für Leben gilt. Ist ein Planet weiter von seiner Sonne entfernt, gefriert es zu dicken Gletschern. Ist er näher dran, vergehen etwaige Mikroorganismen in sengender Hitze. Nur wenn eine Welt Milliarden von Jahren in der habitablen Zone bleibt, hat Leben eine Chance, so lautete die Annahme der Forscher. Mittlerweile gilt sie als überholt: Die Vielfalt tausender neu entdeckter Exoplaneten und Funde in unserem Sonnensystem sprechen eher dafür, dass es weit mehr lebensfreundliche Nischen im Universum gibt als lange gedacht.

Die Geschichte der habitablen Zone begann mit einer sehr konservativen Auffassung von Leben: Im Jahr 1977 führte der US-Astronom Michael Hart Computersimulationen durch, die ihn zu einem pessimistischen Schluss verleiteten: Zwar schien es um viele Sterne einen lebensfreundlichen Bereich zu geben, doch der war ausgesprochen schmal. Erdähnliche Bedingungen könnten sich ausschließlich auf Planeten in diesem engen Band entwickeln, die bei einem sonnenähnlichen Stern ungefähr der Erdbahn entspricht. Jenseits dessen wartet der Tod, vermutete Hart.

Sogar in havarierten Kernreaktoren wachsen Pilze

Als seine Arbeit erschien, war das allerdings nicht viel mehr als ein Gedankenexperiment: Bis zur Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995 glaubten nur wenige Forscher, dass es überhaupt Welten im Orbit fremder Sterne gibt. So waren es zunächst Entdeckungen auf der Erde, die den schmalen Streifen der habitablen Zonen anwachsen ließen. Biologen fanden Mikroorganismen an vielen extremen Orten: in der Tiefsee in absoluter Dunkelheit, in heißen Quellen mit bis zu 122 Grad Celsius, hunderte Meter unter dem Gletschereis der Antarktis und kilometertief in der Erdkruste, wo viele Mikroben unter immensem Druck chemische Energie direkt aus dem Gestein gewinnen. Sogar im havarierten Kernreaktor von Tschernobyl sprießen Pilze.

Auch eine Einsicht der Geowissenschaften half dabei, die habitable Zone zu vergrößern. Demnach geriet das Erdklima im Lauf der Geschichte immer wieder in den Randbereich der Bewohnbarkeit, ging jedoch nie über ihn hinaus. Mal bedeckten gewaltige Gletscher die gesamte Oberfläche, mal führte ein Superkontinent nahe der Tropen eine globale Trockenzeit herbei. Aber das Leben überdauerte: Es hielt so lange aus, bis die Eispanzer schmolzen oder polwärts driftende Kontinente die Trockenheit beendeten.

Ein Planet kann sein Klima regulieren

Wissenschaftler erkannten, dass die Erde solchen Veränderungen über geologische Prozesse entgegenwirkt: Bei ausgeprägter Trockenheit führt in die Tiefe absinkendes Gestein Kohlendioxid aus der Atmosphäre ab, wodurch die Lufttemperaturen sinken. Während kalter Epochen setzt unser Planet hingegen CO2 über Vulkane frei – und taut die erstarrende Erde mittels des Treibhauseffekts wieder auf. Für Welten mit einer solchen klimaregulierenden Plattentektonik sollte dann auch die Breite der habitablen Zonen anwachsen, realisierten die Forscher. Der Geowissenschaftler James Kasting stellte hierzu im Jahr 1993 detaillierte Berechnungen an: Demnach reicht die habitable Zone in unserem Sonnensystem bis zur Marsumlaufbahn.

Dass unser roter Nachbar heute eine lebensfeindliche Wüstenwelt ist, erklären sich Forscher mit seiner vergleichsweise geringen Größe: Da der Mars weniger Masse als die Erde hat, konnte er nie ein globales Magnetfeld aufbauen. Dieses ist nötig, um den Sonnenwind daran zu hindern, die Luftmoleküle peu à peu ins All zu blasen. Der Mars verlor daher vor gut drei Milliarden Jahren große Teile seiner Atmosphäre. Und ohne diese Schutzhülle sank der Luftdruck so weit, dass Wasser an der Marsoberfläche entweder gefriert oder verdampft.

Mikroben könnten per Meteorit verreisen

Kastings habitable Zone galt lange als Goldstandard der Exoplaneten-Forschung. Mehrere Dutzend der fast 3500 Exoplaneten, die heute bekannt sind, umkreisen ihren Stern in dieser Region. Mit der Zeit machten Wissenschaftler jedoch Entdeckungen, die neue Spielräume für Leben eröffneten: Denn selbst wenn Planeten wie der Mars nur für wenige hundert Millionen Jahre lebensfreundlich sind, geht auf ihnen entstandenes Leben nicht zwangsläufig unter.

Organismen müssten nur bei einem Meteoriteneinschlag ins All geschleudert werden und relativ schnell wieder auf einem anderen Planeten landen. Demnach wäre selbst die heute völlig überhitzte Venus in Sachen Exobiologie kein hoffnungsloser Fall mehr, sondern käme sogar als Wiege des Lebens in Frage: In ihrer Jugendphase könnte sie flüssiges Wasser besessen haben und einfachen Organismen ein Zuhause geboten haben – die irgendwann bei einem Meteoriteneinschlag ins All geschleudert worden sein könnten.

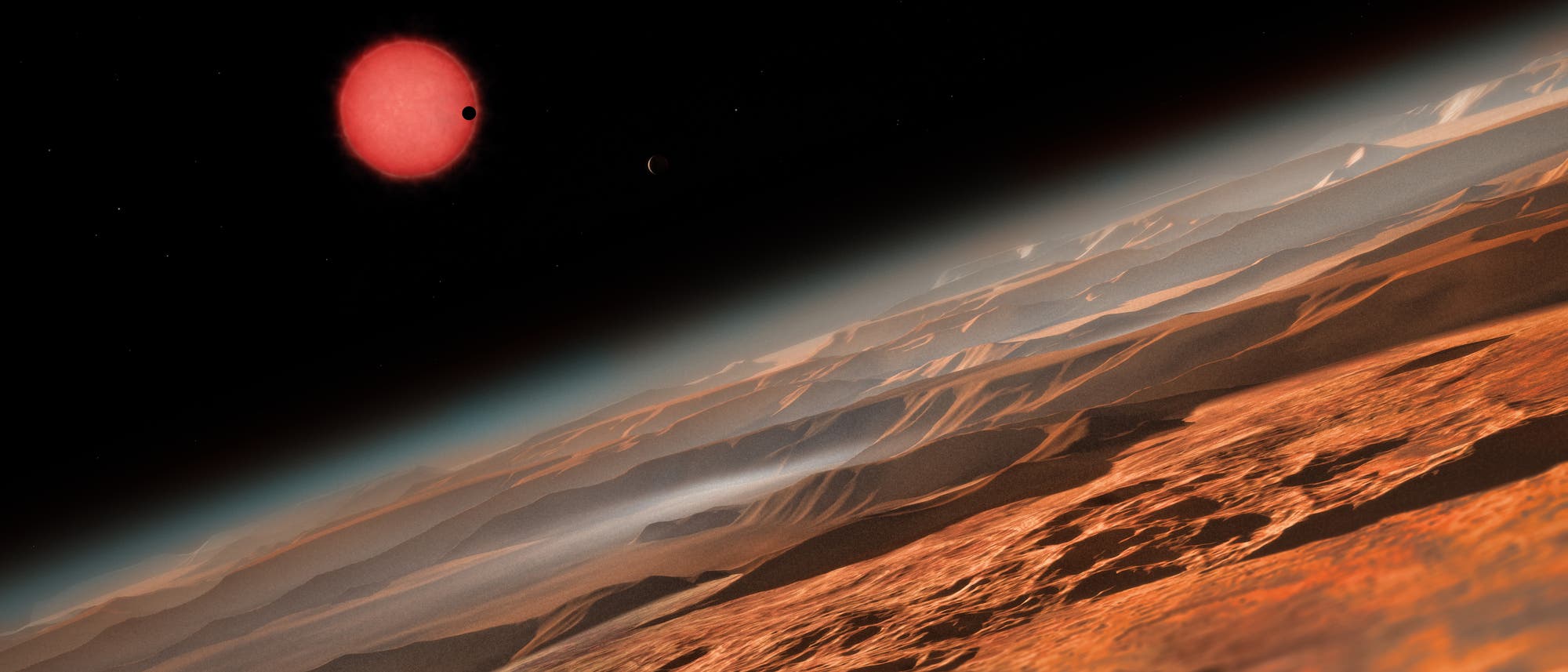

Während Mikroben in unserem Sonnensystem wegen der großen Abstände nur sehr schwer von Planet zu Planet reisen könnten, ist dies anderswo möglicherweise häufiger der Fall: Die erst vor Kurzem entdeckten Gesteinsplaneten um den Stern TRAPPIST-1 sind viel näher beieinander als die Planeten in unserem Sonnensystem. Dort wäre auch der umgekehrte Fall denkbar: Mikroorganismen könnten sich auf einem lebensfreundlichen Planeten entwickeln, im Lauf der Äonen auf Nachbarwelten am Rand der habitablen Zone gelangen und dort in Nischen überdauern, bis die Umweltbedingungen irgendwann besser werden.

Eine warme Atmosphäre aus Wasserstoff

Die Fülle der bis heute gefundenen Exoplaneten hat auch eine andere Annahme von Exobiologen zu Fall gebracht: Ein für Leben geeigneter Planet muss mitnichten in der Nähe eines Sterns kreisen, sondern könnte ebenso gut in großer Entfernung seine Bahnen ziehen – dort, wo in unserem Sonnensystem große Gas- und Eisriesen zu Hause sind. Zu dieser Erkenntnis trug eine neue Klasse von Planeten bei, die in unserem Sonnensystem gar nicht vorkommt, in der Milchstraße aber sehr häufig zu sein scheint.

Diese Supererden sind bis zu zehnmal so schwer wie die Erde und besitzen unter ihrer Atmosphäre eine feste Oberfläche. Die Gashülle vieler dieser Welten dürfte signifikante Mengen Wasserstoff enthalten, der bei der Entstehung des Muttersterns übrig geblieben ist. Damit würden sich Supererden grundlegend von unserem Heimatplaneten unterscheiden, der das sehr volatile Gas nicht lange an sich binden kann. Die Uratmosphäre der Erde bestand stattdessen hauptsächlich aus den Gasen Stickstoff und Kohlendioxid, welche die geologischen Prozesse im Inneren des Planeten hervorbrachten.

"Es gibt noch so vieles in unserem eigenen Sonnensystem, was wir lernen können"Athena Coustenis, Observatoire de Paris

Für die Regulierung der Temperatur könnte eine wasserstoffhaltige Atmosphäre Vorteile haben, denn Wasserstoff ist ein deutlich potenteres Treibhausgas als CO2. Linda Elkins-Tanton und Sara Seager vom Massachusetts Institute of Technology berechneten 2008, dass eine Supererde, deren Atmosphäre zum Teil mit Wasserstoff angereichert ist, sogar fernab der Jupiterbahn warm genug für flüssige Ozeane wäre. Bei ausreichender interner Hitze könnte selbst ein Einzelgängerplanet ohne einen Stern sein feuchtes Nass erhalten – und so Organismen im Meer quer durch die Galaxie tragen.

Auch auf Eismonden könnte es Leben geben

Nicht zuletzt haben Entdeckungen in unserem Sonnensystem das Konzept der habitablen Zone erschüttert. Den Präzedenzfall dazu lieferte einer der kleineren Eismonde des Saturns: Das Innere von Enceladus müsste rund 1,4 Milliarden Millionen Kilometer von der Sonne entfernt mit kaum minus 190 Grad Celsius eigentlich tiefgefroren sein. Die Raumsonde Cassini wies unter einer dicken Eisschicht jedoch einen durchschnittlich 37 Kilometer tiefen Ozean nach – der im Mittel fast zehnmal tiefer ist als jener der Erde. Vermutlich weil ein fester Kern in dem Gewässer durch Gezeiteneffekte des Saturns geradezu durchgeknetet wird, kann der Ozean flüssig bleiben – und durch Risse nahe dem Südpol sogar in tausende Kilometer hohen Dampffontänen austreten.

Cassini fand in dem Dampfgemisch Methan, Ethan, Butan und Pentan, biologisch verfügbare Stickstoffverbindungen und Salze: allesamt Zutaten, die für die Entstehung des Lebens für notwendig gehalten werden, wenn sie auch längst nicht beweisen, dass Enceladus Leben beherbergt. In der Tiefe des Ozeans könnten sich Mikroorganismen aber wohl fühlen, folgern Forscher: "Enceladus hat uns lebensfreundliche Bedingungen sehr weit entfernt von der Sonne gezeigt", sagt Athena Coustenis vom Observatoire de Paris, die sich seit zwei Jahrzehnten mit den Saturnmonden beschäftigt.

Damit ist zwar noch kein außerirdisches Leben entdeckt. Doch Enceladus ist längst nicht der einzige Ort im äußeren Sonnensystem, an dem biologische Aktivität denkbar erscheint: Auch die deutlich massereicheren Eismonde des Jupiters sind mit ihren tief unter dem Eis verborgenen Ozeanen interessant für Exobiologen. Für Athena Coustenis wäre es daher längst an der Zeit, die Suche nach lebensfreundlichen Welten neu auszurichten. Denn bei Enceladus könnte man in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht sogar Wasserproben nehmen und analysieren, während derart genaue Messungen auf Welten im Orbit anderer Sterne wohl niemals möglich sein werden. "Ich finde Exoplaneten sehr interessant", sagt Coustenis. "Aber es gibt noch so vieles in unserem eigenen Sonnensystem, was wir lernen können."

Die habitable Zone ist überholt

Aus Sicht mancher Forscher hat sich spätestens mit dem Fund der Enceladus-Geysire das Konzept der habitablen Zone erübrigt. Schließlich legen sie nahe, dass die Bausteine des Lebens fast überall zusammenkommen können: nahe einer heißen venusartigen Umlaufbahn, in den kalten Gefilden von Gasriesen wie dem Saturn und auf exotischen Supererden mit dichten Wasserstoffatmosphären. Bis Forscher erste außerirdische Mikroben gefunden haben, ist zwar immer noch der pessimistischste Schluss denkbar: Das Leben auf der Erde könnte seine Existenz einem extrem seltenen – oder sogar einmaligen – Zufall verdanken. Doch je häufiger Astronomen auf lebensfreundliche Bedingungen an immer noch ungewohnten Orten treffen, umso mehr Argumente sprechen dagegen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.