Aktive Materialien: Werkstoffe an der Grenze zum Leben

Auf ein Blatt Papier zeichnet Christine Selhuber-Unkel die Zukunft der Materialwissenschaft. »Hier auf der linken Seite sind die Partikel steifer.« Sie skizziert ein paar Kugeln, zwischen denen sich Zellen ausbreiten. »Die Zellen sollen sich durch die Eigenschaften des Materials unterschiedlich entwickeln: Hier entsteht Knochen; und hier rechts, wo das Material weicher ist«, sie zeichnet weitere Kugeln und Zellen ein, »soll sich Muskelgewebe bilden. Dann haben wir also Muskeln, wir haben Knochen, wir haben ein System, das sich bewegt.« Solche Stoffe, in denen künstliche Teile und lebendes Gewebe eine Einheit bilden, bezeichnet man als biohybrid oder auch – bildlicher – als lebende Materialien.

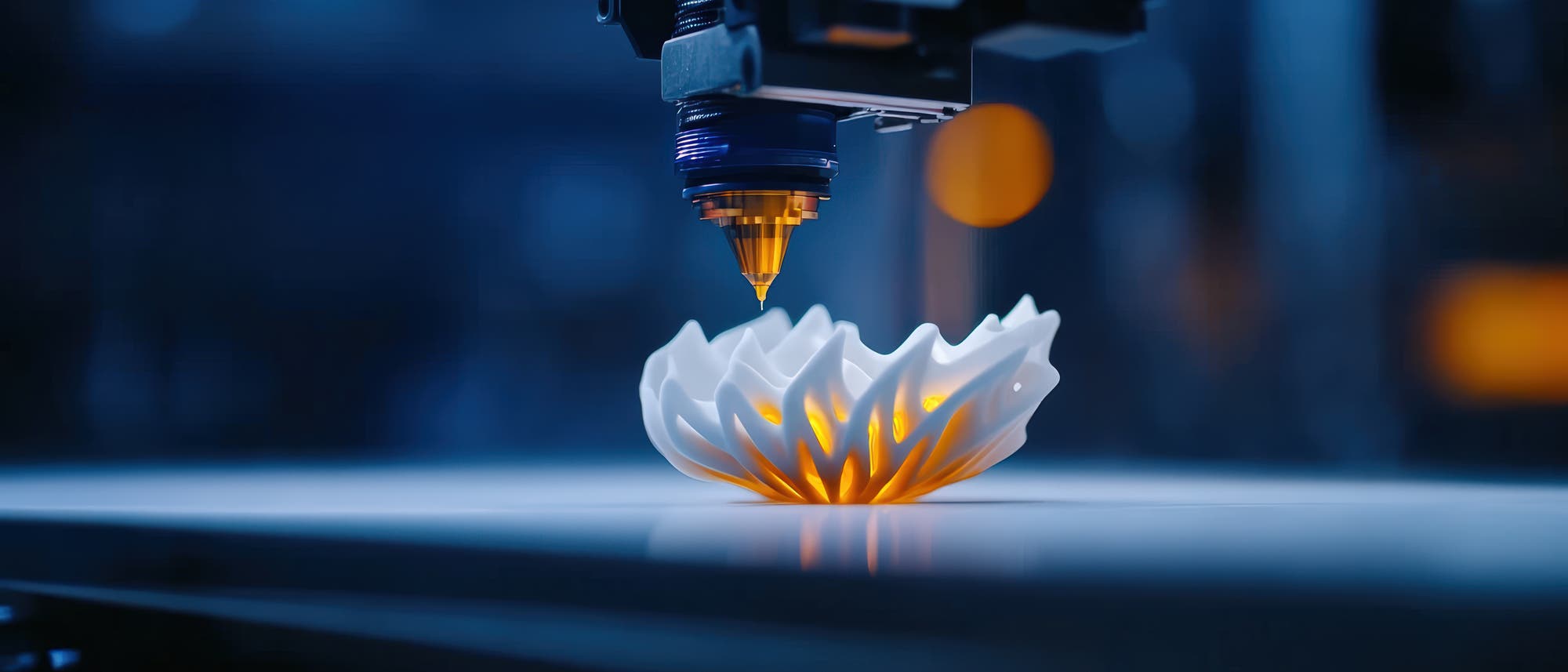

Die Gegenwart der lebenden Materialien ist ein bisschen weniger spektakulär, wenn auch hübsch. Den aktuellen Stand der Forschung demonstrieren ein Oktopus, ein Gecko und eine Sonnenblume. Eva Blasco hat die Strukturen im Jahr 2022 im Labor erschaffen. Sie baute sie per 3D-Drucker aus einem speziellen Hydrogel auf, bestrahlte sie anschließend mit einem Laser und gab eine wohldosierte Lösung weiterer Chemikalien hinzu. Die Kunstwerke begannen daraufhin zu wachsen und behielten dabei ihre Form – im Prinzip ähnlich wie ein Gummibärchen, das man für ein paar Stunden in ein Glas Wasser legt.

Themenwoche: Werkstoffe und Materialforschung

Metalle, Textilien, Kunststoffe, Keramik – fast unsere gesamte Umwelt besteht aus verarbeiteten Materialien. Und das seit Tausenden von Jahren. Die Werkstoffe und ihre Eigenschaften prägen unseren Alltag und unsere Kultur. Doch die nächste Revolution steht schon bevor: nachhaltige Materialien ohne Müll und Treibhausgase. Und dabei sollen sie immer noch mehr leisten. Kann das gelingen?

- Interview: »Materialien sind fundamentaler als Sprache«

- Birkenpech: Das Rätsel um den ältesten Kunststoff der Welt

- Nachhaltige Werkstoffe: Hightech auf dem Holzweg

- Kunststoffe: Die radikale Lösung für die Plastikkrise

- Carbonbeton: Revolution im Inneren des Betons

- Aktive Materialien: Werkstoffe an der Grenze zum Leben

- Materialforschung: Künstliche Intelligenz für smarte Werkstoffe

Innerhalb von vier Stunden sind die nur wenige Mikrometer großen Gebilde auf ihre achtfache Größe angeschwollen. Sie sehen immer noch prächtig aus, alle Details sind erhalten, wenn auch die acht dünnen Ärmchen des Oktopus jetzt etwas ungeordnet erscheinen. Das klingt im ersten Moment zwar kaum spannender als ein Gummibärchen, das in Wasser anschwillt. Doch Stoffe mit solchen Eigenschaften können Kräfte ausüben, Gewebe verformen und ihre Umgebung beeinflussen. Das spezielle Polymer, aus dem sie bestehen, ist ein adaptives Material: eine Vorstufe zu »lebenden« Strukturen.

Molekulare Schalter und 4D-Druck

Für Selhuber-Unkel, die als Professorin am Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials (IMSEAM) in Heidelberg forscht, muss ein lebendes Material mehr leisten: Es muss eine lebende Komponente enthalten. »Für mich ist ein lebendes Material etwas, was wachsen und sich im Idealfall reproduzieren kann, was Kräfte ausüben kann«, sagt sie. »Etwas, was die Basisfunktionen des Lebens hat.« Das ist, wie die Kombination aus Knochen und Muskel, die sie zuvor skizziert hat, noch weit entfernt. Denn während Fachleute alle Arten von Zellen züchten und zähmen, stehen die Materialien, die auf so komplexe und präzise Weise mit ihnen wechselwirken sollen, noch ganz am Anfang.

Die Werkstoffe von Eva Blasco leisten daher noch nicht das, was Selhuber-Unkel vorschwebt. Doch sie sind ein Zwischenschritt auf diesem Weg. Der erste Schritt sind responsive Materialien: Solche Werkstoffe gehen auf Knopfdruck von einem Zustand in einen anderen über, ändern also beispielsweise ihre Farbe, ziehen sich zusammen, verformen sich, werden transparent, hart oder biegsam. Das funktioniert, wenn die Moleküle im Material auf einen Reiz hin ihre Geometrie ändern, Atomgruppen abspalten, Ringe bilden, Ringe öffnen oder anderes. Wichtig ist dabei, dass sich die Veränderung umkehren lässt. Durch einen zweiten Reiz muss das Molekül also wieder in seinen Ursprungszustand gelangen, sodass der Werkstoff seine ursprünglichen Eigenschaften zurückerhält. Moleküle, die das vermögen, nennt man molekulare Schalter. Als Reize können alle möglichen Einflüsse dienen, etwa Licht einer bestimmten Wellenlänge, Temperaturänderung oder die Zugabe einer Chemikalie.

Blasco ist bereits einen Schritt weiter. Ihre Werkstoffe können nicht nur zwei verschiedene Zustände annehmen, sondern »viele Formen dazwischen«, wie sie im Gespräch mit Spektrum erklärt. Man spricht daher von adaptiven Materialien. Wie stark sie auf einen Reiz reagieren, hängt dann davon ab, wie intensiv dieser Reiz ist oder für wie lange er besteht. Blasco will das Verhalten ihrer Materialien genau steuern können – über die Dauer des eingestrahlten Lichtreizes, die Menge an zugegebenen Chemikalien, die Intensität eines Impulses oder andere Hebel. Entsprechend bezeichnet sie ihre Verfahren auch als 4D-Druck: 3D-Druck mit der Veränderung über die Zeit als vierter Komponente. Das ist die eine ihrer zwei Strategien, um aus unbelebten Werkstoffen echte lebende Materialien zu machen.

Die zweite Strategie ist, unbelebte und belebte Materie zusammenzubringen. Zusammen mit Selhuber-Unkel erforscht sie, wie solche künstlichen Materialien mit lebenden Zellen wechselwirken. Das ist eine erhebliche Herausforderung. Zuerst nämlich muss man überhaupt in der Lage sein, künstliche Strukturen in der Größe von Zellen gezielt herzustellen. Dieses Problem immerhin haben die Forscherinnen gelöst – dank Blascos ausgefeilter Chemie und einem Femtosekunden-Laser, der enorm präzise, ultrakurze, sehr energiereiche Lichtpulse aussendet. Im Brennpunkt ist die Energie so hoch, dass langkettige Moleküle in der Lösung mit einem speziellen Vernetzer reagieren können. Es bildet sich ein weicher, wasserreicher Kunststoff: ein Hydrogel. »Das Wichtige ist, dass man damit eine extrem hohe Auflösung erreicht, weniger als ein Mikrometer«, erklärt Selhuber-Unkel. Menschliche Zellen messen das 10- bis 100-Fache. »Und das Tolle an Licht ist, dass man damit auch tief in transparente Strukturen reinkommt.«

Ein Iglu voller Tumorzellen

Zum Beispiel Zellen und Gewebe, die man so mit dem gewünschten adaptiven Kunststoff vereinen kann. Mit dem Ziel, einen Stoff zu schaffen, der mehr ist als die Summe seiner Teile – ganz wie die von der Evolution hervorgebrachten biologischen Systeme mit ihren Knochen, Schalen und damit eng verbundenen Zellen. Eben ein lebendes Material.

»Für mich ist ein lebendes Material etwas, was wachsen und sich im Idealfall reproduzieren kann, was Kräfte ausüben kann. Etwas, was die Basisfunktionen des Lebens hat«Christine Selhuber-Unkel, Universität Heidelberg

Was Fachleute damit tatsächlich meinen, bleibt aber gelegentlich vage; der plakative Begriff »living materials« überspannt eine große Bandbreite an Fähigkeiten und Konzepten. Manche bezeichnen ein Material schon als lebend, wenn es eine lebensähnliche Funktion erfüllt, wenn es zum Beispiel auf einen Reiz hin eine Kraft ausübt. Solche Stoffe, manchmal etwas großspurig als synthetische Muskeln bezeichnet, gibt es schon. Man kann aber auch einige Produkte der synthetischen Biologie als lebende Materialien bezeichnen – oder auch Kunststoffe mit Sporen von Bakterien, die etwa das Material nach ihrem Erwachen abbauen.

Die Heidelberger Wissenschaftlerinnen forschen derzeit an den Grundlagen, und die haben überraschende Querverbindungen in die Krebsforschung. In den letzten Jahren hat sich nämlich mehr und mehr gezeigt, dass mechanische Einflüsse wie Verformung oder auch nur Platzmangel einen ganz erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Krebszellen haben. Mit den hochauflösend gedruckten Kunststoffen kann man solche mechanischen Reize gezielt erzeugen und erforschen, wie sie den Krebs beeinflussen.

Derzeit arbeitet Selhuber-Unkel mit Minitumoren, um die sie eine Art Iglu druckt. Der hat Löcher, durch die Zellen den Tumor verlassen können – Metastasen, deren Eigenschaften die Arbeitsgruppe verstehen will. Außerdem soll die Konstruktion klären, wie das umgebende Material den Tumor durch seine mechanische Beschränkung beeinflusst.

Ein Mitarbeiter von Selhuber-Unkel kapselt beispielsweise Brustkrebszellen in Kugeln ein. Die Idee: In normalen Zellkulturen geht es Krebszellen quasi zu gut, sie haben Platz und Nährstoffe. In einem realen Tumor dagegen ist es eng, und es mangelt den Zellen an Nährstoffen. Darum verhalten sich die Zellen im bequemen Labor womöglich ganz anders; so könnten sie weniger Tumorzellen freisetzen, die im Körper Metastasen bilden. Mithilfe der Verkapselung wollen die Fachleute herausfinden, ob die Tumoren unter diesen Bedingungen öfter in die Umgebung streuen. Die Fachleute vermuten, dass die Beschränkungen die Zellen aggressiver machen.

Wie Kräfte auf Zellen wirken

»Am Anfang war unser Gedanke sogar, dass man so einen Tumor einfach einkapselt, und dann stirbt der ganz ohne OP«, erklärt Selhuber-Unkel. »Aber die Biologen haben uns davon abgeraten: Sobald man auch nur ein kleines Loch in der Kapsel hat, könnte der Tumor sehr stark metastasieren.« Dieses Verhalten wollen die Fachleute nun im Modell erforschen.

Tatsächlich können solche mechanischen Verfahren im Experiment Eigenschaften von Tumoren erzeugen, die bisher unzugänglich und rätselhaft waren. So zum Beispiel Zellen mit mehreren Zellkernen, die sich in manchen Tumoren bilden. Wie sie entstehen und welche Rolle sie im Tumor spielen, war bisher völlig rätselhaft – vor allem auch deswegen, weil niemand sie in einer Zellkultur herstellen konnte, um sie genauer zu untersuchen. Doch im Jahr 2024 gelang Selhubers Team in einer Kooperation mit Fachleuten der Universität Erlangen-Nürnberg genau das. Bei den Versuchen entstanden nicht nur die als »polyploid giant cancer cells« bezeichneten vielkernigen Riesenzellen. In aus der Kapsel isolierten Zellen waren außerdem Markergene für Metastasen und Zellteilung aktiver.

»Mit dieser materialbasierten Kontrolle kommen wir direkt in lebende Systeme hinein«, sagt Selhuber-Unkel. »Andere Leute machen Genetik. Wir machen direkte Intervention mit Materialien.« Mit einer Einschränkung allerdings: Die Drucktechnik ist bisher nicht präzise genug, um Strukturen im Inneren von Zellen zu drucken. Einzelne Zellen, die durch künstliche Bauteile gezielt neue Eigenschaften bekommen und gleichzeitig auf ihre Umwelt reagieren wie echte Organismen – das wäre das ultimative lebende Material.

Damit man aber Zellen gezielt mit mechanischen Bauteilen kombinieren kann, muss man herausfinden, wie diese mechanischen Wechselwirkungen mit der Umwelt im Detail funktionieren. Und damit berührt dieses Feld der Materialforschung zentrale Fragen der Biologie. So weiß man, dass Kräfte von außen eine Rolle bei der Embryonalentwicklung spielen und dass Zug- und Scherkräfte sowie die Härte des umgebenden Materials beeinflussen, wie Stammzellen zu neuem Gewebe ausreifen. Muskeln verändern sich ebenso durch die wirkenden Kräfte wie Knochen. Und all diese Prozesse beginnen auf ihrer fundamentalen Ebene mit einzelnen Zellen unter Druck.

Diesen Druck sollen adaptive Materialien liefern – dank Eigenschaften, die sich präzise steuern lassen. Blasco und ihr Team setzen dazu auf Polymere mit dynamisch-kovalenten Bindungen. Das Konzept ist in der Chemie erst seit den 2010er-Jahren bekannt und schlägt eine Brücke zwischen zwei fundamentalen Organisationsprinzipien klassischer Kunststoffe. Zum einen nämlich gibt es Thermoplasten wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), in denen lange Molekülketten nebeneinanderliegen wie gekochte Spaghetti und untereinander nicht vernetzt sind. Dadurch sind die Werkstoffe in sich beweglich und lassen sich durch Hitze verformen und anschließend wieder abkühlen, ohne dass sie ihre Materialeigenschaften verlieren.

Die molekulare Basis der Wechselwirkungen ist noch unklar

Im Gegensatz dazu lassen sich Duroplasten nicht durch Erhitzen verformen, sondern werden dabei hart und spröde. Das liegt daran, dass die »Spaghetti« der Polymerketten fest zu einem dreidimensionalen Netzwerk verknüpft sind. Hitze bricht die Bindungen auf – sowohl zwischen den »Spaghetti« als auch in den Ketten selbst – und verändert das Material unumkehrbar. Typische Beispiele für solche Netzwerke sind Melaminharze, wie sie in Baumaterialien wie etwa Laminat vorkommen.

Materialien mit dynamisch-kovalenten Bindungen liegen irgendwo dazwischen. Hier sind ebenfalls Polymerstränge über feste chemische Bindungen zu einem dreidimensionalen Netzwerk verknüpft. Eva Blasco skizziert das Prinzip an einem Whiteboard: Sie zeichnet ein Netzwerk aus blauen Linien, an den Kreuzungen fügt sie rote Punkte ein. An diesen Punkten sind zwei blaue Linien immer über dieselbe chemische Bindung verbunden, erklärt sie. Deswegen lassen sich diese Bindungen gezielt durch äußere Reize aufbrechen und anderswo neu bilden. Bestrahlt man solche Materialien also beispielsweise mit Licht einer bestimmten Wellenlänge, erhitzt sie oder setzt sie einem veränderten pH-Wert aus, können diese Bindungen aufgehen und bilden sich anderswo neu. So lassen sich Bauteile gezielt verformen, aber auch vergrößern und anschließend wieder schrumpfen.

Über den nächsten Schritt allerdings, Zellen durch solche mechanischen Veränderungen gezielt zu steuern, ist bisher nur vergleichsweise wenig bekannt. Vor allem die molekulare Ebene, also welche Zellrezeptoren und Signalketten einen mechanischen Reiz in eine kontrollierte Reaktion der Zelle übersetzen, ist bisher eine Blackbox. So ist zwar bekannt, dass Zellen auf regelmäßig wechselnde Zugbelastung reagieren. Doch woher weiß eine Zelle, dass man an ihr zieht? Eine Idee ist, dass das mit der Faltung und Entfaltung von Bindungsproteinen zusammenhängt. Die 3D-Struktur der Proteine bildet sich nicht etwa durch feste chemische Bindungen innerhalb der Moleküle, sondern durch schwächere Wechselwirkungen. Zieht man nun an so einem Molekül, lösen sich diese und klappen auseinander – lässt der Zug nach, klappt das Molekül wieder zusammen.

Die plötzlich offen liegende Klappstelle könnte womöglich eine Bindungsposition für Signalmoleküle sein, die ihrerseits die Reaktion der Zelle auf den mechanischen Reiz vermittelt. Um das zu erforschen, nutzt Selhuber-Unkel die Entdeckung eines Nobelpreisträgers. »Wir nehmen Moleküle, die Ben Feringa vorgestellt hat – die Azobenzole«, erklärt die Forscherin. »Sie schalten zwischen zwei verschiedenen Orientierungen. Und diese Bewegung ist uns wichtig.« Man bindet für solche Untersuchungen ein Bindungspeptid für Zellen an solch ein Azobenzol, und wenn man es mit Licht bestrahlt, klappt es um und zieht am gebundenen Molekül in der Zellmembran.

Selbstheilende Materialien

Je nachdem, mit welcher Frequenz man das Licht an- und ausmacht, kann man auf diese Weise Zugbelastungen mit verschiedenen Frequenzen erzeugen. Die Bindungsmoleküle nämlich brauchen eine gewisse Zeit, um sich zu entfalten und wieder einzuklappen, und die Vermutung ist, dass das ebenfalls wichtige Informationen an die Zelle überträgt. Die Bindungspeptide wären danach keine reinen Anker, sondern Sensoren für die wirkenden Kräfte. Ähnliche Überlegungen über die Wechselwirkungen zwischen Zelle und Oberfläche leiten Versuche, bei denen chemische Gruppen an Oberflächen von Materialien die Zellen festhalten, abweisen oder anders beeinflussen. Die Zellen reagieren auf die so entstehenden mechanischen Reize. Die Antwort auf die Frage, wie sie das tun, könnte dereinst die grundlegenden Funktionsprinzipien für echte lebende Materialien liefern.

Derweil arbeiten Fachleute wie Eva Blasco daran, künstliche Stoffe mit Eigenschaften lebender Systeme zu versehen. Am begehrtesten dabei: die Fähigkeit, entstandene Schäden wieder heilen zu lassen. Während der Körper sich jahrzehntelang permanent erneuert, ist Verschleiß bisher der größte Feind der Technik. Was einmal kaputt ist, bleibt kaputt. Kunststoffe mit dynamisch-kovalenten Bindungen könnten das fundamental ändern. Weil sie ihre Bindungen immer wieder umbauen können, haben sie auch das Potenzial, entstandene Schäden wieder zu beheben.

So ließen sich selbstheilende Materialien schaffen, bei denen sich etwa Risse von selbst wieder schließen und die deshalb länger halten als gängige Kunststoffe. Und nicht nur das: So ein Material wäre auch uneingeschränkt recyclingfähig. Hat ein Bauteil oder Gegenstand ausgedient, ließen sie sich anschließend ohne große Einbußen umformen und anderweitig einsetzen; alternativ könnte man sie nach dem Gebrauch leicht in eine Art Granulat zerlegen und daraus wieder neue Gegenstände herstellen.

Was einfach klingt, ist chemisch recht vertrackt. Bei der Herstellung von Kunststoffen beachteten Fachleute bislang vor allem, wie die Grundbausteine der langen Ketten – die Monomere – aussehen müssen und unter welchen Bedingungen sie sich zu Ketten verbinden. Sie müssen also wissen, wie das neue Polymer aussehen soll, und eine chemische Reaktion kennen, die dorthin führt. Bei dynamisch-kovalenten Materialien hingegen muss man von vornherein Sollbruchstellen einbauen und wissen, wie sich diese aufbrechen lassen – und zwar so, dass sie anschließend wieder miteinander oder mit einer anderen Substanz reagieren können. Jede Reaktion muss sich umkehren lassen, die frei werdenden Stellen müssen miteinander kompatibel sein.

Dynamische Bindungen dank Hitze oder Licht

Im Prinzip ist zwar jede chemische Reaktion umkehrbar, doch nicht alle sind nach Belieben steuerbar. Praktisch haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bislang etwa eine Handvoll Reaktionen für den Einsatz in dynamisch-kovalenten Kunststoffen nutzbar gemacht; verbreitet ist etwa die Esterbildung. Das Team um Blasco nutzt sogenannte Alkoxyamine. Diese spezielle Art von Bindung dient in dem von ihr hergestellten Polymer als Knotenpunkt, an dem verschiedene Molekülketten miteinander verknüpft sind. Die Bindungen sind durch Hitze leicht spaltbar.

Denkbar wäre auch, die Bindungen gezielt durch einen Lichtreiz einer bestimmten Wellenlänge zu spalten, doch bei Alkoxyaminen ist das derzeit noch die Ausnahme. »Licht hat den Vorteil, dass man es auf einzelne Bereiche des Materials fokussieren kann«, sagt Blasco. Denn nicht immer soll sich das ganze Werkstück verändern, manchmal braucht man vielmehr eine Modifikation an einer ganz bestimmten Stelle. Die Veränderung über Lichtreize stößt allerdings an ein Limit: Der Lichtimpuls soll schließlich keine unerwünschten Prozesse anstößt. Denn Licht gibt auch den Impuls für den Aufbau des ursprünglichen Materials per 3D-Druck. Die Laserpulse, die das Material verändern sollen, müssen daher eine andere Wellenlänge haben.

Mit dem Prinzip der dynamischen Bindungen lassen sich auch die Eigenschaften eines Bauteils aktiv verändern – etwas, was Organismen mühelos schaffen. Sind die Bindungen durch einen Reiz wie Temperatur oder Licht aufgebrochen, können die freien Enden auch mit Molekülen reagieren, die gezielt als Reaktionspartner zum Material gegeben werden. Dann kann eine Austauschreaktion ablaufen, und ein Teil der ursprünglichen Knotenpunkte dient anschließend nicht mehr als Verbindung im Netzwerk, sondern ist mit dem neuen, nicht am Netzwerk beteiligten Molekül gekoppelt. Das Material hat nach solch einer Behandlung weniger Quervernetzungen und ist damit weicher. So lassen sich nicht nur einzelne Moleküle in das Netzwerk einbauen, sondern auch ganz neue Polymerketten, die man an den Enden wiederum dynamisch-kovalent mit dem bestehenden Ketten vernetzen kann. Je nachdem, was man in das Netzwerk einbaut, wird das Material dadurch härter oder weicher. Außerdem wächst die Struktur dabei, so wie es bei den eingangs erwähnten gedruckten Strukturen von Oktopus, Gecko und der Sonnenblume der Fall war. »Abhängig davon, welchen Baustein wir benutzen, können wir so die Eigenschaften kontrollieren«, erklärt Blasco.

Auch wenn die neuen Werkstoffe eindrucksvoll klingen, so werden sie trotzdem nicht in absehbarer Zeit in den Alltag der Menschen vordringen. Denn für die produzierende Industrie, die Technik und Konsumgüter herstellt, seien sie derzeit nicht relevant, erklärt Nikolaus Nestle, Laborleiter in der Materialforschung der BASF in Ludwigshafen. »So spannend diese Anwendungen sind, es gibt gleich mehrere Gründe, weshalb ›active materials‹ derzeit in der Industrie keine Rolle spielen.« So fokussierten sich Unternehmen zurzeit auf Kunststoffe, die für Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Chemie geeignet seien, also einfach recycelt werden könnten – und aktive Materialien enthielten oft giftige oder in anderer Weise problematische Bestandteile. »Eine weitere Herausforderung ist, die Produktion hochzuskalieren. Aus diesen komplexen Materialien Massenprodukte zu machen, gestaltet sich daher schwierig und braucht noch einiges an Forschung«, so Nestle. »Aktive Materialien sind derzeit nur für spezialisierte Nischenanwendungen interessant.«

»Aus diesen komplexen Materialien Massenprodukte zu machen, gestaltet sich schwierig und braucht noch einiges an Forschung«Nikolaus Nestle, BASF

Deswegen liegt die größte Rolle der Werkstoffe derzeit in der Grundlagenforschung. Zum Beispiel eben an hybriden Materialien, die lebende Zellen mit künstlichen Materialien zusammenbringen. Sie versprechen ganz neue Möglichkeiten bei der Herstellung dreidimensionaler biologischer Strukturen – wenn es denn gelingt, deren Entstehung präzise zu steuern. Organismen schaffen das Kunststück, verschiedene Gewebe mit unterschiedlichen Eigenschaften aneinander und miteinander wachsen zu lassen. Der Ausgangspunkt sind Stammzellen, die, geeignete Reize vorausgesetzt, in alle Arten von Gewebe ausdifferenzieren. Oft sind diese Reize bisher chemischer Natur. Doch Fachleute wie Selhuber-Unkel sind sicher, dass mechanische Einflüsse im direkten Umfeld der Zellen dabei eine Rolle spielen. So wäre es nicht nur die Kombination der richtigen chemischen Botenstoffe, die eine Stammzelle zur Knochen- oder Muskelzelle werden lässt, sondern auch, wie steif das umgebende Material ist und welche Art von Oberfläche es präsentiert.

Die entscheidende Zutat: Stammzellen

Damit zeichnet sich ab, wie das Endergebnis solcher Forschung, das lebende Material, tatsächlich aussehen könnte. Stammzellen, eingebettet in eine Art 3D-gedruckter Struktur aus Kunststoffen, die sich auf Zuruf verändern, mit den Zellen wechselwirken und mit dem biologischen Material mitwachsen. Dazu ist noch viel Arbeit nötig, insbesondere an den künstlichen Materialien. Denn auch deren Oberfläche muss für die Wechselwirkung mit Zellen maßgeschneidert sein – ein Feld, das erst ganz am Anfang steht.

Vor allem aber steuert immer der Mensch, was die Materialien tun. Damit unterscheiden sie sich nach wie vor ganz fundamental von lebenden Systemen. Derzeit benötigt fast jeder Schritt Eingriffe von außen. Menschen (oder Maschinen) müssen einen Laserpuls setzen oder die Temperatur ändern und die erforderlichen Chemikalien für das Wachstum zugeben. Sollen die Formen nach dem Wachstum wieder kleiner werden, müssen die Fachleute erneut eingreifen. »Damit das Material schrumpft, müssen die zuvor geformten dynamisch-kovalenten Bindungen zwischen dem ersten und dem zweiten, neu eingebauten Monomer wieder gekappt werden«, erklärt Blasco. Dazu waschen sie die Strukturen, um die »eingebauten« Stücke wieder zu entfernen. »Abhängig davon, wie viele dynamisch-kovalente Vernetzungspunkte man kappt, kann man kontrollieren, wie viel Material herausgewaschen werden kann und wie stark das Material schrumpft.«

In einem wirklich lebenden System würden die Kunststoffe nicht nur den Zellen Signale geben, sondern auch selbst auf die Signale der Zellen reagieren. Etwa, indem sie sich auf chemische Veränderung hin versteifen, wenn benachbarte Stammzellen zum Beispiel Knochen bilden. Sie sollen nicht auf Laserimpulse reagieren, mit dem die Forschenden sie bestrahlen, sondern auf Lichtimpulse aus der Umwelt, auf Änderungen der Umgebungstemperatur oder wenn sich das chemische Milieu ändert. Oder auch auf Signale, wie sie im menschlichen Körper vorkommen: Änderungen des pH-Werts oder bestimmte Moleküle wie oxidative Spezies. Bei körpereigenen Maschinen rufen solche Reize ab einem Schwellenwert eine Antwort hervor. Die entwickelten Materialien sollen selbst alles enthalten, was zum An- und Ausschalten, zum Umkehren einer Reaktion nötig ist.

Denkbar wären dazu beispielsweise Kapseln mit Wirkstoffen, die sich öffnen, sobald im Körper ein bestimmter Zustand vorliegt, etwa oxidativer Stress. Denkbar wären aber auch Mikroroboter, die im Körper Funktionen übernehmen und die über den physischen Zustand gesteuert werden. Derartige Roboter einzeln zu steuern ist zwar schwierig, funktioniert jedoch bereits – mittels Magnetfeld, aber auch mit Schall, katalytischen Antriebsmethoden oder gar Licht. Letzteres bietet die Möglichkeit, solche kleinen Roboter sehr präzise zu steuern, und ist mit zusätzlichen Materialfunktionen kombinierbar. So ließen sich durch einen Lichtimpuls etwa gleichzeitig Eigenschaften des Materials verändern. »Mit Licht haben wir gute Chancen, da es mehr kann, als nur Bewegung in Gang zu setzen«, ist Blasco überzeugt.

Mehr als die Summe ihrer Teile

Statt linearer Effekte, wie sie zurzeit im Labor zu beobachten sind, könnten solche Materialien ab einem bestimmten Schwellenwert Kaskadenreaktionen in Gang setzen, wie es auch bei körpereigenen Prozessen der Fall ist. Im Körper stellt so jedes Gewebe sicher, dass die richtigen Zelltypen entstehen – und das sollen auch gedruckte Materialien können. Selhuber-Unkel setzt auf kleine Kügelchen mit genau einstellbaren Eigenschaften, die Stammzellen vorgeben, wie sie sich entwickeln. Je nachdem, wie verschiedene Typen dieser Kugeln angeordnet sind, könnten dann auch komplexe biologische Strukturen entstehen. »Wir möchten Muskel-Knochen-Systeme erzeugen, indem wir auf einer Seite steifere, chemisch andere Partikel verwenden als auf der anderen. Die Stammzellen sollen sich dann ausdifferenzieren, in der Form, die wir vorgeben«, sagt sie. »Dann hätten wir ein System, das sich bewegt: biohybride Robotik. Können wir mit Muskeln Maschinen antreiben?«

Angesichts solcher Möglichkeiten kann man leicht ein etwas falsches Bild bekommen. Bis auf Weiteres werden keine Cyborgs durch Heidelbergs Straßen stapfen und Gehwegparker mit Todeslasern verdampfen. Die Maschinen, die Selhuber-Unkel anstrebt, sind kleine Sensoren oder auch Mikrofluidik-Systeme, bei denen etwa für medizinische Analysen kleine Flüssigkeitsmengen durch feine Kanäle fließen. Dort könnten beispielsweise verschiedene Antikörper erwünschte oder unerwünschte Moleküle detektieren. Solche Bauteile funktionieren heute noch elektronisch. Sie brauchen Strom, elektrische Leitungen sowie piezoelektrische Bauteile. Gezielt hergestellte biologische Komponenten sollen solche Geräte einfacher und billiger machen.

Technik und Biologie auf diese Weise zusammenzubringen, erweist sich allerdings bisher als ausgesprochen kompliziert. Denn die Wechselwirkung zwischen Zellen und technischem Material fängt mit der Differenzierung der Stammzellen erst an. Die Herausforderung ist, etwas zu schaffen, das mehr ist als nur eine Zellkultur in einem gedruckten Gerüst. Für ein wirklich lebendes Material müssten Zellen und technische Bestandteile gemeinsam auf äußere Reize reagieren und auch gemeinsam wachsen, sagt Selhuber-Unkel. »Meine Definition eines lebenden Materials ist, dass ich ein lebendes und ein synthetisches System zusammenbringe und dadurch einen Stoff mit ganz neuer Funktion erhalte. Und da stehen wir noch ganz am Anfang.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.