Astronomie und Raumfahrt 2010: Reichlich Planeten und kleines Happy End

Seit November sind nun mehr als 500 ferne Planeten bekannt – von denen freilich keiner der Erde auch nur annähernd ähnlich ist. Aber auch im eigenen Sonnensystem war eine Menge los. Und am Rande des Universums entdeckten Astronomen die bislang entfernteste Galaxie.

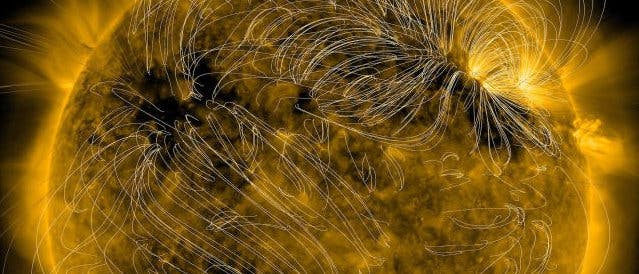

© NASA, SDO / Lockheed Martin Space Systems (Ausschnitt)

© SuW-Grafik (Ausschnitt)

Das Exoplanetensystem Gliese 581 | Die Abbildung setzt das Planetensystem Gliese 581 in Relation zu unserem Sonnensystem. Die habitable Zone befindet sich im Fall von Gliese 581 wesentlich näher am Zentralgestirn, weil dieser Rote Zwerg etwa 500 Mal schwächer strahlt als die Sonne und nur rund ein Drittel ihrer Masse hat.

Ähnliche Verwirrung stiftete auch ein Vortrag des Chefwissenschaftlers des Weltraumobservatoriums Kepler: Der verkündete nämlich die Entdeckung von rund 700 Exoplanetenkandidaten – fast 300 davon mit erdähnlicher Größe –, brachte diese (zu diesem Zeitpunkt bereits Wochen alte) Nachricht aber etwas ungeschickt an die Medien. So war in nicht wenigen in den folgenden Tagen etwas vorschnell von der Entdeckung von über 300 tatsächlichen erdgroßen Planeten zu lesen.

Von diesen Irritationen abgesehen, machten die Exoplanetenjäger reiche Beute. Ein europäisches Forscherteam spürte zum Beispiel allein bei dem Stern HD 10180 mindestens fünf, vielleicht sogar sieben Planeten auf. Der kleinste besitzt eine Masse von vielleicht nur 1,4 Erdenmassen – sollte er wirklich existieren, wäre er der Exoplanet mit der kleinsten Masse bei einem sonnenähnlichen Stern.

Viel los vor der Haustür

Aber auch im eigenen Planetensystem tat sich 2010 eine Menge. Zum Beispiel beim Ringplanet Saturn: Schon 2004 erreichte die Raumsonde Cassini das Saturnsystem. Ursprünglich sollte sie nur vier Jahre, später bis zum Juli 2010 aktiv bleiben. Dann jedoch entschied die NASA, die äußerst erfolgreiche Mission bis ins Jahr 2017 zu verlängern – und verurteilte Cassini gleichzeitig zu einem ungemütlichen Ende: Durch einen kontrollierten Absturz in den Saturn soll verhindert werden, dass die Sonde womöglich irgendwann einen der Saturnmonde mit irdischen Mikroben kontaminiert.

© NASA, JPL / SSI (Ausschnitt)

Strukturen auf Enceladus | Rund 500 Kilometer groß ist der Saturnmond Enceladus, der überwiegend aus Wassereis besteht. Seine Oberfläche ist sehr glatt, die hier sichtbaren Höhenrücken sind nur wenige hundert Meter hoch.

Etwas näher an der Erde gelegen, konnten Amateurastronomen gleich zweimal den Absturz eines kleinen Asteroiden oder Kometenbruchstücks auf Jupiter beobachten. Sowohl am 3. Juni als auch am 20. August registrierten sie einen kurzen Lichtblitz in der oberen Atmosphäre des Riesenplaneten – abgesehen von dem Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9 vor 15 Jahren ist so etwas noch nie gelungen.

© Anthony Wesley (Ausschnitt)

Der Einschlag auf Jupiter vom 3. Juni 2010

Besuch bei den kleinen Geschwistern

Doch nicht nur die großen Planeten standen dieses Jahr im Blickpunkt. Eine ganze Flotte von Raumfahrzeugen hatte 2010 die kleinen Objekte des Sonnensystems im Visier: Am 10. Juli passierte die ESA-Raumsonde Rosetta den 126 Kilometer großen Asteroiden Lutetia und nahm während des Vorbeiflugs hoch aufgelöste Aufnahmen des von Kratern übersäten Felsbrockens auf. Trotz der hohen Geschwindigkeit der Sonde von 54 000 Kilometern pro Stunde bei dem Vorbeiflug, der Rosetta bis auf 3100 Kilometer an Lutetia heranführte, erreichen die Bilder eine Auflösung von etwa 60 Metern pro Pixel. Rosetta ist auf dem Weg zum Kometen Tschurjumov-Gerasimenko, wo sie 2014 die Landeeinheit Philae absetzen soll.

© ESA 2010 MPS for OSIRIS-Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA (Ausschnitt)

Rosetta-Vorbeiflug an Lutetia | Eine Abfolge von Bildern während des Vorbeiflugs der ESA-Raumsonde Rosetta am Kleinplaneten Lutetia am 10. Juli 2010.

Und schließlich hatte 2010 eine Mission ihr Happy-End, die schon mehrfach fast gescheitert war. Hayabusa, der "Wanderfalke", kehrte zur Erde zurück und brachte offenbar winzige Bruchstücke des Asteroiden Itokawa mit. Lange Zeit war unklar, ob sich in dem Probenbehälter der japanischen Sonde überhaupt verwertbares Material befand – schließlich war auf dem jahrelangen Flug so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. So war nicht einmal sicher, ob die per Notfallprogramm und Hilfstriebwerken zur Erde zurück gesteuerte Sonde überhaupt wie geplant auf Itokawa aufgesetzt hatte. Inzwischen planen die Japaner die Nachfolgemission Hayabusa-2, sie soll 2018 einen weiteren Asteroiden besuchen.

© Clay Center Observatory at Dexter and Southfield Schools Team (Ausschnitt)

Wiedereintritt der Asteroidensonde Hayabusa | Der Wiedereintritt der japanischen Sonde Hayabusa wurde von einem Flugzeug aus gefilmt. Die Sonde verglühte in der Atmosphäre und zerbrach dabei in mehrere Stücke, die auf dem Bild als Feuerwerk zu sehen sind. Der kleine Lichtpunkt rechts ist die Landekapsel, in der sich hoffentlich Material von der Oberfläche des Asteroiden Itokawa befindet.

Pech hatten die Japaner mit ihrer Venusmission: So erreichte im Dezember die Sonde Akatsuki zwar ihr Ziel – beim Umrunden des Planeten riss der Kontakt zu jedoch kurzfristig ab. Die Bremstriebwerke zündeten offenbar zu kurz und konnten die Sonde nicht in einen Orbit um den Schwesterplaneten der Erde einschwenken lassen. In sechs Jahren ergibt sich möglicherweise eine zweite Chance dafür, bis dahin kreist Akatsuki um die Sonne statt um die Venus.

Das Zentralgestirn des Sonnensystems hat das am 11. Februar gestartete Solar Dynamics Observatory (SDO) im Blick: Es ist das modernste Weltraumobservatorium zur Beobachtung der dynamischen Vorgänge auf unserer Sonne. Mitte April begannen die systematischen Beobachtungen unseres Heimatgestirns – seitdem halten die drei Hauptinstrumente des Satelliten die Sonne rund um die Uhr im Blick und produzieren pro Tag eine Datenmenge von 1,5 Terabyte. Die Bilder des SDO erreichen eine bis zu zehnfach höhere Auflösung als die seiner Vorgängermissionen und liefern faszinierende Einblicke in die Entstehung von Sonneneruptionen.

Auch von weiteren Weltraummissionen gab es Nachrichten: So funkte das Infrarotteleskop WISE seit Januar Millionen von Bildern in verschiedenen Wellenlängenbereichen zur Erde und entdeckte dabei unter anderem zahllose kleine Asteroiden im Sonnensystem. Der schon im Vorjahr gestartete Planck-Satellit vervollständigte Ende Juni seine erste vollständige Durchmusterung des Himmels im Bereich der Millimeterwellen. Erst Halbzeit war 2010 für die Anfang 2006 gestartete NASA-Sonde New Horizons: Sie soll im Juli 2015 den Zwergplaneten Pluto passieren und erstmals detaillierte Aufnahmen des einstmals neunten Planeten des Sonnensystems zu Erde funken. Noch ist New Horizons mehr als zwei Milliarden Kilometer von Pluto entfernt.

© NASA, JPL / Caltech / WISE Team (Ausschnitt)

Infrarotpanorama der Plejaden im Sternbild Stier | Der auch als "Siebengestirn" bekannte offene Sternhaufen der Plejaden im Sternbild Stier wurde vom Weltraumteleskop WISE in vier infraroten Frequenzbereichen abgelichtet. Sehr deutlich treten hier die Staubmassen im Umfeld der hellen Hauptsterne hervor. Sie gehören zu einer interstellaren Gas- und Staubwolke, durch die der Plejaden-Sternhaufen gerade hindurchläuft. Das Bild erstreckt sich über eine Breite von rund drei Grad, das entspricht 23 Lichtjahren.

Doch selbst Pluto liegt gerade um die Ecke, verglichen mit den Entfernungen der fernen Galaxien, in denen Astronomen Supernovae beobachten. Eine neue Klasse dieser Sternexplosionen entdeckten 2010 womöglich japanische Forscher. Die beiden geläufigen Szenarien einer Supernova sind der Kollaps eines massereichen Einzelsterns und die Explosion eines Weißen Zwergs, der Materie von einem Begleiter aufsammelt.

Beide Modelle erklärten aber nicht die Eigenschaften der Supernova SN2005cz, weswegen die Astronomen ein drittes Szenario vorschlugen. Diesem zufolge verliert ein mittelgroßer Stern Materie an einen Begleitstern und kollabiert später zu einem Neutronenstern, was die eigentliche Supernova auslöst. Bislang sind erst acht Supernovae bekannt, die nach diesem Schema ablaufen könnten.

Doch auch über einen "Klassiker", den Supernova-Typ-Ia, ist sich die Wissenschaft noch längst nicht einig. So erschienen im Jahresverlauf zwei sich gegenseitig widersprechende Arbeiten über den Entstehungsmechanismus dieses Supernovatyps: Zwar sind sich die Forscher weit gehend sicher, dass es Weiße Zwerge sind, die in den gewaltigen Explosionen ihr Ende finden – doch wie sie die dafür nötige Masse erreichen, ob durch Massenakkretion von einem Begleitstern oder durch die Verschmelzung mit einem zweiten Zwergstern, ist eine auch 2010 noch ungeklärte Forschungsfrage. Typ-Ia-Supernovae eigenen sich besonders als kosmische Entfernungsmarken: Mit ihnen lassen sich die Abstände zu weit entfernten Galaxien bestimmen. Ende der 1990er Jahre führten solche Messungen zur Entdeckung der beschleunigten Expansion des Kosmos, die der mysteriösen Dunklen Energie zugeschrieben wird.

Astronomische Maße

© Crowther. P.A. et al.: The R136 star cluster hosts several stars whose individual masses greatly exceed the accepted 150 M⊙ stellar mass limit. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 408, 2010, fig. 1 (Ausschnitt)

Der innere Bereich des Sternhaufens R 136 | Mit Hilfe der adaptiven Optik des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO gelang es, den innerten Bereich des Sternhaufens R 136 aufzulösen. Die Beschriftung "a1" kennkeichnet den Ort des massereichen Sterns R 136a1. Die Kantenlänge des großen Bilds beträgt zwölf Bogensekunden, entsprechend 10,2 Lichtjahren. Das Inset hat eine Kantenlänge von vier Bogensekunden oder 3,4 Lichtjahre. Die räumliche Auflösung des Detailbilds beträgt 0,1 Bogensekunden oder 5000 Astronomische Einheiten.

Mit Hilfe der adaptiven Optik des Very Large Telescope (VLT) in Chile gelang es, seine Masse zu bestimmen: R 136a1 ist demzufolge 265-mal so schwer wie die Sonne. Noch können die Forscher nicht ausschließen, dass es sich vielleicht um ein enges Doppelsternsystem handelt, doch falls R 136a1 ein einzelner Stern ist, könnte er durch gewaltige Sternwinde bereits 50 Sonnenmassen an den umgebenen Weltraum verloren haben – sein "Geburtsgewicht" betrug dann womöglich mehr als 300 Sonnenmassen.

© NASA, ESA, G. Illingworth (UCO/Lick Observatory and University of California, Santa Cruz) and the HUDF09 Team / Hubble image of the distance-record galaxy UDFy-38135539 / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt)

Die am weitesten entfernte Galaxie | Eine Aufnahme der Rekordgalaxie UDFy-38135539 mit dem Weltraumteleskop Hubble.

Und auf der Erde? Dort ging 2010 in Oberhausen die Ausstellung "Sternstunden – Wunder des Sonnensystems" zu Ende. Ursprünglich für das Astronomiejahr 2009 entwickelt und dann verlängert bis zum 30. Dezember 2010, lockte die Ausstellung über 900 000 Besucher in das Oberhausener Gasometer – mehr als jede andere zuvor.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.