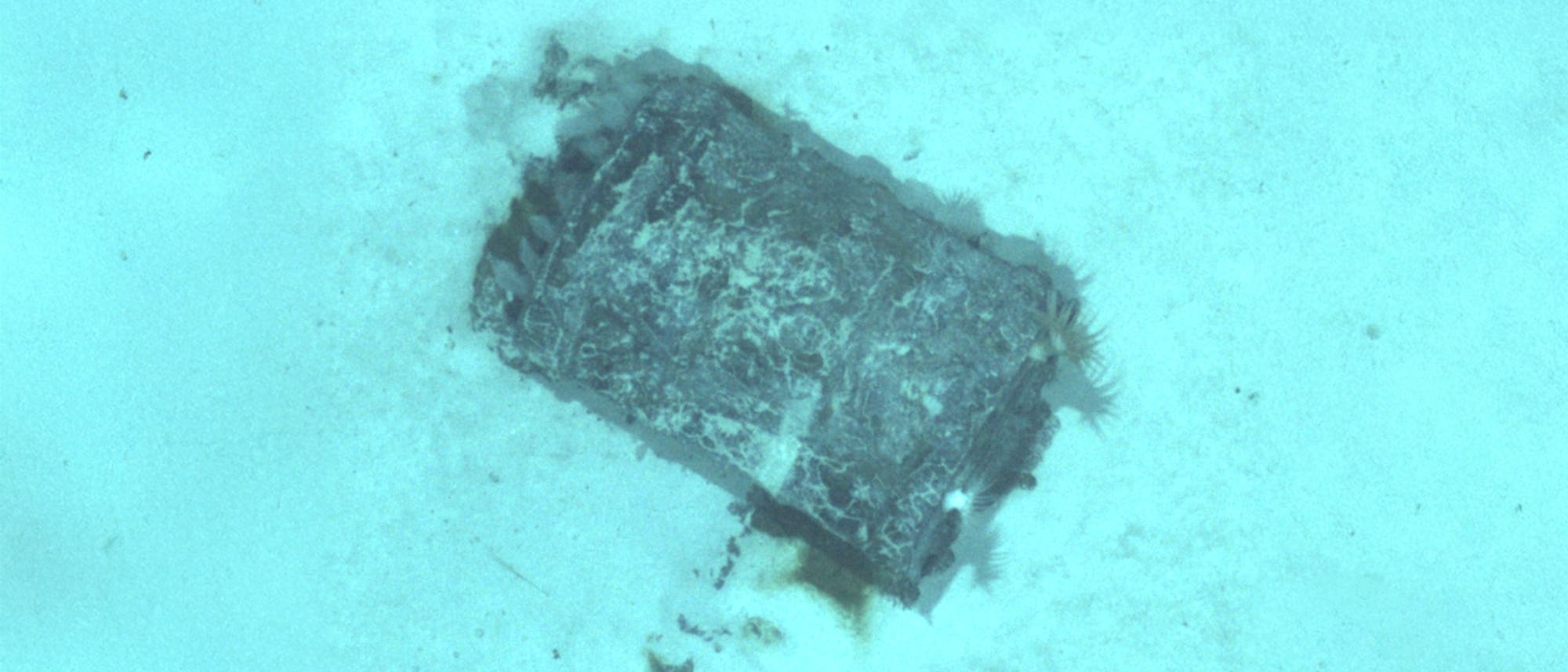

Atommüll im Atlantik: »Eigentlich sollten die Fässer nicht mehr da sein«

Zwischen 1946 und 1993 entsorgten etliche Staaten der nördlichen Hemisphäre hunderttausende Fässer mit radioaktivem Müll im Meer – darunter auch Deutschland. Die Tiefsee galt damals als abgelegener und kostengünstiger Ort, um die Abfälle fernab menschlicher Aktivitäten zu lagern. Eine international besetzte, wissenschaftliche Expedition hat nun mehr als 3000 der Fässer erstmals in den Tiefen des nordöstlichen Atlantiks aufgespürt und Proben aus der Umwelt gesammelt. Wie gefährlich sind die Fässer wirklich? Und was weiß man inzwischen über ihre Spuren in der Tiefsee? Der Radioökologe Marc-Oliver Aust vom Thünen-Institut für Fischereiökologie erklärt, warum die Fässer eigentlich gar nicht mehr auffindbar sein sollten, ob man sich deshalb Sorgen machen muss und wie ausgerechnet der Atommüll nun dabei helfen kann, die Tiefsee besser zu verstehen.

Herr Aust, wir Menschen haben in der Regel kaum Berührungspunkte mit der Tiefsee. Das macht sie doch zu einem geeigneten Ort, um etwas zu entsorgen, was man nicht mehr sehen will – oder nicht?

Ja, das hat man über einen recht langen Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Man wusste, dass küstennahe Gewässer reich an Organismen sind – auch an kommerziell bedeutsamen Fischbeständen. Über die Tiefsee dagegen dachte man lange, sie sei recht leblos und ohnehin nicht von wirtschaftlichem Interesse.

War das denn rückblickend eine gute Idee?

Das kann ich momentan noch nicht beurteilen. Wenn man radioaktive Abfälle an einen Ort bringt, von wo man sie weder zurückholen noch mit üblichen Mitteln überwachen kann, ist das grundsätzlich erstmal eine schwierige Situation.

Was ist in den Fässern drin?

Tatsächlich wissen wir es nicht zu 100 Prozent. Aus Deutschland kamen vor allem Labormaterialien aus der Forschung – irgendwelche Tücher und Handschuhe, die mit Radioaktivität in Kontakt waren. Andere Staaten haben möglicherweise auch stärker kontaminierte Materialien loswerden wollen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen in den Fässern hauptsächlich kurzlebige Radionuklide wie Iod-125 und Cäsium-134 lagern. Die strahlen bereits nach kurzer Zeit – also nach ein paar Wochen oder Jahren – nicht mehr so stark. Allerdings könnte auch ein kleiner Anteil langlebiger Alphastrahler dabei sein. Die strahlen über Jahrtausende.

Sind Alpha-Emitter schädlicher als andere Strahler?

Nein, nicht grundsätzlich. Beta- und Gamma-Emitter senden elektromagnetische Strahlung in Form von Elektronen oder Photonen aus, wenn sie zerfallen. Alphastrahler dagegen emittieren Heliumkerne, die aufgrund ihrer relativ großen Masse kaum in Materie eindringen. Treffen sie von außen auf den menschlichen Körper, ist das relativ ungefährlich. Wird ein Alphastrahler dagegen eingeatmet oder geschluckt, ist die schädliche Wirkung sehr groß, da sich die hohe Strahlendosis auf kleinem Raum und in empfindlichen Geweben konzentriert.

»Es wurde damals vorab untersucht, wie schnell die Fässer im Meerwasser verrosten – nach etwa 25 Jahren hätte ihr Inhalt komplett freigesetzt sein sollen«

Sind die Alphastrahler denn noch gut in den Fässern eingeschlossen?

Einige Behälter, die man gefunden hat, sind noch intakt, andere haben Leckagen. Eigentlich sollten die aber längst nicht mehr da sein. Es wurde damals vorab untersucht, wie schnell die Fässer im Meerwasser verrosten – nach etwa 25 Jahren hätte ihr Inhalt komplett freigesetzt sein sollen. Kurzlebige Radionuklide, die die wesentliche Strahlungsdosis in den Fässern ausmachen, sind dann bereits zerfallen. Die langlebigen Strahler wollte man zeitlich gestaffelt freisetzen: Die Fässer aus dem ersten Jahr sollten gemeinsam kaputtgehen, die Fässer aus dem zweiten Jahr und so weiter. Das zumindest war der Plan – bloß fanden die Tests nicht in der Tiefsee, sondern im Schwimmbecken statt.

Die Fässer sind also nicht so gealtert, wie man das angenommen hatte. Ist das ein Problem?

Dafür müssen wir die Messwerte abwarten. Wenn jetzt aber auf einen Schlag alle Fässer kaputtgehen und gleichzeitig viel Alphastrahlung freisetzen, haben wir genau den Effekt, den man vermeiden wollte – viel Radioaktivität auf relativ kleinem Raum. Dann ist das Risiko groß, dass sich die Radionuklide in Organismen anreichern.

Wie das?

Beispielsweise indem ein Wurm Sediment aufnimmt, das mit Plutonium aus den Fässern kontaminiert ist. Frisst ein Fisch den kontaminierten Wurm, hat dieser dann die Radionuklide im Körper, also Atomkerne, die unter Abgabe von Strahlung zerfallen. Das ist möglicherweise für beide Organismen schon schlimm genug. Weil der Fisch aber im Verlauf seines Lebens eine ganze Menge Würmer frisst, können sich die Radionuklide in seinem Körper relativ schnell anreichern – und das Ganze setzt sich in der Nahrungskette weiter fort. Alphastrahlendes Plutonium hat zum Beispiel die unangenehme Angewohnheit, dass es sich in den Knochen ablagert, weil es Kalzium in seinen chemischen Eigenschaften sehr ähnelt. Dort kann es dann großen Schaden anrichten.

Was sind die Risiken für den Menschen?

Für Menschen wäre das größte Risiko, dass die Radionuklide in unsere Nahrungskette gelangen. In den 1980er Jahren hat die Nuclear Energy Agency in einem Modell gezeigt, dass die meisten Radionuklide aus den Fässern letztendlich in die Antarktis gelangen. Menschen, die sich 200 Jahre nach dem Versenken der Atommüllfässer von Krusten- und Schalentieren aus dem antarktischen Ozean ernähren, wären laut diesem Modell der höchsten Strahlendosis ausgesetzt. Es handelte sich dabei aber um ein Tausendstel der natürlichen Strahlung, der wir ohnehin ausgesetzt sind. Das wäre also relativ unbedenklich. Seitdem haben wir aber einerseits viele neue Erkenntnisse gewinnen können, andererseits hat die Klimaerwärmung an Fahrt aufgenommen – und wir wissen, dass die Fässer noch da sind. Das Modell von damals kann folglich nicht mehr ganz stimmen.

Haben wir denn heute ausreichend Daten für ein neues Modell?

Ich denke, wir können das Ganze immer noch nicht vernünftig modellieren. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht genug über die trophischen Ebenen in der Tiefsee Bescheid – also in welchem Schritt der Nahrungskette sich was worin anreichert. Erstaunlicherweise hat die derzeitige wissenschaftliche Expedition bis jetzt auch nicht viele Organismen dort unten aufspüren können. Und wenn relativ wenige Organismen mit relativ vielen Strahlern in Kontakt kommen, dann weiß ich nicht, was da am Ende dabei rauskommt. Ich kann es mir aber denken.

»Wir gehen davon aus, dass nichts passiert – wissen es aber nicht genau«

Und was denken Sie?

Dass sich die Radionuklide in der Nahrungskette stark anreichern könnten. Daher können wir aus meiner Sicht eine Gefahr für Tier oder Mensch nicht zu 100 Prozent ausschließen.

Das klingt nach einer großen Unsicherheit.

Stimmt. Wir gehen davon aus, dass nichts passiert – wissen es aber nicht genau.

Sollte man die Fässer dann nicht sicherheitshalber bergen?

Bevor man einen Gedanken daran verschwendet, die Fässer zu bergen, sollte man erstmal nachweisen, dass eine Gefahr für den Menschen besteht. Selbst wenn die Region um die Fässer stark kontaminiert ist, ist das immer noch äußerst unwahrscheinlich. Außerdem kommen da unten nur ein paar U-Boote hin – und das Militär. Keine Ahnung, wie man die Fässer überhaupt wieder nach oben holen könnte. Und selbst dann: Man hat zwar damals gesagt, dass die Länder, die den Müll dort versenkt haben, dafür verantwortlich sind. Man müsste dazu aber herausfinden, zu wem das Fass XY jetzt eigentlich gehört. So nach dem Motto: Wir haben hier 20 Fässer und die möchten gerne abgeholt werden. Wie soll das gehen? Und was machen die Länder dann damit?

Was könnten die Länder denn damit machen?

Sie könnten die Fässer einem der wenigen Endlager zuführen, die wir in Europa haben. Ob die dort überhaupt eingelagert werden dürfen, kann ich allerdings nicht abschätzen.

Gäbe es denn eine Alternative?

Man könnte die Fässer mit Sediment bedecken, um die Radionuklide einzuschließen. Das wäre wahrscheinlich einfacher, kostengünstiger und würde auch mit weniger Kontamination einhergehen – bei der Bergung besteht nämlich die große Gefahr, dass die Fässer kaputtgehen, die darin radioaktiven Stoffe freigesetzt werden und die Region großräumig kontaminieren.

Es gibt viele Bilder davon, dass Autoreifen, Schiffswracks und anderer Müll überzogen sind von Korallen, Muscheln und anderen Organismen. Sind auch die Fässer mittlerweile ein eigenes Ökosystem?

Klar, sie sind ein harter Untergrund. Darauf wird sich im Meer immer etwas ansiedeln.

Kann man den Fässern sonst noch irgendetwas Gutes abgewinnen?

Radioaktive Stoffe wurden schon öfter eingesetzt, um Prozesse im Ozean besser zu verstehen. Zum Beispiel konnte man mit Cäsium-137, das aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield in die Irische See geleitet wurde, die Meeresströmungen im Atlantik besser nachvollziehen. Man könnte die Situation also zum Anlass nehmen, die Tiefsee und ihre Strömungsdynamik genauer zu untersuchen. Ich fände es außerdem spannend, die Nahrungskette zu erforschen. Denn: Jede radioaktive Quelle, auch ein Atommüllfass, hat quasi ihren eigenen Fingerabdruck, das sogenannte Isotopenverhältnis. Taucht dieser Fingerabdruck in verschiedenen Tieren auf, wissen wir, wer wen gefressen hat – und wir können schauen, in welchen Meeresregionen die radioaktiven Stoffe aus den Fässern am Ende ankommen.

Gewissermaßen ein radioaktiver AirTag für Meerestiere?

Genau. Wenn der Müll schon mal da ist, ist das wohl das Beste, was man aus der Situation rausholen kann.

Herr Aust, denken Sie, dass wir uns zu viele Sorgen um die Fässer machen?

Definitiv. Viele denken, dass radioaktive Stoffe furchtbar gefährlich sind und uns alle sofort umbringen. Dabei ist die Strahlung aus künstlichen Quellen aktuell gar nicht das Problem; natürliche Radionuklide machen den viel größeren Anteil an der gesamten Radioaktivität in der Umwelt aus. Essen wir beispielsweise einen Fisch, nehmen wir natürliche Uran-Zerfallsprodukte zu uns – und damit kommen wir Menschen klar. Und falls es mal irgendwelche erhöhten Messwerte gibt, dann gibt es Stellen, die sich melden werden, die Produkte aus dem Verkehr ziehen oder Meeresgebiete für die Fischerei sperren. Gerade deshalb überwachen wir in Europa alles so genau, was mit Radioaktivität zu tun hat – damit wir Expertise haben, falls da draußen mal wieder irgendein Unfall passieren sollte, egal ob in einem Kernkraftwerk oder mit einem nuklearbetriebenen Schiff.

Wenn Atommüll nicht in der Tiefsee gelagert werden soll, wo dann? Auf dem Mond?

Eine Zeitlang gab es tatsächlich diese Überlegung, radioaktive Abfälle auf den Mond zu schießen – bis zum Glück irgendjemand gefragt hat: Und was, wenn eine der Raketen auf dem Weg zerbricht und alles wieder auf die Erde herunterrieselt? Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, solche Stoffe an Land zu lagern, zum Beispiel in Bergwerken. Wie aussichtsreich das ist und welche Vor- und Nachteile das hat, müssen Leute mit geologischer Expertise beurteilen. Wenn ich mir allerdings angucke, wie Europa vor einer Millionen Jahre ausgesehen hat – das sind ja die Zeiträume, in denen wir hier denken müssen –, dann ist es eine ganz schöne Herausforderung, einen geeigneten Ort zu finden. Ich bin ehrlich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.