Außerirdische Welten: Wann wurde der erste Exoplanet entdeckt?

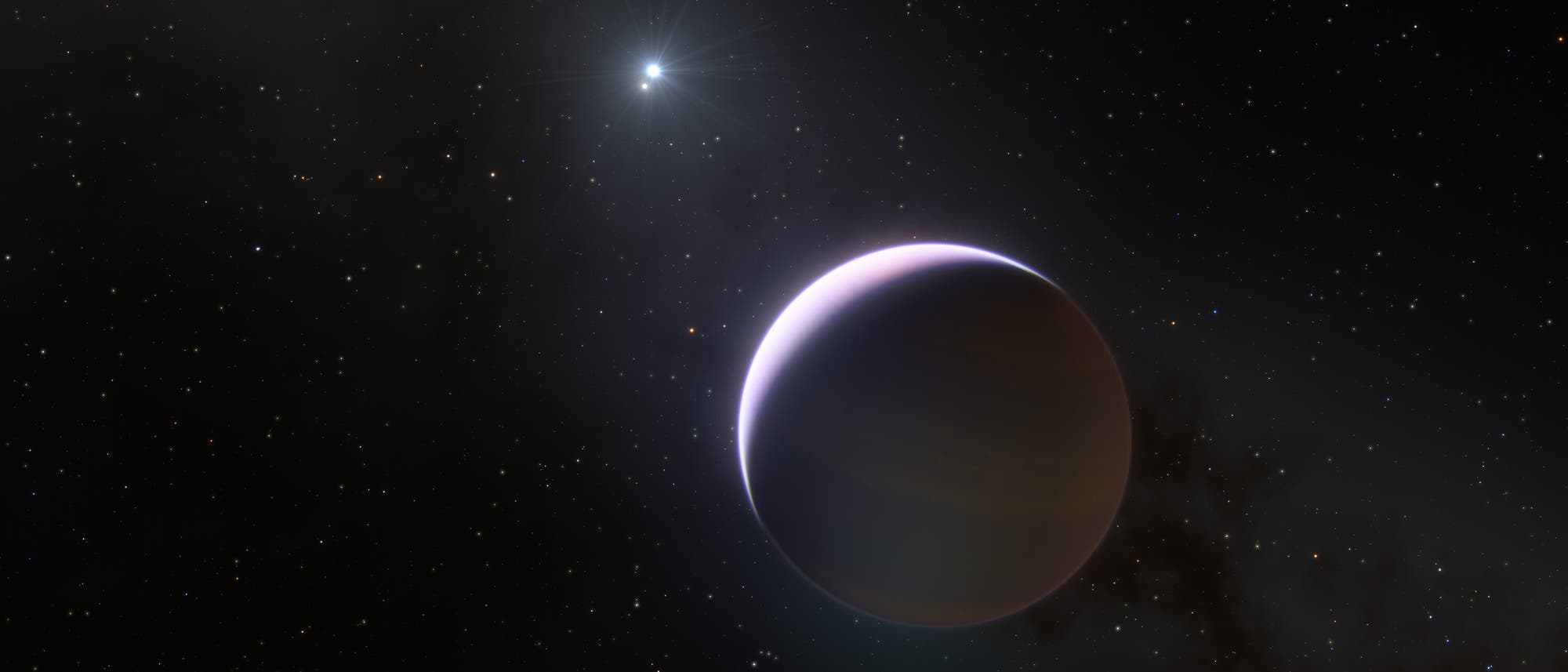

Seit Jahrhunderten fragen sich Menschen, ob um andere Sterne ebenfalls Planeten kreisen, und malen sich aus, wie diese fremden Welten wohl aussehen könnten. Es dauerte eine Weile, bis der technische Fortschritt die Vorstellungskraft schließlich einholte und Astronomen im Jahr 1992 tatsächlich die Entdeckung der ersten Exoplaneten bekannt gaben. Diese waren weder erdähnlich noch umkreisten sie einen Stern wie die Sonne, aber ihre Existenz ließ sich bestätigen. Es war der erste Nachweis von Welten außerhalb unseres Sonnensystems.

Forscherinnen und Forscher streiten allerdings darüber, ob es erste Hinweise auf Exoplaneten nicht schon Jahre früher gab. Im Jahr 1988 berichteten Fachleute nämlich ebenfalls, einen Planeten um den nahen Stern Gamma Cephei A, 45 Lichtjahre von der Erde entfernt, entdeckt zu haben. Diese Behauptung wurde zwar später wegen unzureichender Daten zurückgezogen; im Jahr 2003 zeigten weitere Beobachtungen jedoch, dass der Planet tatsächlich existiert. Eigentlich war das also der erste Beweis für fremde Welten im Universum – so möchten es jedenfalls viele Lehrbücher und Artikel glauben machen.

Doch genau genommen ist auch das nicht ganz richtig. In einem Fachartikel, der in den Protokollen einer astronomischen Konferenz veröffentlicht wurde, zeigte der amerikanische Astronom Ben Zuckerman, dass die ersten Belege für Exoplaneten wohl noch deutlich älter sind.

Ein seltsamer Fund

Im Jahr 1917 suchte der niederländisch-amerikanische Astronom Adriaan van Maanen nach Sternen, die sich vergleichsweise nah an unserer Sonne befinden. Dafür hielt er nach Sternen Ausschau, die sich schneller über den Himmel bewegten als die Sterne in ihrer Umgebung. Die Idee dahinter ist, dass sich Sterne, die der Erde näher sind, rascher zu bewegen scheinen als weiter entfernte – so, wie Bäume am Straßenrand schneller an einem vorbeizurasen scheinen als weit entfernte Hügel, wenn man im fahrenden Auto sitzt.

Tatsächlich fand er einen solchen Stern, und dieser erwies sich als seltsam. Die damaligen Beobachtungen zeigten, dass er nur etwa 13 Lichtjahre von uns entfernt war (modernen Messungen zufolge sind es 14,1 Lichtjahre). Etwas ergab jedoch keinen Sinn: Die Beobachtungen deuteten nämlich auch darauf hin, dass es sich um einen heißen Stern handelte, heißer als die Sonne, und diese Art von Sternen ist sehr lichtstark. Allerdings war »Van Maanen 2«, wie der Stern später getauft wurde, viel zu lichtschwach. Allein auf Grund seiner Temperatur hätte er zu den hellsten Sternen des Nachthimmels gehören müssen. Stattdessen war er so lichtschwach, dass man ihn ohne Teleskop nicht sehen konnte!

Im Lauf der nächsten Jahrzehnte konnten Forscher und Forscherinnen das Rätsel um den mysteriösen Himmelskörper lösen. Van Maanen 2 ist ein Beispiel für einen Weißen Zwerg, ein Überbleibsel eines relativ massearmen Sterns wie der Sonne, nachdem er den gesamten nuklearen Energievorrat in seinem Kern verbraucht, sich dann zu einem Roten Riesen ausgedehnt und schließlich seine äußeren Schichten abgestoßen hat. Was übrig bleibt, ist der heiße Kern des Sterns, der aus der Ferne wie ein gewöhnlicher Stern aussieht und dessen Temperatur derjenigen eines Sterns mit viel größerer Masse entspricht. Ein solcher Weißer Zwerg ist zwar klein, aber außerordentlich dicht: Er kann ungefähr so viel Masse in einem etwa erdgroßen Himmelskörper enthalten, wie unsere Sonne besitzt! Ein Kubikzentimeterwürfel aus Materie eines Weißen Zwerges kann eine Tonne wiegen - das ist etwa 100 000-mal so dicht wie Blei.

Van Maanen 2 ist unter den einzelnen Weißen Zwergen derjenige, welcher der Sonne am nächsten liegt, und wird daher besonders intensiv untersucht. (Es gibt noch zwei näher gelegene, aber sie umkreisen andere Sterne.) Weiße Zwerge sind so lichtschwach, dass es schwierig ist, sie zu studieren, wenn sie in großer Entfernung liegen. Einen so nahen Zwerg zu haben, ist also ein Segen für die Astrophysik.

Untersuchungen enthüllten jedoch noch ein weiteres Rätsel des Sterns. Astronomen können viele Merkmale eines kosmischen Objekts untersuchen, indem sie ein Spektrum aufnehmen. Hierbei wird das einfallende Licht in viele einzelne Wellenlängen (oder Farben) zerlegt. Verschiedene Elemente und Moleküle absorbieren Licht nur bei ganz bestimmten Wellenlängen, so dass man das Material in Sternen identifizieren und messen kann, indem man nach Bereichen im Spektrum sucht, in denen weniger Licht vorhanden ist: Das sind Absorptionslinien. Zum Zeitpunkt der Entdeckung von Van Maanen 2 wurden solche Spektren ähnlich wie Bilder aufgezeichnet: Das Licht vom Teleskop wurde auf eine Glasplatte projiziert und mit speziellen lichtempfindlichen Chemikalien besprüht.

Verräterisches Spektrum

Als Astronomen das Spektrum von Van Maanen 2 auf einer dieser Platten untersuchten, waren sie erstaunt, Merkmale zu sehen, die normalerweise mit viel massereicheren Sternen in Verbindung gebracht werden – wie beispielsweise eine starke Absorptionslinie von Kalzium in der Sternatmosphäre. Einem modernen Astronomen erscheint das in der Tat sehr merkwürdig.

Kalzium sollte in der Atmosphäre eines Weißen Zwergs nicht vorhanden sein; die Sternleiche hat eine ungeheuer starke Oberflächengravitation. Ein Mensch, der auf der Oberfläche des Zwergsterns steht, würde etwa 7000 Tonnen wiegen – mehr als das 20-Fache der Freiheitsstatue! Trotz dieser hohen Schwerkraft kann ein Weißer Zwerg über seiner Oberfläche eine Atmosphäre haben, die fast ausschließlich aus extrem heißem Wasserstoff und Helium besteht. Alle schwereren Elemente wie Eisen oder Kalzium sollten für astronomische Verhältnisse recht schnell auf die Oberfläche fallen und die Atmosphäre verlassen. Die meisten Weißen Zwerge haben tatsächlich extrem reine Atmosphären, die nur aus diesen beiden leichteren Elementen bestehen.

Aber nicht alle - einige sind mit schwereren Elementen »verunreinigt«, wobei Van Maanen 2 das erste Beispiel dafür ist, das Wissenschaftler entdeckten. Das nächste Teil dieses exoplanetaren Puzzles kam in den frühen 2000er Jahren dazu, als Fachleute bei einigen Weißen Zwergen einen »Infrarotexzess« feststellten. Das bedeutet, dass diese Weißen Zwerge mehr Infrarotstrahlung abgeben als erwartet. So etwas wurde auch bei normalen Sternen beobachtet und deutet auf das Vorhandensein einer vom Sternenlicht erwärmten Trümmerscheibe hin, die Infrarotstrahlung abgibt. Bei Weißen Zwergen war diese Erkenntnis unerwartet, wurde aber schnell auf die Überreste von Asteroiden zurückgeführt, die von der starken Schwerkraft des toten Sterns zerrissen worden waren. Die Asteroiden selbst waren wahrscheinlich Teil des Planetenbildungsprozesses, der Milliarden von Jahren zuvor stattfand, als der Weiße Zwerg noch ein junger, kräftiger Stern wie die Sonne war. Nach dem Erlöschen des Sterns könnten die Asteroiden durch die Schwerkraft der verbleibenden Gasriesenplaneten in enge Umlaufbahnen abgelenkt und auseinandergerissen worden sein. Mit der Zeit regneten diese mit schweren Elementen angereicherten Trümmer auf den Weißen Zwerg herab und verunreinigten die Atmosphäre.

Viele dieser Weißen Zwerge sind alt, zeigen aber immer noch diese Überbleibsel in ihren Spektren. Offenbar hält der Trümmerregen also nach wie vor an. Andernfalls wäre das schwerere Material schon längst aus der Atmosphäre entfernt worden.

Aus diesem Grund war das von Kalzium gezeichnete Spektrum von Van Maanen 2 so bizarr: Er ähnelte nicht nur einem heißeren Stern, sondern war auch mit Trümmern eines alten Planetensystems kontaminiert.

Während auf der Erde der Erste Weltkrieg tobte, fand 14 Lichtjahre entfernt ein ganz anderer Krieg der Welten statt. Ein winziger Lichtfunke, der von einem Teleskop aufgefangen und auf einer kleinen Glasplatte aufgezeichnet wurde, zeigte, dass um andere Sterne herum auch Planeten existierten.

In gewissem Sinn entdeckten Forscherinnen und Forscher fremde Welten also nicht erst in den 1980er oder gar 1990er Jahren. Es dauerte zwar fast ein Jahrhundert, bis man sie vollständig verstand, doch die ersten Hinweise auf Exoplaneten wurde bereits 1917 gefunden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.