Nobelpreise 2018: Dem Leben helfen, einen Weg zu finden

Den Nobelpreis für Chemie teilt sich 2018 die Biochemikerin Frances H. Arnold mit den beiden Wissenschaftlern George P. Smith und Gregory P. Winter. Die drei Laureaten haben Methoden entwickelt, Proteine im Labor einem zielgerichteten Evolutionsprozess zu unterwerfen. Am Ende können so viel schneller deutlich wirksamere biologische Werkzeuge für allerlei verschiedene denkbare Einsatzzwecke entwickelt werden - eine, wie das Nobelpreiskomitee findet, echte »R(E)volution der Chemiewissenschaft«.

Das Leben findet einen Weg, wie Spielfilmfans und Biologen wissen: Zufällige Veränderungen von vorhandenem Material und die Selektion der daraus resultierenden Varianten - also Evolution - haben im Lauf von Jahrmillionen dafür gesorgt, dass es keine notwendige biochemische Dienstleistung gibt, die nicht von irgendeinem passenden Spezialwerkzeug der Bakterien, Viren und Zellen effizient erledigt wird. Sich aus diesem Arsenal zu bedienen, hatten Forscher seit Langem gelernt: Sie benutzen eine Vielzahl von passenden Enzymen zum Zerlegen und Stricken chemischer Verbindungen und viele Antikörper, die der Körper gegen Krankheitserreger richtet. Das klappt gut, hat aber ärgerliche Grenzen. Im Arsenal finden sich eben nur Werkzeuge, die Zellen brauchen können; sie taugen aber nicht immer für alle Aufgaben, die Menschen sich ausdenken und wünschen.

Ärgerlich. Zudem ist es nach heutigem Wissensstand auch nahezu aussichtslos, sich solche Werkzeuge selbst passend zu schneidern. Zwar scheitert man rein technisch nicht mehr daran, gezielt Aminosäure an Aminosäure zu reihen, um ein künstliches Proteinwerkzeug zu erzeugen - man weiß allerdings meist gar nicht so recht, was man dabei tut, weil es rasch zu sich potenzierenden unberechenbaren Effekten der ungemein vielfältigen Bausteine in der sich knäulenden Kette kommt. Da lag eine alternative Idee nahe: Könnte man den Evolutionsprozess hin zu neuen, nützlichen Werkzeugen nicht vielleicht gezielt fördern, irgendwie steuern und womöglich beschleunigen - statt auf die mögliche Hilfe der Evolution ein paar Jahrhunderttausende warten zu müssen?

Tatsächlich gelingt genau das heute im Labor, weil die frisch preisgekrönten Arnold, Smith und Winter mit ihren Mitarbeitern den richtigen Fährten folgten und am Ball blieben.

Frances Arnold - geboren 1956 in den USA und erst die fünfte Frau in der langen Liste der Chemielaureaten - veröffentlichte ihren bahnbrechenden Beitrag zur gezielten, quasi evolutionären Entwicklung eines Enzyms im Jahr 1993. Ihre Grundidee war, Bakterien im Labor zu einem Typ von »evolutionärer Maschine« umzubauen, die der in Bochum geborene Chemienobelpreisträger Manfred Eigen einige Jahre zuvor schon theoretisch skizziert hatte.

Eine solche Maschine (etwa eine Zelle) verändert ihren Output (etwa eine Auswahl verschiedener Proteine) schrittweise per zufällig eingebrachten Mutationen, wobei nach jedem Schritt die resultierenden Varianten der Maschine ausgewählt werden, die nach vorgegebenem Rahmen »nützlich« veränderte Produkte hervorgebracht haben. Arnold setzt diese abstrakten Vorgaben nach und nach um. Ihr konkretes Ziel war dabei anfangs, eine neue, besser nutzbare Variante des Enzyms Subtilisin zu finden - einer bakteriellen Protease, die in der Industrie mittlerweile auch in Waschmitteln eingesetzt wird. Die von Arnold erwünschte Variante sollte dabei aber nicht nur, wie unter natürlichen Bedingungen, in wässrigen Lösungen, sondern auch im organischen Lösungsmittel Dimethylformamid funktionsfähig bleiben.

Arnold begann in den 1990er Jahren am California Institute for Technology damit, zufällige Mutationen in den genetischen Bauplancode des Enzyms einzufügen und die mutierten Varianten in Bakterien-DNA zu schleusen. Dann selektierte sie aus ihrer so eröffneten bakteriellen Subtilisin-Bibliothek jene Varianten, die sich am besten dabei schlugen, ein Testprotein (Kasein) im organischen Lösungsmittel zu zerlegen. Nur diese Varianten wählte sie dann für eine weitere Runde von Mutationen aus - und wiederholte den Selektionsprozess des jeweils evolutiv fittesten Subtilisins noch weitere vier Runden lang. Das reichte: Am Ende hatte sie eine Enzymvariante zufällig kreiert und aktiv aufgespürt, die nicht nur in Dimethylformamid arbeitsfähig war, sondern dort sogar 256-mal aktiver war als das ursprüngliche Enzym in wässriger Lösung. Das Enzym verdankte seine Eigenschaften dabei zehn ganz bestimmten, scheinbar willkürlich im Ursprungscode verteilten Mutationen - deren kombinierten Effekt vor dem Experiment so niemand je hätte voraussehen können.

Per Zufall und gerichteter Selektion von mutierten Varianten kommt man also auch im Labor verblüffend schnell sehr weit, wie Arnolds Ansatz demonstriert: Man muss dabei vor allem wissen, was man will, nicht aber unbedingt, wie man es erreichen könnte. Mittlerweile haben viele Mitstreiter weltweit die Methode entscheidend verbessert. Auch Arnolds Team arbeitet weiter damit, was bis heute Früchte abwirft: Im vergangenen Jahr evolvierte ihr Team am CalTech etwa die Häm-Proteine von E.-coli-Bakterien in Hochleistungsvarianten, die wesentlich effizienter als bisher verwendete künstliche Katalysatoren organische Kohlenstoff-Silizium-Verbindungen knüpfen. Diese werden zum Beispiel in einigen neuartigen Medikamentenwirkstoffen gebraucht.

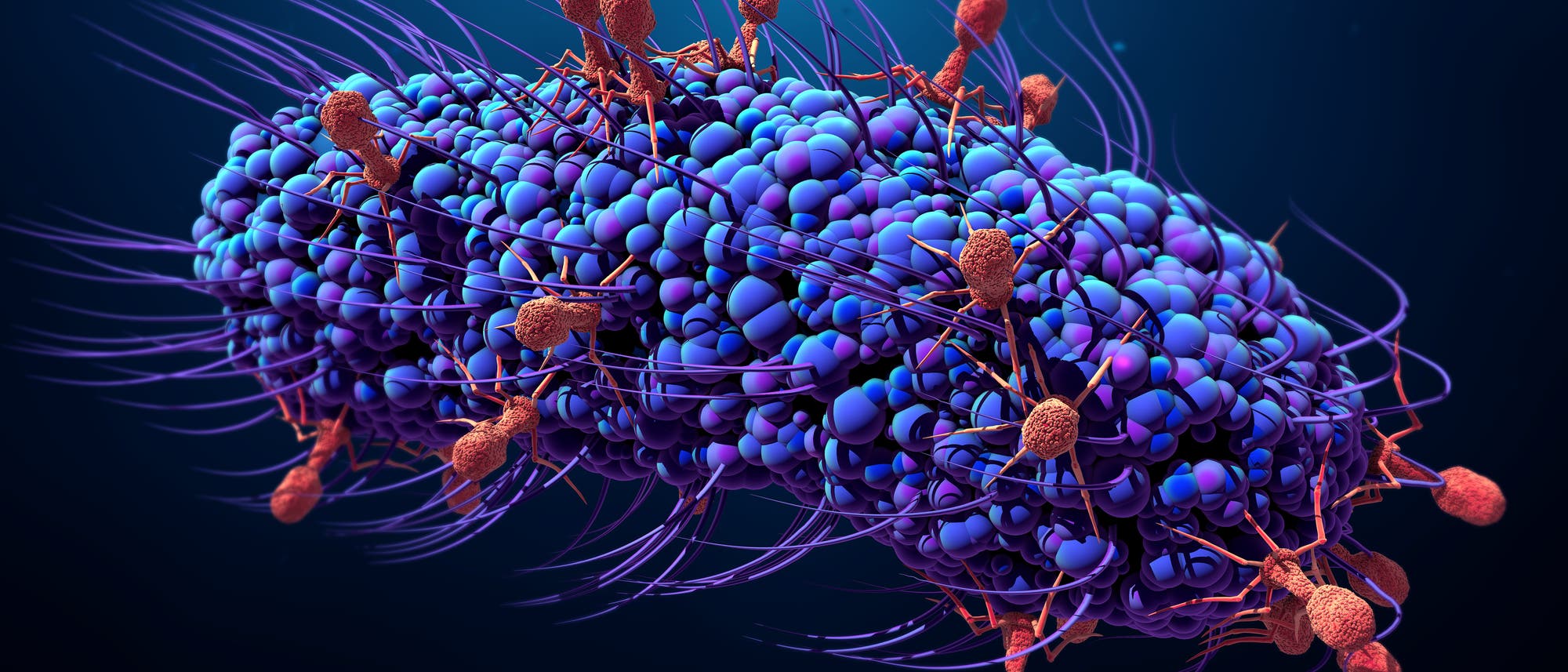

Die zweite Hälfte des Chemienobelpreises geht an die Forscher Smith und Winter, die einen noch einmal anderen Weg gefunden und ausgebaut haben, biochemische Evolutionsprozesse kontrollierbar für die Wissenschaft einzuspannen. Der 1941 geborene US-Amerikaner George P. Smith, heute an der University of Missouri, hatte schon Anfang der 1980er Jahre mit Bakteriophagen gearbeitet, die damals vor allem als einigermaßen simpel handhabbares Werkzeug angesehen wurden, mit dem man unterschiedliche Gene in Zellen einschleusen kann. Smith kam aber auf eine andere Idee und wurde damit zu einem Väter der so genannten Phagen-Display-Technik: einer vielfältig nützlichen biotechnologischen Methode, bei der man Bakteriophagen einsetzt, um die Funktion von neu gebastelten Proteinen zu scannen.

Smith setzte den DNA-Code für ein Protein oder Peptid - das ihn etwa interessierte, weil dessen Funktionsweise unklar war - inmitten des Codes für ein Hüllprotein in der Phagen-DNA. Dies sorgt dafür, dass das zu untersuchende Proteinfragment bei der Vermehrung des Phagens in Bakterien gebaut und mitsamt des Hüllproteins auf der Außenseite der neuen Phagen präsentiert wird. Die Phagen mit dem Peptid auf der Hülle können nun etwa mit fest montierten Antikörpern gegen das Peptid herausgefischt werden. So kann dann auch die Wirksamkeit - also Bindungsfähigkeit - der Antikörper zum Peptid getestet werden oder auch, wie sich diese Wirksamkeit verändert, wenn man das Peptid geringfügig evolutiv modifiziert. Seit den 1990er Jahren testen Wissenschaftler weltweit mit ähnlichen Ansätzen die Eigenschaften von verschiedenen Biomolekülen, und es entstanden laufend Phagen-Display-Bibliotheken, mit denen viele Antigen-Antikörper-Reaktionen gleichzeitig gescannt werden können.

Profitiert hat von der nobelpreiswürdigen Idee auch Sir Gregory P. Winter, geboren 1951 in England und an der Cambridge University tätig. Sein Verdienst war nun, den Ansatz von Smith zu erweitern: Er wollte am Ende unterschiedlichste Varianten von Antikörpern auf die Phagen-Außenseite schleusen und testen, was ihm schließlich auf gelang. Auf diesem Weg als wirksam identifizierte Antikörper finden sich heute auch bereits in pharmazeutisch eingesetzten Medikamenten.

Begonnen hatte Winter Ende der 1980er Jahre damit, den entscheidenden antigenbindenen Teil von Antikörpern nach Smiths Vorbild in den Phagenhüllproteincode zu schleusen - so dass die Phagen schließlich diesen Antikörper an ihrer Oberfläche produzierten. Solche Antikörper-Phagen konnte Winter mit Antigen-Anglerhaken gezielt herausfischen.

Damit war der Startschuss für eine rasante Evolution seiner Idee gefallen: In der Folge testete er kleine und größere zufällige Veränderungen von montierten Antikörpern und dazu passenden Antigenen und sammelte Bibliotheken mit Milliarden unterschiedlicher Varianten. Analog zu Arnold und ihren Enzymen selektierte er besonders potente Varianten von Antikörpern und unterzog diese dann weiteren Evolutions- und Selektionsschritten. Auf dem Weg konnte er nach und nach zum Beispiel Antikörper präsentieren, die sich etwa sehr spezifisch nur an Krebszellen oder an HI-Viren binden. Auf diesen Arbeiten gründet auch der monoklonale Antikörper Adalimumab: ein Hemmstoff gegen TNF-alpha, der gegen Rheuma und Entzündungsreaktionen eingesetzt wird und als erster rein menschlicher monoklonaler Antikörper überhaupt 2002 zugelassen worden ist.

Das Ende der Entwicklung ist noch nicht abzusehen: Ständig werden Varianten von Antikörpern mit Phagen-Displays unter die Lupe genommen, und dauernd kommen viel versprechende Kandidaten auch in die klinischen Testphasen. Untersucht werden beispielsweise selektierte Antikörpervarianten, die die Killerzellen des Körpers gegen Tumoren scharf machen, Antikörper gegen das Bakterientoxin Anthrax oder solche, die die Alzheimererkrankung bremsen sollen.

Die von Frances Arnold perfektionierte Technik zum Maßschneidern von Enzymen boomt indes ebenso. Hier arbeiten Gruppen weltweit an Enzymen, die bisher schwer katalysierbare Reaktionen ermöglichen sollen: Sie möchten zum Beispiel den Reaktionsweg beschleunigen, der Zucker schnell und effizient zu leichter verbrennbaren Alkoholen in Biotreibstoffen umsetzt, sowie den gezielten chemischen Angriff auf C-H-Bindungen oder die Etablierung neuer Stoffwechselwege in Bakterien möglich machen. Durch die Arbeit der Chemienobelpreisträger 2018 ist einiges an zuvor brach liegendem Evolutionspotenzial immerhin greifbar geworden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.