Gravitationswellen: Der Traum vom Einstein-Teleskop

Es scheint eine Art Naturgesetz zu sein: Je länger Physiker an einem Thema arbeiten, desto größere Messapparate brauchen sie. Die Teilchenphysiker des CERN denken beispielsweise über einen 100 Kilometer langen Ringbeschleuniger nach, da die derzeitige 27 Kilometer große Maschine die offenen Fragen der Disziplin nicht beantworten kann. Astrophysiker hingegen warten gespannt auf das James-Webb-Weltraumteleskop, das bisher teuerste und größte Instrument seiner Art.

Und auch bei der Jagd nach Gravitationswellen ist der Drang zu Größerem und Besserem klar erkennbar. Beflügelt vom ersten Nachweis einer solchen Raumzeitkräuselung im Jahr 2015, planen die Forscherinnen und Forscher derzeit einerseits ein ambitioniertes Weltraumprojekt namens LISA, das 2034 ins All starten soll. Andererseits bereiten sie sich auf eine neue Generation von Messgeräten am Erdboden vor, die selbst die beiden vier Kilometer langen Laserinterferometer des LIGO-Observatoriums beschaulich wirken lassen.

Die europäische Variante solch eines Traumdetektors trägt den Namen »Einstein-Teleskop«, Forscher reden meist kurz und knapp vom »ET«. Es soll drei Zehn-Kilometer-Arme haben, die im Untergrund ein riesiges Dreieck bilden. Als mögliche Standorte gelten die Mittelmeerinsel Sardinien und das niederländisch-belgisch-deutsche Dreiländereck zwischen Eindhoven, Leuven und Aachen.

Jenseits von einer Milliarde Lichtjahre

Die beträchtlichen Maße und eine Position 200 bis 300 Meter unter der Erdoberfläche sollen die Anlage nochmals deutlich empfindlicher für Gravitationswellen machen als heutige Detektoren. Das Einstein-Teleskop soll mindestens zehnmal schwächere Raumzeitbeben aufspüren können als LIGO in den USA und Virgo in Italien, wirbt das ET-Team auf der Webseite des Projekts.

Dadurch könne man viel weiter ins All hinausschauen als bisher, erläutert der Kovorsitzende der ET-Steuerungsgruppe Harald Lück von der Leibniz Universität Hannover. Heute spüren irdische Gravitationswellen-Observatorien vorrangig Signale aus gut einer Milliarde Lichtjahre Entfernung auf. »Das ist aber gewissermaßen nur unsere kosmische Nachbarschaft, das beobachtbare Universum ist deutlich größer«, sagt Lück.

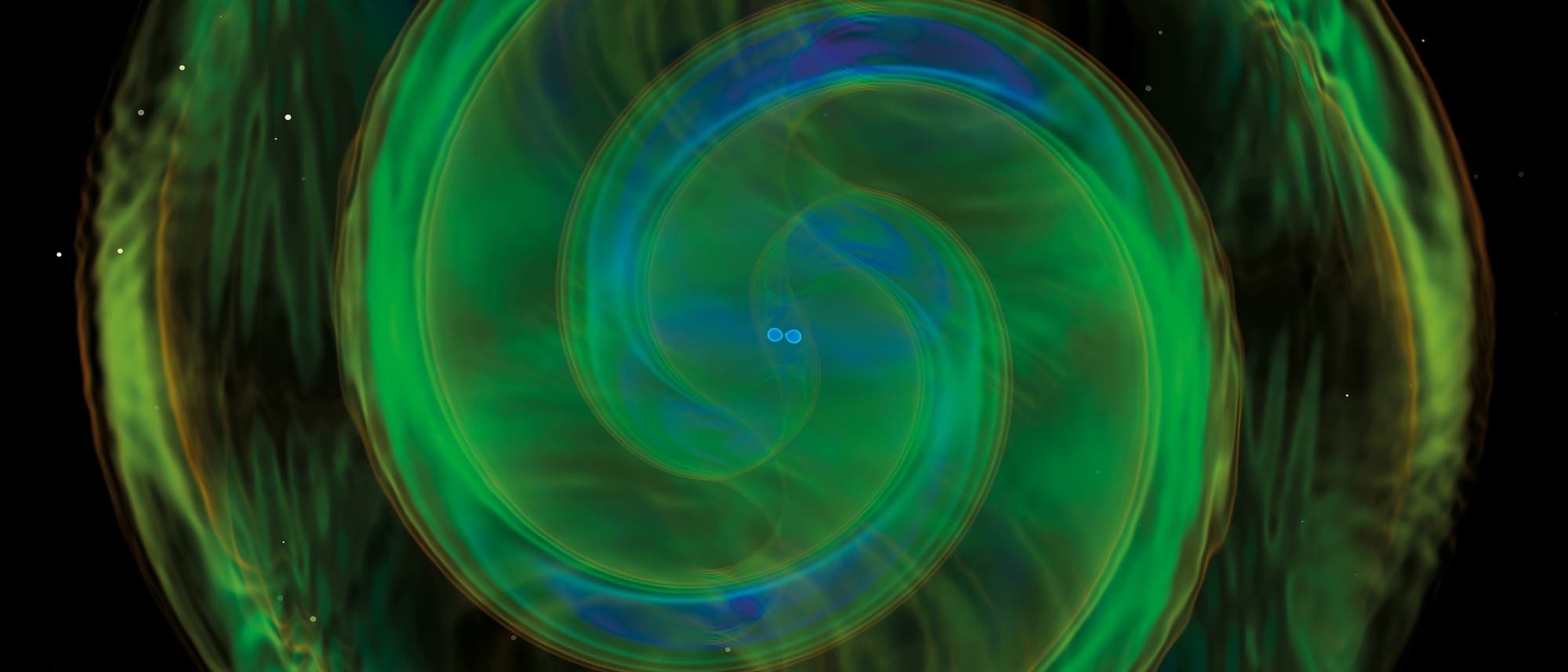

In den allermeisten Fällen stammen die bislang aufgespürten Gravitationswellen von Schwarzen Löchern. Die unsichtbaren Masseklumpen driften zuweilen in Paaren durchs All, die einander umkreisen und sich dabei im Lauf der Zeit immer näher kommen. Irgendwann verschmelzen sie zu einem noch schwereren Schwarzen Loch. Da dabei Massen für kurze Zeit extrem stark beschleunigt werden, gerät die Raumzeit in Wallung – Gravitationswellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen aus.

Die Amplitude der Wellen wird mit wachsender Entfernung immer kleiner. Ein empfindlicherer Detektor wie das Einstein-Teleskop könnte daher Signale aufspüren, die eine viel weitere Reise durchs All zurückgelegt haben. Berechnungen zufolge müssten die Forscher sogar bis ins »Dunkle Zeitalter« zurückblicken können, als sich noch keine Sterne gebildet hatten.

Auch was die Gravitationswellen-Frequenzen angeht, könnte das ET neue Akzente setzen. Anders als die bisherigen Anlagen soll es aus zwei separaten Laserinterferometern bestehen. Das erste, stark gekühlte Exemplar soll dabei niedrige Frequenzen auffangen, während das zweite bei Raumtemperatur arbeitet und Raumzeitbeben höherer Frequenz nachweisen könnte. Die größere Bandbreite verspricht bessere Messergebnisse.

Schwarze Löcher in der Masselücke

Insbesondere wäre das ET bei sehr niedrigen Frequenzen von zwei bis drei Hertz aktiv – ein Bereich, in dem die gegenwärtigen Detektoren praktisch keine Gravitationswellen nachweisen können. In diesem Teil des Spektrums erwarten die Forscher vor allem Signale, die beim Verschmelzen »mittelschwerer« Schwarzer Löcher mit wenigen hundert Sonnenmassen entstehen. Dass es solche Objekte überhaupt gibt, war eine der Überraschungen der vergangenen Jahre. Sie gelten als »Saatkörner« für die deutlich massereicheren Schwarzen Löcher, die im Zentrum vieler Galaxien stecken – und bei denen noch nicht wirklich klar ist, wie sie sich im jungen Universum bilden konnten.

Bisher haben LIGO und Virgo dutzende Verschmelzungen von Schwarzen Löchern gemessen, die jeweils zwischen einer Hand voll und mehreren Dutzend Sonnenmassen aufwiesen. »Vom Einstein-Teleskop werden einige 100 000, vielleicht sogar eine Million dieser Ereignisse erwartet, aus unterschiedlichsten Zeiten«, sagt Lück. »Damit können wir überprüfen, ob die Entstehungsgeschichte des Universums wirklich so abläuft, wie wir sie uns vorstellen.«

Womöglich erfasst das ET sogar Gravitationswellen aus der Zeit, bevor das All durchsichtig wurde. Bis jetzt stammen die frühesten Einblicke in das blutjunge Weltall aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Sie entwich 380 000 Jahre nach dem Urknall, als das Strahlungs-Materie-Gemisch so weit abgekühlt war, dass Protonen und Elektronen zu neutralem Wasserstoff »rekombinierten«. Dieser ließ – anders als geladene Atomkerne und Teilchen – Licht einfach passieren, wodurch sich elektromagnetische Wellen erstmals seit Entstehung des Alls ungestört ausbreiten konnten. Gravitationswellen dürften schon früher freie Fahrt gehabt haben – und könnten im Idealfall einen Blick auf die Prozesse während der ersten 380 000 Jahre ermöglichen.

Ein weiteres Forschungsfeld für das Einstein-Teleskop sind Neutronensterne. Gemeint sind ultrakompakte Sternleichen, die gerade mal zwei Dutzend Kilometer groß sind. Sie können ebenfalls nachweisbare Gravitationswellen abgeben – nicht nur, wenn Paare von ihnen miteinander verschmelzen. »Neutronensterne rotieren 100-mal schneller als eine Waschmaschinentrommel im Schleudergang«, sagt Lück. Ist ihre Gestalt nicht perfekt kugelförmig, entstehen dabei ebenfalls Gravitationswellen. »Das ET könnte Abweichungen von der Kugelform bis auf Haaresbreite genau bestimmen und uns helfen, diese extremen Objekte besser zu verstehen.«

Messbeginn in den 2030er Jahren

Für den Bau des Einstein-Teleskops veranschlagen die Forscher rund 1,9 Milliarden Euro – es wäre damit deutlich billiger als ein 100-Kilometer-Teilchenbeschleuniger, der mehr als zehnmal so viel kosten soll. Beginnen könnten die Arbeiten für den neuen Gravitationswellendetektor bereits Ende des Jahrzehnts, hoffen Lück und seine Kollegen. In den 2030er Jahren wäre die Anlage dann einsatzbereit.

»Eigentlich handelt es sich um eine Infrastruktur, die immer wieder um neue Technologien ergänzt wird und 50 Jahre in Betrieb sein soll«, sagt Stefan Hild von der Universität Maastricht. Unter Hilds Leitung lotet ein Team derzeit aus, welche Erstausstattung die riesige Anlage haben sollte. In einer Lagerhalle auf dem Gelände einer alten Maastrichter Druckerei entsteht derzeit ein stark verkleinerter Prototyp, genannt »ETpathfinder«, mit 20 Meter Armlänge. »Das ist zu kurz, um Gravitationswellen zu messen«, sagt Hild. »Vielmehr wollen wir verschiedene Technologien erproben, die dem ET die gewünschte Sensitivität verleihen.«

Welch extreme Größen zu beherrschen sind, rechnet der Physiker an einem Beispiel vor: »Um eine Gravitationswelle zu messen, müssen wir eine relative Längenänderung um 10-23 erfassen«, sagt er. »Zum Vergleich: Fällt ein Regentropfen in das Ijsselmeer (den größten See der Niederlande, Anm. d. Red.), steigt dessen Pegel rechnerisch um 10-19 Meter, beim Bodensee, der halb so groß ist, sind es 2 mal 10-19 Meter.«

Die Zahlen verdeutlichen, wie jedwede Vibration auf der Erde die Jagd nach Gravitationswellen zunichtemachen kann. Schließlich verschieben solche Erschütterungen die Spiegel des Interferometers und verändern damit die Laufzeit des Lichts ein klein wenig. Genau wie eine Gravitationswelle, die den Raum zwischen den Spiegeln minimal staucht.

Für die Forscher ist sogar die brownsche Bewegung der Atome ein Problem. Um die wärmebedingte Zappelei auf der Spiegeloberfläche zu bremsen, wollen die Wissenschaftler einige der Reflektoren auf bis zu minus 263 Grad Celsius herunterkühlen. »Bei diesen Temperaturen verschlechtert sich allerdings die mechanische Güte des synthetischen Glases, das bislang verwendet wird, das Rauschen nimmt zu«, sagt Hild. Er und sein Team wollen dem mit einem starreren Silizium-Einkristall begegnen. Dieser ist allerdings nicht transparent für die Wellenlänge gängiger Nahinfrarot-Laser, weshalb die Forscher auf Faserlaser mit etwas größerer Wellenlänge setzen.

Eine andere Störquelle ist das so genannte Quantenrauschen. Grob vereinfacht versteht man darunter den Impulsübertrag der Lichtteilchen auf die Spiegel, der Letztere minimal in Bewegung setzt. Um die Auslenkung zu verringern, sollen beim ET 200 statt 40 Kilogramm schwere Spiegel zum Einsatz kommen. Daneben wollen die Forscher die Aufhängungen verbessern.

Auch wenn es in Maastricht »nur« um Technologietests geht, kann das ETpathfinder-Team Störungen nicht gebrauchen. »Wenn der Wind gegen die Hallenwand drückt, bewegt sich auch der Fußboden minimal«, sagt Hild. Deshalb haben die Forscher diesen kurzerhand ausgetauscht. Der neue Boden ruht auf 169 Pfeilern und ist damit vom Rest des Gebäudes entkoppelt. Aktuell lässt die Gruppe noch einen extrem sterilen Reinraum bauen, ab Frühjahr 2021 sollen dann die Tests beginnen.

Suche nach dem besten Standort

An welchem Standort das ausgewachsene Einstein-Teleskop am Ende Gravitationswellen jagen wird, ist derweil noch unklar. Sicher ist, dass es in den Untergrund kommt. Einerseits, weil es unwahrscheinlich ist, in Europa ein gut zugängliches Gebiet zu finden, in dem Platz für einen dreieckigen Detektor mit je zehn Kilometer langen Seiten ist. Zum anderen, weil die seismischen Störungen von Siedlungen, Industrie und Verkehr in der Tiefe geringer sind. Nach geologischen und sozioökonomischen Untersuchungen tendieren die Planer derzeit zu Sardinien oder der erwähnten Euregio Maas-Rhein rund um die Grenzregion von den Niederlanden, Belgien und Deutschland.

Letzteres wäre für viele deutsche Physiker eine späte Genugtuung. Denn wären die Dinge anders gelaufen, wäre die erste Gravitationswelle womöglich nicht in den USA, sondern in Deutschland entdeckt worden. Schließlich waren es unter anderem deutsche Forscher, die in den 1970er Jahren den Grundstein für den späteren Nachweis solch eines Raumzeitbebens legten.

Zunächst in München, später in Garching loteten sie die Leistungsfähigkeit möglicher Detektoren für Gravitationswellen aus, erzählt Walter Winkler, der zu der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching dabei war. 1987 schrieb die Gruppe dem damaligen Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber sogar einen Brief und schlug darin den Bau eines Laserinterferometers vor. Drei Arme sollte das Gerät haben, je drei Kilometer lang. 1989 erneuerten die Physiker laut Winkler ihren Vorschlag, diesmal gemeinsam mit britischen Kollegen.

»Aber wir haben nicht einmal eine Antwort aus dem Ministerium erhalten«, erzählt der Forscher. Gewiss, die 300 Millionen D-Mark, um die es ging, stellten eine beträchtliche Investition dar. Auch war das Projekt zu dieser Zeit ein Wagnis, »mehr Hoffnung als Wissen«, wie Winkler einräumt. Trotzdem hängt es ihm und anderen deutschen Physikern bis heute nach, dass es damals nicht geklappt hat mit einem großen deutschen Gravitationswellendetektor.

In den USA hingegen ließ sich die National Science Foundation in den 1990er Jahren auf dieses Wagnis ein – und wurde drei Jahrzehnte später mit dem Nachweis der ersten Gravitationswelle belohnt, für den es auch prompt einen Nobelpreis gab.

Eine Frage des Untergrunds

»Big Science« hat eben immer auch eine politische Dimension. Und so ist es auch heute keinesfalls ausgemacht, dass das Einstein-Teleskop in der Region Aachen-Limburg-Maastricht entstehen wird, ebenso wenig wie auf Sardinien. »Wir haben gerade einen Antrag eingereicht, um das Projekt auf die ESFRI Roadmap für wichtige europäische Forschungsinfrastrukturen zu bringen«, sagt Lück. Dabei sei die Unterstützung einzelner Staaten nötig, unter anderem Deutschland. Hier tauche das ET aber bisher nicht in den Forschungsplänen der Bundesregierung auf.

Eine Entscheidung über den Standort erwarten die Forscher innerhalb der nächsten fünf Jahre. Am Ende dürften viele Kriterien eine Rolle spielen. Etwa die lokale Seismik und die geologische Beschaffenheit des Untergrundes, die die Kosten für den unterirdischen Bau bestimmt. Doch auch sozioökonomische Faktoren wie der wirtschaftliche Einfluss auf die Region und die beteiligten Länder spielen eine Rolle – sowie selbstverständlich die politischen Interessen und finanziellen Möglichkeiten der Länder, die in Frage kommen.

Außerdem müssen die ET-Verfechter darlegen, warum ihre Anlage ebenso nötig ist wie andere Projekte. So planen Wissenschaftler nicht nur das Satellitenobservatorium LISA, sondern auch einen erdgebundenen Detektor namens »Cosmic Explorer«. Er ist gewissermaßen die US-amerikanische Vision für die Zukunft der Gravitationswellensuche. Mit zwei 40 Kilometer langen, oberirdischen Armen wäre er ähnlich ambitioniert wie das Einstein-Teleskop.

»Unser Detektor wird technologisch fortschrittlicher sein«, sagt Alessandra Buonanno vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam mit Blick auf das ET. »Insbesondere im Bereich niederfrequenter Gravitationswellen wird er viel genauer beobachten können und damit tiefer in das »Dunkle Zeitalter« des Universums blicken.« Im Idealfall würden beide Geräte gebaut und noch ein drittes woanders auf der Erde. »Dies ist erforderlich, um eine Quelle am Himmel sehr genau zu lokalisieren«, sagt Buonanno. In diesem Fall könne man nämlich rasch Radioteleskope und optische Observatorien darauf ausrichten, mit denen sich das Geschehen mitunter besser dokumentieren und verstehen lässt.

Das Weltraumprojekt LISA hingegen beobachte in einem anderen Frequenzbereich von etwas weniger als einem bis etwa 100 Millihertz und ist damit für andere Quellen empfänglich, sagt Harald Lück. »Es wird beispielsweise Verschmelzungen von supermassereichen Schwarzen Löchern nachweisen können, wie es sie meistens in den Zentren von Galaxien gibt.« Da die Prozesse, die erdgebundene Detektoren der nächsten Generation und LISA beobachten, so unterschiedlich sind, ergänzen sie sich aus Sicht der Forscher.

»Eine kleine Gruppe von Quellen allerdings wird man zunächst mit LISA beobachten können und später mit erdgebundenen Detektoren«, sagt Lück. Ein Beispiel hierfür sei das erste Gravitationswellenereignis GW150914, das LIGO vor genau fünf Jahren ausschlagen ließ. »Das hätte man etwa zehn Jahre zuvor mit LISA sehen können, wenn die Mission damals schon im Weltall gewesen wäre.« Statt einem großen Knall hätten die Gravitationswellen in diesem Fall bereits die Todesspirale gezeigt, auf der sich die beiden Objekte immer näher kamen – für Gravitationswellenforscher ist sie fast ebenso spannend wie der große Knall am Schluss. Für sie ist damit klar: Sie brauchen beide Detektortypen, am Himmel und in der Erde.

Schreiben Sie uns!