Drug-Checking: Mit Sicherheit auf Drogen

Mit der Schule fängt es an. Vokabeln lernen, Mathehausaufgaben, für Klassenarbeiten lernen – das alles wird ihm zu viel. »In meinem Kopf war oft nur Chaos«, sagt Matthias Dorn (Name geändert). Was ihm geholfen hat? »Kiffen.« Es macht ihn ruhiger, konzentrierter. Doch bei Cannabis bleibt es nicht. »Ecstasy, LSD, Koks, Amphetamine - ich habe schon fast alles genommen, außer Heroin, Crack und Crystal Meth«, erzählt er. Die Drogen bekam er vom Schwarzmarkt. Ob er wirklich immer das erhielt, was er wollte? »Da habe ich immer Leuten vertraut.«

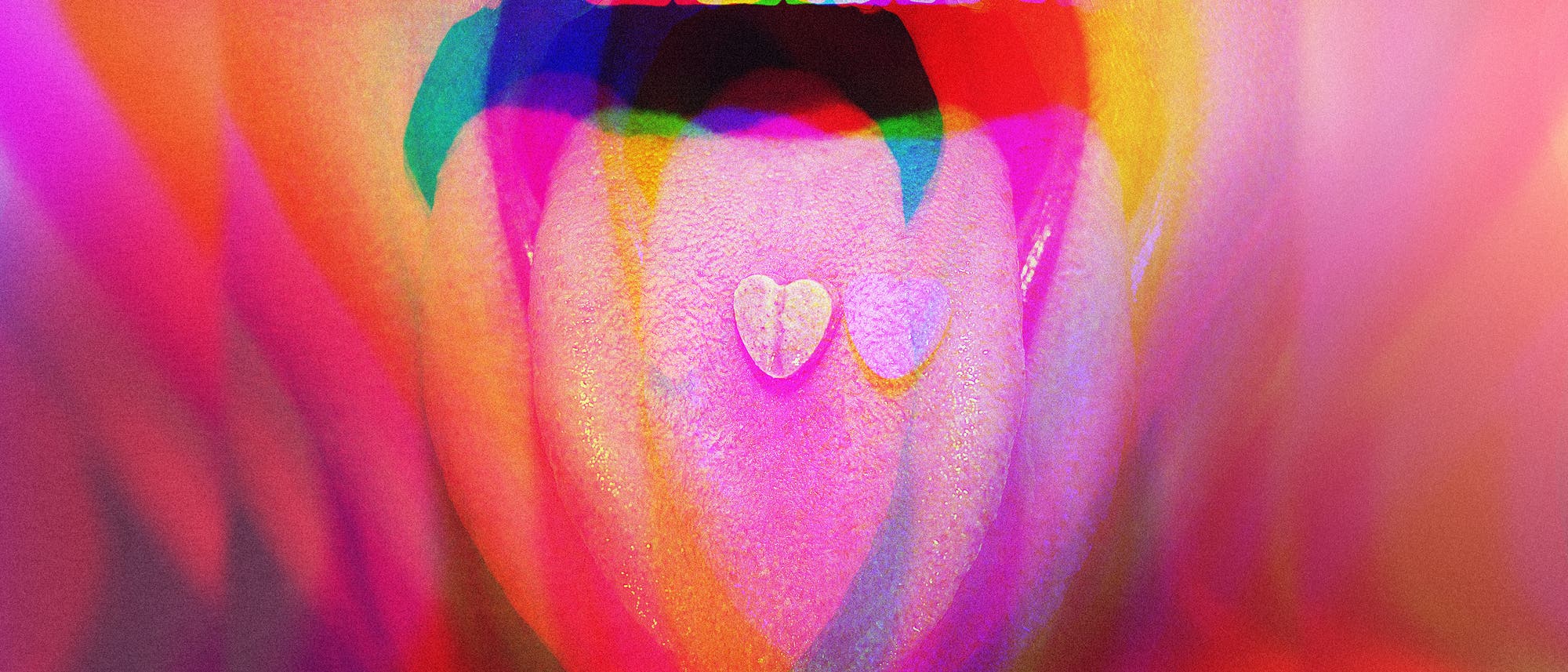

Das kann ins Auge gehen. Eine Ecstasyvariante namens »Blue Punisher« wird 2023 mit mindestens zwei Todesfällen in Deutschland in Verbindung gebracht. Mehrere weitere Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der MDMA(Methylendioxymethamphetamin)-Gehalt der Pillen war zum Teil zwei- bis dreimal so hoch wie üblich. Das kann zu Herz-Kreislauf-Problemen, Überhitzung, Dehydrierung und schlimmstenfalls zum Tod führen. Auch Fehldeklarationen oder die Beimischung gefährlicher Substanzen wie Fentanyl können fatal enden. Und noch toxischer sind sogenannte neue psychoaktive Substanzen wie Nitazene, die immer häufiger in Drogen auftauchen.

Deutschlands Drogenproblem

Wie abhängig ist Deutschland – und wovon genau? Diese Themenwoche wirft einen kritischen Blick auf den Konsumtrend, erklärt, wie Sucht entsteht, und fragt, wie eine moderne Drogenpolitik mit offenen Szenen und neuen Substanzen umgehen sollte.

Legale vs. illegale Drogen: Wie süchtig ist Deutschland?

Deutschlands Drogenproblem in Zahlen: Higher denn je

Abhängigkeit: Die vielen Wege in die Sucht

Offene Drogenszenen: Wie Städte mit der Crackkrise kämpfen

Drug-Checking: Mit Sicherheit auf Drogen

Alle Inhalte zur Themenwoche finden Sie auf unserer Themenseite »Drogen«.

Im Jahr 2023 hat das Bundeskriminalamt 2227 drogenbedingte Todesfälle registriert - etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Ein Ansatz, um die Risiken des Drogenkonsums zu reduzieren, heißt Drug-Checking. Das bedeutet: Menschen, die eine bestimmte Droge konsumieren möchten, können diese vorab von Fachleuten auf ihren Wirkstoffgehalt und ihre Zusammensetzung prüfen lassen.

»Drug-Checking kann Leben retten«, sagte Burkhard Blienert, der bis 2025 Sucht- und Drogenbeauftragter der Bundesregierung war, in einer Pressemitteilung. Im Juni 2023 hat der Deutsche Bundestag eine bundesweite Regelung dazu beschlossen. Heißt das, ab jetzt kann jeder seine Drogen kostenlos testen lassen? Bringt das wirklich mehr Sicherheit? Oder animiert es Menschen gar zum Drogenkonsum?

Vorreiter des Drug-Checkings

Das erste Land, in dem Drug-Checking etabliert wurde, waren die Niederlande. Bereits in den 1990er Jahren startete das Drug Information and Monitoring System (DIMS). Dessen Hauptziel bestand eigentlich nicht darin, eine Dienstleistung für Verbraucherinnen und Verbraucher anzubieten, sondern den Schwarzmarkt zu überwachen, um gegebenenfalls Warnungen auszusprechen. Die Möglichkeit, zu erfahren, was in gekauften Drogen enthalten war, erfreute sich in der Bevölkerung aber zunehmender Beliebtheit - vor allem um Feiertage und Festivals herum. Bald darauf entwickelten auch andere Länder wie die Schweiz, Österreich, Belgien, Spanien und Portugal entsprechende Angebote.

Dass die Systeme unter Umständen tatsächlich Leben retten können, zeigt ein Beispiel von 2015: Damals (und auch danach immer wieder!) waren pinke Pillen mit Superman-Logo im Umlauf. Sie wurden als Ecstasy verkauft, enthielten allerdings hauptsächlich PMMA (Para-Methoxy-Methamphetamin). Die Substanz wirkt wesentlich stärker als MDMA und verursacht schwere Nebenwirkungen. In den Niederlanden und Belgien wurde durch das Drug-Checking rasch und umfassend davor gewarnt; entsprechend blieben schwerere Vorfälle aus. Dagegen starben in Großbritannien, wo es zu dieser Zeit noch kein Drug-Checking gab, vier junge Männer im Zusammenhang mit den Pillen. Dort startete das erste permanente Angebot im Januar 2024 in Bristol. Auch in den USA und in Australien gibt es mittlerweile Drug-Checking. Die Rechtslage ist teils kompliziert und unterscheidet sich beispielsweise in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat.

Seit den 1990er Jahren gab es in Deutschland immer wieder Vorstöße und Initiativen, Drug-Checking zu etablieren. Dass der Deutsche Bundestag nun eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen hat, bedeutet aber noch längst nicht, dass dies bereits überall möglich ist. Denn: Umsetzung und Finanzierung obliegen den Bundesländern. Die Prozesse sind unterschiedlich weit fortgeschritten. In einigen Bundesländern laufen Pilotprojekte, in manchen existieren Pläne - und in anderen gibt es noch gar nichts.

Bisher nur Pilotprojekte

Bayern beispielsweise zeigt sich skeptisch. Es hat sogar in letzter Sekunde einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, in dem es die Rücknahme des Gesetzgebungsvorhabens fordert. Das ist nicht gelungen. Doch auch im Freistaat gibt es Befürworter: Ein Bündnis bayerischer Suchthilfeträger und Verbände hat im Februar 2024 ein Positionspapier verfasst, in dem es die Regierung auffordert, Drug-Checking in Bayern zu ermöglichen.

Thüringen führt schon seit 2021 im Rahmen des Pilotprojekts »SubCheck« mobiles Drug-Checking durch. Ein Startup-Unternehmen aus Jena hat ein Schnelltestverfahren entwickelt, das es Konsumenten und Konsumentinnen ermöglicht, ihre Substanzen schnell und einfach vor Ort selbst zu testen. Das kostenlose Angebot richtet sich vor allem an Besucher von Partys und Festivals.

Auch in Berlin läuft seit Juni 2022 ein Pilotprojekt. An insgesamt drei Beratungsstellen können Konsumierende ihre gekauften Substanzen anonym und kostenlos testen lassen. Das Angebot wird offenbar gut angenommen: Wegen hoher Nachfrage und begrenzter Kapazitäten würden für die Sprechstunde von nun an Tickets vergeben, heißt es auf der Homepage. Dort wird auch vor bestimmten Substanzen gewarnt, die aktuell im Umlauf sind. »Ketamin, erworben als Amphetamin«, heißt es da beispielsweise. Oder: »Kokain, verunreinigt mit Procain«, jeweils mit Bild dazu.

»Es hat acht Wochen gedauert, bis ich das Ergebnis des Drug-Checks bekommen habe. In der Zwischenzeit hatte ich es eh schon genommen«Konsument

Eine Warnung im Netz veranlasste Matthias Dorn, ein MDMA-Präparat checken zu lassen, das angeblich »krass knallt«. In Baden-Württemberg, wo er lebt, gibt es noch keine Drug-Checking-Stellen. Er schickte eine der Pillen in die Schweiz. Aber: »Es hat acht Wochen gedauert, bis ich das Ergebnis bekommen habe. In der Zwischenzeit hatte ich es eh schon genommen.« Zum Glück war nichts passiert. »Ich habe auf einen Kumpel gehört und entsprechend niedriger dosiert.« Er fände es gut, wenn es in allen größeren deutschen Städten Drug-Checking gäbe und man die Ergebnisse direkt vor Ort bekäme.

Volker Auwärter, Leiter der forensischen Toxikologie am Universitätsklinikum Freiburg, hat Anfang 2024 gemeinsam mit Personen aus der Drogenhilfe ein Modellprojekt für Baden-Württemberg beantragt. Das Sozialministerium habe sich positiv dazu geäußert, schwieriger sei hingegen die Finanzierung, sagt er. Schließlich gehe es nicht nur darum, Substanzen zu analysieren und die Ergebnisse den Betreffenden mitzuteilen. »Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen, über ihren Konsum und ihre Probleme. Das ist personell aufwändig«, erklärt er. Zudem muss Drug-Checking seiner Ansicht nach hohen Qualitätsanforderungen genügen. Schnelltests könne man zwar relativ kostengünstig durchführen. Was deren Aussagekraft und Zuverlässigkeit angeht, ist der Toxikologe allerdings kritisch. »Natürlich kann man nie eine absolute Garantie geben, aber man sollte sich doch sicher genug sein, dass nichts drin ist, was Probleme verursachen kann.«

Falsche Sicherheit?

Genau darin sehen Kritiker ein Problem: Durch Drug-Checking werde der Drogenkonsum verharmlost. »Man signalisiert den Menschen: Ihr seid in sicheren Händen. Euch kann nichts passieren«, sagt Simone Borchardt, Bundestagsabgeordnete und Berichterstatterin für Drogen und Suchtpolitik der CDU/CSU-Fraktion. Das hält sie für »sehr gefährlich«. Stattdessen müsse gewarnt werden: »Drogenkonsum ist schädlich, in jeglicher Beziehung.«

Die meisten Drogen wie Ecstasy, LSD oder Kokain fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Wer solche Substanzen »unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, (…) einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft«, dem droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Damit machte sich jeder strafbar, der in irgendeiner Form mit Drogen hantiert, was das Drug-Checking in Deutschland - bevor es das neue Gesetz gab - praktisch unmöglich machte. Selbst das Verschicken von Proben ins Labor war streng genommen nicht erlaubt.

Trotzdem durfte der Freiburger Toxikologe Auwärter gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Städten zeitweilig ein Projekt durchführen: Sie sammelten über mehrere Jahre hinweg Proben in Konsumräumen. Hier können Drogenabhängige unter medizinischer Aufsicht illegale Substanzen einnehmen. Auwärter und seine Kollegen nutzten meist die Restanhaftungen in Tütchen oder benutzte Filter. In Städten ohne Konsumraum sammelten Mitarbeitende der Drogenhilfe entsprechende Proben von der Straße ein und schickten sie ins Labor. Dort wurden die Substanzen auf Reinheit, Wirkstoffgehalt und etwaige Beimengungen untersucht. »Zwar durften wir keine persönlichen Rückmeldungen an die jeweiligen Konsumentinnen und Konsumenten geben, aber zumindest Aushänge in den Einrichtungen machen, wenn etwas besonders Gefährliches unterwegs war«, erinnert sich Bernd Werse von der Frankfurt University of Applied Sciences, der an dem Projekt beteiligt war. Obwohl es sich um Kleinstmengen handelte, die das Team verschickte, gab es letztlich doch rechtliche Probleme. Das Projekt musste im Herbst 2020 beendet werden.

Den Drogenmarkt beobachten

Trotzdem zog das Team wichtige Erkenntnisse daraus: »Wir konnten über längere Zeiträume die Wirkstoffgehalte verfolgen. Dabei haben wir zum Beispiel gesehen, dass das Heroin in Frankfurt extrem schlecht war.« Der Gehalt habe bei maximal zehn Prozent gelegen und sich nach einer größeren Razzia im Bahnhofsviertel sogar weiter verringert. Das Heroin wurde wohl noch stärker gestreckt. Wenige Wochen später habe sich die Qualität dann plötzlich wieder verbessert. Offenbar kamen andere Lieferanten ins Spiel, die die Marktlücke schlossen, vermutet Auwärter. Durch Drug-Checking könne man solche Entwicklungen nachzeichnen und entsprechende Warnungen kommunizieren. Etwa: Bei Heroin geht der Gehalt gerade hoch, seid vorsichtig mit der Dosierung. »Drug-Checking ist immer auch Monitoring«, sagt der Experte.

»Ich glaube nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem an dieser Stelle haben«, sagt CDU-Politikerin Borchardt. In den Städten wisse man sehr genau, welche Drogen im Umlauf seien, etwa aus Sicherstellungen der Polizei. Auwärter entgegnet aber, dass Drug-Checking deutlich näher am Markt sei. Häufig seien die Wirkstoffgehalte bei größeren Sicherstellungen zum Beispiel höher als bei Kleinmengen, da Zwischenhändler das Material oft strecken. Zudem handle es sich dabei nur um einen kleinen Anteil der im Umlauf befindlichen Drogen - eine einzelne größere Sicherstellung verzerre da leicht das Gesamtbild.

»Der ganze Strafverfolgungsdruck löst das Problem des übermäßigen Drogenkonsums nicht«Volker Auwärter, Toxikologe

Aus den Pilotprojekten wisse man hingegen sicher: »Es sind noch nie so große Mengen Kokain nach Deutschland gekommen.« Selbst wenn viele Lieferungen von der Polizei abgefangen werden, erzeugt das keineswegs eine Verknappung. »Kokain ist günstig wie nie, und die Wirkstoffgehalte liegen auch beim Endverbraucher selten unter 80, 90 Prozent.« Daran erkenne man, dass »viel mehr reinkommt«. Sein Fazit: »Der ganze Strafverfolgungsdruck löst das Problem des übermäßigen Drogenkonsums nicht.«

Noch beschert jeder - noch so kleine - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Polizei und Justiz viel Arbeit. Die Teillegalisierung von Cannabis stellt in vielerlei Hinsicht ein spannendes Modellprojekt dar. Sollte man noch einen Schritt weitergehen und sogar »harte« Drogen legalisieren? Das ist höchst umstritten. Andere Länder haben gemischte Erfahrungen mit Drogenlegalisierung gemacht. Wie es sich auf den Schwarzmarkt, den Konsum und die Zahl der Drogentoten in Deutschland auswirken würde – all das ist völlig unklar.

Zumal man häufig gar nicht weiß, woran die Menschen tatsächlich gestorben sind. Nur in rund der Hälfte der Todesfälle, die vermutlich auf Drogen zurückgehen, wird hierzulande obduziert, noch weniger toxikologisch untersucht. »Die Einordnung als Drogentodesfall basiert häufig allein auf polizeilichen Beobachtungen«, sagt Auwärter. Um aus den Zahlen etwas für die Prävention ableiten zu können, müsse jeder Verdachtsfall untersucht werden, fordert der Toxikologe. Noch viel wichtiger sei aber die Entkriminalisierung der Konsumierenden.

Konsumenten entkriminalisieren

Derselben Ansicht ist Bernd Werse, der das Institut für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences leitet. Er ist Vorsitzender des Schildower Kreises, eines Expertennetzwerks für die Legalisierung von Drogen. Gefängnisstrafen verursachen seiner Ansicht nach nur zusätzliches Leid. »Dort konsumieren die Menschen zwar im Schnitt weniger Drogen, aber wenn sie rauskommen, laufen sie noch mehr Gefahr, eine Überdosis zu bekommen«, sagt der Soziologe. Menschen aus härteren Szenen ließen sich durch einen Gefängnisaufenthalt nicht davon abhalten, Drogen zu konsumieren. Eher im Gegenteil: »Es unterstützt sie in ihrer abweichenden Identität und verstärkt ihre Stigmatisierung.«

Gegen Strafverfahren spricht sich auch Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, aus. Diese würden - zumindest bei Kleinstmengen - ohnehin fast immer eingestellt. »Wir haben immer für den Papierkorb der Justiz gearbeitet«, verdeutlicht er. Seiner Meinung nach sind aber sowohl die Teillegalisierung von Cannabis als auch Drug-Checking der falsche Weg. Man signalisiere damit: Der Konsum von Drogen ist okay, selbst harte Drogen nach einem entsprechenden Test seien völlig ungefährlich. Stattdessen müsse der Staat reagieren und klarmachen, dass Drogen eben nicht okay sind. Dazu brauche es statt der aufwändigen Strafverfahren lediglich simple Bußgeldverfahren, dafür gekoppelt an Präventionsmaßnahmen. »Das ist die richtige Antwort, vor allen Dingen für junge Leute und Erstkonsumenten«, sagt der Polizist. Doch wie erreicht man die »harte Szene«? Kann Drug-Checking ihnen helfen?

Dazu müsse man in Konsumräume gehen, sagt Toxikologe Auwärter. Die gibt es bislang noch nicht in jeder größeren Stadt. Freiburg hat beispielsweise erst seit Anfang 2024 einen. Bislang sei Drug-Checking zwar noch nicht »wirklich legal möglich« gewesen, sagt Auwärter. Ab und zu mache man hier allerdings ein sogenanntes »Post-Checking«. Die Konsumierenden geben sehr kleine Mengen ihrer Substanzen zur Analyse ab. Zwar habe man so keinen Präventivnutzen mehr, aber dafür die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Drug-Checking als Eisbrecher

Eine Auswertung der Stadt Zürich ergab, dass mehr Menschen Beratungsstellen aufsuchten, nachdem dort Drug-Checking eingeführt wurde. Zudem gab es mehr längere Gespräche. Damit könnten die Testergebnisse als Einstieg für einen Austausch dienen; die Menschen scheinen zudem den Beratenden teilweise mehr Vertrauen zu schenken.

Viele Konsumierende haben laut Auwärter ein idealisiertes Bild des Konsums: »Die reine Droge ist super und macht Spaß, nur beigemengte Gifte verursachen Probleme.« Wenn sich dagegen angeblich »schlechtes Zeug« im Test als in Wirklichkeit hochrein herausstellt, könne man erklären, dass die negativen Wirkungen nicht auf Beimengungen zurückzuführen sind, sondern auf die Droge selbst. Idealerweise bringe Drug-Checking die Menschen dazu, die Droge nicht mehr zu nehmen. Aber ist das tatsächlich so?

Die Studienlage dazu ist dünn. In einer Onlinebefragung aus der Schweiz von 2020 gab ein großer Teil der rund 200 Personen an, nach der Nutzung des Drug-Checkings kleinere Mengen (45 Prozent der Antworten) oder weniger riskante Substanzen (65 Prozent) zu konsumieren. Wurde wegen der chemischen Analyse eine Warnung für eine Substanz ausgesprochen, verzichteten 90 Prozent teilweise oder ganz auf deren Konsum. Ähnliche Beobachtungen gibt es in den Niederlanden. Ob die Teilnehmenden stets wahrheitsgemäß antworten, ist allerdings fraglich. Ältere Untersuchungen aus der Schweiz und den Niederlanden zeigen immerhin, dass sich die Zahl der Konsumierenden nach Einführung von Drug-Checking in der jeweiligen Stadt nicht erhöht hat. Die Befürchtung vieler Kritiker, Drug-Checking könne Menschen dazu ermutigen, Drogen zu nehmen, lässt sich nicht belegen.

»Dass jemand nur deshalb nicht konsumiert, weil er es vorher nicht analysieren kann, halte ich für wenig plausibel«, sagt Toxikologe Auwärter. Wer unbedingt Drogen ausprobieren will, werde sie vermutlich so oder so nehmen - mit oder ohne Drug-Checking. »Aber sich bezüglich der Dosierung auf jemanden verlassen zu müssen, ist etwas anderes, als einen konkreten Wert zu haben.« Grundsätzlich rutsche auch nicht jeder, der mal Drogen ausprobiert, in Probleme. »Die überwiegende Mehrheit nutzt Drogen zeitweise, vielleicht in einer Lebensphase, ohne dass groß etwas passiert«, ist er überzeugt. An dieser Stelle könnte man ebenso über den gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol diskutieren. Ist das wirklich eine harmlosere Droge? Und: Warum haben manche Menschen den Drang, »härtere« Substanzen auszuprobieren, und andere nicht?

Problemen auf den Grund gehen

Viel wichtiger ist es jedoch, herauszufinden, ob jemand einen problematischen Umgang mit Drogen hat. Und falls ja: warum? Ein Drug-Checking sollte daher immer über die bloße Substanzanalyse hinausgehen und mit Aufklärung verbunden sein. Das ist bei allen in Deutschland laufenden und beantragten Projekten der Fall.

Echte Prävention müsse viel früher ansetzen, meint CDU-Politikerin Borchardt. »Wir müssen stärker werden in den Schulen, über Mechanismen nachdenken, wie wir Kinder und Jugendliche schützen, abholen und sauberer aufklären.« Dazu müsse man ihnen aber zuhören und ihre Probleme ernst nehmen. Suchtprävention kostet Zeit - und Geld. Mit einem Gesetz allein ist es sicherlich nicht getan. Dazu gehöre immer dessen Vollzug, sagt Polizeigewerkschafter Wendt. Und: »Solange die Stellen, die Präventionsarbeit leisten, permanent unterfinanziert und unterbesetzt sind, ändert sich nichts.«

Aktuell werden die Mittel allerdings eher gekürzt als erhöht. Das erlebt auch der Freiburger Toxikologe Auwärter: »Im Moment sieht es so aus, als ob unser Projekt so nicht realisierbar ist.« Natürlich müsse sich erst noch zeigen, ob das Instrument sinnvoll ist. Aber genau dazu habe man das Modellprojekt ja entworfen. Er fände es schade, wenn man dem Drug-Checking in Deutschland keine Chance gäbe.

Trotz Drogenkonsum schafft Matthias Dorn sein Abitur und beginnt ein Studium. Doch immer wieder leidet er unter Depressionen. »Dann hab ich noch mehr genommen.« Anstatt Hilfe zu bekommen, heißt es immer nur, er solle sich stärker anstrengen, um davon loszukommen. Durch eine der Substanzen kommt es eines Tages zu einer Psychose; Dorn muss zeitweilig stationär behandelt werden. Heute wäre sein grundlegendes Problem sicher früher aufgedeckt worden: ADHS. Inzwischen ist er in entsprechender Behandlung und nimmt keine Drogen mehr. »Aber es ist noch ein weiter Weg«, sagt er und lächelt müde.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.