Sonnenforschung: ESA-Satellit erzeugt künstliche Sonnenfinsternis

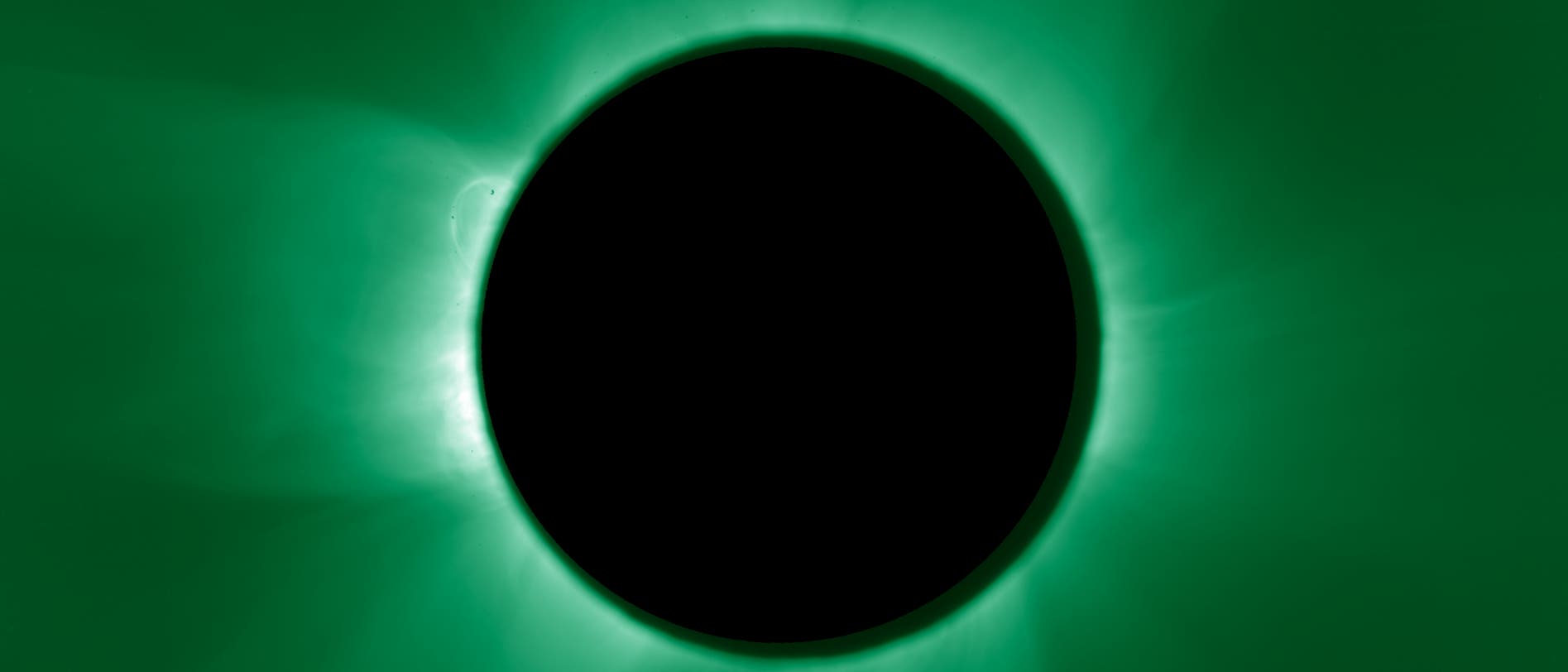

Mit einem präzisen Formationsflug der beiden Komponenten der Mission PROBA-3 gelang es der Europäischen Raumfahrtagentur ESA erstmals, eine künstliche Sonnenfinsternis zu Forschungszwecken zu erzeugen. Als sie sich rund 50 000 Kilometer von der Erde entfernt befanden, flogen die beiden Satelliten mit einem Abstand von 150 Metern zueinander - und hielten diesen bis auf weniger als einen Millimeter genau ein. So konnten sie Details der äußeren Sonnenatmosphäre erkunden, der Korona.

Einer der beiden Satelliten von PROBA-3 ist kreisförmig mit einem Durchmesser von 1,4 Metern und verdeckt die grelle Sonnenscheibe. Er wird als Occulter (englisch: Verdecker) bezeichnet und fliegt der Hauptsonde auf ihrer Bahn voraus. Er wirft im Abstand von 150 Metern einen acht Zentimeter breiten Schatten auf den nachfolgenden Satelliten, der auf ein spezielles Teleskop trifft: den Koronografen. Dieser zweite Satellit wird daher englisch »Coronagraph spacecraft« genannt. Das darin befindliche Instrument ASPIICS fängt den Schatten auf; die Abkürzung steht für »Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging Investigation of the Corona of the Sun«, auf Deutsch: »Verbund von Satelliten für die polarimetrische und bildliche Erkundung der Sonnenkorona«.

ASPIICS soll die Vorgänge in der Sonnenatmosphäre erkunden. PROBA-3 kann die künstliche Sonnenfinsternis für mehrere Stunden hintereinander aufrechterhalten. Auch auf der Erde sind Koronografen seit Jahrzehnten im Einsatz, sie unterliegen wie alle erdgebundenen optischen Teleskope aber dem störenden Einfluss des Wettergeschehens und der ständigen Luftunruhe, die den Kontrast bei der Beobachtung verringern. Somit liefern sie nicht so scharfe Bilder der Korona. Im Weltraum spielen diese Störeffekte hingegen keine Rolle.

Mit PROBA-3 sollen unter anderem der Sonnenwind, ein ständig von der Sonne ausgehender Strom geladener Teilchen, welche die Sonne über ihre Korona verlassen, untersucht werden. Die Mission dient auch dazu, das Geschehen während großer Sonneneruptionen, den koronalen Materieauswürfen, im Detail zu untersuchen. Das Prinzip, den Schatten eines Raumfahrzeugs für die Erzeugung einer künstlichen Sonnenfinsternis für ein weiteres zu nutzen, wurde erstmals während des Apollo-Soyuz Test Project (ASTP) im Jahr 1975 ausprobiert, allerdings waren die Resultate längst nicht so gut wie bei PROBA-3.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.