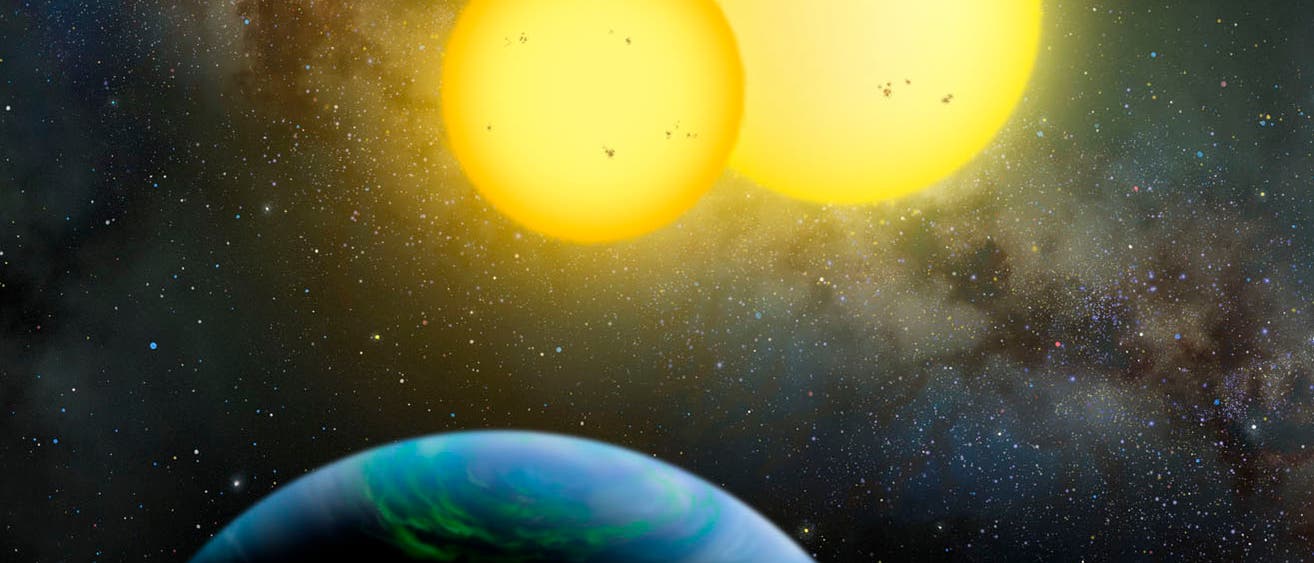

Fremde Sonnensysteme: Exoplaneten bei zwei Doppelsternen aufgespürt

Viele sonnenähnliche Sterne bewegen sich nicht alleine durch unsere Galaxis, sondern sind Teil eines Doppel- oder sogar Mehrfachsystems. Daher liegt der Gedanke nahe, dass auch diese Sterne von Planeten begleitet werden. Nun gelang dem Weltraumteleskop Kepler der Nachweis von Exoplaneten, die je einen engen Doppelstern umrunden. Dabei ist die Umlaufbahn des Planeten wesentlich größer als die Umlaufbahnen der beiden Sterne um das gemeinsame Schwerezentrum. Zufälligerweise sind die Bahnen der Exoplaneten so orientiert, dass die Planeten bei jedem Umlauf von uns aus gesehen vor ihren Zentralgestirnen durchlaufen und dabei ihr Licht geringfügig abschwächen. Diese geringen periodischen Helligkeitsschwankungen werden vom Weltraumteleskop Kepler registriert.

Mit den Exoplaneten Kepler-34b und Kepler-35b sowie Kepler-16b hat das Weltraumteleskop Kepler mittlerweile drei enge Doppelsternsysteme mit Planeten aufgespürt. Die Arbeiten fanden unter der Leitung von William F. Welsh an der San Diego State University im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Das rund 4900 Lichtjahre von uns entfernte System Kepler-34 besteht aus zwei sonnenähnlichen Sternen mit 1,05 beziehungsweise 1,02 Sonnenmassen. Sie umrunden ihren gemeinsamen Schwerpunkt in einem mittleren Abstand von 0,23 Astronomischen Einheiten (34,5 Millionen Kilometer) und sind sich damit näher als der Planet Merkur der Sonne. Die beiden Sterne befinden sich auf stark elliptischen Bahnen und benötigen für einen Umlauf 27,8 Tage.

Der Exoplanet Kepler-34b umrundet beide Sterne in einem mittleren Abstand von 1,09 Astronomischen Einheiten, also nur wenig mehr als der Abstand von der Erde zur Sonne. Er benötigt für einen Umlauf auf seiner fast kreisförmigen Bahn 289 Tage. Kepler-34b weist etwa ein Viertel der Masse von Jupiter auf. Er ist damit etwas leichter als der Planet Saturn in unserem Sonnensystem und mit dem 0,76-fachen Jupiterdurchmessser (110 000 Kilometer) auch etwas kleiner als der Ringplanet. Seine mittlere Dichte liegt bei 0,61 Gramm pro Kubikzentimeter, sie ist damit erheblich niedriger als diejenige von flüssigen Wasser (1 Gramm pro Kubikzentimeter).

Etwas anders gestaltet sich das 5400 Lichtjahre von der Erde entfernte System Kepler-35: Es besteht aus zwei Sternen mit 0,89 beziehungsweise 0,81 Sonnenmassen. Die beiden Sonnen umrunden ihren gemeinsamen Schwerpunkt in 20,7 Tagen in einem mittleren Abstand von 0,18 Astronomischen Einheiten. Ihr Planet weist etwa 13 Prozent der Jupitermasse oder 40 Erdmassen auf und benötigt für einen Umlauf 131,5 Tage. Er umrundet den Schwerpunkt des Doppelsternsystems auf einer annähernd kreisförmigen Bahn in einem mittleren Abstand von 0,6 Astronomischen Einheiten, etwas näher als der mittlere Abstand des Planeten Venus zur Sonne. Mit einem Durchmesser von etwas weniger als drei Vierteln des Jupiterdurchmessers (104 000 Kilometer) ist der Planet sehr aufgebläht, was sich auch in seiner sehr geringen Dichte von nur 0,41 Gramm pro Kubikzentimeter wiederspiegelt.

Beide Exoplaneten befinden sich relativ nahe an ihren Zentralgestirnen und sind damit für Leben, wie wir es kennen, zu heiß. Außerdem sind beide Gasplaneten, die keine feste Oberfläche aufweisen. Sie dürften zum größten Teil aus den Gasen Wasserstoff und Helium bestehen und ähneln damit in der chemischen Zusammensetzung ihren Muttersternen.

Der Nachweis von Exoplaneten in Doppelsternsystemen ist schwieriger als bei einem Einzelstern, da sich im Falle aller drei Exoplaneten auch die Umlaufbahnen der jeweiligen Sterne umeinander in der gleichen Ebene wie ihr Planet befinden. Somit bedecken sich die Sterne von uns gesehen gegenseitig, was zu deutlichen periodischen Schwankungen ihrer Helligkeiten führt. Da diese periodischen Veränderungen aber nicht mit den Umläufen des Planeten synchronisiert sind, gestaltet sich jeder Transit des Planeten anders.

Im Allgemeinen passiert der Planet von uns aus gesehen meist beide Sterne kurz hintereinander, so dass es zu zwei geringfügigen Absenkungen ihrer Helligkeiten kommt. Bedecken sich aber gerade die beiden Sterne, so überlagert dieser weitaus stärkere Effekt die schwache Abschwächung durch den Planetentransit. Erst durch eine genaue Untersuchung der Lichtkurve des Doppelsternsystems, also der Auftragung der kombinierten Helligkeiten der Doppelsterne gegen die Zeit, lässt sich der Planetentransit herausfiltern.

Dass sich sowohl die Sterne als auch ihre Planeten in der gleichen Umlaufebene befinden, dürfte auf ihre Entstehungszeit zurückgehen. Zu dieser Zeit waren die beiden Sterne von einer gemeinsamen Scheibe aus Staub und Gas umgeben, aus der sich schließlich zumindest ein Planet bildete. Die Forscher schätzen, dass rund ein Prozent der engen Doppelsternsysteme einen oder mehrere Planeten aufweisen, der beide Zentralgestirne umrundet.

Es ist durchaus möglich, dass sich bei noch genauerer Untersuchung der drei bekannten Doppelsternsysteme noch Hinweise auf weitere Begleiter ergeben. Allerdings dürften auch diese eher weniger lebensfreundlich als unsere Erde sein, da durch die gegenseitigen Bedeckungen der Zentralgestirne die auf die Planeten einfallende Sonneneinstrahlung stark schwankt. Wird beispielsweise der eine der beiden etwa gleich hellen Sterne von Kepler-34 durch den Partner vollständig verdeckt, so sinkt die Sonneneinstahlung auf den Planeten auf rund die Hälfte, was eine Art von solarem Winter auslöst. Allerdings könnte sich eventuelles Leben an solche Zyklen angepasst haben.

Eine andere Variante von Exoplaneten in einem Doppelsternsystem ist die, dass sich die beiden Sterne in deutlich größerem Abstand als im Falle von Kepler-34, -35 und -16 umrunden. Dann können sich relativ nahe bei den einzelnen Komponenten jeweils Planeten befinden, die nur eine Sonne umrunden. Hier waren die beiden Sterne in der Entstehungsphase von je einer Scheibe aus Gas- und Staub umgeben, in der sich dann Planeten formten.

Schreiben Sie uns!