Reproduktionsmedizin: Künstliche Befruchtung war erst der Anfang

Sieht so die Zukunft des Gebärens aus? Vor Myrthe van der Ven und Juliette van Haren liegt ein Unterleib aus Silikon, abgedeckt mit türkisem Stoff. Nur eine Öffnung ist zu sehen, wie bei einem Kaiserschnitt. Darin ein Fötus, ebenfalls aus Silikon. Die Forscherinnen an der Technischen Universität Eindhoven simulieren eine extreme Frühgeburt. Eine von ihnen befestigt einen durchsichtigen Beutel an der Öffnung und greift durch einen Einlass an der Seite nach dem Baby. Sie hebt es aus der Gebärmutter und lässt es in den Beutel gleiten, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das Baby soll im Fruchtwasser bleiben, ohne Luftkontakt, während die Nabelschnur durchtrennt und mit einem Gerät verbunden wird, das die Plazenta imitiert – in Simulationen gelingt das bereits.

Künstliche Gebärmutter nennen sie das, was die Forscherinnen hier beim Start-up AquaWomb entwickeln. Auf einem Tisch neben ihnen steht ein Prototyp des Behälters, der eines Tages menschliche Neugeborene aufnehmen soll. Er sieht aus wie eine Mischung aus Wiege und Brutkasten, aber oval, mit weichen Rundungen in sanften Türkistönen.

Nicht nur in Eindhoven wird über die Zukunft der menschlichen Fortpflanzung nachgedacht, darüber, was einmal werden könnte. Auf der ganzen Welt arbeiten Forscher daran, neue Technologien für das Wunder zu entwickeln, das über Jahrtausende allein der Natur überlassen war. Ein New Yorker Start-up entwickelt eine Maschine, die künstliche Befruchtungen mithilfe KI-gesteuerter Roboter zum Massenprodukt machen soll. Ein Genetiker in Japan will Eizellen im Labor herstellen – sogar gleichgeschlechtlichen Paaren könnte das eines Tages ermöglichen, gemeinsam Kinder zu zeugen. Und die Wissenschaftlerinnen in Eindhoven arbeiten an ihrer künstlichen Gebärmutter. Ihre Erfindungen träfen womöglich auf große Nachfrage – der Markt für Reproduktionstechnologien wächst. Und sie werfen Fragen auf, die die Reproduktionsmedizin seit je begleiten: Welche der Hoffnungen lassen sich wirklich erfüllen? Was sollte Realität werden? Und was geht zu weit?

Eindhoven: die künstliche Gebärmutter

Schon im Jahr 1932 wurde die Idee künstlicher Gebärmütter beschrieben, in Aldous Huxleys Science-Fiction-Roman Schöne neue Welt heißen sie »Brüter«. Sie sollen die Eltern-Kind-Beziehung überflüssig machen und der staatlichen Massenproduktion von Menschen dienen. Den Forscherinnen in Eindhoven geht es um etwas ganz anderes, sie wollen mehr Babys die Chance geben, zu überleben: Von den rund fünf Millionen Kindern unter fünf Jahren, die weltweit pro Jahr sterben, liegt das bei der Mehrzahl an den Komplikationen einer zu frühen Geburt.

Die Lunge eines Erwachsenen, sagt Myrthe van der Ven, könne man sich vorstellen wie einen Baum: Stamm, dicke Äste, dünne Zweige, große und kleine Blätter. In der 24. Woche besteht die Lunge eines Fötus im Mutterleib nur aus einem Stamm und ein paar Ästen. Außerhalb der Gebärmutter sei die Überlebenschance eines so viel zu früh geborenen Babys klein. Im Brutkasten überlebten nur sechs von zehn der Neugeborenen. Das liege vor allem am Sauerstoff in der Luft, der ihre Lungen überfordere. »Das Wichtigste ist deshalb, dass das Baby im Fruchtwasser bleibt«, sagt Myrthe van der Ven. In der 28. Woche überleben bereits neun von zehn.

2017 gelang einer Gruppe von Wissenschaftlern aus Philadelphia, den Fötus eines Lamms außerhalb des Körpers seiner Mutter in einer künstlichen Gebärmutter über mehrere Wochen am Leben zu erhalten. »Als ich das gesehen habe, war ich fasziniert«, sagt Myrthe van der Ven. »Es hat gezeigt, dass dies auch bei Menschen keine Science-Fiction bleiben muss.« Die Studie inspirierte Forscher aus Eindhoven, Aachen und Mailand, ein ähnliches Projekt aufzusetzen. Das Team in Eindhoven führt es mit dem kürzlich gegründeten Start-up AquaWomb weiter.

»Die Frühphase der embryonalen Entwicklung ist bis heute nur ansatzweise verstanden«Jan-Steffen Krüssel, Reproduktionsmediziner

Hier haben sie Silikonföten entwickelt, die Elektronik in sich tragen und Daten aufzeichnen – etwa, ob sie mit Sauerstoff in Kontakt kommen. So kann simuliert werden, was später mit echten Föten passiert. Geburtshelfer und Ärzte können die Abläufe trainieren. Aachener Wissenschaftler haben einen Prototyp der künstlichen Plazenta entwickelt, über die das Baby Nährstoffe beziehen kann. Künstliches Fruchtwasser gibt es in Online-Apotheken zu kaufen, ein Liter kostet 274,28 Euro.

Van der Ven betont, man achte besonders auf den Schutz der Mütter. Deshalb entwickele man den Transferbeutel nicht nur für Kaiserschnitte, sondern auch für vaginale Geburten. Das bedeute für die Frau ein geringeres gesundheitliches Risiko.

»Ich könnte mir vorstellen, dass eine Technologie, wie sie in Eindhoven erforscht wird, in zwei, drei Jahren theoretisch einsatzbereit ist«, sagt der Reproduktionsmediziner Jan-Steffen Krüssel. Er leitet das universitäre Kinderwunschzentrum in Düsseldorf. Die Technik müsse dann noch ein Zulassungsverfahren durchlaufen, und es sei wichtig, Spätfolgen wie Wachstumsprobleme auszuschließen. Dass eine künstliche Gebärmutter in der näheren Zukunft noch viel früher als in der 24. Woche zum Einsatz kommen könnte, dass gar eine ganze Schwangerschaft auf diese Weise möglich werden könnte, hält er für ausgeschlossen: »Die Frühphase der embryonalen Entwicklung ist bis heute nur ansatzweise verstanden«, sagt Krüssel, also könne man sie nicht nachbilden.

In jedem Fall wird bei künstlichen Gebärmüttern noch ein anderer Faktor entscheidend sein: Ihre Anwendung würde wohl vorerst sehr viel Geld kosten.

New York: IVF für alle?

Auch beim Erschaffen von Leben spielt Geld eine große Rolle. Doch das wird leicht übersehen.

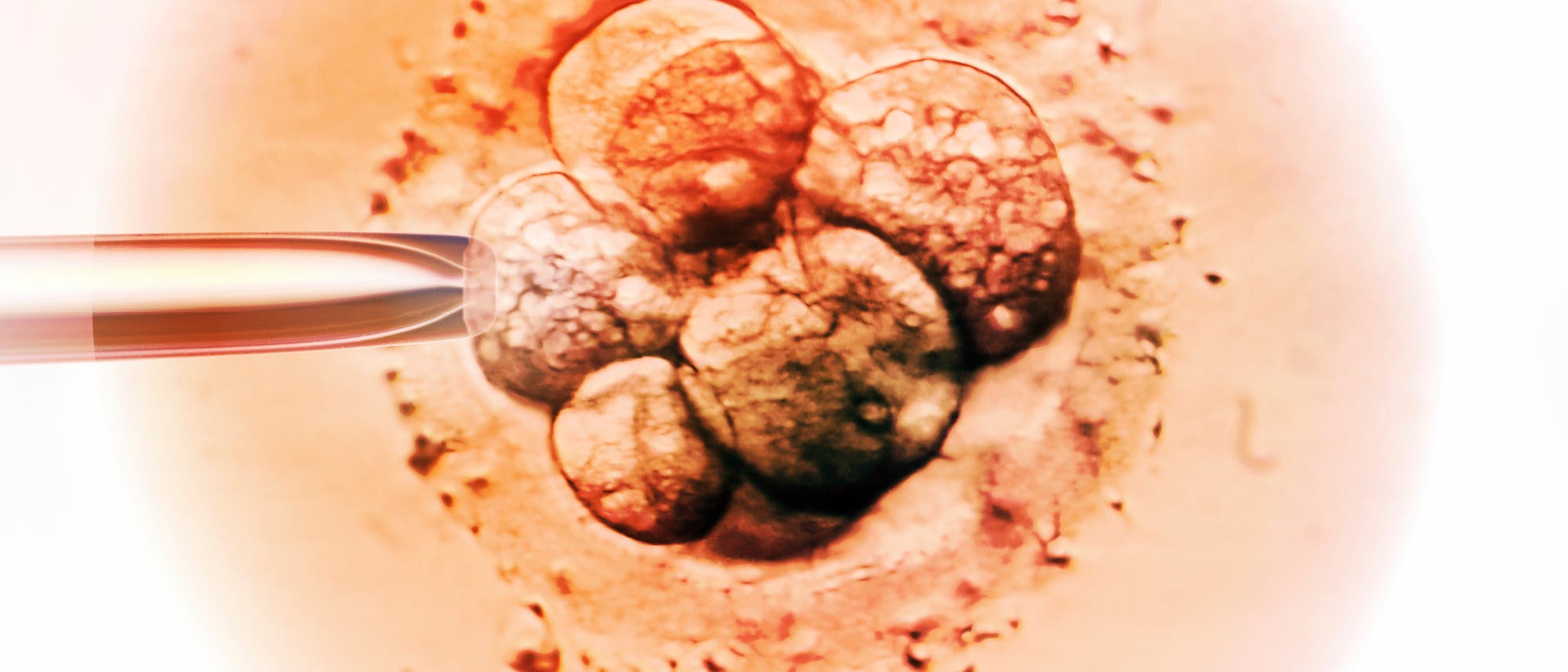

Am 25. Juli 1978 vermelden der Gynäkologe Patrick Steptoe, der Embryologe Robert Edwards und die Embryologin Jean Purdy in Oldham, England, eine Sensation: die Geburt von Louise Brown. Dem weltweit ersten Baby, bei dem die Befruchtung außerhalb des menschlichen Körpers stattfand, »in vitro« (was oft mit »im Reagenzglas« übersetzt wird, obwohl der entscheidende Schritt in einer Petrischale passiert). Die Wissenschaftler hatten der Mutter eine Eizelle entnommen, sie im Labor mit dem Sperma des Vaters befruchtet und dann in die Gebärmutter eingesetzt – der Beginn der In-vitro-Fertilisation (IVF).

Weltweit landete die Sensation auf den Titelseiten. »Das Retortenbaby« schrieb der stern, das amerikanische Time Magazine zeigte auf dem Cover zwei Zeigefinger, die ein Reagenzglas berühren, in Anlehnung an Michelangelos Fresko Die Erschaffung Adams. Edwards warf man damals vor, er spiele Gott. Drei Jahrzehnte später erhielt er den Nobelpreis. Dass Louise Browns Eltern recht arm waren und sich heute – wenn sie nicht an einer Studie teilnähmen – wohl keine IVF leisten könnten, ist weniger bekannt.

Weitere Durchbrüche folgten: 1992 wurden erstmals Ei- und Spermienzelle in der Petrischale von Menschenhand zusammengeführt – die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) kommt insbesondere bei männlicher Unfruchtbarkeit zum Einsatz. In den 1990er-Jahren wurde es auch möglich, Embryonen vor der Implantation genetisch zu untersuchen – die Präimplantationsdiagnostik (PID) darf in Deutschland unter strengen Auflagen zur Vermeidung schwerer genetischer Erkrankungen eingesetzt werden. Ab den 2010er-Jahren konnten Eizellen auch zu nichtmedizinischen Zwecken eingefroren werden, was Frauen neue Möglichkeiten der Familienplanung bot.

22 000 Kinder

werden in Deutschland jedes Jahr nach einer künstlichen Befruchtung geboren.Für die In-vitro-Fertilisation bezahlen gesetzlich versicherte Paare in Deutschland in der Regel mindestens rund 1 500 Euro Eigenanteil pro Behandlungsversuch. Oft sind mehrere Versuche nötig, bis ein Erfolg erzielt ist. In Ländern mit geringem Durchschnittseinkommen kann eine einzige Runde das Doppelte eines Monatsgehalts verschlingen. Trotz allem steigt die Nachfrage, laut Weltgesundheitsorganisation ist jeder sechste Mensch im gebärfähigen Alter unfruchtbar. Das führt zu einem Gerechtigkeitsproblem: Wer kann sich eine IVF leisten?

»Wir führen weiter, was Robert Edwards begonnen hat«, sagt die Frau auf dem Bildschirm. Stephanie Kuku schaltet sich für das Gespräch aus ihrem Wohnzimmer in London zu. Die 45-Jährige pendelt zwischen der englischen Hauptstadt und New York, wo ihr Arbeitgeber sitzt: das Start-up Conceivable Life Sciences. Kuku ist dessen Chief Knowledge Officer und erklärt die Idee: eine Maschine zur künstlichen Befruchtung. Man gibt Eizellen und Spermien hinein, dann führt die Maschine die weiteren Schritte automatisch durch: die Auswahl der Zellen, die Befruchtung, das Überführen der befruchteten Eizelle in ein Nährmedium, wo sie sich teilt. Eine künstliche Intelligenz trifft die Entscheidungen, Roboterarme, wie sie in der Halbleiterindustrie verwendet werden, führen die Arbeitsschritte aus. Anfangs überwacht von Experten, später ganz allein, so ist die Idee. Im April wurde in einer Kinderwunschklinik in Mexiko zum ersten Mal ein Kind geboren, bei dem die Ei- und Spermienzelle seiner Eltern vollautomatisiert durch das Conceivable-System zusammengeführt wurden.

Die Befruchtungsmaschine soll den Preis für eine IVF senken, so die Idee – perspektivisch um die Hälfte, wie Kuku sagt. »Die Laborkosten machen bisher den größten Anteil aus.«

Künstliche Befruchtung, ein Massenprodukt? Der Düsseldorfer Reproduktionsmediziner Krüssel ist skeptisch. Ein automatisiertes Verfahren könnte tatsächlich die Qualität des Verfahrens und die Schwangerschaftsrate erhöhen. »Aber in der Behandlung des Paares – vom Erstgespräch über die hormonelle Stimulation der Frau bis hin zum Transfer der befruchteten Eizelle«, sagt Krüssel, »sehe ich im Vergleich zu den wenigen Tagen im Labor den weitaus wichtigeren und auch kostenrelevanten Teil der Behandlung.« Und den könne keine Maschine übernehmen.

36 Jahre

alt sind die behandelten Frauen im Durchschnitt.Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, geht noch weiter. Was als Automatisierung bezeichnet werde, beschreibe »einen lächerlich kleinen Ausschnitt, der von Firmen ungeheuer aufgeblasen wird«. Dabei werde vergessen, »was Frauen für einen immensen körperlichen Beitrag leisten, damit ein neuer Mensch entstehen kann«.

Bei Conceivable gibt man sich unbeirrt. Derzeit läuft eine weitere Studie mit 125 Patientinnen in Mexiko, bei der 80 Prozent der IVF-Schritte im Labor von Robotern durchgeführt werden. Ein vergleichbares Start-up, Overture aus Kalifornien, hat seine Technik bereits an Kliniken in der Türkei und lateinamerikanischen Ländern verkauft.

Osaka: der Magier der Zellen

Das Labor des Genetikers Katsuhiko Hayashi an der Universität von Osaka. Eine Doktorandin streicht einer toten Maus Desinfektionsmittel auf den Unterleib, dann nimmt sie eine Schere, setzt einen Schnitt und entnimmt etwas Glibbriges: die Hoden. Einen davon trägt sie vorsichtig zu einem Mikroskop und blickt hindurch: Der Hoden leuchtet rot. Zuvor hatten die Forscher der Maus ein aus Stammzellen hergestelltes Spermium eingesetzt. Die rote Färbung zeigt: Es ist funktionstüchtig. »Oooh!«, sagt die Doktorandin. »Es hat geklappt!«, ruft Katsuhiko Hayashi. Ein Routineexperiment, trotzdem sind beide begeistert.

Vor zwei Jahren war dem Team ein Durchbruch gelungen. Hayashi erforscht, wie Ei- und Spermienzellen entstehen. Die Wissenschaft rätselt zum Beispiel, wann und wieso bei Frauen manche Eizellen heranreifen und andere absterben – was ein Grund für Unfruchtbarkeit sein kann. Hayashi will das, was eigentlich im Körper passiert, im Labor nachahmen.

Er fragte sich: Wäre es möglich, eine beliebige Zelle einer männlichen Maus so zu verändern, dass aus ihr eine weibliche Eizelle entsteht? Zunächst entnahm er Hautzellen und wandelte diese im Labor in Stammzellen um. Einige dieser Vorläufer-Zellen brachte der Forscher dann durch einen Mix aus Zufall und der Zugabe von Chemikalien tatsächlich dazu, zu Eizellen heranzuwachsen. Zu diesen gab Hayashi ein herkömmliches Spermium hinzu, führte eine künstliche Befruchtung durch und setzte den Embryo einer weiblichen Maus zum Austragen ein.

Von 630 Embryonen, die Hayashis Team in weibliche Mäuse einpflanzte, kamen zwar lediglich sieben Jungtiere lebend zur Welt. Doch diese waren nicht von anderen zu unterscheiden, sie aßen, schliefen, paarten sich. Genetisch gesehen hatten sie keine Mutter, sondern zwei Väter. George Daley, der Dekan der Harvard Medical School, sah darin einen »außergewöhnlichen Akt der Fortpflanzungsmagie«. Die Methode wird In-vitro-Gametogenese (IVG) genannt – die künstliche Bildung von Geschlechtszellen.

Bei einer Konferenz, erzählt Hayashi, habe ihm eine Frau vorgeworfen, er wolle das weibliche Geschlecht verdrängen. Ethische Fragen weist Hayashi aber gern von sich: »Ich bin Wissenschaftler. Meine Aufgabe ist es, Fortschritte in Wissenschaft und Technik aufzuzeigen. Über die Anwendung und Akzeptanz davon muss die Gesellschaft bestimmen – zum Beispiel, ob mithilfe unserer Technologie etwas entstehen sollte, was es in der Natur nicht gibt, ein Lebewesen mit zwei Vätern oder zwei Müttern.«

Es gibt Biotech-Start-ups, die schon jetzt an der Entwicklung menschlicher Eizellen in der Petrischale arbeiten. Das bekannteste von ihnen, Conception aus Kalifornien, gibt an, bald könnte das Verfahren zur Verfügung stehen – nicht nur für gleichgeschlechtliche Paare, sondern auch, um eine Unfruchtbarkeit zu umgehen. Allerdings bräuchte es noch immer auch eine Frau, die das Kind austrägt.

Hayashi hält den Zeitplan für maßlos übertrieben. Er glaubt, es werde noch mindestens ein Jahrzehnt dauern. Andere Experten sehen das ähnlich.

Einer erst kürzlich veröffentlichten Studie in der Fachzeitschrift Nature Communications zufolge ist es einem Team in den USA jetzt aber ebenfalls gelungen, erste Schritte der IVG bei menschlichen Zellen durchzuführen. Auch die Autoren sagen: Es werde noch Jahre dauern, bis das Verfahren bereit sei. Aber ein Anfang ist gemacht.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.