Frühes Amerika: Ein Dschungel voller Städte

Kaum ein Fleckchen Erde ist vom Menschen noch unberührt. Ausgenommen wenige Regionen wie der Amazonasregenwald. Dichte Vegetation bedeckt weite Teile jener Tropenlandschaft in Südamerika. Wie es scheint, haben Menschen diesen Winkel der Welt noch nie zu bändigen vermocht. Offenbar hatten sie in vorgeschichtlicher Zeit weder Waldstücke gerodet noch eine ackerbauliche Revolution vollzogen, geschweige denn Städte errichtet. Das Amazonasbecken gleicht einer völlig unberührten Naturlandschaft.

So lautete zumindest lange die Lehrmeinung. Inzwischen zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab. Archäologen haben, zum Teil in Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, zahlreiche Siedlungsreste entdeckt und mit Hilfe der Fernerkundungstechnologie Lidar die Spuren riesiger Stadtruinen aufgespürt. Mittlerweile gibt es derart viele Belege für menschliche Siedlungstätigkeit im Amazonasgebiet, dass Fachleute sicher sind: Vor der Ankunft der Europäer, in präkolumbischer Zeit, hatten Millionen Menschen das Amazonasgebiet bewohnt. Und ein Teil davon bevölkerte große bebaute Gebiete, die mit Straßen vernetzt und mit Tempelpyramiden bestückt waren.

Die Zeugnisse legen allerdings ein widersprüchliches Szenario nahe. Denn die alte Vorstellung vom unberührten Amazonasdschungel ist nicht völlig abwegig. Zwar haben die einstigen Bewohner den Wald nicht großflächig abgeholzt, ihn aber dennoch intensiv bewirtschaftet. Und obwohl sie komplexe Gesellschaften formten, durchliefen sie nie eine Entwicklung im Sinne der neolithischen Revolution in der Alten Welt. Am präkolumbischen Amazonas vollzog sich eine Kulturentwicklung, die nicht dem bekannten und vermeintlich weltweit gültigen Muster entsprach, das da lautet: Die Lebensweise als Jäger und Sammler mündete unweigerlich im alleinigen Dasein als Ackerbauer und Viehzüchter – und letzten Endes in der Entstehung komplexer Stadtkulturen samt der Erbauung großer Monumente. Offenbar war dieser Weg nicht vorgezeichnet. Was im Amazonasgebiet vor sich ging, mag zwar wie eine Ausnahme von der Regel erscheinen, doch das Gegenteil dürfte der Fall gewesen sein: Es bezeugt die Vielfalt dieser grundlegenden Kulturentwicklung.

Schlechte Bodengüte am Amazonas

Im Amazonasbecken existieren zig Pflanzen- und Tierarten, obgleich der Regenwald in nährstoffarmen Böden wurzelt. Der Grund: Die hohen Temperaturen und die starke Feuchtigkeit beschleunigen den Umbau von organischem Material in Biomasse, so dass für den Ackerbau kaum noch Nährstoffe übrig bleiben. Diese Erkenntnis führte zu der lange gültigen These, dass der Regenwald nie genug für viele Menschen abgeworfen haben kann. Wie sollte es dort also je ganze Städte gegeben haben? Doch schon in den 1960er Jahren regten sich erste Zweifel. Fachleute stießen auf rätselhafte Flecken fruchtbarer Erde, der so genannten Terra preta. Frühe Gemeinschaften hatten diese schwarze Erde durch eine spezielle Düngemethode geschaffen, und auf dem Humus gediehen Pflanzen besonders gut.

In den 1990er Jahren wurde Forschern das Ausmaß jener frühen Bevölkerung endlich bewusst, als der Anthropologe Michael Heckenberger von der University of Florida in Gainesville erstmals mit den indigenen Kuikuro zusammenarbeitete. Diese leben in Brasilien am Oberlauf des Rio Xingu. »Nach zwei Wochen nahm mich das Oberhaupt der Kuikuro, Afukaka, mit zu einer Stätte, die 20-mal so groß war wie sein Dorf«, sagt Heckenberger. »Dann führte er mich zu einer weiteren solchen Stätte.« Offensichtlich hatten Afukakas Vorfahren im großen Stil gebaut. Wie war das möglich gewesen?

Entdeckungen im 21. Jahrhundert liefern nun eine Antwort auf das Rätsel. Die Geschichte beginnt mit der Ankunft der ersten Menschen im Amazonasgebiet. Wann genau das geschah, ist umstritten. Schätzungen reichen von vor 27 000 bis 13 000 Jahren. Als sehr wahrscheinlich gilt inzwischen, dass die Neuankömmlinge spätestens vor 23 000 bis 21 000 Jahren unterwegs waren. Zu dieser Zeit befanden sie sich bereits dort, wo heute der US-Bundesstaat New Mexico liegt. An einem Fundplatz im dortigen Nationalpark White Sands entdeckten Forscher um Matthew Bennett von der Bournemouth University menschliche Fußspuren aus der letzten Eiszeit, die sie erstmals 2021 im Fachblatt »Science« beschrieben. Und erst 2023 stieß ein Team um Thais Pansani von der Universidade Federal de São Carlos in São Paulo auf bearbeitete Knochen ausgestorbener Riesenfaultiere. Ganz offensichtlich hatten Menschen diese Knochen durchlocht. Das Alter jener Funde aus dem Felsüberhang Santa Elina in Brasilien, so schreiben die Fachleute in den »Proceedings of the Royal Society B«, liege zwischen 26 500 und 28 700 Jahren.

An den Regenwaldrändern lebte es sich gut

Vielleicht waren die Menschen bald nach ihrer Ankunft in Amerika auch ins Amazonasbecken vorgedrungen. Die frühen Bewohner fingen aber nicht flugs damit an, im tiefen Regenwald große Siedlungen zu bauen. Stattdessen hielten sie sich in den Randbereichen auf, wo sich heute noch erstaunlich vielfältige Landschaften erstrecken. »Es gibt dort üppige immergrüne Wälder, saisonal überschwemmte Savannen und riesige Feuchtgebiete – es ist sehr divers«, erklärt der Archäologe José Iriarte von der University of Exeter. »Die Jäger und Sammler waren von Anfang an auf der Suche nach solchen Übergangszonen, um in verschiedenen Umgebungen auf Beutezug gehen zu können.«

Zeugnisse für diese früheste Phase menschlicher Existenz im Amazonasbecken kamen an Felsüberhängen der kolumbianischen Serranía de La Lindosa zum Vorschein. Seit 2015 graben Iriarte und seine Kollegen dort Fundplätze aus, die sie zuletzt 2024 im »Journal of Anthropological Archaeology« veröffentlichten. Menschen hatten an den Felsformationen vor mindestens 12 500 Jahren ihre Spuren hinterlassen. Zu dieser Zeit war es im Amazonasgebiet einige Grad Celsius kälter als heute. Was sich aber noch deutlicher unterschied, war die Fauna. Damals streiften große Säuger umher, darunter Riesenfaultiere, elefantenähnliche Gomphotherien und große Huftiere, die heute längst ausgestorben sind. Malereien an den Felsüberhängen der Serranía de La Lindosa stellen womöglich einige dieser Tiere dar – davon sind jedenfalls José Iriarte und sein Team überzeugt. Ihre These ist jedoch umstritten: Fachkollegen merken an, dass die Bilder erstaunlich gut erhalten wären, sollten sie tatsächlich seit vielen Jahrtausenden Wind und Wetter ausgesetzt gewesen sein. Und geben die dargestellten Tiere wirklich die Megafauna wieder? Die Malweise erschwere es oft, die Bilder zweifelsfrei zu deuten.

An den Felsüberhängen legten die Forscher Tierknochen frei, die ältesten davon reichen 12 500 Jahre zurück. Viele der Spezies von Fischen, Säugern und Reptilien, die in Form ihrer Knochen vorliegen, kommen in den Felsbildern jedoch nicht vor, wie Iriarte und seine Kollegen herausfanden. Man pinselte offenbar nicht einfach an die Wand, was man im Alltag verspeiste.

Auch wenn die Darstellungen sich bislang nicht direkt datieren lassen und unklar bleibt, ob tatsächlich große Säuger abgebildet sind, so könnte die Megafauna für die Ernährung der frühen Amazonasbewohner wichtig gewesen sein, meint Iriarte.

Vielmehr noch: Die Pflanzenwelt des frühen Amerika war an die Megafauna angepasst. Sie brachte Früchte hervor, die groß genug waren, um den Hunger der riesigen Pflanzenfresser zu stillen. Damit sicherte sich die Flora ihren Platz im Ökosystem, da die Säuger mit ihren Ausscheidungen die Pflanzensamen verbreiteten. Die Früchte – darunter Avocado, Kakao und verschiedene Formen von Kürbis – standen bald auch auf dem Speiseplan der Jäger und Sammler.

Aus Sammlern wurden Gärtner

Ungefähr vor 11 600 Jahren war der größte Teil der Megafauna ausgestorben. Vermutlich sorgte eine verhängnisvolle Verquickung aus Klimaerwärmung und Bejagung durch den Menschen für ihr Ende. Danach entwickelten die Wildbeuter eine neue Art der Nahrungsbeschaffung. Aus Sammlern wurden Gärtner, als sie begannen, Pflanzen zu züchten. Der Archäologe José Capriles von der Pennsylvania State University, Iriarte und ihre Kollegen entdeckten die ältesten Zeugnisse für den Pflanzenanbau in der Savanne der Llanos de Moxos im bolivianischen Amazonasgebiet. Dort ist die heutige Graslandschaft übersät mit seltsamen Erdhügeln. Viele davon sind etwa einen Hektar groß und dicht bewachsen. »Wir haben mehr als 6000 davon kartiert«, erklärt Capriles.

Er und sein Team untersuchten die »Waldinseln« und stellten 2020 in »Nature« fest: Menschen hatten sie künstlich angelegt – aus gutem Grund. Regen und Schneeschmelze lassen die Flüsse anschwellen, die regelmäßig und monatelang die Ebene überschwemmen. Die Hügel ragen dann aus den Fluten, Pflanzen können auf ihnen gedeihen. 14C-Datierungen der Hügelerde ergaben, dass einige der Inseln zirka 10 800 Jahre alt sind. Heute wachsen Wälder auf den Erhebungen, weil die Menschen die Böden jahrhundertelang angereichert haben; in der Folge waren diese fruchtbarer als die Erde im umgebenden Grasland. Capriles vermutet, dass man die Hügel zunächst als gelegentliche Lagerplätze nutzte. Die Abfälle, die Menschen hinterließen, machten die Böden dann nährstoffreicher. Aus den Essensresten wuchsen schließlich neue Pflanzen, etwa Kürbis und Maniok. Die Folge: Die Wildbeuter begannen, was sowieso auf ihrem Speiseplan stand, anzubauen und zu züchten.

Diese Art der Wirtschaftsweise setzte sich nachweislich durch. Bald hegten die Amazonasbewohner in kleinen Gärten nicht nur Kürbis und Maniok, sondern pflanzten auch Wäldchen mit langlebigen Gewächsen wie Pfirsichpalmen und Paranussbäumen. Sie betrieben den Anbau in derart großem Stil, dass Fachleute inzwischen den Südwesten des Amazonasgebiets als unabhängige Keimzelle einer neolithischen Revolution identifiziert haben – als eine von fünf solcher Regionen auf der ganzen Welt: Menschen entwickelten Ackerbau und Viehzucht demnach unabhängig voneinander im Nahen Osten, in China, in Mexiko, im Nordwesten des südamerikanischen Kontinents und im Amazonasbecken.

An diesem Punkt dürften die Bewohner der fünften Region den vertrauten Weg eingeschlagen haben. Folgt man dem altbekannten Muster der Kulturentwicklung, müssten sie die Vorteile eines bäuerlichen Lebens erkannt haben – nämlich üppige Ernten aus dem eigenen Anbau zu schöpfen. Vollzeitfarmer und sesshaft zu werden, wäre demnach der nächste logische Schritt gewesen. Und so würde die Bevölkerung wachsen und sich ihre Kultur samt Ackerbau, Sitten und Sprachen ausbreiten. Aber all das geschah am Amazonas nicht.

Es gibt so wenige Belege für intensiven Ackerbau im präkolumbischen Amazonasgebiet, dass Fachleute wie Carlos Fausto von der Universidade Federal do Rio de Janeiro und Eduardo Neves von der Universidade de São Paulo zu dem Schluss kommen: In dieser Region hat sich anders als in Europa, beginnend vor etwa 12 000 Jahren im Nahen Osten, nie eine neolithische Revolution ereignet, erklären die beiden im Fachjournal »Antiquity«. Offenbar gab es keinen grundlegenden Umbruch in der Lebensweise, den die frühen Bauernkulturen mit ihrer Ausbreitung innerhalb weniger Jahrtausende in die Welt trugen. Zwar haben sich auch im Amazonasbecken Kulturen ausgebreitet – beispielsweise werden die Idiome der indigenen Arawak-Sprachfamilie in vielen Teilen des Amazonasgebiets gesprochen –, aber keine Kultur hat die Region vollständig durchdrungen. Und weil nie eine Welle bäuerlicher Zivilisation den Amazonas hinabschwappte, wird klar, warum dort heute noch eine riesige Vielfalt an Sprachen existiert: Es sind mehr als 300, darunter etwa 50, die mit keiner anderen bekannten Sprache der Welt verwandt sind, weiß Jonas Gregorio de Souza von der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Der Datenarchäologe forscht über die Verbreitung der Amazonassprachen.

Vor 2500 Jahren machte man die Böden nährstoffreicher

Warum hat sich der Ackerbau nicht vollständig durchgesetzt? Umweltfaktoren könnten eine Rolle gespielt haben, nicht zuletzt die Böden im Amazonasgebiet. »Sie sind von Natur aus nährstoffarm«, sagt Crystal McMichael von der Universität Amsterdam. »Es ist wirklich schwer, eine große sesshafte Agrargesellschaft aufzubauen, ohne den Boden in irgendeiner Form zu modifizieren.«

Die Gemeinschaften im Amazonasgebiet begannen also, das Erdreich zu verändern und damit die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Es entstanden die zu Anfang genannten Terra-preta-Flecken, auf die Forscher vor Jahrzehnten gestoßen sind. Bis vor etwa 2500 Jahren hatte man die Bodengüte jedoch nicht im großen Stil gesteigert. In »Quaternary Research« veröffentlichte Forschungen von Crystal McMichael und Mark Bush vom Florida Institute of Technology haben gezeigt, dass erst dann die Bevölkerung exponentiell angewachsen war und sich ausbreitete.

Vielleicht war der Ackerbau in den Augen der frühen Amazonasbewohner kein lohnendes Tagewerk. Konnten sie doch in zahlreichen Flüssen fischen, wo es von Wassertieren nur so wimmelte, und weiterhin ihre Gärten bewirtschaften, die reichlich Obst und Gemüse abwarfen. Diese Fülle aufzugeben und sich in großem Maßstab auf ein oder zwei Pflanzensorten zu beschränken wie Kürbis oder Mais, der vor etwa 7000 Jahren in der Amazonasregion auftauchte, mag wenig verlockend gewesen sein. Dass die Menschen diesen Weg nicht eingeschlagen haben, überrascht dennoch. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Anbau von Feldfrüchten lange Zeit als ein Entwicklungsschritt galt, der rasch und unaufhaltsam zum Vollzeitbauerntum führte. Neue Funde lassen diese Idee aber immer unwahrscheinlicher werden. Selbst dort, wo die zarten Anfänge im Pflanzenanbau schließlich zu einer voll ausgeprägten Landwirtschaft führten wie in Nordamerika und Ostasien, verlief diese Entwicklung sehr langsam, manchmal über einen Zeitraum von Jahrtausenden.

Das Bauerntum ließ Gesellschaften nicht komplexer werden

Sicher ist inzwischen: Der Ackerbau ist keine notwendige Voraussetzung für die Entstehung komplexer Gesellschaften. Im Lauf der Menschheitsgeschichte existierten sie auch bei Jäger-und-Sammler-Kulturen, wie im Fall von indigenen Gemeinschaften in Alaska. Etwa bei den Koniag Alutiiq, die hierarchisch strukturiert waren, Feldzüge gegen Nachbargruppen führten sowie Fernhandel und Sklaverei betrieben, per definitionem jedoch Wildbeuter waren. Sie lebten vom Fischen und von der Jagd auf Meeressäuger, beschreibt der Archäologe Ben Fitzhugh von der University of Washington in seinem Buch »The Evolution of Complex Hunter-Gatherers«.

Nicht die Landwirtschaft per se lässt Gemeinschaften politisch, technologisch und wirtschaftlich komplexer werden, sondern die intensivierte Erzeugung wichtiger Nahrungsmittel. Das führe »nahezu zwangsläufig« zur Entstehung einer Elite, die über die Vorräte verfügt und deren Verteilung kontrolliert, sagt der Anthropologe Adrian Jäggi von der Universität Zürich.

Eher deshalb als durch das Ausbleiben einer vollumfänglichen Landwirtschaft blieben die präkolumbischen Gesellschaften am Amazonas weitgehend egalitär. Denn die Menschen konnten ihre Nahrung aus vielerlei verschiedenen Nischen der Landschaft schöpfen. Es war nahezu ausgeschlossen, all diese Ressourcen zu kontrollieren. Eine Elite konnte sich folglich kaum herausbilden.

Auf den ersten Blick scheinen die Funde dieses Szenario nahezulegen. Die Tapajó beispielsweise ließen sich vor etwa 1000 Jahren im mittleren Amazonasgebiet nieder, wo sie rund um zwei große Dörfer namens Aldeia und Porto mehrere Siedlungen gegründet hatten. Das verraten ethnografische Aufzeichnungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Normalerweise herrschte in großen Siedlungen eine Elite. Nicht in diesem Fall. Ausgrabungen der vergangenen 20 Jahre haben keine Belege für diese These erbracht, sagt Denise Gomes von der Universidade Federal do Rio de Janeiro. An keiner Stelle lagen auffällig viele Statusobjekte konzentriert, sondern sie verteilten sich auf alle Siedlungen der Tapajó, die großen wie die kleinen. Das deutet darauf hin, dass die kleineren Gemeinschaften ihre Autonomie bewahrt haben, erklärt Gomes. Wenn die Gesellschaft der Tapajó typisch für die Amazonasregion war, dann wäre damit klar, warum sich dort offenbar weder Staaten noch andere hierarchische Strukturen dauerhaft herausgebildet haben.

Doch die Sache ist komplizierter. »Die Gruppen, die wir heute etwa im Xingu-Gebiet und anderswo kennen, sind sehr hierarchisch, obwohl sie in Gemeinschaften mit nicht mehr als 100 Menschen leben«, sagt Heckenberger. »Das liegt daran, dass sie von großen, sozial stark strukturierten Gesellschaften abstammen.« Diese These beruht nicht nur auf den alten Siedlungen, die Afukaka ihm gezeigt hat. In den vergangenen 20 Jahren haben Fachleute mit Hilfe der Fernerkundung große Siedlungsplätze an mehreren Stellen im Amazonasgebiet ausfindig gemacht. Die ältesten reichen 2500 Jahre zurück, sie entstanden also zu einer Zeit, als sich die Bevölkerung in der Regenwaldregion allmählich auszubreiten begann.

Städte unterm Blätterdach

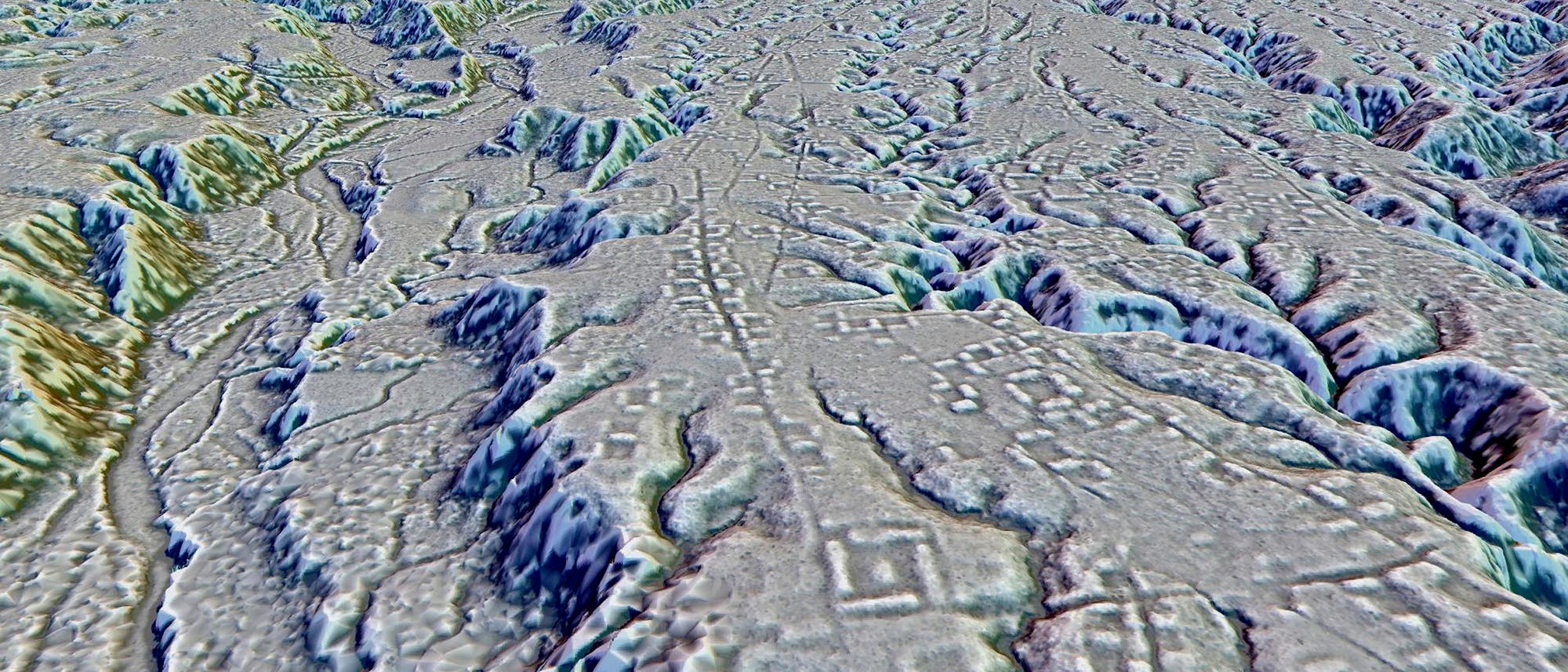

Stéphen Rostain vom Centre national de la recherche scientifique in Paris und seine Kollegen stellten 2024 in »Science« die Ergebnisse ihrer jahrelangen Arbeit im Tal des Upano in Ecuador vor. Feldstudien und Analysen per Lidar-Technologie enthüllten ein von Menschenhand gestaltetes Gelände. Bei einer Lidar-Analyse sendet ein Fluggerät Laserstrahlen aus; zwar werden die meisten Lichtsignale vom Blattwerk der Bäume zurückgeworfen, doch treffen noch genug auf den Boden und geben so den Abstand zum Sender wieder. Anschließend lassen sich aus diesen Daten die Höhen und Senken in der Oberfläche exakt berechnen – und somit auch die Überreste vergangener Erdwerke und Gräben in einer topografischen Karte abbilden.

Die Laser tasteten im Upano-Tal ein Gelände von 300 Quadratkilometern ab. In diesem Gebiet entdeckten Rostain und Co mehr als 6000 rechteckige Plattformen aus aufgeschüttetem Erdreich, ferner Plätze, Felder und ein ausgedehntes Straßennetz, das die Siedlungen miteinander verbunden hatte. Die 5 bis 15 Meter breiten Wege waren kilometerweit in den Boden eingetieft, verliefen aber auch auf aufgeschütteten Dämmen. Zwischen den Städten und Ortschaften erstreckten sich Terrassen und Felder, auf denen Mais, Maniok, Bohnen und Süßkartoffeln angebaut wurden. Diese landwirtschaftlichen Flächen waren über hunderte Hektar hinweg in gleich große, rechtwinklig angeordnete Parzellen unterteilt. Kanäle sollten verhindern, dass sich Wasser auf den Äckern staute. Zudem errichtete man Anlagen zum Fischfang.

Kaum ein Fleckchen Erde blieb ungenutzt, schreiben die Fachleute in »Science«. Die Menschen hatten ihre Umgebung dicht besiedelt und im großen Stil verändert. Das bauliche Ausmaß im Tal des Upano sei vergleichbar mit den Stätten der Maya auf der Halbinsel Yucatán. »Vielmehr noch – die großen zeremoniellen Zentren mit monumentalen Plattformen, Plätzen und Dammwegen lassen sich in ihrer Größe mit denen anderer großer Kulturen der Vergangenheit vergleichen, wie Teotihuacán in Mexiko oder dem Giseh-Plateau in Ägypten«, heißt es in der Studie der Forschergruppe.

Doch nicht nur im Upano-Tal fanden sich Spuren einer hochstehenden Zivilisation, deren Ingenieure das Land grundlegend umformten. So gibt es in den bolivianischen Llanos de Moxos Überreste stadtähnlicher Siedlungen, ebenfalls aus Erde gebaut. Ein Team um den Archäologen Heiko Prümers, der bis zu seinem Ruhestand 2024 am Deutschen Archäologischen Institut tätig war, kartierte Plattformen, darunter eine zirka 22 Meter hohe Pyramide. Angehörige der Casarabe-Kultur hatten diese Stätten vor etwa 1500 Jahren errichtet. Seine Befunde veröffentlichte das Team 2022 in »Nature«. Die Fachleute dokumentierten über Jahre hinweg dutzende Siedlungen und Städte, darunter urbane Zentren von bis zu drei Quadratkilometer Größe. Zuletzt, im Dezember 2024, stellten sie fest, dass die Menschen in der Zeit von 700 bis 1400 bereits auch Tiere züchteten: Sie fütterten Enten mit Mais und hielten sie als Nutztiere.

Im Vergleich dazu wirken die Waldinseln, die die frühen Amazonasbewohner vor ungefähr 10 000 Jahren in den Llanos de Moxos angelegt hatten, geradezu zwergenhaft. »Manche wollen glauben, dass ein politisches System ohne eine Hierarchie dennoch in der Lage sei, eine solch monumentale Architektur zu errichten – ich bin da skeptisch«, sagt Capriles.

Eine ausgefeilte Strategie der Landschaftspflege

Wie komplex die einstigen Gemeinschaften am Amazonas strukturiert waren, zeigt ihr Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. »Wir haben es hier mit Gesellschaften zu tun, die weder Stein noch Ziegel hatten«, sagt Heckenberger. »Alles ist organisch, daher war der geradezu industrielle Bedarf an Holz und Gras enorm. Nicht nur für den Hausbau, sondern auch für tragbare Objekte – jede Hängematte, jedes Werkzeug.« Die Menschen waren wirtschaftlich abhängig vom Regenwald. Deshalb entwickelten die einstigen Bewohner der Xingu-Region eine ausgefeilte Strategie der Landschaftspflege, bekannt als »Garten-Urbanismus« oder »Gartenstädte«. Die damit verbundene Lebensweise ist auch andernorts dokumentiert, wo sich Zivilisationen in tropischen Wäldern entwickelt haben, etwa in Teilen Afrikas und Indonesiens.

Es ist immer noch unklar, wie einige präkolumbische Gesellschaften des Amazonasbeckens ihre komplexe soziale Struktur herausgebildet haben. Die brasilianische Archäologin Denise Pahl Schaan (1962–2018) folgerte aus den Funden, dass die Kontrolle über Gewässer den Eliten zum Aufstieg verhalf. Man konzentrierte sich aufs Fischen und später auf die Fischzucht, die von der Obrigkeit beaufsichtigt wurde. Heckenberger hält hingegen eine andere These für wahrscheinlicher. Die Gemeinschaften bildeten Hierarchien aus, weil einige wenige »politisches Kapital« anhäufen konnten. Oder anders formuliert: Die Autorität der Eliten, mit der sie Bauprojekte anordneten, beruhte auf symbolischen Handlungen, weniger auf der Überschussproduktion von Naturalien oder der Anhäufung von Prestigegütern.

Doch unabhängig davon, wie sich diese komplexen Gesellschaften genau entwickelt hatten, Tatsache ist: Es gab sie. Und das bestärkt eine neue Erkenntnis: Die Kulturentwicklung des Menschen – vom Jäger und Sammler hin zum Stadtbewohner – war vielgestaltiger als bislang vermutet. Die präkolumbischen Zivilisationen im Amazonasgebiet sind demnach keine Ausnahme von der Regel, sondern ein Beispiel, das einen Paradigmenwechsel in der Forschung bekräftigt. »Je mehr wir in Erfahrung bringen, desto weniger glaube ich an einen Exzeptionalismus am Amazonas«, erklärt Heckenberger.

Über Jahrtausende hinweg war das Amazonasgebiet die Heimat zahlreicher Menschen. Als im 16. Jahrhundert die Europäer kamen, war die Bevölkerung bereits geschrumpft – vielleicht weil Krankheiten kursierten, sagt Heckenberger. Dennoch berichten die ersten europäischen Entdecker von Landschaften voller Städte und Dörfer. Einige der Gemeinschaften sollen so gut organisiert gewesen sein, dass ihre Anführer ein Heer von 60 000 Kriegern ausheben konnten. Solche Berichte ließen sich jedoch leicht abtun, nachdem die Bevölkerung des Amazonasbeckens zurückgegangen und zersplittert war, weil sich die europäischen Kolonisten und die von ihnen eingeschleppten Krankheiten ausgebreitet hatten. Was übrig blieb, war die Vorstellung vom Regenwald als einer riesigen, unberührten Wildnis.

Nun ändert sich dieses Bild. Allerdings steht die Archäologie am Amazonas noch am Anfang. Zweifelsohne schlummern noch zahlreiche Fundplätze unter dem Dach des Dschungels. Auf Grund neuer Technologien und angesichts eines riesigen Untersuchungsgebiets ändert sich der Wissensstand ständig. Erst 2023 haben Forscher um Vinicius Peripato vom Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais in Brasilien zirka 5300 Quadratkilometer mit Hilfe von Lidar kartiert und 24 bisher unbekannte Kulturstätten entdeckt. Das untersuchte Gelände entspricht weniger als einem Tausendstel der Gesamtfläche des Amazonasbeckens. Damit ist klar: Es dürfte noch deutlich mehr bislang unentdeckte Stätten geben. Die Forscher der Studie vermuten im Regenwald des Amazonas nicht weniger als 10 000 verborgene Erdwerke. Welche Geheimnisse in diesen schlummern, lässt sich nur erahnen. Für José Capriles ist »an diesem Punkt alles vorstellbar«.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.