Habitable Worlds Observatory: Geht die Zeit der großen Weltraumteleskope zu Ende?

Astronominnen und Astronomen weltweit dürften derzeit nicht wissen, ob sie lachen oder weinen sollen. Einerseits funkt das James-Webb-Teleskop gerade einen spannenden Datensatz nach dem anderen zur Erde. Andererseits wurde gerade bekannt, dass die Haushaltspolitiker der US-Administration unter Donald Trump nicht nur das Astronomie-Budget der NASA um ein Viertel zusammenstreichen wollen, sondern auch dem fast fertigen und somit beinahe startklaren Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskop im kommenden Jahr weniger als die Hälfte seiner ursprünglich zugesagten Mittel bewilligen. Statt umgerechnet 330 sollen nur 137 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und damit können sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jahrzehntelang an dem Instrument gearbeitet haben, sogar noch glücklich schätzen: In einer ursprünglichen Budgetfassung war die Rede davon, den Start gleich ganz zu streichen.

Der neue Stern am Himmel der Astronomie scheint also zu verblassen, bevor er überhaupt zu leuchten beginnt. Denn welchen Zweck hat ein Messinstrument, wenn die finanziellen Mittel fehlen, um die Daten anschließend auszuwerten zu können? Zudem droht ein weiteres Desaster: Auch künftige Weltraumteleskope wie etwa das geplante Habitable Worlds Observatory sind in Gefahr. Es soll im Jahr 2041 starten und das All nach bewohnbaren erdgroßen Exoplaneten durchforsten. Noch ist allerdings unklar, ob auch dieses Projekt den Kürzungsplänen von Trump zum Opfer fällt. Wenn ja, dann käme es einer Vollbremsung bei der Suche nach Leben außerhalb des Sonnensystems und bei der Beantwortung zahlreicher großer Fragen der Astrophysik und -biologie gleich – und das ausgerechnet in dem Land, das in den vergangenen Jahrzehnten dabei in der vordersten Reihe stand.

Technisch betrachtet sind Teleskope absolute Nerdinstrumente: hochpräzise konzipierte und über viele Jahre verfeinerte Spezialanfertigungen. Einer der ersten Superstars unter den Weltraumteleskopen war Hubble. Seit seinem Start im Jahr 1990 spielt es in derselben Attraktivitätsliga wie Raketen und die Internationale Raumstation ISS. Teleskope machen Astromomen regelrecht zu Junkies. Fortwährend warten sie auf den nächsten Satz hoch aufgelöster Bilder aus fernen Welten. Das Ende 2021 gestartete James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) führte die Astrogemeinde sogar noch tiefer in die Abhängigkeit mit seinen gigantischen Aufnahmen. Doch wie schon sein Vorgänger stößt es an Grenzen. »Das JWST revolutioniert bereits jetzt die Forschung zur Frühzeit des Universums«, sagt John O'Meara, Astrophysiker und wissenschaftlicher Leiter des Keck-Observatorium auf Hawaii, das eines der größten erdgebundenen Teleskope beherbergt. »Und es wird zwar künftig ebenfalls Exoplanetenatmosphären untersuchen, aber nicht die von erdähnlichen Gesteinsplaneten. Die kann das JWST, wie auch schon Hubble zuvor, nicht direkt abbilden, vor allem nicht, wenn sie sonnenähnliche Sterne umkreisen. Dafür wurden die Teleskope nicht gebaut.«

Diese Lücke soll das Nancy-Grace-Roman-Teleskop füllen, das tausende neue Exoplaneten entdecken und uns damit eine Vorstellung von ihrer Verteilung in den jeweiligen Sternsystemen geben soll. Und doch, »wird es auch dann noch viele unbeantwortete Fragen geben, die erst ein ›Super-Hubble‹ ergründen kann«, erklärt O'Meara.

Der Plan: ein Super-Hubble

Daher hat die US-amerikanische National Academy of Sciences in einem alle zehn Jahre erscheinenden Gutachten namens »Astrophysics Decadal Survey« schon vor drei Jahren angeregt, bis 2034 ein neues weltraumgestütztes Großteleskop zu bauen. Die Akademie wirbt in dem »Astro2020« genannten Bericht für eine Art Fernrohr, das vom rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten und gravitativ stabilen Lagrange-Punkt L2 sichtbares, nahes infrarotes und ultraviolettes Licht messen soll. Dort befindet sich auch das JWST.

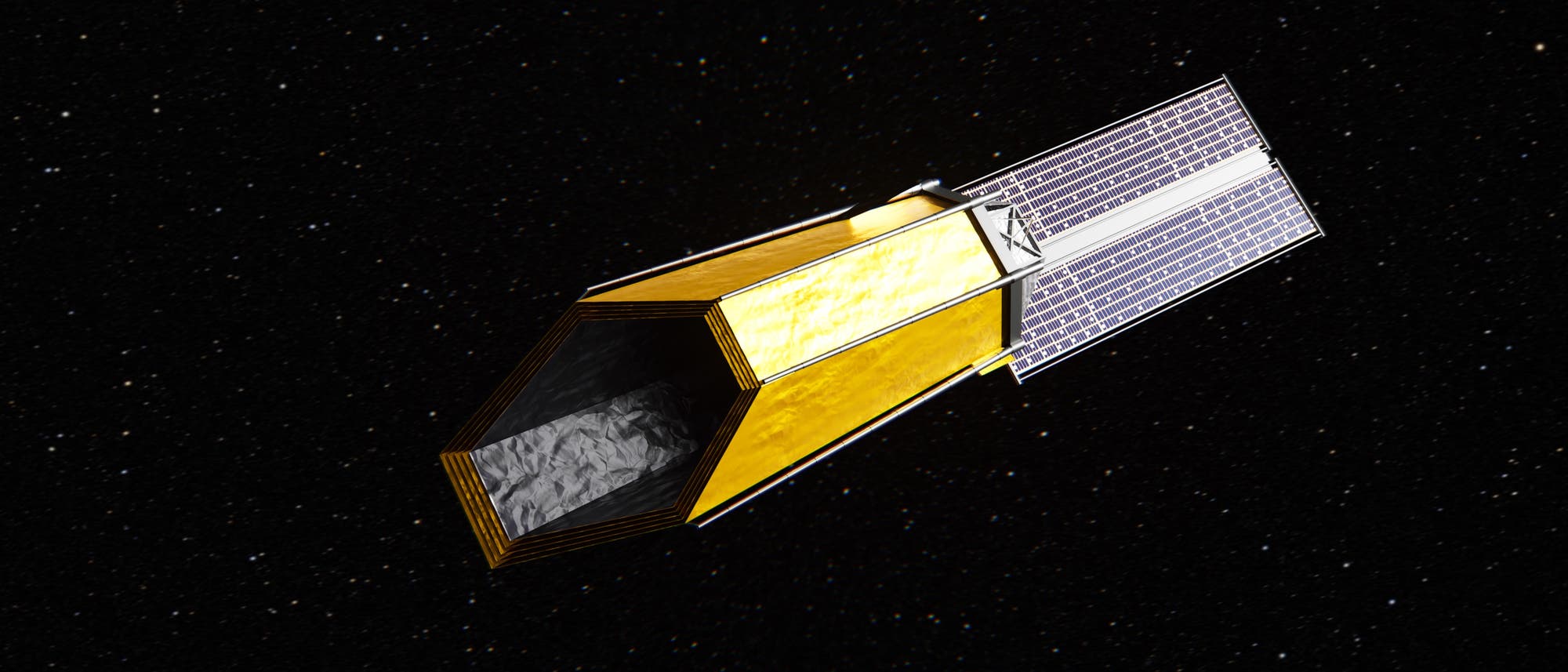

Seitdem arbeitet eine Gruppe von mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlichster Institute ein Konzept für das Gerät aus. Bislang geht es vor allem noch um die wissenschaftlichen Anforderungen und die Technik, mit der das Teleskop diese erfüllen könnte – das genaue Design steht noch nicht fest. In manchen Illustrationen sieht das Habitable Worlds Observatory aus wie eine große Version des James-Webb-Teleskops, in anderen eher wie ein großes Hubble-Teleskop. Sicher ist aber, dass es das leistungsstärkste Weltraumteleskop aller Zeiten sein wird und eine ganze Reihe astronomischer Aufgaben erfüllen soll. Unter anderem ist geplant, dass es Erkenntnisse zu den frühesten Epochen des Universums liefern und den Lebenszyklus der massereichsten Sterne untersuchen soll, die wir bislang kennen, da diese letztlich die schweren Elemente und damit die chemischen Grundlagen für alles irdische Leben hervorbringen.

»Wenn wir wissen wollen, ob es erdähnliche Planeten gibt und ob sie Hinweise auf Leben zeigen, dann braucht es ein solches Teleskop«John O'Meara, Astrophysiker

Als Hauptaufgabe weist der Bericht aber die Untersuchung habitabler, das bedeutet potenziell lebensfreundlicher Exoplaneten aus. Solche Planeten bestehen wie die Erde aus Gestein und umkreisen sonnenähnliche Sterne in einem Abstand, der gemäßigte Oberflächentemperaturen und damit flüssiges Wasser ermöglicht. Zudem darf die Strahlungsstärke nicht allzu sehr schwanken.

»Wenn wir wissen wollen, ob es erdähnliche Planeten gibt und ob sie Hinweise auf Leben zeigen, dann braucht es ein solches Teleskop«, sagt O'Meara, zugleich einer der beiden Kovorsitzenden der Arbeitsgruppe, die das HWO konzipiert. »Mit den heutigen Technologien lassen sich diese Fragen nicht beantworten.«

Während viele der bisher bekannten Exoplaneten nur über indirekte Messmethoden entdeckt wurden, könnte das HWO sie und vor allem ihre Atmosphären unmittelbar spektroskopisch untersuchen. Diese Methode wird schon heute an größeren und weiter von ihren Zentralsternen entfernten Exoplaneten angewandt. Zwar ist das Teleskop nicht in der Lage, Leben direkt nachzuweisen. Es sollte aber den Bedingungen nachspüren können, die auf biologische Aktivitäten hindeuten, vor allem Wasser und Atmosphärengase wie Sauerstoff. Auf diese Weise hoffen die Forscher, mit dem HWO mindestens 25 habitable Welten zu entdecken. Diese Zahl ergibt sich aus theoretischen Berechnungen dazu, wie viele solcher Exoplaneten es geben könnte und wie viele sich davon von der Erde aus beobachten ließen.

Die Technik des HWO

Für diese gegenwärtig noch unerreichbare Leistung bräuchte das Teleskop einen etwa sechs Meter großen Hauptspiegel, vergleichbar mit demjenigen des JWST. Auf Grund guter Erfahrungen mit der Bauweise planen die Wissenschaftler, ihn ebenfalls aus mehreren Einzelspiegeln zusammenzusetzen.

»Die Bildschärfe eines Teleskops hängt von der Größe des Spiegels, aber auch von der Wellenlänge des Lichts ab«, erläutert O'Meara. »Selbst wenn das HWO denselben Spiegeldurchmesser hätte wie das JWST, würde es durch die Beobachtung im sichtbaren und ultravioletten Licht etwa drei- bis zehnmal schärfere Bilder liefern.« Das Webb-Teleskop nämlich misst Strahlung im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Alle Datenpunkte müssen anschließend in sichtbares Licht übersetzt werden. »Ich denke, die ersten Bilder vom Habitable Worlds Teleskop würden absolut atemberaubend sein.«

Ein entscheidendes Bauteil, welches das HWO zu dem befähigt, was es am Ende können soll, ist ein Koronograf. Damit lässt sich das Licht der Zentralsterne abschirmen, welches das relativ schwache Licht der Exoplaneten überdeckt und sie deshalb in bisherigen Messungen so gut wie unsichtbar macht.

»Das JWST erreicht heute eine Stabilität im Nanometerbereich. Das HWO muss in den Pikometerbereich vordringen«John O'Meara, Astrophysiker

Hier wird deutlich, wie wichtig das von der US-Regierung degradierte Nancy-Grace-Roman-Teleskop als Zwischenschritt für die Entwicklung des HWO ist. »Roman ist mit seinem hoch entwickelten Koronografen das erste Weltraumteleskop, das explizit dafür konzipiert wurde, sternnahe Planeten zu erfassen«, sagt O'Meara. »Der Koronograf wird aber noch nicht den nötigen Kontrast liefern, um eine zweite Erde neben einer zweiten Sonne abzubilden. Um so einen Planeten sichtbar zu machen, müsste sein Koronograf das Sternenlicht um den Faktor 10 000 000 000 unterdrücken.« Roman bleibt noch ein bis zwei Größenordnungen darunter – bestenfalls. Doch über die Betriebszeit hinweg wird die Technologie reifen.

Der Bau eines Koronografen ist eine große technische Herausforderung. Damit er überhaupt funktioniert, muss das Teleskop sehr starr sein. Schon kleinste Bewegungen stören die Interferenzmuster des einfallenden Lichts und machen die Messengen unbrauchbar. »Das JWST erreicht heute eine Stabilität im Nanometerbereich«, sagt O'Meara. »Das HWO muss in den Pikometerbereich vordringen – also ein Tausendstel eines Nanometers – und das über eine Spiegelstruktur von sechs Metern.«

Das Starship macht es möglich

Daher wird das HWO im Gegensatz zum JWST nach aktuellen Planungen voll entfaltet ins All fliegen. Das hatten die Ingenieure so konstruiert, dass sich Hauptspiegel und Sonnenschutzschild vor dem Start ins All einklappen ließen, damit das Gerät überhaupt in die nur 4,5 Meter breite Nutzlasthülle der Trägerrakete Ariane 5 passte. Das Teleskop entfaltete sich erst während seiner zweiwöchigen Reise zu seinem Einsatzort auf seine volle Größe. Die Ingenieure und Ingenieurinnen auf der Erde mussten währenddessen 300 missionskritische Vorgänge durchstehen, jeder einzelne hätte im Fall des Versagens das vorzeitige Ende des Teleskops bedeutet.

Um dieses nervenaufreibende Prozedere zu vermeiden und die notwendige Stabilität zu erreichen, soll das HWO praktisch einsatzbereit mit dem Starship von SpaceX ins Weltall fliegen, das bis 2034 ein erprobter Raumtransporter sein dürfte. Das bedeutet, dass seine acht Meter breite Ladebucht gleichzeitig die maximale Größe des Teleskops markiert.

Zudem soll das Gerät so konstruiert werden, dass Reparaturroboter es warten und updaten können. Wie wichtig diese Eigenschaft sein kann, demonstrierte bereits Hubble, das wegen eines fehlerhaft geschliffenen Hauptspiegels zunächst nur verschwommene Bilder lieferte. Erst nachdem Astronauten dem Teleskop eine Kontaktlinse verpassten, um die Fehlsichtigkeit zu korrigieren, konnte Hubble die Bilder liefern, die es berühmt machten. Fünf weitere Wartungsmissionen per Spaceshuttle verlängerten Hubbles Leben bis heute.

Das HWO soll Teil eines Superteleskoptrios sein

Zudem empfiehlt der Bericht »Astro2020«, zusätzlich zwei weitere Teleskope zu bauen: das Lynx X-ray Observatory, um kurzwellige Röntgenstrahlen zu erfassen, und das Origins Space Telescope, das im langwelligen Infrarot beobachten soll. Die Instrumente sollen dem Report zufolge in einem ungewöhnlich kurzen Abstand von drei bis vier Jahren starten, damit sie für ein paar Jahre gleichzeitig operieren. Die Fürsprecher dieses Vorhabens erhoffen sich von dem neuem Supertrio »die größten wissenschaftlichen Entdeckungen des Jahrhunderts«: Warum dehnt sich das Universum immer schneller aus? Was ist die Natur der Dunklen Materie und Dunklen Energie? Wie funktionieren Galaxien – und damit auch unser Sonnensystem?

Grundlage dieser Hoffnung sind die Erkenntnisse einer ersten legendären Kombination von vier Superteleskopen, die ab den 1990er Jahren die Astrophysik mit Sieben-Meilen-Schritten voranbrachten. Hubble als prominentestes Element der Kombo lieferte nicht nur immer neue Himmelsgemälde voller nie gesehener Galaxien und Supernovae. Es bereitete vor allem den Weg zur verblüffenden Erkenntnis, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Das Compton Gamma Ray Observatory fertigte eine Karte der energiereichen kosmischen Gammastrahlung an und zeigte, dass die mysteriösen Gammablitze im gesamten Universum aufleuchten. Das Chandra-Röntgenobservatorium belegte, dass riesige Schwarze Löcher die Entwicklung von Galaxien steuern, und das Spitzer-Teleskop machte bis zum Jahr 2020 mit seinem Infrarotblick durch Gaswolken hindurch sichtbar, wie sich Sterne und Planeten bilden.

Diesen synergetischen Effekt eines Verbunds weltraumgestützter Teleskope, die in zeitlich engem Abstand einen großen Teil des Wellenlängenspektrums abdecken, was auch als panchromatisch bezeichnet wird, wollen die Astronomen noch einmal erzeugen. »Das HWO wird nur begrenzt im Infraroten beobachten können«, sagt O'Meara. »Es gibt jedoch Signaturen wie Wasserdampf, deren Emissionslinien weit im Infraroten liegen. Das Origins-Infrarotteleskop würde diese Lücken schließen, so dass wir ein Gesamtbild solche Planetenatmosphäre erhielten. Anders gesagt: Wenn man nur die Geigen im Orchester hört, klingt das schön, aber man verpasst die Sinfonie.«

Die Planer und Planerinnen rechnen allein für das HWO mit Kosten von umgerechnet zehn Milliarden Euro

Doch dürften die Politiker in Washington derzeit kaum davon zu überzeugen sein, gleich drei derart große und entsprechend teure Teleskope zu finanzieren. Vor allem, da die US-Regierung das Astronomie-Budget der NASA um das Doppelte erhöhen müsste, damit alle drei Teleskope so schnell fertig gestellt würden, dass sich ihr Betrieb zeitlich überlappt.

Zwar entwickeln die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Projektplan namens »Maturation Program«, um die üblichen Verzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden. Doch selbst dann wird es nicht billig. Die Planer und Planerinnen rechnen allein für das HWO mit Kosten von umgerechnet zehn Milliarden Euro. Es dürfte daher schwierig sein, sich vorzustellen, dass die Regierung auch nur ein solches Teleskop bezahlt, wenn sie kurz zuvor versucht hat, den Start eines fast fertigen Teleskops zu verhindern, das nur ein Drittel gekostet hat. Fraglich ist angesichts der Budgetkürzungen vielmehr, ob bereits bestehende Teleskope überhaupt weiterbetrieben werden können.

John J. O'Meara gibt sich allerdings optimistisch – und kämpft. Ende Mai 2025 fuhr er nach Washington, um den US-Kongress-Abgeordneten die wissenschaftlichen Früchte vor Augen zu führen, die aus solchen Investitionen erwachsen. »Auch vor dem Start des James-Webb- Teleskops hieß es überall: ›Zu teuer, zu spät, zu kompliziert‹.« Doch dann wurde es gestartet – und niemand meckerte mehr. Weil die wissenschaftlichen Erfolge einfach überwältigend sind.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.