Geistige Fitness: Was lässt das Gehirn altern?

Der römische Poet Decimus Iunius Iuvenalis, auch als Juvenal bekannt, war ein scharfzüngiger Spötter. In seinen Gedichten, die er gut 100 Jahre nach Christi Geburt verfasste, machte er sich über den Verfall der Sitten in seiner Heimatstadt lustig – über Korruption, Machtmissbrauch und die »Brot und Spiele«-Strategie der Herrschenden.

Anderen Themen widmete er sich ebenfalls mit klaren Worten, etwa den Übeln des Alterns: »Schlimmer als alle Schäden an den Gliedmaßen ist die Demenz, die weder die Namen der Sklaven kennt noch das Gesicht des Freundes, mit dem sie am Vortag zu Abend gegessen hat, oder derer, die sie gezeugt und großgezogen haben.« Juvenal prägte damit einen Begriff, den wir noch heute für schwere Fälle kognitiven Verfalls nutzen.

Dass das Gehirn mit den Jahren an Leistungsfähigkeit einbüßt, ist prinzipiell normal: Wir vergessen häufiger Termine oder wen wir am Vortag in der Stadt getroffen haben. Die Bedienung der neuen Banking-App stellt uns bei jeder Überweisung aufs Neue vor Rätsel. Und das traditionelle Adventskochen für ein paar alte Freunde stresst uns jedes Jahr mehr – vor allem, wenn sich einer der Gäste plötzlich nur noch vegan ernährt.

Menschen bauen unterschiedlich schnell geistig ab

Wie stark diese Einschränkungen sind, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es gibt Hochbetagte, die in puncto Gedächtnis manche Jugendliche weit übertreffen. Bestimmte Kompetenzen sind zudem schwächer betroffen als andere. So verblasst Faktenwissen, das wir vor langer Zeit erlernt und verinnerlicht haben, nur langsam: etwa, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg begonnen hat; dass die Sonne im Osten aufgeht und »window« das englische Wort für Fenster ist. Ähnliches gilt für automatisierte Fähigkeiten wie Klavierspielen oder Fahrradfahren. Doch warum kommt es im Alter überhaupt zu kognitiven Einbußen? Und weshalb verläuft dieser Verfall bei manchen Menschen so viel schneller als bei anderen?

Der Neurologe Anatole Dekaban untersuchte als einer der Ersten systematisch, welche Veränderungen die grau-weiße Masse unter der Schädeldecke im Lauf des Lebens durchläuft. Er analysierte dazu fast 5000 Autopsieberichte verschiedener Kliniken im Osten der USA. Diese enthielten unter anderem die Angabe, wie schwer das Gehirn des jeweiligen Verstorbenen zum Todeszeitpunkt war. Im Jahr 1978 veröffentlichte er seine Ergebnisse in einem Fachartikel. Darin zeigte er, dass das Denkorgan in den ersten zwei Lebensjahrzehnten rasant an Masse zunimmt. Ab dem 45. Lebensjahr beginnt es aber zu schrumpfen – erst langsam, dann immer schneller. Bis zum Greisenalter büßt es im Schnitt elf Prozent seines Gewichts ein.

Mithilfe eines Magnetresonanztomografen ist es heute möglich, das Gehirn lebender Menschen exakt zu vermessen. Die Scannerdaten bestätigen Dekabans Resultate in weiten Teilen. Inzwischen geht man allerdings davon aus, dass das Hirnvolumen schon zu Beginn der Pubertät sein Maximum erreicht. Danach werden unwichtige Nervenverbindungen gekappt – ein Phänomen, das unter dem Begriff »Pruning« bekannt ist. Das englische Wort bezeichnet eigentlich den gärtnerischen Schnitt von Gehölzen, um sie insgesamt zu kräftigen. Auch für eine gesunde Entwicklung des Gehirns ist eine Ausdünnung der Nervenverbindungen essenziell. In den Teenagerjahren sinkt das Hirnvolumen daher, um danach bis ins junge Erwachsenenalter konstant zu bleiben.

Ab Mitte 30 beginnt das Gehirn zu schrumpfen

Den Beginn des altersbedingten Abbaus (in der Medizin Atrophie genannt) terminiert man heute ebenfalls etwas früher. Ab Mitte 30 beginnt unser Gehirn demnach zu schrumpfen: zunächst nur minimal, ab 60 dann um 0,5 Prozent jährlich und später noch schneller. Von dieser Abnahme ist zum einen die graue Substanz betroffen, in der sich vor allem die Zellkörper der Neurone befinden. Ihr verdankt unser Gehirn vereinfacht gesagt seine Rechenpower. Ein großer Teil der grauen Substanz konzentriert sich in der Hirnrinde, dem Kortex. Dieser wird im Alter immer dünner – ein Vorgang, den man im Fachjargon »cortical thinning« nennt.

Daneben verringert sich zum anderen auch das Volumen der weißen Substanz, die dem Informationsaustausch zwischen den Hirnarealen dient. Sie besteht zum Großteil aus langen, dünnen Nervenfasern, die elektrische Signale rasch über weite Strecken transportieren können, manchmal zehn Zentimeter oder mehr. Die Datenautobahnen sind durch eine fettreiche Schicht gegenüber ihrer Umgebung isoliert, das Myelin. Diese Ummantelung verursacht auch die weiße Färbung des Gewebes. Sie verhindert Kurzschlüsse und beschleunigt die Weiterleitung der Informationen.

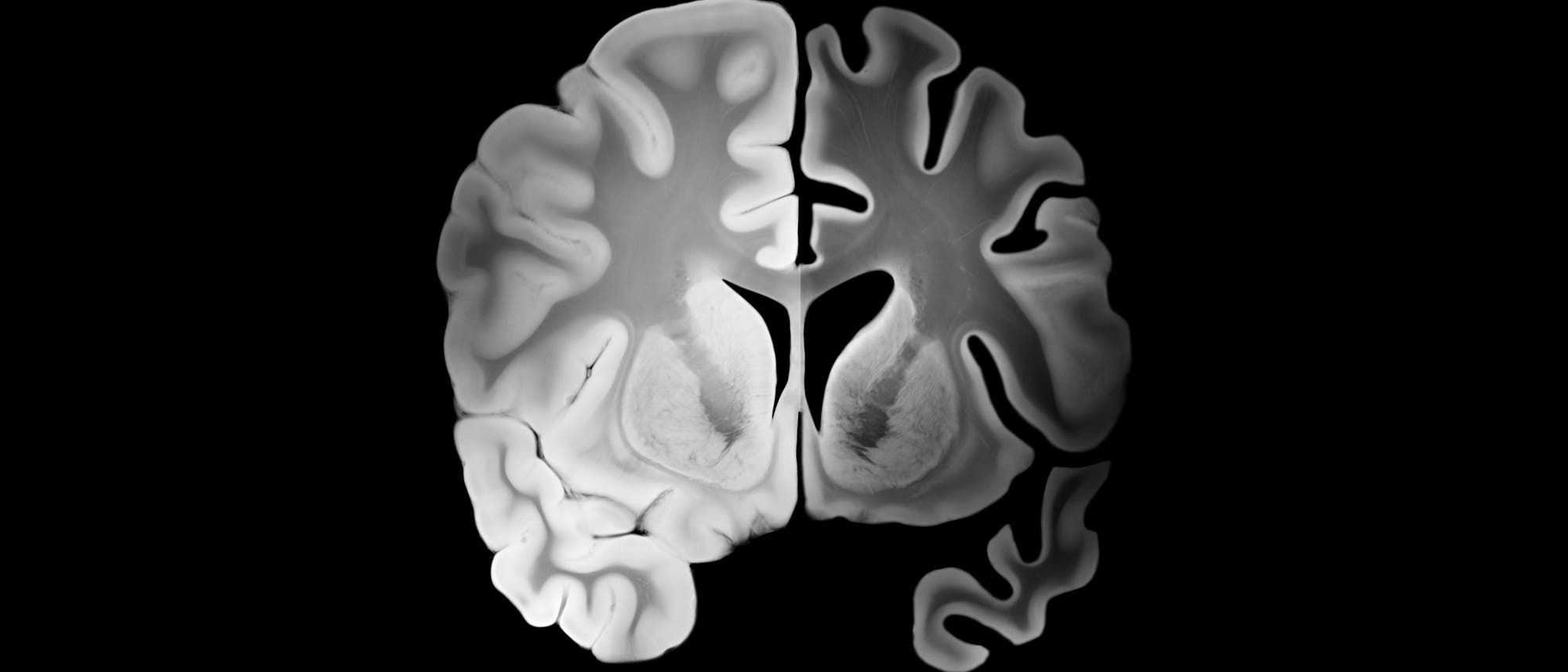

»Das Schrumpfen der grauen und weißen Substanz geht gleichzeitig mit einer Vergrößerung der Ventrikel einher«, erklärt der Neurowissenschaftler Philippe Jawinski, der an der Humboldt-Universität zu Berlin unter anderem Hirnalterungsprozesse erforscht. »Das sind Hohlräume im Gehirn, die mit einer wässrigen Flüssigkeit gefüllt sind, dem Liquor.« Parallel dazu vertiefen sich die Furchen zwischen den Hirnwindungen, die sogenannten Sulci. Die anatomischen Veränderungen können insgesamt so gravierend sein, dass selbst Laien auf MRT-Aufnahmen ein altes von einem jungen Gehirn unterscheiden können.

Das Gedächtnisareal altert schneller

Was sich dem bloßen Auge nicht so leicht offenbart, ist die Tatsache, dass die Atrophie nicht überall gleich schnell erfolgt. Das belegt etwa eine Studie aus Japan, in der sich 653 gesunde Frauen und Männer über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren jährlich einem MRT-Scan unterzogen. Die Forschungsteams der Universität Tokio und des US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universitätsklinikums konnten dadurch für jede Testperson individuell nachvollziehen, wie sich ihr Gehirn in dieser Zeit veränderte. Dabei stießen sie auf einige Auffälligkeiten. So konnten sie zwar bestätigen, dass das Volumen mit der Zeit insgesamt abnahm und dass sich der Trend im Alter noch beschleunigte. Allerdings schrumpften manche Regionen insbesondere ab dem 65. Lebensjahr deutlich schneller als andere – beispielsweise die Amygdala und der Hippocampus.

Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle für das Erinnerungsvermögen. Er sorgt unter anderem dafür, dass neu erlernte Informationen in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Amygdala ist dagegen für die emotionale Bewertung von Sinnesreizen zuständig. Sie arbeitet mit dem Hippocampus Hand in Hand und ist mit dafür verantwortlich, dass wir uns Momente, in denen wir glücklich sind, Angst haben oder trauern, besonders gut einprägen. Möglicherweise werden die meisten Menschen mit den Jahren vergesslicher, weil beide Gebiete im Alter stark an Volumen verlieren.

Auch Schimpansen werden vergesslich

Doch warum sind manche Regionen stärker betroffen als andere? Möglicherweise lässt sich eine Antwort auf diese Frage finden, wenn wir unser Augenmerk auf unsere nächsten Verwandten richten – die Schimpansen. Auch bei ihnen lassen die Geisteskräfte in der zweiten Lebenshälfte nach. Sie können sich im Alter zum Beispiel nicht mehr so gut wie jüngere Artgenossen daran erinnern, an welchem Ort Essen vor ihnen versteckt wurde. Und auch bei ihnen schrumpft im Lauf des Lebens das Gehirn; allerdings wohl auf andere Weise als bei uns. Darauf deutet zumindest eine Studie des Forschungszentrums Jülich und der Universität Düsseldorf hin.

»Wir haben den Alterungsprozess beim Menschen mit dem von Schimpansen verglichen«, erklärt der Jülicher Neurowissenschaftler Felix Hoffstaedter, der an der Untersuchung beteiligt war. »Vor allem hat uns interessiert, welche Regionen besonders an Volumen verlieren.« Das Team nutzte eine automatische Mustererkennungsmethode, um in beiden Spezies Hirnbereiche zu identifizieren, die einander entsprechen. Dann schaute es, wie sich diese homologen Regionen im Alter verändern.

»Beim Menschen verlieren mit den Jahren insbesondere diejenigen Hirnregionen an Volumen, die sich im Lauf der Evolution zuletzt stark vergrößert haben«Felix Hoffstaedter, Neurobiologe

»Grundsätzlich finden wir bei beiden Arten ähnliche Alterseffekte«, sagt Hoffstaedter. »Wenn man genauer hinsieht, stellt man aber fest, dass beim Menschen mit den Jahren insbesondere diejenigen Hirnregionen an Volumen verlieren, die sich im Lauf der Evolution zuletzt stark vergrößert haben.« Offenbar sind diese »jungen« neuronalen Netzwerke besonders empfindlich – warum, weiß man bislang allerdings noch nicht. Hoffstaedter spekuliert, dass die Zeitspanne vielleicht schlicht noch zu kurz gewesen sein könnte, um die neuen Regionen im Zuge der Evolution ausreichend zu optimieren und so robuster zu machen.

Die Daten bestätigen auch ein Phänomen, das man schon zuvor in einer Reihe von Untersuchungen beobachtet hatte: Besonders rasch schrumpft beim Menschen jener Bereich der Großhirnrinde, der direkt hinter der Stirn liegt: der präfrontale Kortex. Auch die bereits erwähnte japanische Studie fand in diesem Bereich nach dem 65. Lebensjahr eine ausgeprägte Volumenabnahme. Der präfrontale Kortex ist in Entscheidungsprozesse eingebunden, steuert unsere Aufmerksamkeit und ermöglicht es uns, Pläne zu schmieden und konzentriert zu verfolgen – alles Fähigkeiten, die mit den Jahren nachlassen. Allerdings kann das Gehirn diesen Verlust zumindest teilweise auffangen; etwa, indem es die verbliebenen neuronalen Schaltkreise intensiver nutzt. So zeigen Hirnscanner-Daten, dass der präfrontale Kortex im Alter bei komplexen Aufgaben stärker aktiviert wird. Derartige Prozesse kaschieren die Atrophie der grauen und weißen Substanz oft für lange Zeit.

Ein altes Gehirn in einem jungen Körper

Ohnehin hinterlässt der Zahn der Zeit nicht bei jedem Menschen dieselben Spuren. Das Gehirn eines 50-Jährigen kann so aussehen, als würde es von einem 40-Jährigen stammen. Bei einem anderen 50-Jährigen kann die Schrumpfung dagegen schon so weit fortgeschritten sein wie normalerweise mit 60. In der Wissenschaft firmiert dieses Phänomen unter dem Begriff »Brain Age Gap«.

Um die Abweichung der Hirnalterung von der Erwartung zu messen, nutzen Fachleute Verfahren des maschinellen Lernens: Sie füttern einen Algorithmus mit Tausenden von Hirnscans. Zugleich geben sie zu jeder Aufnahme das Alter der Testperson an, von der sie stammt. Die Software lernt dadurch, von einem MRT-Bild auf das zugehörige Alter zu schließen. »Wenn sie nun ein neues, unbekanntes Bild analysiert, gibt sie auf Basis der Trainingsdaten eine Altersschätzung ab«, erklärt der Neurowissenschaftler Philippe Jawinski von der Humboldt-Universität zu Berlin. »Der Brain Age Gap drückt aus, wie sehr die Software mit ihrer Prognose vom tatsächlichen Alter der Person abweicht.«

Kommt die Software bei einer 50-Jährigen auf ein geschätztes Hirnalter von 60, beträgt der Brain Age Gap also zehn Jahre. Anders ausgedrückt: Ihr Gehirn sieht für den Algorithmus zehn Jahre älter aus, als es tatsächlich ist. Und das ist nicht einfach ein Messfehler, etwa weil die Software in den MRT-Scans auf die falschen Dinge achtet. Stattdessen geht ein höheres geschätztes Hirnalter oft mit einer geringeren geistigen Fitness einher. Das Gehirn sieht nicht nur älter aus, es arbeitet auch so. Umgekehrt gilt dasselbe: Wenn das vom Algorithmus geschätzte Hirnalter geringer ausfällt, als die Testperson an Lebensjahren zählt, ist es in der Regel leistungsfähiger.

Alkohol beschleunigt die Hirnalterung

Jawinski hat 2022 zusammen mit Kolleginnen und Kollegen den Brain Age Gap von 335 Seniorinnen und Senioren aus dem Großraum Berlin untersucht. Dabei zeigte sich unter anderem, dass die KI-Schätzung bei Menschen, die viel Alkohol trinken, gegenüber dem tatsächlichen Alter im Schnitt signifikant stärker nach oben abweicht als bei solchen, die sich nur selten ein Glas gönnen. Auch ein erhöhter Blutzuckerspiegel im nüchternen Zustand – ein Hinweis auf eine mögliche Diabeteserkrankung – geht häufig mit einer beschleunigten Hirnalterung einher, ebenso Bluthochdruck. »Der Brain Age Gap ermöglicht uns, etwas darüber zu lernen, warum unser Gehirn altert«, betont der Wissenschaftler. »Etwa, welche biologischen Mechanismen daran beteiligt sind und wie sie sich möglicherweise beeinflussen lassen.«

Ein Teil des Gaps geht auf unsere Erbanlagen zurück. Das zeigt eine weitere Studie, die Jawinski zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 2025 im Fachjournal »Nature Aging« veröffentlicht hat. Die beteiligten Arbeitsgruppen analysierten darin das Genom von mehr als 50 000 Versuchspersonen und identifizierten 59 genetische Varianten, die mit einem erhöhten beziehungsweise reduzierten Brain Age Gap assoziiert sind. Auch diese Resultate deuten darauf hin, dass ein fehlgesteuerter Energiestoffwechsel das Gehirn schneller altern lässt. So ist unter den gefundenen Varianten eine, die mit Diabetes Typ II in Verbindung steht. Die Erkrankung wird vor allem durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel begünstigt, hat aber auch eine genetische Komponente. Besonders auffällig: Der stärkste genetische Risikofaktor deutet auf eine Rolle des Tau-Proteins hin – eines Schlüsselmoleküls bei der Entstehung der Alzheimererkrankung.

»Sicher, es sterben auch Neurone ab. Das ist aber in der Regel kein Massenphänomen«Olga Garaschuk, Professorin für Neurophysiologie

Dass wir im Lauf unseres Lebens geistig abbauen, liegt nur teilweise am Verlust von Nervenzellen. »Sicher, es sterben auch Neurone ab«, erklärt Olga Garaschuk, Professorin für Neurophysiologie an der Universität Tübingen. »Das ist aber in der Regel kein Massenphänomen, wenigstens nicht bei der normalen Alterung. Bei neurodegenerativen Erkrankungen sieht das anders aus.« Wichtiger ist aus ihrer Sicht, dass alternde Nervenzellen ein verändertes Aktivitätsprofil aufweisen. Einige von ihnen verlieren einen großen Teil ihrer erregenden Synapsen, während die anderen Neurone enthemmt und dadurch hyperaktiv werden.

Doch warum ist das so? Knorpel in Knie oder Hüfte nutzen sich mit der Zeit mechanisch ab – das ist leicht nachvollziehbar. Aber welche Einflüsse lassen unsere Neurone und Synapsen derart verschleißen, dass sie nicht mehr wie gewohnt funktionieren? Den einen Grund gibt es dafür wohl nicht. Stattdessen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Vielzahl von Ursachen ausgemacht. Das Gesamtbild, das diese einzelnen Mosaikteilchen ergeben, ist komplex. Es gibt allerdings einige Konturen, die deutlicher hervortreten als andere.

So gibt es Hinweise darauf, dass die Hirnzellen sich durch ihre hohe Aktivität selbst schädigen. Dabei verbrauchen sie nämlich jede Menge Energie, die ihnen von den Mitochondrien bereitgestellt wird – kleinen Organellen innerhalb der Zellen, die als Minikraftwerke fungieren. Bei der Energieproduktion fallen sogenannte reaktive Sauerstoffspezies (reactive oxygen species, ROS) an. Diese enthalten ein ungepaartes Elektron und sind daher besonders reaktionsfreudig. Hohe ROS-Konzentrationen schädigen einerseits die neuronale DNA. Die Nervenzellen produzieren dadurch vermehrt fehlerhafte Proteine, die toxisch wirken können.

Zu viel Erregung schädigt die Hirnzellen

Andererseits wird auch das Genom der Mitochondrien selbst in Mitleidenschaft gezogen und damit die Energieversorgung der Neurone gestört. ROS greifen zudem die Eiweiß- und Lipidmoleküle in der Zelle direkt an. All das beschleunigt die Alterung. »Besonders empfindlich sind Zellen, die ständig im Einsatz sind«, erklärt Olga Garaschuk. »Wir wissen heute zum Beispiel, dass der Nervenbotenstoff Glutamat auf Dauer die Hirnzellen schädigt. Denn Glutamat wirkt erregend, und zu viel Erregung ist schlecht.«

Daneben hat aus Garaschuks Sicht die Ernährung einen enormen Einfluss. Bei einem Überangebot an Kalorien verwerten die Neurone Nährstoffe weniger effizient und produzieren stattdessen mehr Abfall. »Unser Immunsystem merkt, dass sich da etwas ansammelt, wird dadurch bildlich gesprochen nervös und setzt Entzündungsmediatoren frei«, erklärt sie. »Das aktiviert wiederum Abwehrzellen, die dann das Hirngewebe schädigen können.«

So gibt es im Gehirn spezielle Immunzellen, die Mikroglia genannt werden. Wie man seit einigen Jahren weiß, »knabbern« sie bei der Hirnentwicklung, etwa im Zuge des Prunings in der Pubertät, Synapsen ab. »Das kann bei der Hirnalterung ebenfalls vorkommen«, sagt Garaschuk. »Das synaptische Pruning in der Jugend ist ein normaler Entwicklungsprozess, der die neuronalen Schaltkreise verfeinert.« Im alternden Gehirn könne der Vorgang durch die ernährungsbedingten Entzündungen aber unkontrolliert ablaufen, wodurch intakte Synapsen verloren gingen und die Kognition beeinträchtigt würde.

Fasten für ein junges Gehirn?

Es gibt also möglicherweise eine simple Strategie, den Abbau der neuronalen Netzwerke zumindest zu bremsen: weniger zu essen. Tatsächlich zeigen Studien, dass sich die kognitiven Leistungen von Seniorinnen und Senioren durch eine langfristig reduzierte Kalorienaufnahme verbessern. Manche Fachleute setzen dabei vor allem auf Intervallfasten, zum Beispiel fünf Tage in der Woche normal zu essen und dafür zwei Tage kaum etwas. Eine andere Form ist die 16 : 8-Methode – täglich 16 Stunden zu fasten und die Mahlzeiten in die übrigen acht Stunden zu verlegen. Dadurch soll sich der Stoffwechsel der Zellen umstellen; zudem sollen Schutzmechanismen gegen oxidativen Stress aktiviert und Reparaturprogramme hochgefahren werden. Ganz unumstritten ist diese Methode allerdings nicht. Denn es mehren sich die Hinweise, dass Intervallfasten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht und insbesondere Senioren unverhältnismäßig viel Muskelmasse einbüßen.

Für das Gehirn ist es nicht nur wichtig, wie viel wir essen, sondern auch, was. Hier geht es weniger um einzelne Nahrungsmittel wie Blaubeeren oder Walnüsse, sondern vielmehr um eine ausgewogene Mischung: reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst; regelmäßig Fisch oder Meeresfrüchte; bevorzugt Pflanzenfette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Raps- oder Leinöl. Und im Gegenzug wenig rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke.

Was das Gehirn ebenfalls jung hält, ist Bewegung. Gerade von Ausdauersport wie Schwimmen oder Joggen weiß man, dass er die Hirnzellen im Hippocampus sprießen lässt – also jener Hirnregion, die für das Gedächtnis essenziell ist.

Die Bedeutung der kognitiven Reserve

Ob und wie deutlich die Alterung des Gehirns spürbar wird, hängt von zwei Faktoren ab: wie rasch die Nervenzell-Netzwerke ihre Funktion einbüßen und wie gut das Gehirn diese Einbußen kompensieren kann – eine Eigenschaft, die man kognitive Reserve nennt. Die Bedeutung des zweiten Aspekts zeigt sich etwa bei der Alzheimerdemenz. Im Gehirn von Betroffenen finden sich in der Regel massive Ablagerungen des Peptids β-Amyloid. Die Proteinfragmente lagern sich außerhalb der Nervenzellen zu langen, fädigen Strukturen zusammen und werden im Hirngewebe als sogenannte senile Plaques sichtbar. Sie sind ebenso wie das schon angesprochene Tau-Protein, das innerhalb der Zellen Klumpen bildet, für die Krankheit charakteristisch.

Die Amyloid-Knäuel stehen im Verdacht, die Nervenzellen in ihrer Umgebung zu schädigen, bis diese schließlich absterben. Je mehr Plaques im Gehirn vorhanden sind, desto stärker sind normalerweise die Krankheitssymptome. Seit einigen Jahren weiß man jedoch, dass das nicht immer so ist. »Es gibt Menschen, die haben im Gehirn viele Plaques und sind trotzdem geistig fit«, betont Garaschuk. Möglicherweise sind die übrig gebliebenen Zellen in der Lage, den Funktionsverlust auszugleichen.

»Es gibt Menschen, die haben im Gehirn viele Plaques und sind trotzdem geistig fit«Olga Garaschuk

Noch ist zu den Ursachen derartiger Resilienz wenig bekannt. Eventuell wird der Grundstein dazu bereits in der Kindheit und Jugend gelegt. In diese Richtung deutet zumindest eine im Juli 2025 in der Zeitschrift »Nature Medicine« erschienene Studie. Darin untersuchte ein internationales Team unter norwegischer Leitung, wie sich das Erinnerungsvermögen von 170 000 Menschen mit einem Alter von über 50 Jahren im Lauf der Zeit entwickelte. Die Fachleute stellten eine stetige Verschlechterung fest, die sich im höheren Alter noch beschleunigte.

Zugleich zeigen die Daten einen Zusammenhang mit dem Bildungsstand: Beispielsweise hatten Teilnehmer mit einem Universitätsabschluss mit 50 im Schnitt ein besseres Gedächtnis als Versuchspersonen, die die Schule mit der mittleren Reife verlassen hatten. Dieser Vorsprung blieb bis zum Alter von 90 Jahren konstant – die Lücke wurde zwar nicht größer, aber auch nicht kleiner. Eventuell bauen wir durch unsere schulische und akademische Ausbildung eine kognitive Reserve auf, von der wir langfristig profitieren. Dazu passt ein Ergebnis des Neurowissenschaftlers Philippe Jawinski: Demzufolge geht Bildung mit einem geringeren Hirnalter einher. Je mehr Jahre Menschen im Klassenzimmer oder Hörsaal verbracht haben, desto stärker dieser Zusammenhang.

Was dabei Ursache und was Wirkung ist, lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen. Denn vermutlich spielen die Erbanlagen ebenfalls eine Rolle: Menschen, denen eine gute Auffassungsgabe in die Wiege gelegt wurde, fällt es leichter, Neues zu lernen – und sie schlagen häufiger Karrierewege ein, die sie langfristig kognitiv stimulieren und damit ihr Gehirn leistungsfähig erhalten. Gene und Umwelt tragen also sehr wahrscheinlich gemeinsam dazu bei, dass manche Menschen bis ins hohe Alter einen klaren Kopf bewahren.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.