Exoplaneten: Gute Chancen für zweite Erde

© NASA (Ausschnitt)

© Jason Rowe, NASA Ames Research Center and SETI Institute (Ausschnitt)

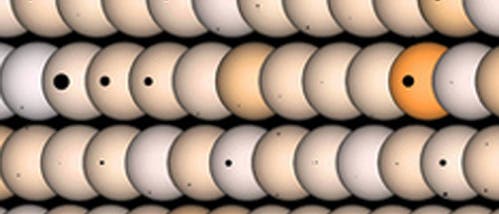

Familienporträt von 1235 Planeten | Diese Collage zeigt die 1235 bisher von Kepler gefundenen Planetenkandidaten in den richtigen Größenverhältnissen vor ihren Sternen. Unsere Sonne ist zum Vergleich rechts unterhalb der obersten Reihe abgebildet. Die Studie von Wesley Traub beschäftigt sich mit 959 potentiellen Planetenfunden, die um sonnenähnliche Sterne kreisen.

Der Autor der Studie ist Wesley Traub, leitender Wissenschaftler des Exoplanet Exploration Programms der NASA. In dem Artikel, der in der amerikanischen Fachzeitschrift Astrophysical Journal erscheinen wird, nimmt Traub die Liste von 1235 möglichen Exoplaneten unter die Lupe, welche die NASA am 1. Februar 2011 veröffentlichte.

© SuW-Grafik nach Wesley Traub (NASA) (Ausschnitt)

Hochrechnung für die habitable Zone | Diese Grafik zeigt die Verteilung der Exoplaneten, wie sie von Kepler gemessen wurde, aufgetragen gegen die Umlaufdauer der Planeten. In den einzelnen Datenpunkten sind Gruppen von Planeten mit ähnlicher Umlaufdauer zusammengefasst. Die rote Linie markiert eine Periode von 42 Tagen, danach fällt die Anzahl von Planeten stark ab (Linie b). Das liegt laut dem Autor der Studie nicht daran, dass es in weiteren Umlaufbahnen weniger Planeten gäbe, sondern an dem unvollständigen Kepler-Datensatz für Umlaufdauern von mehr als 42 Tagen. Die Hochrechnung nach Wesley Traubs Potenzgesetz (Linie a) zeigt dagegen, dass in größeren Abständen relativ viele Planeten in der habitablen Zone um ihren Stern kreisen.

Das Signal eines Exoplaneten tritt erst dann zuverlässig aus dem Hintergrundrauschen der Messkurven hervor, wenn er seinen Stern mindestens dreimal umrundet hat. Daher wählte Wesley Traub aus dem 136 Tage umfassenden Datensatz nur Planeten aus, die Umlaufdauern von weniger als 42 Tagen haben. Planeten mit längeren Umläufen könnten sich teilweise noch im Rauschen verstecken. Das unterscheidet Traubs Arbeit wesentlich von anderen Veröffentlichungen, die mit dem unvollständigen Datensatz jenseits einer Periode von 42 Tagen rechneten. So schätzt eine andere Studie, die im August 2011 ebenfalls im Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, den Anteil von Sternen mit erdähnlichen Planeten auf lediglich zwei Prozent.

Die erdähnlichen Planeten in Traubs Szenarium dürfen zwischen halb und doppelt so groß sein wie unsere Erde. Der Anfang des Spektrums liegt damit bei marsgroßen Planeten und reicht bis zu so genannten Supererden mit etwa zehnfacher Erdmasse ohne Vorbild in unserem Sonnensysten, aber beispielsweise etwas größer und massereicher als der 20 Lichtjahre entfernte Planet Gliese 581 d.

Traub betrachtet unter allen 1235 Planeten in der Datenbank von Kepler also eine Untermenge von Planeten, die erdähnlich sind und einen sonnenähnlichen Stern umkreisen, und zwar in weniger als 42 Tagen. Nun liegen Planeten mit derart kurzen Perioden auf sehr sonnennahen Umlaufbahnen und sind damit viel zu heiß für flüssiges Wasser. Um abzuschätzen, wie viele Planeten sich in größerem Abstand von ihrer Sonne befinden,fand Traub ein Potenzgesetz, mit dem er die Daten der gefundenen Planeten zu größeren Periodendauern fortsetzen konnte – hinein in die habitable Zone.

Traubs Berechnungen liefern eine beeindruckende Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent, dass sich ein erdähnlicher Planet in der habitablen Zone um einen sonnenähnlichen Stern befindet. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass wir bei jedem dritten Stern einen lebensfreundlichen Planeten entdecken werden. Ob auf einem Gesteinsplaneten gemäßigte Temperaturen herrschen und somit tatsächlich Leben entstehen könnte, hängt nicht nur von seinem Abstand zur Sonne ab, sondern von zahlreichen anderen Faktoren wie dem Vorhandensein von Wasser, der Zusammensetzung der Atmosphäre, der Exzentrizität seiner Umlaufbahn, seiner Eigenrotation oder seinem Magnetfeld. Selbst, wenn sich die optimistische Schätzung von Traub bewahrheiten sollte, wird die Suche nach einer zweiten Erde eine immense Herausforderung bleiben.

Die Hochrechnung des NASA-Astronomen fußt allein auf den Daten der ersten vier Monate der Kepler-Messungen. Mittlerweile ist das Weltraumteleskop schon mehr als zwei Jahre im All, so dass zukünftige Veröffentlichungen der NASA die Voraussagen deutlich verbessern werden. Gegen Ende der vorläufigen Missionsdauer von drei Jahren könnten sogar genug Daten vorhanden sein, um verlässliche Aussagen zu erdähnlichen Planeten treffen zu können. Dann dürften bereits zahlreiche Planeten in habitablen Zonen aufgetaucht sein – allerdings war das Hintergrundrauschen der meisten Sterne bislang größer, als die NASA zu Missionsbeginn angenommen hatte, so dass eventuell erst nach einer verlängerten Messdauer von insgesamt über sechs Jahren auch die letzten fernen Erden ihre Signale preisgeben werden.

Mike Beckers

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben