Ibn Battuta: Geschichten von Hunderttausendundeinem Kilometer

Bis die Eisenbahn im 19. Jahrhundert das Reisen zur Normalität werden ließ, galt er als der meistgereiste Mensch der Welt. 120 000 Kilometer soll er zu Fuß, auf dem Pferd und per Schiff zurückgelegt haben, quer durch die damals bekannte Welt. Sein Name: Abu Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd Allah al-Lawati at-Tandschi, besser bekannt als Ibn Battuta, ein Weltreisender, Rechtsgelehrter, Völkerkundler und wohl auch ein Hochstapler – dazu später mehr.

Es hatte einen zunächst recht naheliegenden Grund, dass sich dieser Spross einer Familie muslimischer Rechtsgelehrter entschloss, den westlichsten Zipfel der islamischen Welt, den Maghreb, zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen: Der 22-Jährige wollte die Pflicht jedes ausreichend wohlhabenden Muslims erfüllen, einmal im Leben nach Mekka zu reisen. Dass er auf dieser als Hadsch bekannten Pilgerfahrt derart Gefallen am Reisen finden würde, um seine Heimat beinahe 30 Jahre lang kaum wiederzusehen, dürfte er zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt haben.

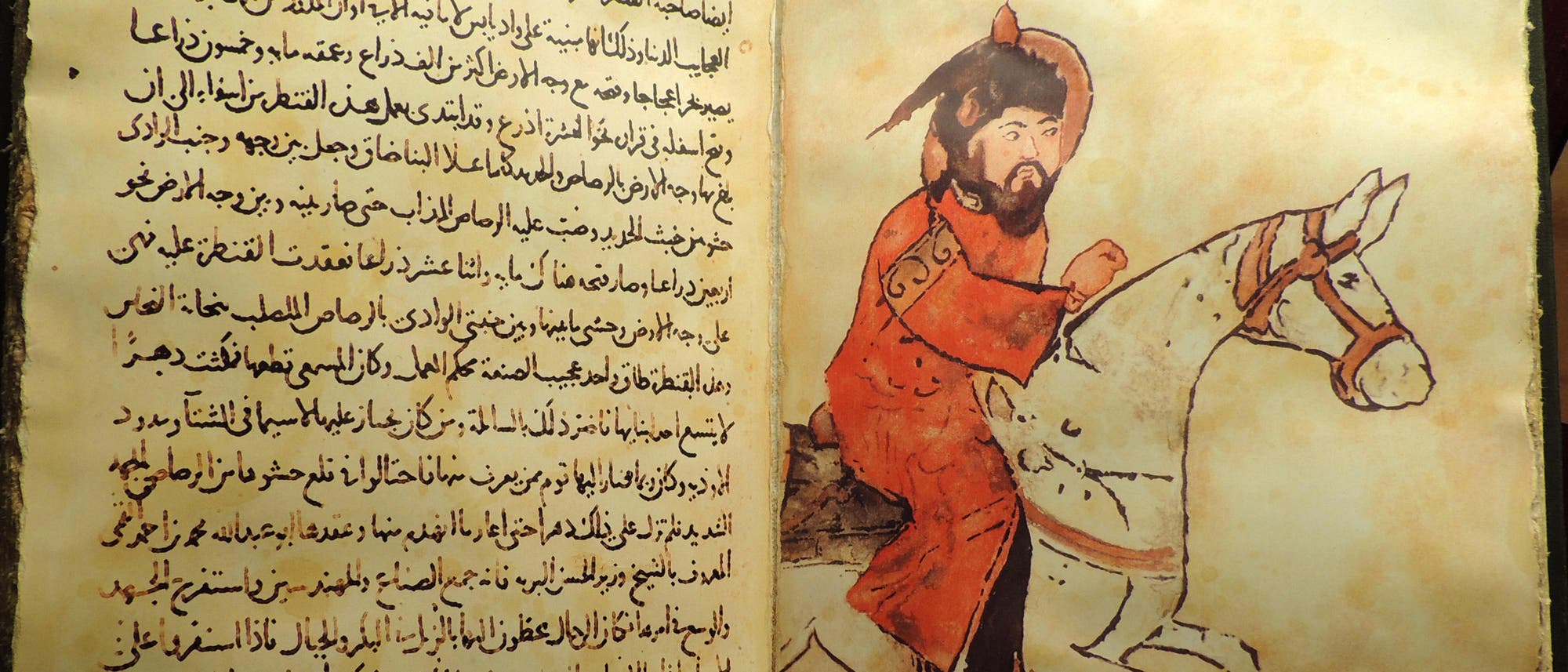

Unsterblich aber machte ihn, was er von der Reise mit nach Hause brachte: Eindrücke und Erfahrungen genug für ein umfassendes Werk – einen Reisebericht, der wie kaum ein anderes Dokument des Mittelalters Einblick gibt in die Kulturen, Sitten und Alltagswelten des 14. Jahrhunderts. So zumindest wurde er über Jahrhunderte verstanden und gelesen.

Über Ibn Battutas genaue Lebensumstände oder sein Aussehen ist wenig bekannt. Das Sultanat, in dem er aufwuchs, umfasste in etwa das heutige Marokko. Dessen aufstrebende Hauptstadt Fes war wenige Jahrzehnte zuvor um neue Paläste und eine Stadtmauer erweitert worden. Seine Heimatstadt Tanger wiederum, in der er im islamischen Recht zum Kadi ausgebildet wurde, war der letzte größere Hafen vor der Iberischen Halbinsel.

Ibn Battutas Traumreise

Im Juni des Jahres 1325 brach er gen Osten auf, durchquerte innerhalb von zehn Monaten Nordafrika, erreichte schließlich Alexandria, die erste bedeutende Stadt, die er auf seinen Reisen besuchte. Dort, so sollte Ibn Battuta später berichten, weissagte ihm ein Imam, er werde noch Indien und China bereisen. Bald darauf träumte er, dass er auf dem Flügel eines gewaltigen Vogels nach Mekka und darüber hinaus reisen werde. »Schließlich brachte er mich weit in den Osten, bis er … in einem dunklen, grünen Land landete, wo er mich verließ.«

In den beinahe sieben Jahrhunderten, die seit Ibn Battutas Reisen vergangen sind, ist immer wieder darüber diskutiert worden, wie viel seines Reiseberichts er erfunden hat. Seit dem 20. Jahrhundert setzen sich Geschichtswissenschaft und Islamwissenschaft verstärkt mit dieser Frage auseinander. Dabei geht es weniger um Weissagungen oder Träume, die spätere Ereignisse vorwegnehmen. Oder um Wunder, etwa Ibn Battutas Erzählung von jenem glatt rasierten Scheich im Nildelta, der in der Lage gewesen sein soll, einen dichten Bart herbei- und wieder fortzuzaubern.

Derlei Übernatürliches erwartete das Publikum von einer »Rihla«, einem Werk aus dem Genre der Reiseliteratur, wie es seit dem 12. Jahrhundert in der muslimischen Welt Verbreitung fand. Der Vorwurf lautet vielmehr, Ibn Battuta habe Darstellungen von Städten und Ländern, Sitten und Speisen schlicht aus früheren Berichten abgeschrieben. Tatsächlich schildern ältere Quellen teils ähnliche Details wie Ibn Battuta. Zu klären ist darum die Frage: Bedeutet diese Ähnlichkeit auch, dass Ibn Battuta sich aus diesen Quellen bedient hat? Oder gar, dass er die betreffenden Gegenden nie selbst bereiste?

Schon auf seiner ersten Etappe nach Mekka geriet Ibn Battuta auf Irrwege: Die Passage über Ägypten durchs Rote Meer war wegen lokaler Kämpfe versperrt; stattdessen musste er den Landweg durch Syrien nehmen. Er nutzte die Gelegenheit, sich die Städte entlang des Wegs ausgiebig anzusehen. Erst 1326 erreichte er das Ziel seiner Pilgerfahrt. Kaum hatte er den Hadsch vollendet, brach er von Mekka auf, durchquerte die Arabische Wüste, besuchte Persien und schließlich Bagdad, die einstmals blühende Hauptstadt des Kalifats der Abbasiden, die im 8. und 9. Jahrhundert beinahe die gesamte muslimische Welt beherrscht hatten. Das Bagdad, das Ibn Battuta vorfand, war jedoch gut 70 Jahre zuvor von den Mongolen überrannt worden. Er beschrieb, dass die ältesten Viertel der Stadt am Westufer des Tigris in Ruinen lagen, und berichtete von zerstörten Moscheen und Krankenhäusern. Doch, so seine Worte, obwohl »ihre Spuren ausgelöscht wurden und der Verfall über sie kam, ist sie noch immer eine der größten Städte«.

Reisen um des Reisens willen

Anschließend studierte Ibn Battuta in Mekka und Medina den Koran, hielt das Leben eines frommen Gelehrten aber nicht lange aus. 1330 brach er erneut auf. Und nun betrieb er das Reisen endgültig um des Reisens willen. Er schiffte sich nach dem Jemen ein, über den er berichtete, dass es sommers stets am Nachmittag regne. Überhaupt trägt Ibn Battutas Bericht, je weiter er sich von Marokko entfernte, Züge einer ethnologischen Studie. Die Bewohner Mogadischus etwa äßen Reis mit Öl, dazu eingelegte Zitronen und gesalzene Pfefferschoten. Über 1500 Kilometer weiter südlich wiederum, auf der Insel Mombasa, baue man kein Getreide an, dafür gediehen Bananenstauden und Limonenbäume. Stets schilderte Ibn Battuta, ob die Menschen fromme Sunniten seien oder aber – wie die Einwohner Zeilas am Golf von Aden – Schiiten, gar Christen, Juden, Buddhisten oder Hindus, die er als Ungläubige verachtete.

Geradezu besessen beschäftigte er sich damit, wie großzügig der jeweilige Herrscher eines Gebiets ihm gegenüber auftrat. Den Sultan von Mogadischu etwa lobte er, weil dieser ihm Betelnüsse und Rosenwasser spendierte und ihn in einem gut ausgestatteten Gästehaus nächtigen ließ.

Ibn Battuta folgte der Küste Ostafrikas bis Kilwa im heutigen Tansania. Danach kehrte er um und erreichte über den Persischen Golf zum zweiten Mal Mekka. Doch kaum angekommen, brach er 1332 zu seiner gewagtesten und abenteuerlichsten Fahrt auf. 14 Jahre sollte er diesmal unterwegs sein. Sein Ziel: Indien, das er auf dem vergleichsweise schnellen Seeweg durch das Arabische Meer erreichen wollte. Doch er fand kein geeignetes Schiff für die Überfahrt. Wie sehr das Reisen für Ibn Battuta inzwischen zu einer Art Lebensinhalt geworden sein musste, zeigt seine Reaktion auf diesen Rückschlag: Er beschloss schlichtweg, es auf dem ungleich viel längeren und beschwerlicheren Landweg durch Zentralasien zu versuchen.

Einmal quer durch Zentralasien

Und auch hier wählte er nicht die kürzeste Route, die durch den heutigen Iran geführt hätte, sondern wandte sich zunächst nach Westen. Denn er sprach zwar abfällig über die Ungläubigen, nannte die Russen etwa »Christen mit roten Haaren und blauen Augen, die hässlich und voller Treulosigkeit sind«. Doch Konstantinopel, die sagenhafte Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, wollte er durchaus einmal besichtigen – auch wenn sich die Stadt wie das Reich, über das sie herrschte, im Niedergang befand.

Immer häufiger berichtete Ibn Battuta nun, wie er bedeutende Herrscher traf, wie diese ihm Geschenke machten und bei der Weiterreise halfen. So schilderte er, dass er sich nördlich des Schwarzen Meers mit einem Nachfahren Dschingis Khans anfreundete, dessen Frau wiederum eine Tochter des byzantinischen Kaisers gewesen sei. In ihrem Gefolge, so Ibn Battuta, sei er nach Konstantinopel gereist. Der Kaiser habe ihn nicht nur persönlich empfangen, mit teuren Kleidern und einem Pferd ausgestattet, sondern auch einen Führer spendiert, der ihm die »Wunder der Stadt« zeigte. Deren Zahl an Kirchen und Klöstern bezeichnete er als unschätzbar. Das größte Gotteshaus des Christentums aber, die Hagia Sophia, sah er nur von außen. »Denn an ihrem Eingangstor hängt ein Kreuz, vor welchem sich jeder Eintretende mit einem Gebet verbeugen muss. So konnte ich nicht eintreten.«

Es war eine durchlässige Welt, die Ibn Battuta bereiste. Scheichs und Sultane übten keine absolute Herrschaft über ihre Länder aus. Nationalstaaten mit klar definierten und kontrollierten Territorien waren unbekannt; Reisende mussten weder Visa beantragen noch sich an Grenzanlagen ausweisen – zumal die meisten Menschen, denen Ibn Battuta auf seinen Reisen begegnete, Muslime waren. Innerhalb der Umma, der Glaubensgemeinschaft des Islam, konnte Ibn Battuta auf Hilfe hoffen, auf Unterkunft, Verpflegung, ja sogar Geldgeschenke.

Über Zentralasien erreichte er im September 1333 angeblich Indien – etwa ein Jahr, nachdem er in Mekka aufgebrochen war. Die Forschung ist sich einig, dass es in einer Zeit, in der das Pferd das schnellste Verkehrsmittel war, unmöglich war, auf dem Landweg eine Strecke von 10 000 Kilometern Luftlinie in einem Jahr zurückzulegen. Wenn Ibn Battuta diese Reise tatsächlich so unternommen hat, muss sein Gedächtnis, was Reisedaten anbelangt, mindestens lückenhaft gewesen sein.

Ein Umweg von zwei Jahren

Den Sultan von Delhi beschrieb er als ebenso großzügigen wie grausamen Herrscher. Demnach schenkte er Ibn Battuta 2000 Dinare, dazu Mehl, Fleisch, Zucker, Öl und Nüsse, stellte ihm zudem 40 Bedienstete zur Verfügung. Zugleich habe er jeden Tag hunderte schlagen, foltern oder hinrichten lassen. Seinem weit gereisten Gast gegenüber war er aber wohl meist wohlgesinnt. Zumindest bot er Ibn Battuta eine Stelle als Kadi an, die dieser angeblich sieben Jahre lang ausübte – eine von mehreren Parallelen zum einige Jahrzehnte älteren Reisebericht Marco Polos, der behauptet hatte, jahrelang den Posten eines Gouverneurs einer Stadt in China innegehabt zu haben.

Ebendahin, nach China, schickte der Sultan ihn 1342 als Gesandten. Unterwegs aber wurde das Schiff mit sämtlichen Geschenken ausgeraubt. »Ich fürchtete mich davor, zum Sultan von Indien zurückzukehren«, berichtete Ibn Battuta. Stattdessen reiste er auf die Malediven und kam zwei Jahre später schließlich über das heutige Indonesien doch noch an sein Ziel. In China lobte er die Reichtümer des von Mongolen regierten Landes, rühmte die Qualität des Zuckerrohrs, des Weizens und des Porzellans, bezeichnete China außerdem als sicherstes und schönstes Land für Reisende, »so sehr umsorgt man sie auf Reisen dort«. Zugleich wetterte er gegen die Sitten der Ungläubigen, die ihre Toten verbrannten, Schweine und Hunde aßen. »Obwohl es dort viel Gutes gibt, hat mir das Land China nicht gefallen, es stieß mich eher ab, weil es vom Unglauben beherrscht war«, berichtete Ibn Battuta. Anfang 1347 verließ er China, um westwärts zu segeln.

In den Passagen seines Reiseberichts, die von Ostasien handeln, überschritt Ibn Battuta endgültig die Grenze zur fantastischen Literatur. So habe er in Indien gesehen, wie ein Yogi allein kraft seines Willens in der Luft schwebte. Andere seien in der Lage, mit ihrem Blick zu töten oder sich in ein Raubtier zu verwandeln. Auf dem Weg nach Java will er Menschen mit Hundeköpfen getroffen haben, in China einen 200 Jahre alten Mann. Auf dem Rückweg nach Westen sei er dem Riesenvogel Roch begegnet, groß wie ein Berg, der aus den Geschichten von Sindbad dem Seefahrer bekannt ist.

Ibn Battuta kehrte zurück

Nachdem er über die Südwestküste Indiens (sie lag außerhalb der Macht des Sultans von Delhi), den Persischen Golf, Bagdad und Damaskus nach Alexandria gereist war, verspürte Ibn Battuta – 24 Jahre und zehntausende Kilometer nach seinem Aufbruch aus Marokko – »Sehnsucht nach der Heimat«. Er bestieg ein Schiff nach Westen und kam Ende Oktober 1349 in Fes an. Nur einmal noch sollte er zu einer Fahrt aufbrechen, die ihn in das andalusische Emirat Granada und zum Sultan von Mali führte. Danach stellte er das Reisen ein.

1353 beauftragte ihn der Sultan von Fes, gemeinsam mit einem Schreiber die Erinnerungen an seine Reisen festzuhalten. Und hier beginnen die Zweifel. Schon Zeitgenossen wie der berühmte Historiker Ibn Chaldun (1332–1406), Schreiber am Hof von Fes, berichtete, manchen am Hof gelte Ibn Battuta als Lügner. Immer wieder ist seitdem vermutet worden, die beiden Autoren des Werks hätten Wissen über ferne Länder schlicht abgeschrieben, etwa aus der Rihla des Ibn Dschubair, der um das Jahr 1200 von ähnlichen, wenn auch kürzeren Reisen berichtete. Ibn Battutas Beschreibung von Bagdad, Damaskus oder Mekka ist teils wörtlich aus dieser älteren Quelle übernommen.

Der Vielgereiste hat sich wohl auch bei dem nur wenige Jahre zuvor gestorbenen Historiker Ibn Fadlallah al-Umari bedient. So findet sich ein Großteil seiner Fakten über China in ähnlicher Form in al-Umaris 27-bändigem Lexikon – etwa, dass das Land gut verwaltet und sicher sei. Oder dass die in China üblichen Geldscheine umgetauscht werden könnten, wenn sie abgenutzt seien. Auch die Parallelen zu Marco Polos Reisebericht und selbst zu offensichtlicher Fiktion wie der Erzählung von Sindbad dem Seefahrer werfen die Frage auf, wie viel von dem, was Ibn Battuta beschrieb, er wirklich selbst gesehen hat.

Reiste Ibn Battuta nur bis zu den großen Bibliotheken?

Der Islamwissenschaftler Ralf Elger von der Universität Halle vermutet, Ibn Battuta sei nie weiter gekommen als bis Kairo oder Damaskus. »In solchen Metropolen liefen die Fäden der muslimischen Welt zusammen«, sagt Elger, der eine deutsche Übersetzung von Teilen der Rihla Ibn Battutas vorgelegt hat. »Es wäre für Ibn Battuta möglich gewesen, dort Informationen über Indien oder China zu recherchieren, ohne den Nahen Osten jemals zu verlassen.« Harte Fakten über ein Land habe Ibn Battuta oft abgeschrieben, so Elgers Verdacht. Dazu zählten etwa Angaben über Flüsse oder Gebäude. Für viele Gebiete, die er angeblich bereist habe, gebe es eine ältere schriftliche Quelle. »Was er selbst hinzugefügt hat, sind oft Interaktionen mit Menschen oder Gefühlseindrücke, die sich weder belegen noch widerlegen lassen.« Als Motiv hinter dem Schwindel vermutet Elger, dass Ibn Battuta schlichtweg auf Geld vom Sultan hoffte – daher auch die ständigen Verweise auf die Großzügigkeit anderer Herrscher.

Nicht alle Forschenden teilen diese Skepsis. Der emeritierte Islamwissenschaftler David Waines von der University of Lancaster etwa führte 2010 in seiner Monografie »The Odyssey of Ibn Battuta« mehrere Gegenbeispiele an. So habe Ibn Battuta etwa Gebäude in Bagdad beschrieben, die noch gar nicht errichtet waren, als Ibn Dschubair die Stadt rund 150 Jahre zuvor besuchte. Auch dass Ibn Battuta tatsächlich bis Indien und China gereist ist, zweifelt Waines, der für ein Interview nicht zu erreichen war, nicht an.

Vielleicht ist die Frage, ob Ibn Battuta tatsächlich 120 000 Kilometer durch Eurasien und Afrika gereist ist und ob er alles, was er beschreibt, mit eigenen Augen gesehen hat, aber auch gar nicht die interessanteste. Denn dass seine Rihla die maghrebinische Leserschaft des 14. Jahrhunderts mit Wissen über beinahe die gesamte muslimische Welt versorgte, sie zugleich unterhielt und zum Staunen brachte, bestreitet niemand – auch Ralf Elger nicht. Wie viele Autoren zuvor bezeichnet er die Rihla als »Meisterwerk«.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.