Krebsmedizin: Was die Diagnose Prostatakrebs bedeutet

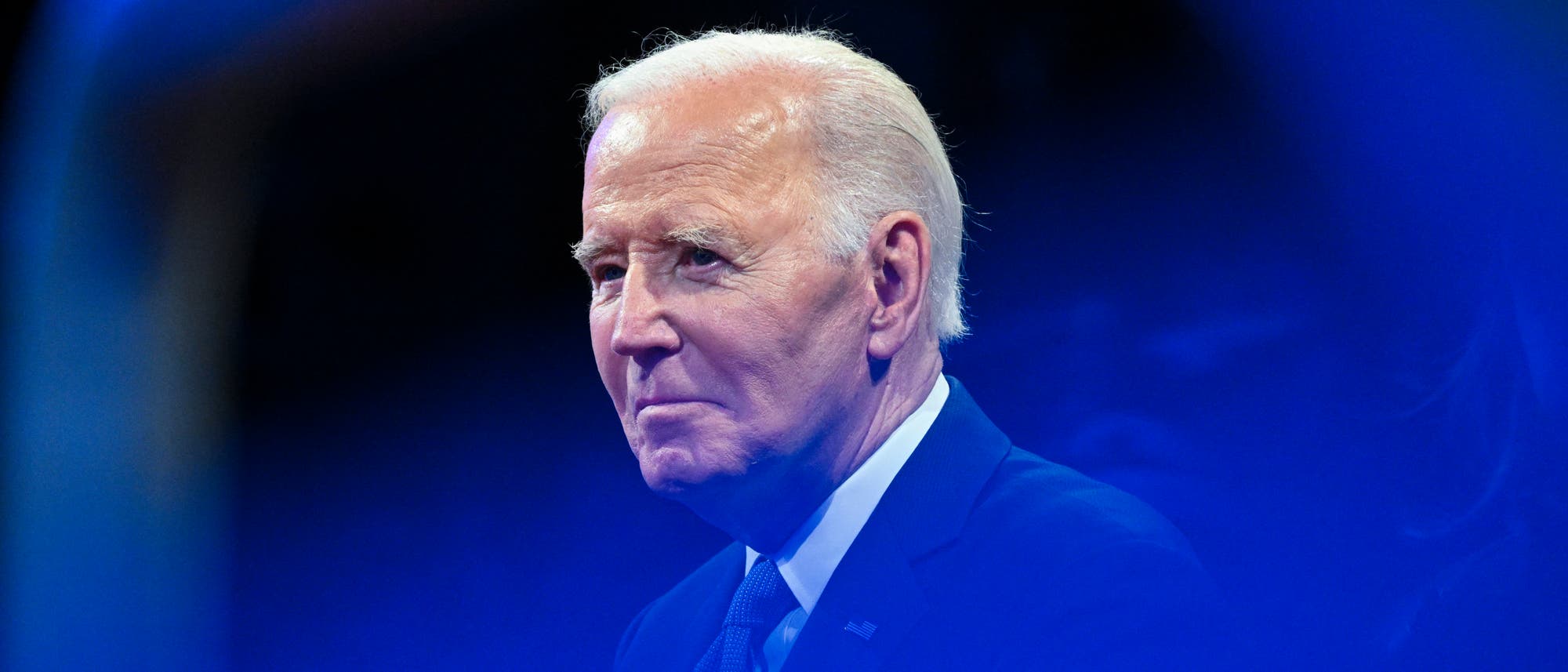

Vor rund einer Woche fiel ein »kleiner Knoten« in der Prostata des früheren US-Präsidenten Joe Biden auf; nun hat sein Büro mitgeteilt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Den vorliegenden Informationen zufolge hat der Tumor bereits in die Knochen gestreut und ist in fortgeschrittenem Stadium. Wie vielen Männern droht eine Krebserkrankung der Prostata, und wie sind die Behandlungsmöglichkeiten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Woran ist Joe Biden erkrankt?

Als Prostatakrebs bezeichnet man bösartige Tumoren, die in der Prostata entstehen – einer kastaniengroßen Geschlechtsdrüse des Mannes, die unterhalb der Harnblase sitzt und einen Teil der Samenflüssigkeit produziert. Prostatakrebs ist sehr häufig, in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 65 000 Männer daran. Vor allem Ältere sind betroffen: Die Erkrankungswahrscheinlichkeit steigt jenseits des 50. Lebensjahrs rapide an.

Die Prostata setzt sich zusammen aus verschiedenen Zell- und Gewebetypen, unter anderem aus Binde-, Muskel- und Drüsengewebe. Bösartige Tumoren entstehen meist in der Außenzone des Organs und gehen fast immer – bei etwa 95 Prozent der Betroffenen – aus Drüsenzellen hervor. Das Geschlechtshormon Testosteron regt Prostatazellen dazu an, sich zu teilen und zu vermehren. Deshalb beschleunigt es häufig auch das Wachstum von Prostatatumoren.

Nicht immer ist eine Prostatavergrößerung gleichbedeutend mit Krebs. Insbesondere bei älteren Männern vergrößert sich die Drüse oft gutartig. Da bei ihnen das Testosteron weiterhin wachstumsfördernd auf die Prostata wirkt, vermehren sich gesunde Drüsen-, Muskel- und Bindegewebszellen und lassen die Geschlechtsdrüse anschwellen, wodurch sie stärker auf die Harnröhre drückt. Das kann zu Problemen beim Wasserlassen führen.

Biden leidet unter »aggressivem« Prostatakrebs, heißt es. Was bedeutet das?

Bösartige Prostatatumoren bestehen aus entarteten Zellen, die genetisch mutiert sind und ein mehr oder weniger abnormales Verhalten zeigen. Je stärker entartet sie sind, umso mehr neigen sie dazu, sich den körpereigenen Kontrollmechanismen zu entziehen und umliegende Gewebe und Organe zu schädigen. Anhand von Gewebeproben, die man aus dem Tumor entnimmt und untersucht, teilt man den Krebs in verschiedene Stadien ein.

Ein wichtiger Wert hierbei ist der so genannte Gleason-Score. Er gibt an, wie stark sich die Tumor- von gesunden Prostatazellen unterscheiden und wie bösartig sie sich verhalten. Niedrige Gleason-Scores bedeuten, der Tumor wächst nicht oder kaum und ist wahrscheinlich auf die Prostata begrenzt. Hohe Gleason-Scores bedeuten, der Tumor wächst schnell und siedelt wahrscheinlich Metastasen (Tochtertumoren) in andere Organe und Gewebe ab. Nach Informationen der »New York Times« hat Bidens Erkrankung einen Gleason-Score von 9, was sehr hoch ist. Weiter heißt es, der Krebs habe bereits in die Knochen gestreut. Das spricht für eine aggressiv verlaufende, metastasierte Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium.

»Ältere Patienten wie Joe Biden, bei denen gleich beim ersten Feststellen der Krankheit bemerkt wird, dass der Tumor gestreut hat, gehören meist zu denen mit eher ungünstiger Prognose«, sagt Johannes Huber, Ärztlicher Direktor an der Urologischen Klinik des Uniklinikums Heidelberg. Dennoch hält er es für wahrscheinlich, dass Bidens Ärzte die Krankheit zumindest in den kommenden zwei bis drei Jahren medikamentös kontrollieren können. Vermutlich werde das zunächst mit Arzneimitteln geschehen, die den Hormonstatus beeinflussen.

Wie lässt sich Prostatakrebs behandeln?

Grundsätzlich mit Verfahren, die auch zur Behandlung anderer Krebsleiden angewendet werden. Dazu gehören chirurgische Eingriffe, Strahlen-, Chemo- und Hormontherapien, in manchen Fällen zielgerichtete Therapien mit neuartigen Arzneimitteln. Welche dieser Methoden zum Einsatz kommt, eventuell in Kombination mit anderen, hängt von den Merkmalen des jeweiligen Tumors ab – insbesondere, in welchem Stadium und wie aggressiv er ist. Eine Rolle spielen zudem die Vorerkrankungen des Patienten, sein Allgemeinzustand und seine Lebenserwartung und natürlich seine individuellen Wünsche.

Bidens Prostatatumor ist nach Angaben seines Büros hormonsensitiv. Das heißt, die entarteten Zellen sind von Testosteron abhängig und reagieren noch auf eine Blockade dieses Hormons. Das bedeutet, dass Bidens Ärzteteam eine Hormontherapie anwenden könnte, genauer eine Hormonentzugstherapie. Sie beruht darauf, den Krebszellen das Testosteron vorzuenthalten, um ihr Wachstum zu bremsen. Das kann mit Medikamenten geschehen, die den Testosteronspiegel im Blut senken, etwa mittels der Arzneistoffe Goserelin und Leuprorelin. Zusätzlich werden oft noch so genannte Antiandrogene verabreicht, die nicht den Testosteronspiegel selbst beeinflussen, aber verhindern, dass das Geschlechtshormon an den Krebszellen wirkt.

»Die Hormonentzugstherapie ist üblicherweise das erste Konzept, wenn der Tumor bereits gestreut hat«, sagt Andreas Wiedemann, Professor für Urogeriatrie an der Universität Witten/Herdecke. Er betont jedoch, er könne zur speziellen Erkrankung von Joe Biden nichts sagen und äußere sich daher nur allgemein zum Thema. Bei einer Hormonentzugstherapie, führt der Experte aus, drohten viele Nebenwirkungen. Dazu gehörten Muskelabbau, Zunahme von Körperfett, eine Verschlechterung des Stoffwechsels sowie ein erhöhtes Demenz-, Diabetes-, Herzinfarkt- und Anämierisiko. »Bei der Entscheidung, ob eine Hormonentzugstherapie angewendet wird oder nicht, spielt deshalb der Allgemeinzustand des Patienten und seine Lebenserwartung eine große Rolle.«

Hat Prostatakrebs gestreut, können weitere Behandlungen wie eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung sinnvoll sein. Beide zielen darauf ab, Tumorzellen abzutöten. Bestrahlungen richten sich vorwiegend gegen lokale Krebsherde, während eine Chemotherapie im ganzen Körper wirkt. »Ich würde aber vermuten, dass man bei Joe Biden auf eine Chemotherapie verzichtet, da sie den Organismus recht stark belastet, er bereits ein vorgerücktes Alter hat und zumindest äußerlich auch gebrechlich wirkt«, sagt Huber.

Hat der Tumor noch keine Absiedelungen gebildet und ist auf die Prostata beschränkt, besteht zudem die Möglichkeit, die Geschlechtsdrüse operativ zu entfernen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der jeweilige Patient gesund genug ist, einen solchen Eingriff gut zu überstehen. Mittels operativer Entfernung der Prostata kann es gelingen, das Krebsgewebe vollständig aus dem Körper herauszubekommen. »Früher ist das in Deutschland etwa 30 000-mal pro Jahr durchgeführt worden, heute macht man das nicht mehr so oft«, erläutert Wiedemann. Eine operative Prostataentnahme könne schwere Nebenwirkungen haben und schade mitunter mehr, als sie nutze, weshalb man sie heute seltener vornehme als früher.

Nicht in jedem Fall ist Prostatakrebs behandlungsbedürftig. Wenn er sich noch in einem frühen Stadium befindet, sehr langsam wächst und nicht gestreut hat, bereitet er mitunter keine Beschwerden. Da vor allem ältere Männer am Prostatakarzinom erkranken, kann es vorkommen, dass die Krankheit – sofern sie langsam voranschreitet – ihnen zu Lebzeiten keine Probleme mehr macht. Der Krebs ist dann klinisch nicht bedeutsam und muss demzufolge auch nicht therapiert werden. Ärzte empfehlen dann manchmal, die Krankheit lediglich aktiv zu überwachen beziehungsweise abwartend zu beobachten.

Wie sind die Erfolgschancen einer Behandlung?

Recht gut, wenn der Krebs noch keine Absiedelungen gebildet hat. »Ist das Karzinom in einem frühen Stadium und auf die Prostata beschränkt, ist in vielen Fällen eine dauerhafte, echte Heilung möglich«, betont Huber. Mehr als 90 Prozent der Erkrankten sind fünf Jahre, nachdem sie ihre Diagnose erhalten haben, noch am Leben.

Ist die Krebserkrankung allerdings fortgeschritten und metastasiert, gelingt eine Heilung meist nicht mehr. Mit geeigneter medizinischer Behandlung lässt sich die Erkrankung jedoch aufhalten – manchmal viele Jahre lang. Prostatakrebs streut vor allem in die Knochen, aber auch in die Lunge und die Leber. Um die Tochtertumoren zu bekämpfen, setzen Mediziner häufig Therapien ein, die im ganzen Körper wirken, beispielsweise Hormon- oder Chemotherapien. Wie lange sich die Krankheit damit bremsen lässt, hängt vom Aggressivitätsgrad der Tumorzellen ab und davon, wie stark und wohin der Krebs gestreut hat.

Wie kann man sich vor Prostatakrebs schützen?

Eine Vorsorgeuntersuchung, die es erlaubt, Krebsvorstufen zu entfernen, gibt es für Prostatakrebs nicht. Ab 45 Jahren können Männer aber am Krebsfrüherkennungsprogramm (Screening) teilnehmen. Damit ist es möglich, Prostatakrebs bereits in einem frühen Stadium zu entdecken, in dem er noch gut zu behandeln ist. »Man sollte deshalb zur Früherkennung gehen«, empfiehlt Wiedemann. Auch Huber plädiert dafür, dass Männer sich mit dem Thema auseinandersetzen sollten.

Die Krankenkassen bezahlen pro Jahr eine Tastuntersuchung, die so genannte digital rektale Untersuchung. Dabei führt der Arzt seinen Finger in den Enddarm des Patienten ein, von wo aus er die Prostata auf auffällige Strukturen wie Knoten oder Verhärtungen abtastet. Das dauert meist nur wenige Minuten und ist vergleichsweise unkompliziert, kann sich aber unangenehm anfühlen. Allerdings ist die Methode nicht sehr genau: Nur jedes dritte Prostatakarzinom wird damit tatsächlich entdeckt, und dann meist schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Umgekehrt ist nicht jede ertastete Auffälligkeit ein bösartiger Tumor – ein Krebsverdacht infolge der Untersuchung kann sich später als falsch herausstellen. »Die Tastuntersuchung allein ist für die Früherkennung nicht sehr sinnvoll«, meint deshalb Wiedemann. Huber stimmt dem im Hinblick auf jüngere Männer zu, gibt aber zu bedenken, dass die Tastuntersuchung bei älteren Männern (ab Mitte 60) noch weitere wertvolle Informationen liefert, etwa zum allgemeinen Zustand der Prostata oder zum Vorhandensein eines etwaigen Rektumkarzinoms.

Als weitere Früherkennungsuntersuchung gibt es den PSA-Test, der momentan aber nicht zum gesetzlichen Früherkennungsprogramm gehört und somit selbst bezahlt werden muss. Er misst den Gehalt des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Blut und erfordert somit die Entnahme einer Blutprobe. PSA ist ein Eiweiß, das hauptsächlich in der Prostata entsteht und zum Teil ins Blut gelangt. Ein erhöhter PSA-Blutspiegel kann auf Prostatakrebs hindeuten, muss es aber nicht. PSA-Tests allein sind für eine Krebsdiagnose aus diesem Grund nicht sehr aussagekräftig. Wiederholt durchgeführt und mit weiteren Diagnostiken kombiniert, etwa mit MRT-Untersuchungen, lässt sich ihre Genauigkeit aber verbessern. Medizinische Fachgesellschaften streben darum an, in der Prostatakrebs-Früherkennung die Tastuntersuchung durch kombinierte PSA-MRT-Untersuchungen zu ersetzen.

Gibt es Risikofaktoren für Prostatakrebs?

Auf jeden Fall das Alter. Unter 35-jährigen Männern erkrankt statistisch gesehen einer von 4800 an Prostatakrebs. Unter 55-Jährigen ist es bereits einer von 40; unter 75-Jährigen ist es einer von 15.

Eine Rolle soll auch die genetische Veranlagung spielen. »Prostatakrebs kommt familiär gehäuft vor«, sagt Wiedemann. Hatte oder hat ein erstgradiger Verwandter diese Krankheit, trägt man selbst ein erhöhtes Risiko, haben Untersuchungen ergeben. Von manchen genetischen Mutationen ist bekannt, dass sie das Risiko stark steigern, etwa Mutationen im BRCA1-Gen.

»Ansonsten ist die Datenlage uneinheitlich«, sagt Wiedemann. Rauchen scheine für das Prostatakrebsrisiko keine große Rolle zu spielen, ebenso wenig wie die Ernährung. Häufiger Geschlechtsverkehr soll das Risiko eher senken – vermutlich, weil die Prostata stärker zu Entzündungen neigt, wenn sie gewissermaßen wenig benutzt wird.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.