Krebsmedizin: Zelltherapie von innen

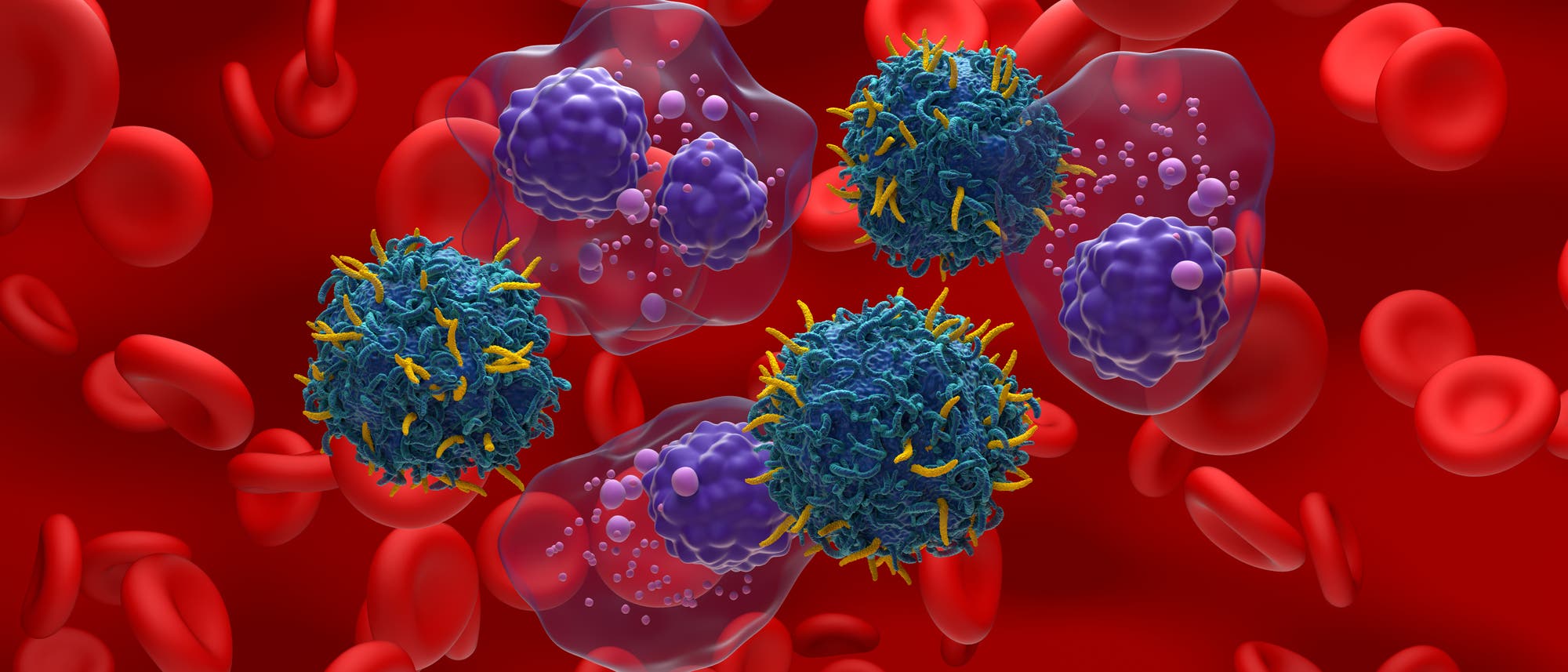

Als Bruce Levine und andere in den 1990er Jahren damit begannen, Immunzellen gezielt zu verändern, um sie gegen Krebs einzusetzen, glaubte kaum jemand daran, dass das von Erfolg gekrönt sein könnte. »Die Öffentlichkeit war sehr skeptisch«, erinnert sich der Immunologe von der University of Pennsylvania in Philadelphia, USA. Wollten die Fachleute ihre Forschungsergebnisse auf Konferenzen vorstellten, bekamen sie »den letzten Sitzungstermin am letzten Konferenztag in einem Raum, der praktisch nicht zu finden war«. Heute aber gehören manipulierte Immunzellen, die Tumoren attackieren und als »CAR-T-Zellen« bezeichnet werden, zu den wirksamsten Waffen gegen Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Studien legen zudem nahe, dass sie sowohl gegen Hirntumoren und andere solide Wucherungen als auch gegen Autoimmunerkrankungen wirken könnten.

Der Markt für CAR-T-Zelltherapien wird 2025 voraussichtlich ein Volumen von 11 Milliarden US-Dollar erreichen – und schätzungsweise 190 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034. Das Verfahren hat momentan jedoch große Nachteile: Es ist sehr aufwändig, die modifizierten Immunzellen herzustellen, und schwierig, sie zu verabreichen. Die Zellen aus der Gruppe der T-Lymphozyten müssen zunächst aus dem Blut der Patienten entnommen werden. Anschließend schickt man sie an ein oft weit entferntes Labor, wo Techniker die Zellen gentechnisch so verändern, dass sie ein spezielles Protein auf ihrer Oberfläche ausprägen – einen so genannten chimären Antigenrezeptor (abgekürzt CAR, daher die Bezeichnung »CAR-T-Zellen«). Die Zellen werden anschließend auf Mengen von hunderten Millionen vermehrt, eingefroren und in die Ursprungsklinik zurückgeschickt, wo Mediziner sie dem Patienten mittels Infusion verabreichen.

Aufgrund dieses komplexen Prozederes bieten nur etwa 200 Zentren in den USA die Zelltherapie an, in Deutschland sind es 46. »Der gesamte Prozess ist einfach ineffizient«, kommentiert Saar Gill, Hämatologe und Onkologe an der Perelman School of Medicine. »Wenn ich einem krebskranken Menschen eine Chemotherapie verschreibe, bekommt er sie morgen – auf eine kommerzielle CAR-T-Therapie jedoch müssen die Patienten wochenlang warten.« Außerdem sei eine CAR-T-Zelltherapie extrem teuer und erfordere eine vorausgehende Chemotherapie. Das führe dazu, dass zahlreiche Menschen, die von einer solchen Behandlung profitieren könnten, sie niemals bekämen. »Wir alle wünschen uns eine Situation, in der CAR-T-Zellen eher wie normale Medikamente eingesetzt werden können«, sagt Gill.

Nur ein Zehntel der Kosten

Eine mögliche Antwort auf dieses Dilemma bieten inzwischen einige Biotechnologieunternehmen: Statt im Labor verändern sie die T-Zellen direkt im menschlichen Körper. Der Vorteil: Molekulare Vehikel, die das Gen für den chimären Antigenrezeptor in Immunzellen des Bluts einschleusen, lassen sich mittels Massenproduktion herstellen, lagern und sind dann bei Bedarf sofort verfügbar – und das theoretisch zu viel niedrigeren Kosten, als sie bisher angefallen sind. Eine einzige Anwendung einer herkömmlichen CAR-T-Zelltherapie kostet etwa eine halbe Million US-Dollar. Gelänge es, das Verfahren in vivo, also im lebenden menschlichen Organismus durchzuführen, würden die Ausgaben schätzungsweise auf ein Zehntel dessen sinken.

Für den Ansatz einer CAR-T-Zelltherapie in vivo machen sich einige hochkarätige Fachleute stark. Zu den Gründern des Unternehmens Capstan Therapeutics beispielsweise, das seinen Sitz in San Diego (Kalifornien) hat und sich ausschließlich auf In-vivo-Zelltherapien konzentriert, gehören neben Bruce Levine die berühmten Immunologen Carl June und Drew Weissman. June ist ein Pionier auf dem Feld der CAR-T-Zelltherapien, Weissman hat für seine Forschungsarbeiten über mRNA-Impfstoffe den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen. Die Molekularbiologin und Chemie-Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna wiederum, Pionierin auf dem Gebiet der CRISPR-Cas-Methode, hat das Unternehmen Azalea Therapeutics in Berkeley (Kalifornien) mitbegründet, das In-vivo-CAR-T-Zelltherapien entwickelt.

Die großen Pharmakonzerne sind ebenfalls auf das Thema aufmerksam geworden. Im März 2025 erklärte sich AstraZeneca bereit, bis zu eine Milliarde US-Dollar in das belgische Unternehmen EsoBiotec zu investieren, das im Januar 2025 seine erste klinische Studie mit einer In-vivo-CAR-T-Zelltherapie gestartet hat. Obwohl die klinischen Erfahrungen mit der Methode noch äußerst überschaubar sind, zeigen sich viele Fachleute begeistert von ihrem Potenzial. »Sollten sich In-vivo-CAR-T-Zelltherapien als wirksam und sicher erweisen, könnten sie einen Paradigmenwechsel in der Medizin einläuten«, betont Joseph McGuirk, Hämatologe und Onkologe am University of Kansas Medical Center in Kansas City, USA.

Viren als Genfähren

Viele In-vivo-CAR-T-Zelltherapien, die gerade in der Entwicklung stecken, orientieren sich an herkömmlichen, bereits zugelassenen Verfahren der CAR-T-Zelltherapie. Ähnlich wie diese zielen sie darauf, weiße Blutkörperchen namens B-Lymphozyten zu zerstören, die entartet sind oder zu entarten drohen. Zwar werden im Zuge der Behandlung gesunde B-Lymphozyten ebenso vernichtet, aber Menschen überleben auch ohne sie, bis sich neue Zellen gebildet haben. Oft setzen die Mediziner künstlich veränderte Lentiviren als Genfähren ein, die an T-Lymphozyten ankoppeln und den Bauplan für das CAR-Protein in deren Genom einschleusen (siehe Kasten »Der Körper als Arzneistofffabrik«). Die solcherart veränderten T-Lymphozyten greifen daraufhin krankhaft veränderte B-Zellen an.

Es ist allerdings heikel, Zellen direkt innerhalb des menschlichen Organismus genetisch zu manipulieren. Der Körper setzt sich aus enorm vielen verschiedenen Zelltypen zusammen; etliche davon tragen ähnliche oder sogar die gleichen Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. In all dieser Vielfalt gezielt nur die Immunzellen zu adressieren, die man verändern möchte, und sämtliche anderen unbeeinflusst zu lassen, ist schwierig. Herkömmliche Formen der CAR-T-Zelltherapie haben das Problem nicht: Bei ihnen werden die gewünschten T-Lymphozyten aus dem Körper entnommen, isoliert und dann im Reagenzglas manipuliert.

»Die Herausforderung besteht darin, die Genfähre zur richtigen Zeit an die richtige Stelle im Organismus und in die richtige Körperzelle zu bringen«, erläutert Michel Sadelain, Gentechniker an der Columbia University in New York City, der über CAR-T-Zelltherapien forscht. Jedes Biotechunternehmen auf dem Gebiet hat seinen eigenen Ansatz entwickelt, um dieses Problem zu meistern. Im Wesentlichen geht es darum, das virale Genvehikel so zu optimieren, dass es spezifisch nur an die Zielzellen andockt. Das lässt sich auf verschiedene Weise erreichen. Die Firma Interius BioTherapeutics in Philadelphia beispielsweise, die von Saar Gill mitbegründet wurde, testet ein künstliches Virus, das sich an ein Protein namens CD7 heftet. Dieses Eiweiß kommt nur auf T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen vor.

Dreifach hält besser

Das Unternehmen Umoja Biopharma in Seattle (Washington) wiederum setzt auf ein verändertes Lentivirus mit einem Protein, das gleichzeitig an drei verschiedene Rezeptormoleküle auf T-Zellen koppelt. In Tierversuchen hat sich gezeigt, dass diese Methode besser funktioniert, als wenn man jeweils nur auf einen Rezeptor abzielt. Die Fachleute bei Umoja Biopharma hoffen, mit ihrem Verfahren den natürlichen Aktivierungsprozess einer T-Zelle – wie er sich etwa während einer Infektion abspielt – besser nachzuahmen als bisher möglich.

Sollten sich diese Ansätze als wirksam erweisen, könnten sie CAR-T-Zelltherapien vereinfachen und für die betroffenen Patientinnen und Patienten schneller verfügbar machen. Das wäre hochwillkommen, wie Joseph McGuirk betont. Als im Jahr 2022 eine herkömmliche CAR-T-Zelltherapie mit dem Handelsnamen Carvykti zur Behandlung des multiplen Myeloms zugelassen wurde, erzählt McGuirk, hätten die Herstellungskapazitäten nicht ausgereicht, um alle in Frage kommenden Erkrankten damit zu versorgen. Das habe zu langen Wartezeiten geführt: »Auf unserer Warteliste standen zwischenzeitlich 50 Patienten«, erinnert sich der Onkologe. »Mehr als jeder zweite von ihnen starb, ohne die Behandlung bekommen zu haben.«

Neben einer vereinfachten Produktion bieten In-vivo-CAR-T-Zelltherapien einen weiteren Vorteil. Bei herkömmlichen Verfahren, also der Entnahme von Immunzellen aus dem Körper und ihrer Manipulation im Reagenzglas, erhalten die Patientinnen und Patienten vor der eigentlichen CAR-T-Zellbehandlung eine Chemotherapie. Diese soll genetisch unveränderte T-Lymphozyten vernichten und Platz schaffen für ihre gentechnisch manipulierten Pendants, damit die sich im Organismus vermehren. Beim In-vivo-Verfahren wäre die vorausgehende Chemotherapie nicht nötig. »Wir wollen schließlich nicht genau diejenigen T-Zellen abtöten, deren Erbgut wir zu verändern hoffen«, sagt der Onkologe Saar Gill. Beim Verzicht auf eine Chemotherapie würden ihre Nebenwirkungen entfallen, zu denen unter anderem ein erhöhtes Infektionsrisiko gehört. Außerdem ließen sich dann auch Menschen mit einer CAR-T-Zelltherapie behandeln, die bereits zu krank für eine Chemotherapie sind.

Wie ein Zug außer Kontrolle

Allerdings ist nicht klar, ob In-vivo-CAR-T-Zelltherapien, die virale Genfähren verwenden, alle Nebenwirkungen der herkömmlichen Verfahren vermeiden können. Bei Letzteren setzen die gentechnisch manipulierten Immunzellen nach dem Transfer in den Körper der Patienten bestimmte Stoffe frei, die das Immunsystem ankurbeln. Manchmal löst das eine überschießende, sich selbst verstärkende Immunantwort aus, die als »Zytokinsturm« bekannt ist. »Das ist wie ein Zug, der außer Kontrolle gerät«, beschreibt Adrian Bot, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Capstan Therapeutics.

Manche Fachleute hoffen, dass es bei In-vivo-Ansätzen zu weniger Zytokinstürmen kommen könnte. Der Grund: Die manipulierten T-Lymphozyten vermehren sich innerhalb des Organismus und damit in Gegenwart zahlreicher anderer Immunzellen, von denen manche helfen, entgleisende Immunreaktionen zu bremsen. Infolgedessen könnten die Nebenwirkungen milder ausfallen, postuliert Yi Lin, Hämatologin und Onkologin an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota.

Seit einigen Jahren mehren sich die Hinweise darauf, dass CAR-T-Zelltherapien ihrerseits Krebserkrankungen verursachen können. Das Risiko ist den vorliegenden Daten zufolge gering; zudem weiß man, dass auch herkömmliche Therapieverfahren wie Chemo- oder Strahlentherapien die Gefahr derartiger sekundärer Tumoren erhöhen. Gleichwohl verlangen viele Länder, dass Anbieter von CAR-T-Zelltherapien deutlich auf dieses Risiko hinweisen. Das dürfte ebenso auf die neuen In-vivo-Verfahren zutreffen – insbesondere auf solche, die Lentiviren als Genfähren nutzen.

Das Verfahren soll eine langanhaltende Antitumorreaktion im Organismus ankurbeln, die den Krebs dauerhaft unterdrückt

Lentiviren bauen die Erbanlage für das CAR-Protein dauerhaft in das Genom ihrer Zielzellen ein. Wenn die sich dann teilen, entstehen jedes Mal weitere CAR-T-Zellen – und das über Jahre hinweg. Das ist einerseits von Vorteil und sogar gewollt, weil auf diese Weise eine langanhaltende Antitumorreaktion im Organismus zustande kommt, die den Krebs dauerhaft unterdrückt. Andererseits lässt sich kaum kontrollieren, an welcher Position im Erbgut das Lentivirus seine Fracht einfügt. Wenn das an bestimmten Stellen geschieht, kann das die Entstehung von Sekundärtumoren begünstigen – beispielsweise wenn der Geneinbau ein Tumorsuppressorgen inaktiviert. Bei herkömmlichen CAR-T-Zelltherapien, wo die Zellen unter kontrollierten Bedingungen im Reagenzglas manipuliert werden, lässt sich so etwas im Vorfeld erkennen – nicht aber bei In-vivo-Verfahren.

RNA statt DNA

Statt viraler Genfähren setzen Capstan und einige andere Unternehmen winzige Nanopartikel ein, um RNA mit dem Bauplan für CAR-Proteine in die T-Lymphozyten zu schleusen. Von den Partikeln huckepack transportiert, gelangt die RNA ins Zytoplasma der Immunzellen, wo sie die Anleitung für den Zusammenbau der CAR-Proteine liefert. Bei diesem Vorgehen muss die Therapie zwar in mehreren Dosen verabreicht werden, weil RNA im Zellinnern rasch abgebaut wird und immer nur vorübergehend aktiv ist. Das könnte sich jedoch als sicherer erweisen als die Nutzung viraler Genfähren. Denn Mediziner haben damit die Möglichkeit, die Behandlung bei etwaigen Problemen abzubrechen. Die Herstellung des CAR-Proteins stoppt dann binnen weniger Tage.

»Unsere Medikamente funktionieren nach dem Prinzip: Man verabreicht eine Dosis, diese erfüllt ihre Aufgabe und verschwindet dann wieder«, sagt Joe Bolen, Geschäftsführer bei Orna Therapeutics, einem Biotechunternehmen in Watertown, Massachusetts, das an RNA-Ansätzen arbeitet. »Man kann damit so lange dosieren, bis sich das gewünschte Ergebnis einstellt.« Christian Buchholz, Virologe und Leiter der Abteilung für Molekulare Biotechnologie und Gentherapie am Paul-Ehrlich-Institut in Langen, fragt sich jedoch, ob die zusätzliche Sicherheit nicht auf Kosten der Wirksamkeit geht: »Wird man jemals Krebs heilen können, ohne T-Lymphozyten dauerhaft zu verändern?«

Unternehmen wie Orna Therapeutics glauben, dass die Antwort »Ja« lautet. Die Firma hat Nanopartikel entwickelt, die RNA mit dem Bauplan für CAR-Proteine in T-Lymphozyten, natürliche Killerzellen und Makrophagen einschleusen. Das soll helfen, Krebserkrankungen des blutbildenden Systems zu behandeln. Myeloid Therapeutics mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, hat sogar zwei klinische Studien gestartet, in denen eine entsprechende In-vivo-RNA-Therapie bei Menschen mit Lungen-, Brust-, Darm- und Leberkrebs angewendet wird. Das Unternehmen modifiziert mit der therapeutischen RNA allerdings keine T-Lymphozyten, sondern Makrophagen und andere Immunzellen, die so dazu gebracht werden sollen, die Tumoren anzugreifen.

Wenn der Organismus sich selbst angreift

Capstan wiederum richtet sein Augenmerk auf In-vivo-CAR-T-Zellen zur Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen, bei denen häufig defekte B-Lymphozyten eine Rolle spielen. Eine Forschungsgruppe um Fabian Müller von der Universität Erlangen hat im Februar 2024 über den erfolgreichen Einsatz von CAR-T-Zelltherapien gegen Lupus und andere Autoimmunerkrankungen berichtet. Adrian Bot und sein Team bei Capstan Therapeutics hoffen, dass sich dieser Erfolg mit in vivo verabreichter, therapeutischer RNA wiederholen lässt. Sie gehen davon aus, dass dabei weniger Nebenwirkungen drohen als bei einer herkömmlichen CAR-T-Zelltherapie. Orna Therapeutics plant ebenfalls eine klinische Studie, die den Einsatz von In-vivo-RNA-Therapien gegen Autoimmunerkrankungen testen soll.

Noch sind die Vorteile einer In-vivo-CAR-T-Zelltherapie vor allem theoretischer Natur: Die echte Bewährungsprobe in Form klinischer Studien steht in vielen Fällen aus. Mehrere solche Tests mit Therapieverfahren, die auf Lentiviren basieren, laufen bereits. Interius BioTherapeutics hat eine davon im Oktober 2024 gestartet und nahm im Februar 2025 drei Personen mit Non-Hodgkin-Lymphom darin auf. Auf einer Fachtagung in Los Angeles stellten Onkologen Anfang 2025 einige vorläufige Ergebnisse vor. Demnach sprachen die ersten beiden Personen, die eine niedrige Dosis erhalten hatten, nicht auf die Behandlung an. Die dritte Person jedoch erhielt eine höhere Dosis, worauf sechs Tage später die krankmachenden B-Zellen fast völlig verschwunden waren. Noch mehrere Monate darauf blieb die Zahl der B-Zellen auf niedrigem Niveau.

»Uns stehen sehr geschäftige Jahre bevor«Joe Bolen, Biotech-Unternehmer im Bereich RNA-Technologien

Umoja Biopharma rekrutiert derzeit Patientinnen und Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom beziehungsweise Leukämie für zwei klinische Studien – eine in China und eine in den USA. Erste Zwischenergebnisse werden Ende 2025 erwartet. Und im Januar 2025 berichtete EsoBiotec über eine Studie in China, die eine In-vivo-CAR-T-Zelltherapie gegen das multiple Myelom testet. Bei der ersten Person, die eine solche Therapie erhalten hatte, waren einen Monat später keine Krebszellen mehr nachweisbar. Capstan und Orna Therapeutics planen ebenfalls, demnächst mit klinischen Studien zu In-vivo-RNA-Methoden zu beginnen. »Uns stehen auf diesem Feld sehr geschäftige Jahre bevor«, sagt Bolen.

Zelltherapie von der Stange

Die Verabreichung in vivo ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, eine CAR-T-Zelltherapie schneller und kostengünstiger zu machen. 2024 hat AstraZeneca ein chinesisches Unternehmen übernommen, das ein beschleunigtes Verfahren entwickelt hatte, um CAR-T-Zellen herzustellen. Der Prozess dauert nur 22 Stunden statt wie sonst mehrere Tage oder gar Wochen. Andere Forschungsgruppen untersuchen, wie sich T-Lymphozyten und andere Immunzellen von gesunden Spendern so manipulieren lassen, dass man damit möglichst viele Patientinnen und Patienten behandeln kann – quasi mit einer »Therapie von der Stange«.

Drei Jahrzehnte nach den ersten Versuchen mit der CAR-T-Zelltherapie ist dieser Ansatz zu einem vielfach bewährten Verfahren avanciert, das immer mehr Anwendungsfelder findet. Die Medizin erfährt dadurch einen enormen Schub – was sich noch beschleunigen könnte, sollte es gelingen, das Verfahren mit den hier beschriebenen Ansätzen drastisch zu vereinfachen. Das würde derartige Therapien für sehr viel mehr Patientinnen und Patienten zugänglich machen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.