Multiferroika: Kristalle mit Multitalent

Kaum ein Laie hat das Wort je gehört, und nicht einmal jeder Physiker weiß, was "Multiferroika" sind. Dabei haben sie das Potenzial, den nächsten großen Technologiesprung im Zeitalter von Bits und Bytes einzuleiten: kristalline chemische Verbindungen aus Metallen und Sauerstoff, die sowohl auf magnetische als auch auf elektrische Felder reagieren. Diese Eigenschaften prädestinieren Multiferroika dafür, in Zukunft das Silizium in Computerchips zu ersetzen. Dann würden Computer und Datenträger noch viel kleiner und schneller sein – und vor allem stromsparender.

Angesichts solcher Zukunftsaussichten ist es kein Wunder, dass sich Wissenschaftler inzwischen weltweit mit solchen Kristallen beschäftigen. So wie die britische Chemikerin und Geologin Nicola Spaldin, die seit 2010 als Professorin für Materialtheorie an der ETH Zürich forscht und lehrt. Anhand von Computersimulationen hat sie die theoretischen Grundlagen für Multiferroika gelegt und der neuen Stoffklasse damit erst zum Durchbruch verholfen. Dafür erhielt sie vor Kurzem den mit 750 000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft. "Elektronische Geräte enthalten heute meist zwei Arten von Materialien", erklärte Nicola Spaldin bei der Preisverleihung im Hamburger Rathaus, "magnetisches Material, das die Informationen speichert, und Halbleiter, welche die Informationen verarbeiten. Unsere Vision ist es, ein Material zu schaffen, das beides kann."

Die kristallinen Verbindungen bestehen in der Regel aus Sauerstoff und mindestens zwei Metallen wie Eisen oder Bismut. Solche Metalloxidkristalle kommen in der Natur kaum vor. Das Besondere an ihnen ist, dass sie dauerhaft sowohl magnetische als auch elektrische Eigenschaften aufweisen. Deshalb reagieren sie auf Magnetfelder ferromagnetisch und auf elektrische Felder ferroelektrisch. Anders gesagt: Sie vereinen mindestens zwei so genannte ferroische Ordnungen auf sich, eine Tatsache, der sie den Namen Multiferroika verdanken. Manche von ihnen sind beispielsweise zudem noch ferroelastisch und verbiegen sich unter Einfluss eines elektrischen Felds.

"Warum sind Multiferroika so selten?"

Multiferroika haben Physiker schon seit Längerem "elektrisiert". In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich Sowjetwissenschaftler mit diesem Phänomen. Mangels geeigneter Materialien kamen sie aber nicht weiter und ließen schließlich davon ab. Spaldins Interesse an dieser Stoffgruppe erwachte Ende der 1990er Jahre durch ein zufälliges Gespräch mit einem Kollegen in der Kaffeepause. Damals war sie Postdoc an der Yale University. Zuvor hatte die Britin Chemie und Geologie in Cambridge studiert und ihre Doktorarbeit an der University of California in Berkeley gemacht. Ein paar Monate nach jener denkwürdigen Kaffeepause ging sie als Assistenzprofessorin an die University of California in Santa Barbara. Dort wühlte sie sich erst einmal durch die Fachliteratur. "Enzyklopädien über magnetische Substanzen stapelten sich auf meinem kleinen Tisch im Büro", berichtet sie, darunter das einzig existierende Buch über Ferroelektrika. Zwar gab es schon einige interessante Stoffe mit multiferroischen Eigenschaften. "Aber warum diese Substanzen so selten waren und wie man sie entwerfen und herstellen konnte, darüber wusste man so gut wie gar nichts."

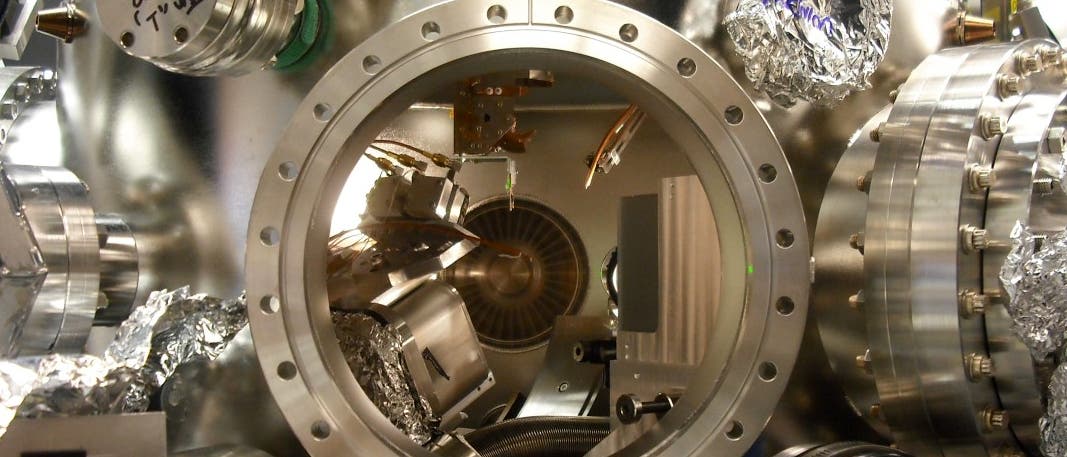

Spaldin beschloss, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Ihr gelang es, am Computer virtuelle Kristalle zu erstellen und deren Eigenschaften zu untersuchen. Im Jahr 2000 veröffentlichte sie einen Aufsehen erregenden Fachartikel, in dem sie die Frage "Warum gibt es so wenige Multiferroika?" theoretisch begründete. Als Nächstes begann sie mit der künstlichen Herstellung von Multiferroika im Labor, um zu sehen, ob der Praxistest den Vorhersagen standhielt. Der erste große Durchbruch kam 2003, als es ihr in Kooperation mit einer anderen Forschergruppe gelang, dünne Filme von Bismutferrit herzustellen. Das war eine wissenschaftliche Sensation und löste einen wahren Boom auf diesem Gebiet aus. Heute ist es das meisterforschte Multiferroikum. Tausende von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt arbeiten derzeit mit solchen Stoffen, nicht nur an Universitäten, sondern auch in Industrielaboren.

Enormes Anwendungspotenzial für die Mikroelektronik

Multiferroische Stoffe haben ein enormes Anwendungspotenzial für die Mikroelektronik. Mit Bismutferrit und anderen Kristallen dieser Art ließen sich Informationen dauerhaft abspeichern, sowohl in elektrischer als auch in magnetischer Form. Das Beste jedoch ist, dass sich die magnetischen Informationen durch elektrische Felder verändern lassen. Das öffnet den Weg für Miniaturmagnetspeicher, die superschnell sind und kaum Strom verbrauchen.

Ein besonders viel versprechender Stoff ist Yttriummanganit. Manfred Fiebig, der heute als Professor für multifunktionale ferroische Materialien ebenfalls an der ETH Zürich forscht, beschäftigte sich schon vor zehn Jahren als Heisenberg-Stipendiat mit diesem Kristall, damals noch in Berlin-Adlershof. Ihm und seinen Kollegen gelang erstmals der experimentelle Beweis dafür, dass elektrische und magnetische Eigenschaften von Multiferroika räumlich zusammenhängen. Das war zwar lange vermutet worden, seither aber kann dies mit Hilfe von Laserlicht sichtbar gemacht werden. Auch Fiebigs Experimente waren ein weiterer Fortschritt für die Entwicklung leistungsfähigerer und langlebigerer Festplatten, Datenspeicher und Speicherchips. Sie funktionieren jedoch nur bei extremer Kälte. Wissenschaftler arbeiten deshalb an der Herstellung von Multiferroika, die man im besten Fall bei Raumtemperatur beschreiben und auslesen kann. Yttriummanganit ist allerdings noch aus einem anderen Grund wichtig. Der Stoff trägt dazu bei, die Erkenntnisse auf einem Gebiet der Grundlagenforschung zu erweitern, das man so nicht ohne Weiteres erwarten würde: in der Kosmologie. Und daran haben Manfred Fiebig und Nicola Spaldin gemeinsam gearbeitet.

Kosmologie im Kristall

"Yttriummanganit", erklärt die 46-jährige Britin, "macht es möglich, die Bildung kosmischer Strings in der Frühzeit des Universums quasi im Labor zu studieren." Interessant ist der Kristall, weil sich die Atome so anordnen, dass es spontan zu magnetoelektrischen Strukturänderungen kommen kann. Innerhalb der ersten Sekunde nach dem Urknall gab es im Weltall einen Phasenübergang, der eine grundlegende Symmetrieänderung bewirkte. Die Hypothese von Kosmologen und Astrophysikern lautet, dass dies zu topologischen Störungen oder "Löchern" in der sonst gleichmäßigen Struktur des Universums führte.

Solche Defekte werden kosmische Strings genannt. Ob es die in der Theorie errechneten Störungen allerdings wirklich gibt, dafür fehlt bislang der Beweis. Die Forschergruppen um Spaldin und Fiebig überprüften anhand von Yttriummanganit-Kristallen im Labor die Vorhersagen der Physiker Tom Kibble und Woyciech Zurek, die einst die theoretischen Grundlagen für diesen Effekt gelegt hatten. Dafür nutzten sie die Parallelen in den Symmetrieeigenschaften von Universum und Kristall. Mit Erfolg. Nachdem sie zuvor die zu erwartenden Defekte berechnet hatten, reproduzierten sie im Labor den Phasenübergang, indem sie den Kristall unterschiedlich schnell abkühlten. Die Defekte im Kristallgitter lassen sich dann unter einem Spezialmikroskop zählen. Auf diese Weise sei es ihnen erstmals gelungen, das Kibble-Zurek-Gesetz zu bestätigen – und sich mit Hilfe eines kristallografischen Äquivalents kosmische Strings ins Labor zu holen.

"Von Multiferroika zur Weltraumforschung: Die Untersuchung des frühen Universums unter dem Mikroskop" hieß denn auch der Vortrag, den Spaldin nach der Preisverleihung am Physikalischen Institut der Universität Hamburg hielt. "Wir haben gezeigt, dass strukturelle Transformationen in multiferroischen Kristallen als Modell dienen können, um die frühen Entwicklungsstadien bei der Entstehung des Weltalls zu untersuchen", sagt die Britin und lächelt. "Das ist sehr spannend und zurzeit mein Lieblingsprojekt."

"The multiferroic lady", wie Spaldin in der Welt der Wissenschaft auch genannt wird, möchte die Fördermittel des Körber-Preises für die weiterhin notwendige Grundlagenforschung verwenden und Multiferroika möglichst bis zur Anwendungsreife entwickeln. Ihr größter Traum aber wäre "die Entdeckung eines Supraleiters, der bei Raumtemperatur Elektrizität ohne Verlust transportieren kann".

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben