Materialwissenschaft: Auf der Suche nach dem idealen Glas

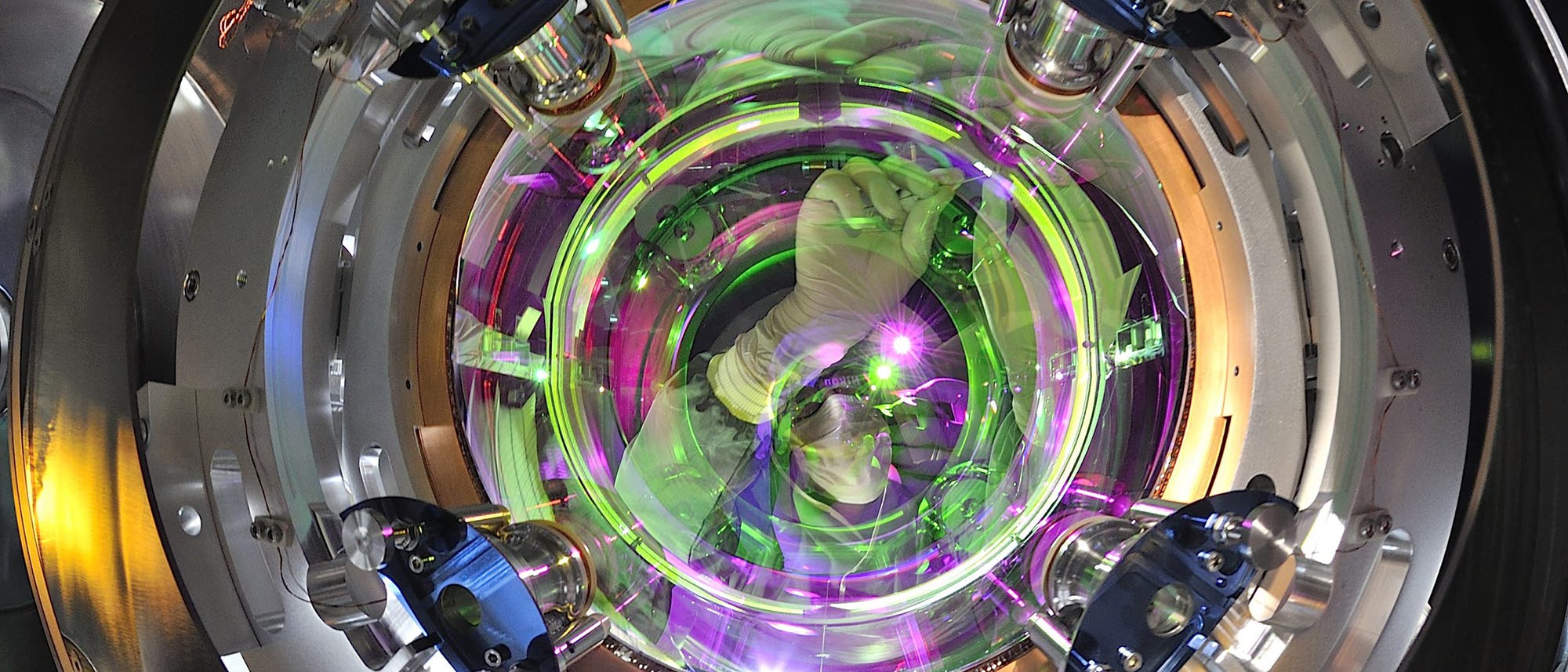

Riesige Interferometer spüren in den USA, Italien und Japan winzige Schwingungen der Raumzeit auf. Die aus kilometerlangen Hohlräumen bestehenden Geräte detektieren kleinste Längenunterschiede, die kürzer sind als der Durchmesser eines Atomkerns. Um eine solche Präzision zu erreichen, muss man alle möglichen Störquellen eliminieren. Eine wichtige Rolle spielen die Spiegel, die das Laserlicht in den Hohlräumen reflektieren. Indem die Forscherinnen und Forscher Glas höchster Qualität verwenden, wollen sie die Messgenauigkeit der Geräte weiter verbessern.

Auch in vielen anderen technologischen Bereichen ist hochwertiges Glas erforderlich. Zum Beispiel enthalten einige Quantencomputer glasartige Komponenten in ihren Schaltkreisen. Bei diesen Rechnern kann schon die kleinste Störung die empfindlichen Quantenzustände zerstören. Deshalb spielt bei solchen hochmodernen Technologien die Glasherstellung eine entscheidende Rolle.

Die Geschichte des Materials reicht sehr weit zurück. Die ältesten Spuren von gefertigtem Glas wurden in Mesopotamien gefunden und stammen aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. Heute ist der Stoff allgegenwärtig, sowohl in Alltagsgegenständen wie bei der Herstellung von Kunstwerken wie den berühmten Murano-Gläsern. Man findet es in der Architektur, der Pharmaindustrie oder in Internetkabeln. Die besonderen physikalischen Eigenschaften (Transparenz, Homogenität, Steifigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit) machen es zu einem wichtigen Material, das sich für unterschiedlichste Anwendungen eignet. Zwar wurden die Herstellungsmethoden im Lauf der Jahrhunderte fortlaufend verbessert, trotzdem stellt sich die Frage, ob man die Qualität von Glas noch weiter optimieren kann, um den wachsenden technologischen Anforderungen gerecht zu werden. Anders ausgedrückt: Gibt es ein »ideales« Glas, das die begehrten Eigenschaften des Materials in höchstem Maß aufweist und jene Mängel beseitigt, welche die Anwendungen derzeit noch einschränken? So erstaunlich es klingen mag, könnte das tatsächlich der Fall sein.

Das ideale Glas ist ein hypothetischer Materiezustand, den der US-amerikanische Chemiker Walter Kauzmann (1916–2009) bereits 1948 vermutete. Es sind zwar noch nicht alle Details geklärt, aber seine außergewöhnlichen Fähigkeiten könnten den anspruchsvollen Anforderungen riesiger Interferometer und Quantencomputer genügen. Allerdings weiß man bis heute – mehr als 70 Jahre nach der Vermutung – nicht, ob es das ideale Glas überhaupt gibt. Weder ließ es sich bisher direkt beobachten noch konnte man es durch realistische Computermodelle nachweisen. Außerdem wirft es weitere Fragen auf: Falls es existiert, wie lässt es sich herstellen?

Dieses grundlegende Problem der klassischen Physik bringt Theoretiker, Experimentatoren und Modellierer zusammen. Dank gemeinsamer Anstrengungen haben die Forschungsteams in den letzten zehn Jahren erhebliche Fortschritte gemacht: sowohl beim allgemeinen Verständnis von Glasmaterialien als auch bei der Suche nach dem idealen Zustand. Inzwischen scheint die Verwirklichung fast in Reichweite.

Der Grund, warum Glas so viele Fragen aufwirft, sind seine Eigenschaften: Es handelt sich um einen festen Stoff, dessen elementare Bestandteile allerdings chaotisch angeordnet sind. Man spricht von einem amorphen Material, da es sich radikal von gewöhnlichen Festkörpern unterscheidet: In Letzteren befinden sich die Moleküle an den Knotenpunkten eines Gitters, das eine vollständig geordnete periodische Struktur bildet.

Der zweite wesentliche Unterschied zu solchen Festkörpern besteht darin, dass Glas in der Regel durch einen so genannten Glasübergang entsteht, der bisher nur unzureichend verstanden ist. Kühlt man eine Flüssigkeit immer weiter ab, ordnen sich üblicherweise die frei beweglichen Moleküle, sobald sie den Gefrierpunkt passieren, sehr plötzlich in einem geordneten Kristall an. Unter bestimmten Bedingungen behalten die Teilchen jedoch ihren ungeordneten flüssigen Zustand bei. Beim Abkühlen wird die Substanz aber so zähflüssig, dass sich die Moleküle kaum noch bewegen und das Material schließlich fest erscheint: Das ist der Glasübergang. Glasbläser setzen diesen Prozess in Gang, indem sie geschmolzenes Siliziumdioxid aus einem mehr als 1500 Grad Celsius heißen Ofen nehmen. Bei Raumtemperatur geht der Stoff allmählich von einem flüssigen, beliebig formbaren Zustand in einen festen über, den die Künstler unterdessen in die angestrebte Gestalt bringen.

Wo wird das Glas brechen?

Die Übergangstemperatur markiert also keinen grundlegenden Phasenwechsel wie der Gefrierpunkt, sondern lässt sich nur näherungsweise definieren: indem man die Abkühlungsgeschwindigkeit mit der Beweglichkeit der Moleküle vergleicht, die immer langsamer werden. Glas besitzt also die Unordnung einer Flüssigkeit, aber die Steifigkeit eines Festkörpers.

Während wir das Verhalten von Kristallen ziemlich gut verstehen, ist noch nicht klar, wie die makroskopischen Merkmale von Glas aus dessen mikroskopischer Struktur hervorgehen. Der ungeordnete Zustand stellt die größte Hürde dar, um die Eigenschaften der amorphen Phase nachzuvollziehen.

Zum Beispiel enthält das Gitter eines Festkörpers oft Unvollkommenheiten wie Lücken. Setzt man den Kristall einer mechanischen Belastung aus, wird er sich bevorzugt an diesen Fehlstellen verformen – oder gar brechen. Aber wie kann man einen Defekt in Glas erkennen, dessen Struktur völlig ungeordnet erscheint?

Die periodische Ordnung von kristallinen Festkörpern ermöglicht es außerdem, physikalische Eigenschaften wie die spezifische Wärme abzuleiten. Bei Glas müsste man dafür die Position jedes einzelnen Atoms kennen – eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Denn typische Materialien bestehen aus Abermilliarden von Teilchen, die miteinander wechselwirken. Eine weitere Schwierigkeit: Die Anzahl der möglichen Anordnungen ist extrem groß, während perfekte Kristalle einzigartig sind. All das macht es sehr schwer, das Verhalten von Glas vorherzusagen.

Als Kauzmann 1948 die Hypothese des idealen Glases aufstellte, hatte er einen Weg gefunden, die verwirrenden Strukturen besser zu verstehen. Für verschiedene Glas bildende Flüssigkeiten untersuchte er damals die so genannte Konfigurationsentropie. Diese ist eine Art Maß dafür, wie komplex Gläser sind, und entspricht dem Logarithmus der Anzahl aller möglichen Teilchenanordnungen. Bei Hitze ist das Fluid kaum eingeschränkt: Extrem viele Anordnungen sind zugänglich; die Entropie ist dementsprechend groß. Sinkt die Temperatur, lassen sich weniger Zustände mit niedriger Energie und völliger Unordnung erreichen – die Entropie nimmt ab.

Als Kauzmann die verfügbaren experimentellen Daten zusammenstellte, bemerkte er etwas Interessantes: Wenn er die Konfigurationsentropie der Flüssigkeiten extrapolierte, schien sie bei extrem niedrigen Temperaturen irgendwann auf null zu fallen. Um das im Labor zu prüfen, müsste man ein glasartiges Material so lange in einem flüssigen Zustand (in dem die Moleküle beweglich sind) halten, bis man diese »Kauzmann-Temperatur« erreicht. Das ließ sich allerdings bis heute nicht durchführen, weshalb die Vorhersage theoretischer Natur blieb. Kauzmanns Beobachtung legt jedoch nahe, dass die Entropie bei dieser Temperatur verschwindet. Wenn das stimmt, dann würde nur eine einzige mögliche ungeordnete Konfiguration existieren: das ideale Glas, ein »perfekter ungeordneter« Zustand.

Diese Vermutung hat sich in dem Fach allerdings nur langsam durchgesetzt. Erst zehn Jahre später schlugen der Chemiker Julian Gibbs und der Physiker Edmund DiMarzio einen stark vereinfachten theoretischen Ansatz vor, der die Existenz eines idealen Glases aus einem Computermodell vorhersagte. Mitte der 1980er Jahre gelang den Festkörperphysikern Theodore Kirkpatrick, Dave Thirumalai und Peter Wolynes schließlich ein entscheidender Durchbruch: Sie stellten eine Verbindung zwischen der Glasphysik und so genannten Spingläsern her, die sich damals rechnerisch besser untersuchen ließen. Dabei handelt es sich um Legierungen mit Fehlstellen, die einen magnetischen Spin (eine Art Drehimpuls) besitzen. 2021 erhielt Giorgio Parisi den Nobelpreis für Physik für seine Forschungen auf diesem Gebiet. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hatte er neuartige mathematische Werkzeuge entwickelt, die Eigenschaften ungeordneter Materialien wie Spingläser mit extrem vielen möglichen Konfigurationen (so genannte komplexe Systeme) genau bestimmen. In einer genialen Eingebung erkannten Wolynes und sein Team, dass manche Spingläser einen Phasenübergang zu einem glasartigen Zustand besitzen, der dem zu idealem Glas entsprechen könnte – nur eben für Spins.

In der Physik sind derartige vereinheitlichende Konzepte äußerst beliebt. Allerdings muss man beweisen, dass sie sich auch wirklich von einem System auf das andere übertragen lassen. Bis das in diesem Fall gelingt, wird vermutlich noch viel Zeit vergehen, da man neue mathematische Techniken miteinander kombinieren muss.

Andere Fachleute, darunter unsere Forschungsgruppe, haben in den letzten zehn Jahren durch einen vollkommen anderen Ansatz bedeutende Fortschritte erzielt: durch die Modellierung molekularer Gläser in einem hochdimensionalen Raum. Wenn die Anzahl der Dimensionen groß wird, lassen sich bestimmte physikalische Größen exakt berechnen. Natürlich handelt es sich dabei nicht um ein realistisches Modell, aber es hilft, gewisse Mechanismen zu verstehen.

Warum hochdimensionale Umgebungen die Aufgabe erleichtern, lässt sich leicht nachvollziehen: In einem eindimensionalen Raum hat ein Atom zwei Nachbarn; in höheren Dimensionen nimmt die Anzahl der benachbarten Partikel schnell zu – deshalb kann man die umgebenden Kräfte über alle Teilchen mitteln. Das ist als so genannte Molekularfeldmethode (englisch: mean field) bekannt. Sie ermöglicht es, statistische Werkzeuge zu verwenden, um die Wechselwirkungen der Atome genau zu beschreiben. Die Molekularfeldtheorie findet auch in vielen anderen Bereichen der theoretischen Physik Anwendung.

Antworten im Hochdimensionalen

Der Ansatz bestätigt den von Kauzmann vorhergesagten Phasenübergang zu idealem Glas. Man kann damit sogar die Art des Übergangs bestimmen und eine Verbindung zu experimentellen Messungen herstellen. So wissen wir genau, wie sich die flüssige und die glasartige Phase in hohen Dimensionen organisieren. Die Untersuchungen legen nahe, dass das ideale Glas tatsächlich einer Anordnung von Teilchen ohne offensichtliche Struktur entspricht. Diese Unordnung ist »perfekt«, denn jedes Molekül nimmt (obwohl der Zustand ungeordnet ist) einen ganz bestimmten Platz ein – anders als bei gewöhnlichen Flüssigkeiten.

In hohen Dimensionen ist das Problem also gelöst, selbst wenn man die vielen physikalischen Konsequenzen noch untersuchen muss. Die theoretische Herausforderung besteht nun darin, herauszufinden, ob diese Vorhersagen auch für Gläser in unserer dreidimensionalen Welt gelten. Aktuell können wir das nicht beantworten – es liegt viel Arbeit vor uns. Deshalb sind andere Ansätze unerlässlich, etwa numerische Simulationen oder Experimente.

Experimentell stellt sich die Frage, wie man Gläser herstellen kann, die idealem Glas zumindest nahekommen. Die mikroskopische Struktur von Glas entspricht der Anordnung der Atome, die es bei der Übergangstemperatur besaß – zu dem Zeitpunkt, als die Teilchen ihre Fähigkeit verloren, sich neu zu organisieren. Den idealen Zustand erhält man also, indem man die Glasübergangstemperatur auf die von Kauzmann identifizierte Temperatur senkt. Die Übergangstemperatur hängt von der Abkühlungsgeschwindigkeit ab: Je langsamer Letztere, desto niedriger fällt Erstere aus. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass langsames Abkühlen dichtere und widerstandsfähigere Gläser hervorbringt.

Weil jedoch die Viskosität der Flüssigkeit mit sinkender Temperatur stark zunimmt, müsste man den Abkühlvorgang extrem in die Länge ziehen, um sich dem idealen Zustand zu nähern. Wie sich herausstellt, ist das Vorhaben nicht umsetzbar. Bereitet man ein Glas innerhalb eines Tags statt in einer Minute zu (was einer Verlangsamung um den Faktor 1440 entspricht), senkt man die Übergangstemperatur nur geringfügig. Aus technischen Gründen ist es zudem schwierig, noch langsamer vorzugehen. Daher scheidet diese Möglichkeit aus, um ideales Glas herzustellen.

Eine andere Idee besteht darin, Glas nach der Entstehung sehr lange altern zu lassen, in der Hoffnung, dass sich die Teilchen über die Zeit in Richtung des idealen Zustands reorganisieren. Auch hier wären allerdings unglaublich lange Wartezeiten erforderlich.

Glücklicherweise liefert die Natur Beispiele für sehr alte Gläser, die über Millionen Jahre gealtert sind: etwa Bernstein, der aus Polymeren besteht und sich über eine geologische Zeitskala entwickelt hat. 2014 untersuchten Miguel Ramos von der Universidad Autónoma de Madrid und seine Kollegen Bernsteinproben, die etwa 110 Millionen Jahre alt sind. Sie fanden heraus, dass die Dichte der Materialien im Lauf der Zeit stark zugenommen hat. Das deutet darauf hin, dass sich die Struktur wirklich weiterentwickelt und dabei einem idealen Glas angenähert hat. Andere Eigenschaften wie die spezifische Wärme bei niedrigen Temperaturen unterschieden sich jedoch kaum von denen jungen Bernsteins. Das wirft die Frage auf, was die wesentlichen Unterschiede zwischen sehr altem Glas und ihrem jungen Pendant sind. Weitere Arbeiten sind notwendig, um den Alterungsprozess besser zu verstehen.

Ultradünne Filme ahmen uralten Bernstein nach

Es gibt aber noch einen dritten Ansatz, der viel versprechend scheint. Er besteht darin, Glas durch eine Technik herzustellen, die sich von der gewöhnlichen Kühlung grundlegend unterscheidet. 2007 stellte die Gruppe des Chemikers Mark Ediger von der University of Wisconsin-Madison glasartige Schichten her, indem sie Moleküle auf einem Substrat ablagerte. Die Forscher stellten fest, dass die entstehenden Filme bei bestimmten Temperaturen und niedrigen Abscheidungsraten unerwartete Eigenschaften aufweisen. Es wirkt, als wären die in nur wenigen Stunden synthetisierten glasartigen Strukturen durch eine Abkühlung von mehreren tausend oder sogar Millionen von Jahren Dauer entstanden. Das Analogon des geologischen Bernsteins lässt sich somit in weniger als einem Tag erzeugen.

Der Grund: Die Moleküle an der Oberfläche eines Stoffs sind viel beweglicher als jene, die von mehreren Schichten bedeckt sind. Diese Mobilität ermöglicht es dem Glas, schnell eine optimale Konfiguration zu finden. Ediger und seine Kolleginnen und Kollegen konnten 2007 belegen, dass die glasartigen Filme dichter, stabiler und widerstandsfähiger sind – und zudem eine geringere Konfigurationsentropie aufweisen als Glas, das sich durch das langsame Abkühlen einer Flüssigkeit gebildet hat. Daher nennen Fachleute die so gewonnenen Stoffe »ultrastabil«. Neueren Messungen zufolge könnten die ultrastabilen Filme eine Übergangstemperatur haben, die sich um nur wenige Grad von der geheimnisvollen Kauzmann-Temperatur unterscheidet, und damit sehr nahe an der Grenze zum idealen Glas liegen.

Seit 2007 haben mehrere Arbeiten gezeigt, dass ultrastabile Materialien für zahlreiche technische Anwendungen nützlich sind. So enthalten die Oled-Displays von Samsung-Smartphones einige Bestandteile aus Glas, das durch Dampfabscheidung synthetisiert wurde. 2017 wies ein Team der Universität Barcelona nach, dass die von Ediger entdeckte Technik die Helligkeit und die Lebensdauer von Oled-Bildschirmen um mehr als 15 Prozent erhöht. Ihre höhere Leistung weist darauf hin, dass die Gläser eine bessere ungeordnete Konfiguration besitzen.

Experimentell ist es immer noch schwierig, direkte Beweise für einen Phasenübergang zu idealem Glas zu finden. Die Synthese ultrastabiler amorpher Filme liefert jedoch überzeugende indirekte Hinweise darauf. So werden die glasartigen flachen Strukturen sofort wieder flüssig, wenn man sie erwärmt. Der Übergang ähnelt damit dem eines erhitzten Festkörpers (etwa von Eis bei Plustemperaturen). Das stützt die Annahme, dass die ultrastabile Glasphase einen eigenständigen amorphen Materiezustand darstellt – und nicht einfach eine Flüssigkeit mit extrem langsamer Dynamik.

Um sich abzusichern, können Physikerinnen und Physiker auf ein weiteres Werkzeug zurückgreifen: computergestützte Simulationen. In diesem Bereich wurden in den letzten Jahren ebenfalls bedeutende Fortschritte erzielt. Der Ansatz hat den Vorteil, dass sich jeder Parameter perfekt kontrollieren lässt. Zudem kann man die Stoffe auf atomarer Ebene betrachten, während man gleichzeitig das makroskopische Verhalten der Materialien untersucht.

Ideales Glas ist ein ungeordnetes Material, das keinerlei Fehler aufweist: die perfekte Unordnung!

Bis 2016 steckten die Simulationstechniken für den Glasübergang in einer Sackgasse. Die Rechenzeiten waren so beträchtlich, dass die erreichbaren Abkühlungsgeschwindigkeiten etwa 100 Millionen Mal schneller waren als in Laborversuchen. Dadurch waren die simulierten Gläser weitaus weniger stabil als jene in klassischen Experimenten – die ihrerseits bereits weit vom idealen Glas entfernt waren. Das ließ kaum Hoffnung für den numerischen Ansatz.

Simulationen liefern neue Hinweise

Doch in jenem Jahr änderte sich die Situation grundlegend. An der Université de Montpellier haben wir damals einen neuen Monte-Carlo-Algorithmus eingeführt, der auf einer gewissen Zufälligkeit bei seiner Ausführung beruht. Dieser Ansatz schließt die Lücke zwischen Simulationen und Experimenten und ermöglicht es, Modellgläser am Computer zu untersuchen. Noch besser: Indem wir das Programm weiter optimiert haben, waren wir in der Lage, Gläser zu modellieren, die erheblich stabiler und dichter sind als experimentell hergestellte Materialien. Dabei sparen wir teilweise mehr als zwölf Größenordnungen an Rechenzeit ein – bei zweidimensionalen Strukturen sind es sogar 40 Größenordnungen. Die in der Simulation gefertigten Gläser sind also mit den ultrastabilen Filmen vergleichbar, welche die Forschungsgruppe um Ediger herstellt.

Insbesondere wird es durch den numerischen Fortschritt möglich, zu überprüfen, ob die Molekularfeldtheorie ebenfalls in drei Dimensionen gilt. Seit 2016 haben zahlreiche Computersimulationen das physikalische Verhalten von Flüssigkeiten bei Temperaturen erforscht, die zuvor rechnerisch nie zugänglich waren. Dabei scheinen mehrere Studien zu bestätigen, dass der Molekularfeldansatz dreidimensionale Modellgläser korrekt beschreibt. Kühlt man die Fluide bis möglichst nahe an den idealen Glasübergang ab, stimmen alle theoretisch vorhergesagten Eigenschaften gut mit den Messwerten der simulierten Systeme überein. Unsere Computermodelle legen nahe, dass die Konfigurationsentropie bei einer Glasübergangstemperatur verschwindet. Der Übergang weist die gleichen Merkmale auf wie ein Phasenübergang erster Ordnung – also einer, der wie die Kristallisation von Wasser bei null Grad Celsius abrupt abläuft.

Die spezifische Wärme von Glas

Der Wärmetransport ist eine grundlegende Materialeigenschaft. Im Allgemeinen hängt er von der »spezifischen Wärme« ab. Ein großer Wert bedeutet, dass viel Energie auf Kosten eines geringen Temperaturanstiegs gespeichert werden kann. Die spezifische Wärme ist direkt mit der Dissipation verbunden, bei der Energie in Wärme umgewandelt wird und dann nicht mehr zur Verfügung steht. Diese Effekte haben technische Konsequenzen, die insbesondere für Quantencomputer wichtig sind.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Peter Debye und Albert Einstein eine Theorie der spezifischen Wärme in periodischen Kristallen formuliert. Sie beruht auf der Quantisierung der harmonischen Anregungen des Kristallgitters. Bei niedrigen Temperaturen um etwa ein Kelvin (zirka minus 272 Grad Celsius) hängt die spezifische Wärme demnach von der dritten Potenz der Temperatur ab.

In Gläsern herrscht hingegen ein linearer Zusammenhang. Bei niedrigen Temperaturen hat Glas eine größere spezifische Wärme als ein kristalliner Festkörper, was darauf hindeutet, dass es in Glas unterschiedliche Anregungen gibt, die noch nicht richtig verstanden sind. In den 1970er Jahren schlugen Phil Anderson und seine Kollegen ein Modell vor, welches das Verhalten auf lokalisierte Defekte zurückführt, deren Quantenverhalten die Beobachtungen erklären würde.

Experimente mit ultrastabilen amorphen Filmen von Miguel Ramos von der Universidad Autónoma de Madrid und Frances Hellman von der University of California in Berkeley deuten darauf hin, dass die Anzahl solcher Fehlstellen bei ultrastabilen Gläsern abnimmt. 2020 untermauerten die Autoren dieses Artikels, Camille Scalliet und Ludovic Berthier, zusammen mit ihren Kollegen die Ergebnisse durch computergestützte Simulationen, in denen sie zum ersten Mal die Defekte auf molekularer Ebene identifizieren konnten. Indem sie die Stabilität der modellierten Gläser systematisch variierten, konnten sie eine drastische Abnahme an Fehlstellen bei zunehmend stabilen Gläsern beobachten. All diese Ergebnisse legen nahe, dass die spezifische Wärme in quasiidealen Gläsern so gering werden kann wie in einem perfekten Kristall. Folglich fällt die Energiedissipation in solchen Materialien viel kleiner aus als in gewöhnlichem Glas.

Allerdings zeigen Miguel Ramos’ Messungen in geologischem Bernstein, dessen Struktur sich im Lauf der Millionen Jahre vermutlich stabilisiert hat, dass die Energiedissipation im Vergleich zu jungem Bernstein nicht wesentlich geringer ausfällt. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Somit bleibt Bernstein ein Rätsel, das es zu lösen gilt.

Diese jüngsten Entwicklungen werfen ein neues Licht auf die physikalischen Eigenschaften von Glas. Um diese zu untersuchen, kann man beispielsweise die Qualität des hergestellten Materials variieren. Und wie sich herausstellt, unterscheiden sich die Merkmale ultrastabiler Stoffe (die dem idealen Glas ähneln) und jene gewöhnlicher Gläser. Wir verstehen nun, dass sich die thermischen, thermodynamischen und mechanischen Eigenschaften durch eine kleine Ansammlung von Fehlstellen erklären lassen. Die Existenz solcher Defekte ist jedoch schwer nachzuweisen, da die mikroskopische Struktur von Glas homogen und ungeordnet ist. Es bleibt schwierig, die richtigen Werkzeuge zu finden, um sie auf einfache Weise zu erkennen. Dennoch verdeutlichen computergestützte Simulationen, dass sich Glas bei langsamer Druckausübung nur an einigen wenigen Stellen verformt. Je mehr man sich dem idealen Zustand nähert, desto kleiner wird die Anzahl der Bruchstellen. Das legt nahe, dass ideales Glas, wie von der Molekularfeldtheorie vorhergesagt, ein ungeordnetes Material ist, das keinerlei Fehler aufweist: die perfekte Unordnung!

Einen weiteren Vorteil dieser Stoffe wies ein Team um die Physikerin Frances Hellman von der University of California in Berkeley im Jahr 2014 nach: Jene Fehlstellen, welche für Dissipation sorgen, also dass Energie innerhalb des Glases in Wärme umgewandelt wird und damit »verloren« geht, treten in ultrastabilen Materialien wesentlich seltener auf als in gewöhnlichen gekühlten Gläsern. Ähnliche Ergebnisse haben Ramos und seine Mitarbeiter erzielt. Unsere 2020 veröffentlichte computergestützte Studie untermauert die experimentellen Resultate und legt nahe, dass es im idealen Glas praktisch keine Dissipation gibt. Das Team um Hellman arbeitet nun an ultrastabilen Glasbeschichtungen, die sich für das LIGO-Interferometer nutzen lassen. Solche Materialien mit stark reduzierter Dissipation könnten auch einige der Probleme in zukünftigen Quantencomputern lösen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.