Merkur: Messenger schreibt Geschichte

© NASA (Ausschnitt)

© NASA (Ausschnitt)

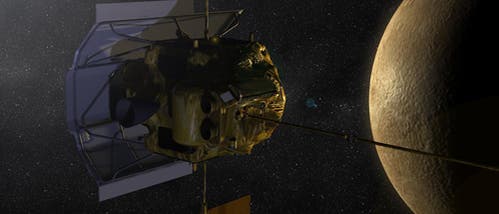

Messenger in der Umlaufbahn um Merkur | Was bislang nur in künstlerischen Darstellungen wie dieser zu sehen war, ist nun Wirklichkeit: Seit dem 18. März 2011 um 1:45 Uhr MEZ umläuft die US-Raumsonde Messenger als erster künstlicher Satellit den Merkur – den innersten Planeten unseres Sonnensystems.

© NASA (Ausschnitt)

Das Abbremsmanöver und die historische erste Umrundung Merkurs | Mit einem viertelstündigen Bremsmanöver des Bordtriebwerks konnte die US-Raumsonde Messenger am 18. März 2011 um 1:45 Uhr MEZ in eine Umlaufbahn um den sonnennächsten Planeten einschwenken. In der linken Teilgrafik ist die Lage der Bahn aus Erdsicht dargestellt, die rechte Grafik zeigt die Bahn aus der Sicht eines hypothetischen Beobachters auf der Sonne. Für einen Umlauf um Merkur benötigt Messenger rund zwölf Stunden, dabei nähert sich die Sonde der Oberfläche bis auf 200 Kilometer und entfernt sich bis zu 15 400 Kilometer vom Planeten.

Erst als die Sonde langsam genug war, ließ sie sich vom relativ schwachen Gravitationsfeld des Planeten einfangen. Erschwerend kam bei diesem Vorhaben hinzu, dass die Schwerkraft der nahen Sonne viel größer ist als diejenige von Merkur. Die Einspeisung in die Umlaufbahn kostete die Sonde 31 Prozent ihres Treibstoffvorrats, den sie beim Start mitführte. Kurz nach zwei Uhr MEZ traf in der Einsatzleitzentrale das heiß ersehnte radiometrische Signal ein, das ein erfolgreiches Einschwenken in die Umlaufbahn bestätigte. Eine halbe Stunde später drehte sich Messenger zurück zur Erde und begann, erste Daten zu liefern. Sie zeigten, dass das kritische Manöver ohne technische Probleme verlaufen war und die Sonde die anvisierte Bahn exakt erreicht hat. Am 29. März 2011 funkt Messenger die ersten Bilder zur Erde und am 4. April 2011 nimmt sie ihren Routinebetrieb auf.

Merkur wirft viele Fragen auf

© NASA / JHUAPL / Carnegie Institution of Washington (Ausschnitt)

Die Kraterlandschaft von Merkur | Diese Aufnahme von der Oberfläche des Merkur funkte die US-Raumsonde Messenger am 6. Oktober 2008 bei ihrem zweiten Vorbeiflug am sonnennächsten Planeten zur Erde. Deutlich sichtbar als heller Fleck ist am oberen Rand des Planeten der Krater Hokusai, von dem strahlenartige Oberflächenveränderungen ausgehen. Große Areale der Planetenoberfläche wurden bereits bei den drei Vorbeiflügen von Messenger an Merkur aufgezeichnet. Die Aufnahmen aus der Umlaufbahn werden nun auch noch die letzten verbliebenen weißen Flecken auf der Merkur-Landkarte, die sich vor allem an den Polen befinden, abdecken.

Merkur gehört zu den erdähnlichen felsigen Planeten so wie Venus und Mars, ist unter diesen der dichteste und derjenige mit der ältesten Oberfläche, aber im Gegensatz zu den anderen noch kaum erforscht. Mit einem Durchmesser von 4878 Kilometern ist er nur wenig größer als der Mond. Seine Umlaufbahn um die Sonne weist die größte Exzentrizität von allen Planeten des Sonnensystems auf. Zwar sind nach den Vorbeiflügen von Mariner 10 und Messenger nur noch fünf Prozent seiner Oberfläche unbeobachtet. Die Rätsel, die der extreme ungewöhnliche Planet aufwirft, sind aber nach wie vor zahlreich: Warum ist dieser Planet so außergewöhnlich dicht? Was hat es mit seinem Magnetfeld auf sich? Befindet sich an seinen Polen tatsächlich gefrorenes Eis? In seinem Inneren scheint Merkur der Erde zu ähneln, außen aber sieht er aus wie der inaktive alte Erdmond. Diesen Widerspruch wollen die Wissenschaftler mit Hilfe der Daten von Messenger auflösen.

Rahel Heule

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben