Metastasen: So breitet sich Krebs im Körper aus

2014 beschloss Adrienne Boire vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, in eine ganz neue Richtung zu forschen. Auslöser war eine krebskranke Patientin. Ursprünglich war die Brust der Frau betroffen, nun war der Krebs aber in ihre Rückenmarksflüssigkeit gewandert und raubte ihr die Fähigkeit zu gehen. »Wie ist das denn passiert?«, fragte die Mutter zweier Kinder auf ihrem Krankenbett liegend. »Warum wachsen die Zellen dort?«

Die Fragen waren berechtigt. Weshalb sollten die Krebszellen ausgerechnet in die Rückenmarksflüssigkeit wandern, einen Ort, der so weit entfernt ist vom Krebsherd? Und wie konnten sie in einem derart nährstoffarmen Medium überleben? Darauf braucht es Antworten, beschloss Boire.

Und zwar dringend. Denn was Adrienne Boires Patientin widerfuhr, betrifft zunehmend mehr Menschen. Zwar lassen sich die ursprünglichen Tumoren heute oft deutlich besser behandeln als früher. Viele Patienten überleben daher die erste Phase ihrer Krebserkrankung, gelten gar als geheilt. Doch Jahre, manchmal Jahrzehnte später, taucht der Krebs plötzlich wieder in einem ganz anderen Organ auf: dem Gehirn beispielsweise, der Lunge oder den Knochen. Dann wird es bedrohlich.

Genaue Zahlen fehlen, aber Schätzungen zufolge geht mindestens die Hälfte aller Todesfälle auf solche Metastasen zurück, vielleicht sogar der Großteil. Sie gelten heute als der eigentliche große Killer. Um Betroffenen helfen zu können, müssen wir besser verstehen, wie sich Krebszellen im Körper ausbreiten und wie es ihnen gelingt, sich an neuen Orten niederzulassen.

Krebszellen auf Odyssee

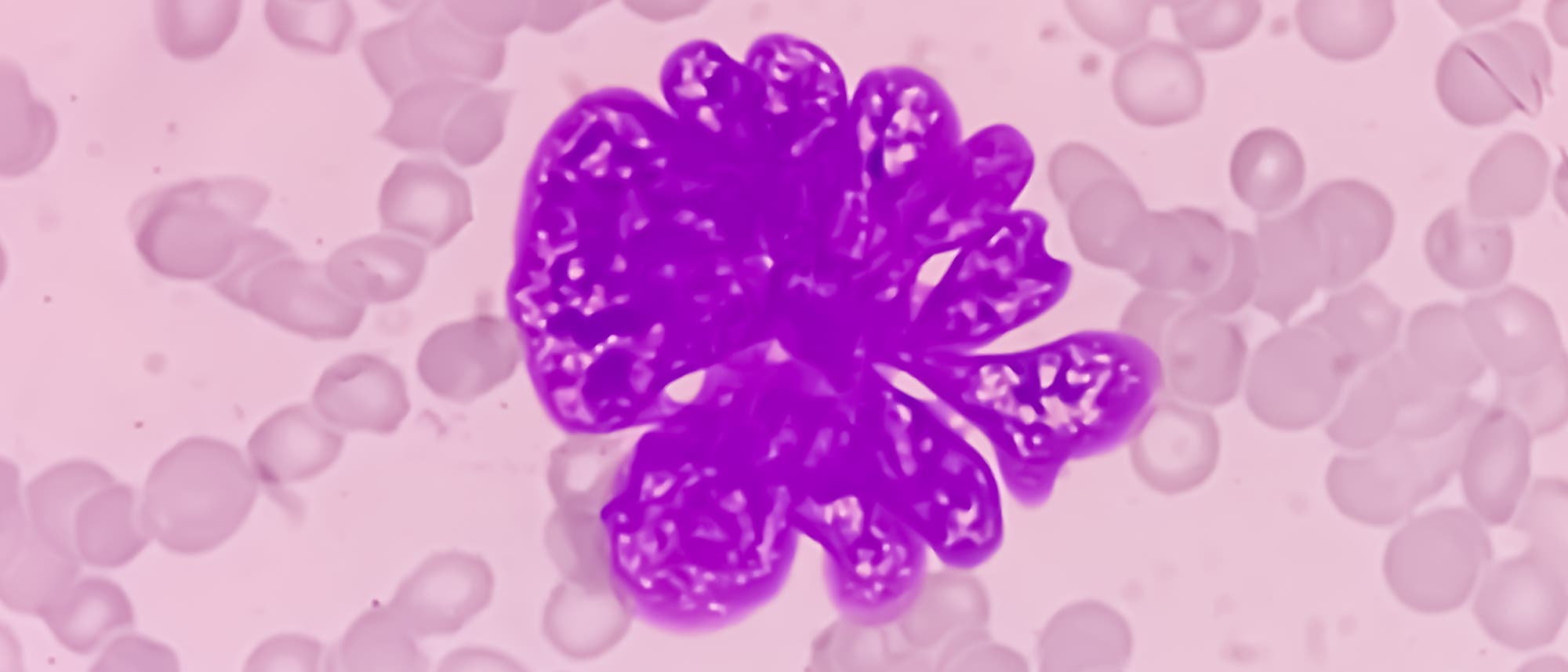

Weil Metastasen recht häufig auftreten, übersieht man leicht die hindernisreiche Reise, die Krebszellen dafür hinter sich bringen müssen. Eine entartete Zelle ist zunächst einmal perfekt auf die Umgebung eingestellt, in der sie entstanden ist: Sie lebt von den dort vorhandenen Fettsäuren, kommt mit den Bedrohungen vor Ort zurecht und wächst allmählich zu einem soliden Tumor heran. Gelangt sie in die Blutbahn, ändert sich das Umfeld schlagartig. Sie schießt dann mit bis zu 40 Zentimetern pro Sekunde durch den Körper. Die Scherkräfte sind dabei so stark, dass sie sie zerreißen können.

Sollte die Zelle die wilde Odyssee überleben und in einem anderen Gewebe landen, muss sie sich dort erneut in einer völlig fremden Umgebung zurechtfinden. Oft fehlt ihre gewohnte Nahrung; Immunzellen oder ihr unbekannte Moleküle des Abwehrsystems können sie attackieren. So eine Reise zu überstehen und sich dann an einen völlig fremden Ort anzupassen, ist für eine einzelne Zelle eine echte Herkulesaufgabe.

»Ich glaube, dass Metastasen Unfälle sind«Matthew Vander Heiden, Molekularbiologe

»Das ist alles andere als einfach oder trivial«, betont auch Ana Gomes, Krebsforscherin am Moffitt Krebszentrum in Tampa, Florida. »Es widerspricht gänzlich der Natur dieser Zellen.« Kein Wunder also, dass sich zwar ständig Zellen von einem Tumor ablösen, die meisten von ihnen aber unterwegs zugrunde gehen und sich nirgendwo neu ansiedeln. »Ich persönlich glaube, dass Metastasen Unfälle sind«, sagt Matthew Vander Heiden, Molekularbiologe und Direktor am Koch Institute for Integrative Cancer Research des Massachusetts Institute of Technology. »Das Ganze ist äußerst ineffizient.«

Die wenigen Zellen, denen das beinahe Unmögliche gelingt, sind notgedrungen zäh und erstaunlich anpassungsfähig, wenn es darum geht, in neuen Umgebungen zurechtzukommen. Manche passen ihre biochemischen Abläufe an, um Gefahren zu entgehen oder in karger Umgebung an Energie zu kommen. Einige schicken sogar Signale voraus, um das Organ, in dem sie sich ansiedeln wollen, für ihre Ankunft vorzubereiten. Es wird dann zu einem sicheren »Nest« für sie mit allem, was sie zum Wachstum brauchen. »Veränderungen im Stoffwechsel helfen den Zellen, all diese Herausforderungen zu meistern«, sagt Patricia Altea-Manzano, die als Biomedizinerin am Andalusischen Zentrum für Molekularbiologie und Regenerative Medizin im spanischen Sevilla forscht.

Die Reise stoppen, bevor Metastasen entstehen

Solche Erkenntnisse lassen vermuten, dass metastasierende Zellen – gerade weil sie sich so sehr vom ursprünglichen Tumor unterscheiden – Angriffspunkte für neue Behandlungen bieten könnten. Vielleicht müssen Ärztinnen und Ärzte künftig gar nicht mehr warten, bis sich Metastasen in neuen Geweben verankern. Stattdessen könnten sie die Ausbreitung der Krebszellen schon vorher bremsen oder sogar ganz verhindern. »Das ist eine große Chance«, sagt Ana Gomes. Im Hinblick auf ihren Stoffwechsel ist es für Krebszellen nirgendwo so schön wie daheim: Sie gedeihen am besten dort, wo sie entstanden sind, wie das Team um Matthew Vander Heiden gezeigt hat. Und wenn sie sich doch auf Wanderschaft begeben, dann haben sie bevorzugte Ziele. Prostatakrebs etwa streut besonders häufig in die Knochen.

Es gibt aber Orte, an denen Krebszellen kaum eine Chance haben. Die Milz oder die Skelettmuskulatur beispielsweise scheinen Metastasen erfolgreich zu unterbinden. Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Muskelzellen etwa verbrauchen sehr viel Energie. Deshalb setzen ihre Mitochondrien große Mengen an Nebenprodukten frei: reaktive Sauerstoffspezies wie Wasserstoffperoxid. Diese stark oxidierenden Substanzen wirken giftig, da sie mit wichtigen zellulären Molekülen chemisch reagieren und sie dadurch zerstören. Die Muskelzellen selbst sind auf solche Attacken vorbereitet, aber auf Krebszellen wirken sie vermutlich tödlich. Obwohl die Skelettmuskulatur gut durchblutet ist und viele Tumorzellen sie erreichen, können sie sich daher dort kaum ansiedeln.

Metastasen unerwünscht

Manche Gewebe scheinen sich sehr wenig für Metastasen zu eignen. Zwar können sich dort Primärtumoren bilden, aber Zellen, die über das Blut oder die Lymphe zu ihnen kommen, vermehren sich nicht. Würde man verstehen, weshalb die Gewebe so abweisend sind, könnte es dabei helfen, Therapien gegen Metastasenbildung zu entwickeln. Doch bisher gibt es nur Hypothesen dazu, wie folgende Beispiele zeigen:

Skelettmuskulatur

· Die Kontraktion der Muskeln könnte Krebswachstum verhindern

· Muskeln produzieren durch ihren Energiehunger viele reaktive Sauerstoffmoleküle, die Krebszellen vernichten könnten

· Signalstoffe, die das Wachstum von Muskelstammzellen verhindern, hemmen womöglich auch das von Krebszellen

· Möglicherweise verschmelzen Krebszellen mit Muskelfasern und verändern dadurch ihre Eigenschaften

Schilddrüse

· Schilddrüsenhormone könnten die Immunabwehr des Organs gegenüber Krebszellen stärken

· Das zur Hormonproduktion benötigte Jod könnte eine oxidierende Umgebung schaffen, die einwandernde Zellen zerstört

· Viel Sauerstoff, dafür wenig Kohlenhydrate – das könnte das Tumorwachstum bremsen

Milz

· Baut die Milz alte rote Blutkörperchen ab, werden Häm und Eisen frei, was den Tod von Krebszellen durch Ferroptose begünstigen könnte

· Die Arterie, die in die Milz eintritt, ist stark gekrümmt, was das Eindringen von Krebszellen erschweren könnte

· In die Milz kommt keine Lymphe hinein, wodurch ein Eintrittspfad für Tumorzellen wegfällt

· Es gibt dort zahlreiche Immunzellen, die Krebszellen eliminieren können

· Das Milzgewebe produziert wachstumshemmende Faktoren und toxische Substanzen

Gelbes Knochenmark

· Das gelbe Knochenmark in den Röhrenknochen der Gliedmaßen produziert Fett- und Knochenzellen. Die vielen Fettzellen im gelben Knochenmark könnten das Wachstum von Tumoren hemmen

· Die vergleichsweise stabile Umgebung des gelben Knochenmarks könnte metastasierte Krebszellen in ein Ruhestadium versetzen

Doch manche Krebszellen stellen sich durchaus erfolgreich auf neue Umgebungen ein, wie Matthew Vander Heiden in einem Experiment herausfand. Er setzte Brustkrebszellen entweder in das Fettgewebe der Brust oder in das Gehirn von Mäusen ein. Im Gehirn fehlten jene Fettsäuren, von denen sich Brustkrebszellen normalerweise ernähren. Die Neuankömmlinge passten sich aber an, indem sie die benötigten Fettsäuren kurzerhand selbst herstellten.

Anschließend behandelten die Wissenschaftler die Mäuse mit einem Wirkstoff, der die Produktion von Fettsäuren hemmt. Im Gehirn wuchsen die Krebszellen daraufhin nur noch halb so schnell, während sie im Brustfettgewebe unbeirrt weiterwucherten. Vander Heiden berät inzwischen Firmen, die auf Basis dieser Erkenntnisse neue Therapien entwickeln wollen.

Bei Darmkrebs bereiten bestimmte Bakterien aus dem Verdauungstrakt die Leber darauf vor, metastasierende Zellen zu empfangen

Abtrünnige Krebszellen wandern ins gemachte Nest

Manchmal bereiten Tumoren sogar einen Ort aus der Ferne auf ihre Ankunft vor. Denn die Geschwülste geben nicht nur einzelne Zellen ins Blut und in die Lymphe ab, sondern auch Hormone, DNA und winzige Bläschen, sogenannte Vesikel. Letztere können chemische Botenstoffe enthalten. Wenn diese andere Organe erreichen, können sie das Gewebe dort so verändern, dass es den Bedürfnissen der Tumorzellen besser entspricht. Laut Ana Gomes hilft das metastasierenden Zellen, am neuen Ort zu gedeihen.

Sogar Mikroben können mitwirken: Bei Darmkrebs bereiten bestimmte Bakterien aus dem Verdauungstrakt die Leber darauf vor, metastasierende Zellen zu empfangen. Sie besiedeln zunächst den Tumor im Darm und durchbrechen dann die mehrschichtige Barriere, die den Darminhalt normalerweise vom Rest des Körpers abschirmt. So gelangen die Bakterien in die Leber, wo sie eine Entzündung auslösen. Damit schaffen sie dort eine Umgebung, in der sich die Krebszellen später leichter ansiedeln können.

Altea-Manzano untersuchte solche Vorbereitungsprozesse während ihrer Zeit als Postdoktorandin bei der Krebsforscherin Sarah-Maria Fendt am VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology in Belgien. Hierbei ging es um Krebszellen, die auf die Lungen abzielen. Ähnlich wie Vander Heiden es bei den Brustkrebsmetastasen im Gehirn beobachtet hatte, war der Zugang zu bestimmten Fettsäuren entscheidend – besonders der zu Palmitinsäure, die unter anderem als Energiequelle und Baustein von Zellmembranen dient.

Bestimmte Fettsäuren helfen bei der Einnistung

Die Lunge enthält bereits von Natur aus eine fettreiche Substanz: Das sogenannte Surfactant kleidet das Organ von innen aus und verhindert, dass es in sich zusammenfällt. Bekamen die Mäuse besonders fettreiche Nahrung, stiegen die Konzentrationen von Palmitin- und anderen Fettsäuren in der Lunge spürbar an. Als Altea-Manzano und ihre Kollegen den Tieren anschließend Brustkrebszellen über die Blutbahn injizierten, fanden diese deutlich bessere Bedingungen in der Lunge vor und bildeten dort mehr als doppelt so viele Metastasen.

Um herauszufinden, ob Tumorzellen Stoffe absondern, die die Lunge auf ihre Ankunft vorbereiten, züchteten Altea-Manzano und ihre Kolleginnen und Kollegen Brustkrebsgewebe aus Mäusen in Petrischalen im Labor heran. Dann sammelten sie die Flüssigkeit, in der sie gewachsen waren – eine zellfreie »Suppe«, die alle ausgeschiedenen Substanzen enthielt. Injizierten sie diese Flüssigkeit Mäusen, stieg in deren Lungen die Palmitinsäurekonzentration. Verabreichten sie zusätzlich Krebszellen, entstanden mehr Lungenmetastasen. Irgendein Bestandteil aus der Zellkultur hatte offenbar die Nachricht »bilde mehr Palmitinsäure« an die Lunge gesendet. Um welchen Botenstoff es sich dabei genau handelt, ist allerdings noch unklar.

Krebszellen gedeihen nicht nur in fettreichen Umgebungen wie der Lunge, sondern auch im Liquor, der Gehirn und Rückenmark umspült

Wenn eine Brustkrebszelle in der Lunge landet, wartet dort also ein fettreiches »Büfett« auf sie. Um sich daran bedienen zu können, muss sie allerdings ihre chemischen Abläufe anpassen. Dazu verändert sie ihre Mitochondrien so, dass diese mehr Palmitinsäure aufnehmen können. Wird der Umbau blockiert, bremst das die Metastasierung, jedenfalls in Experimenten mit Mäusen. Das könnte auch bei Menschen gelingen, glaubt Altea-Manzano, die gemeinsam mit Sarah-Maria Fendt und anderen 2024 einen Überblicksartikel zu Stoffwechselveränderungen und deren Rolle bei Metastasen im Fachmagazin »Annual Review of Cancer Biology« verfasst hat.

Krebszellen gedeihen aber nicht nur in fettreichen Umgebungen wie der Lunge, sondern auch etwa im Liquor, der Gehirn und Rückenmark umspült. Und der stellt sie vor beträchtliche Herausforderungen. In den meisten Geweben, in denen Tumoren entstehen, gibt es reichlich Nährstoffe: Fette, Aminosäuren, Sauerstoff, diverse Metallionen – also alles, was schnell wachsende Zellen brauchen. Das Gehirn hingegen ist eine »Diva im Hinblick auf ihren Stoffwechsel«, sagt Adrienne Boire. »Es bevorzugt reine Glukose.« Daher gibt es dort für Krebszellen wenig zu fressen. Nicht nur das, sie treffen auch auf Glia- und Immunzellen, die Substanzen freisetzen, welche Tumoren bekämpfen.

Boire beschäftigt sich in ihrer Forschung vor allem mit der Rückenmarksflüssigkeit. Dieser klare Liquor enthält kaum Nährstoffe. Und doch bilden sich dort bei etwa 5 bis 10 Prozent der Patientinnen und Patienten mit soliden Tumoren Metastasen. Meist sterben die Erkrankten innerhalb weniger Monate daran.

Die Ersten am Büfett

Um herauszufinden, wie die bösartigen Zellen dort überleben können, untersuchten Boire und ihr Team Zellen aus Metastasen von fünf Patienten, bei denen Lungen- oder Brustkrebs in die Rückenmarksflüssigkeit gestreut hatte. Sie stellten fest: Alle Zellen der Metastasen hatten ein biochemisches System hochgefahren, das sie mit zusätzlichem Eisen versorgt. Dieses Metall wird für verschiedene Prozesse benötigt, mit denen die Zellen Energie gewinnen und neue Bausteine herstellen. Hierfür sonderten sie ein Protein namens Lipocalin-2 ab, welches das spärlich vorhandene Eisen aus der Umgebung einsammelt. Zudem stellten sie ein Transporter-Protein her, das Komplexe aus Lipocalin-2 und Eisen in die Zelle schleuste.

Als Boire und ihr Team den Prozess in weiteren Versuchen mit Mäusen genauer untersuchten, stellten sie fest: Sobald lokale Immunzellen Entzündungsstoffe freisetzten, steigerten die Krebszellen ihre Eisenaufnahme. Sie verschlangen dann so viel von dem Metall, dass für die Immunzellen nicht mehr genug übrig blieb.

Um das zu verhindern, bekamen die Mäuse einen Wirkstoff namens Deferoxamin verabreicht. Dieser schnappt sich das Eisen, bevor Lipocalin-2 dazu kommt. Dadurch sank der Eisengehalt in den Krebszellen, und die behandelten Mäuse überlebten fast doppelt so lange wie Tiere ohne die Therapie.

Boire testet Deferoxamin inzwischen an mehreren Dutzend Patientinnen und Patienten mit Metastasen in der Rückenmarksflüssigkeit. Erste Ergebnisse will sie bald veröffentlichen. Sie betont, dass der Wirkstoff nicht direkt auf die Krebszellen abzielt. Stattdessen verändert er deren Umfeld, sodass es ihren Bedürfnissen nicht mehr entspricht. »Das eröffnet ganz neue Wege, das Wachstum von Krebszellen zu stoppen«, sagt sie.

Aggressive Moleküle erschweren die Metastasierung

Wandernde Krebszellen sind aber nicht nur von Nahrungsmangel bedroht, sondern auch durch eigene Stoffwechselveränderungen. Während der Metastasierung scheinen sie vermehrt reaktive Sauerstoffspezies zu bilden. Das kann sie von innen heraus zerstören, sagt der Krebsbiologe Sean Morrison vom Southwestern Medical Center der University of Texas in Dallas. Er und sein Team erforschen das Phänomen, indem sie Zellen des schwarzen Hautkrebses – auch Melanom genannt – in Mäuse injizieren. Dabei bringen sie die Zellen entweder direkt unter die Haut, wo sie sich eigentlich wohlfühlen sollten, oder an andere Orte wie die Blutbahn oder die Milz, um herauszufinden, ob sie dort Metastasen bilden können.

In der Haut sind Melanomzellen kaum oxidativem Stress ausgesetzt. Ganz anders sieht es aus, wenn sie in die Blutbahn oder andere Organe gelangen: Dort steigt die Belastung durch hohe Konzentrationen reaktiver Sauerstoffspezies. Möglicherweise, so vermutet Morrison, treiben erhöhte Eisen- und Sauerstoffpegel biochemische Prozesse an, die diese aggressiven Substanzen entstehen lassen.

Oxidativer Stress tötet wandernde Melanomzellen mittels sogenannter Ferroptose. Dabei reagieren mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der Membran von Krebszellen mit Eisen. »Das ist, als würde in den Krebszellen ein Fettbrand ausbrechen, während sie gerade unterwegs sind«, sagt Morrison.

Mehr Tochtergeschwülste mit Antioxidantien

Einigen Melanomzellen gelingt es, sich zu schützen, wenn sie vorher das Lymphsystem durchwandern. In der Lymphe nehmen ihre Zellmembranen einfach ungesättigte Fettsäuren auf, die nicht auf dieselbe Weise mit Eisen reagieren können. Dadurch entgehen sie der Ferroptose.

Aber das ist nicht alles. Die Melanomzellen, die am erfolgreichsten Metastasen bildeten, hatten ihren Stoffwechsel umprogrammiert, wie Morrison und sein Team feststellten. Dadurch verschlangen sie nun riesige Mengen an Laktat aus ihrer Umgebung und nutzten es offenbar dazu, Antioxidantien herzustellen, die reaktive Sauerstoffspezies unschädlich machen. Wurde die Laktataufnahme blockiert, bildeten sich bei den Mäusen deutlich weniger Metastasen.

Ganz anders sah es aus, wenn die Mäuse zusätzliche Antioxidantien bekamen: Dann überlebten metastasierende Zellen deutlich häufiger im Blutkreislauf und in anderen Organen. In manchen Tieren hatte sich die Zahl der im Blut zirkulierenden Krebszellen sogar mehr als verdoppelt. Diese 2015 veröffentlichte Erkenntnis kam völlig überraschend, sagt Morrison: »Menschen denken, Antioxidantien seien gesund.« In seinen Labormäusen waren sie das auch – allerdings für die Krebszellen. Die »Washington Post« nannte die Studie damals »beängstigend«, »provokant« und »alarmierend«.

»In bestimmten Phasen der Krebsentwicklung sind die Zellen kurz davor, an oxidativem Stress zugrunde zu gehen – und profitieren deshalb stärker von den Antioxidantien als gesunde Zellen«Sean Morrison, Krebsbiologe

Doch die Ergebnisse passen zu früheren Studien mit Krebspatienten. Über Jahrzehnte laufende Untersuchungen haben Antioxidantien wie Beta-Carotin und Vitamin E mit einem gesteigerten Lungenkrebsrisiko sowie mehr Todesfällen bei Rauchern und einer erhöhten Prostatakrebsrate bei sonst gesunden Männern in Verbindung gebracht. Zwar lag der Fokus dieser Untersuchungen nicht auf Metastasen, aber Morrison sieht einen Zusammenhang: »In bestimmten Phasen der Krebsentwicklung sind die Zellen kurz davor, an oxidativem Stress zugrunde zu gehen – und profitieren deshalb stärker von den Antioxidantien als gesunde Zellen«, vermutet er.

Ernährung allein hält Krebs nicht auf

Wenn Antioxidantien gut für Krebszellen sind, könnte umgekehrt eine Erhöhung der Menge reaktiver Sauerstoffspezies manche Metastasen bekämpfen. Tatsächlich setzen einige aktuelle Krebstherapien genau darauf: Sie fördern die Bildung solcher Moleküle, um Tumorzellen abzutöten.

Die Ernährung oder gewisse Nahrungsergänzungsmittel könnten also das Krebs- und Metastasenrisiko beeinflussen. Morrison vermutet zum Beispiel, dass eine Ernährung mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren dazu führt, dass genau diese vermehrt in die Zellmembranen von Krebszellen gelangen und Letztere anfälliger für Ferroptose machen. Sind die Zellen ohnehin geschwächt, könnte schon ein bisschen ungesättigtes Fett ausreichen, um sie endgültig zu beseitigen. Dafür könnte man zum Beispiel in Sojaöl gebratenen Lachs in den Speiseplan aufnehmen, sagt Morrison.

Sarah-Maria Fendt betont allerdings: Ernährung allein wird Krebs nicht besiegen. Aber sie könnte das Fortschreiten der Krankheit womöglich verlangsamen oder andere Therapien unterstützen – auch wenn sich die Auswirkungen von Ernährung schwer vorhersagen lassen, wie die Antioxidantien-Studien gezeigt haben. »Es braucht wirklich solide und sorgfältige Forschung, um solche Fragen zu beantworten«, warnt Fendt. Einige Untersuchungen sind bereits am Laufen – aber eine klare »Anti-Metastasen-Diät« gibt es bislang nicht.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.