Mikroglia: Demenz durch Immunzellen

Ohne dass es Ihnen bewusst ist, patrouilliert eine Armee aus Immunzellen fortwährend in Ihrem Gehirn. Sobald einer der Zellsoldaten einen Krankheitserreger oder eine Verletzung entdeckt, geht er zum Angriff über. Dabei sondert er Botenstoffe ab, die seinen Kameraden signalisieren, sich ihm anzuschließen.

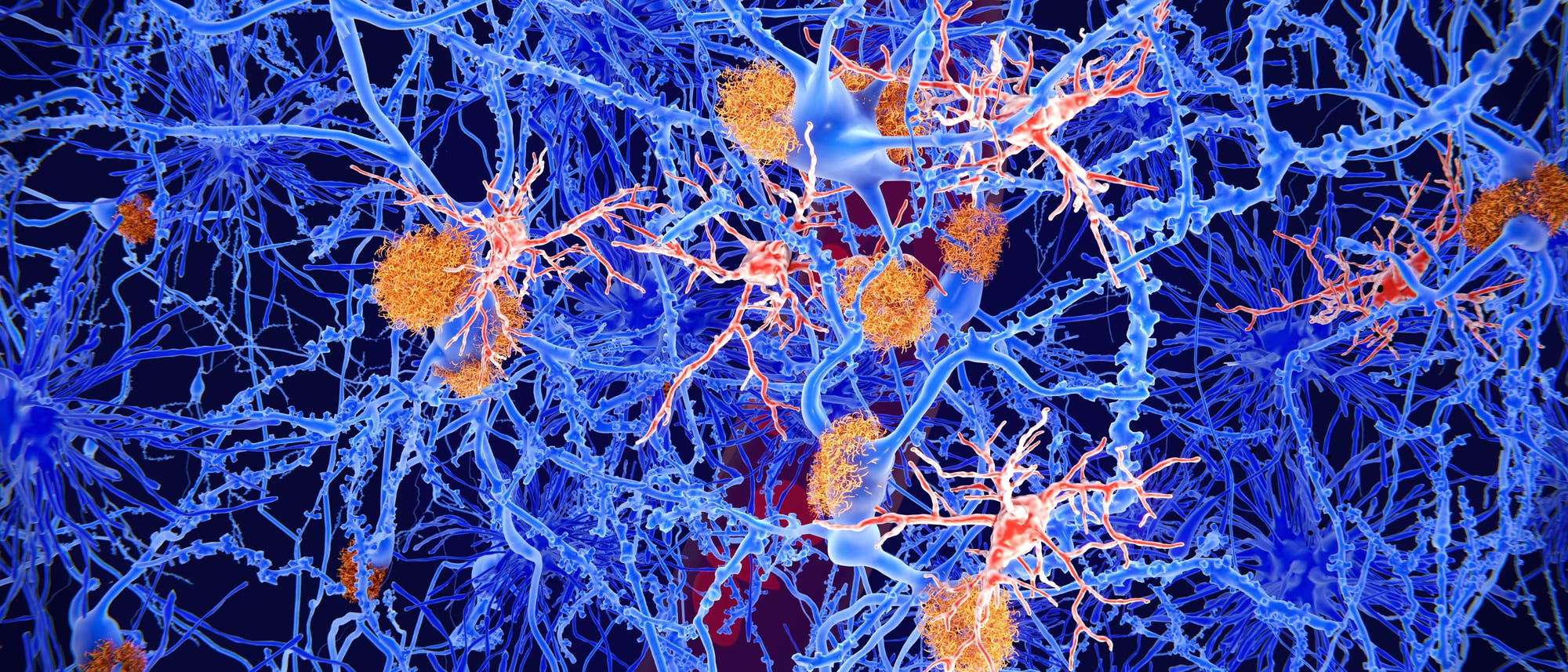

Diese Abwehrtruppe besteht aus so genannten Mikroglia. Sie schützen unser Gehirn vor Eindringlingen und beseitigen Abfälle. Darüber hinaus eliminieren sie überflüssige Kontaktstellen zwischen den Neuronen, um sicherzustellen, dass unser Denkorgan fit bleibt. Doch trotz aller Wachsamkeit kommt es vor, dass die Mikroglia versehentlich gesundes Gewebe attackieren. Immer mehr deutet darauf hin, dass solches »friendly fire« – wie man im Englischen sagt – einige der bedrohlichsten Hirnkrankheiten auslösen kann, darunter Alzheimerdemenz und Depressionen. Sollte das zutreffen, ergäben sich daraus viel versprechende Therapieansätze. Man könnte die fehlgeleiteten Kämpfer zum Beispiel bremsen oder durch andere ersetzen.

Umtriebige Zellen

Die Mikroglia wurden im Jahr 1919 von dem spanischen Neurowissenschaftler Pío del Río Hortega (1882–1945) entdeckt. Er stieß auf diesen Zelltyp, während er einige neue Methoden ausprobierte, um Hirngewebe zu färben. Seinen Fund benannte er nach den altgriechischen Wörtern für »klein« und »kleben«. Die Bezeichnung stellte sich jedoch als unpassend heraus, denn Mikroglia sind nicht besonders klebrig. Im Gegenteil, sie gehören zu den beweglichsten Zellen im Körper und durchstreifen ständig das Gehirn. Dabei reagieren ihre spindelförmigen, tentakelartigen Fortsätze auf Veränderungen in ihrer Umgebung, indem sie sich verlängern oder zurückziehen.

Mikroglia zählen zu den Makrophagen – das sind Immunzellen, die im Körper unter anderem Entzündungen kontrollieren, Infektionen in Schach halten und Abfall beseitigen. Im Gegensatz zu anderen Makrophagen verfügen Mikroglia allerdings über Fähigkeiten, die speziell an das Gehirn angepasst sind. So kümmern sie sich etwa um die Synapsen genannten Kontaktstellen zwischen Neuronen, mit deren Hilfe Letztere kommunizieren. Säuglinge entwickeln mehr Synapsen, als sie ihr Leben lang benötigen werden. Daher werden manche der Verbindungen im Lauf der Kindheit und Jugend wieder gekappt, wodurch effizientere neuronale Netzwerke entstehen. Bei diesem grundlegenden Entwicklungsprozess spielen Mikroglia eine zentrale Rolle.

Die Neurobiologin Beth Stevens forscht zu dem Thema an vorderster Front. Anfang der 2000er Jahre arbeitete sie als Postdoc an der Stanford University in Kalifornien. Das unermüdliche Herumwandern und -tasten der Mikroglia faszinierte sie. »Keine andere Zelle im Gehirn ist so dynamisch«, sagt Stevens. »Wenn man das in Echtzeit beobachtet, stellen sich alle möglichen Fragen: Was nehmen die Zellen wahr? Was machen sie, wenn sie eine Synapse oder ein Neuron berühren?«

Einen ersten Hinweis auf die dabei ablaufenden Vorgänge erhielt sie im Jahr 2007, als sie und ihre Mitarbeiter entdeckten, dass Neurone ein Eiweiß namens C1q an jenen Synapsen ablagern, die später entfernt werden. C1q gehört zum Komplementsystem, einem Teil der angeborenen Immunantwort. Das Komplementsystem besteht aus unterschiedlichen Proteinen, die Zellabfälle, Krankheitserreger und andere Zellen mit einer Art »Friss mich!«-Signal markieren, woraufhin diese eliminiert werden. Die Forscher zeigten, dass Mäuse ohne C1q keine Synapsen mehr beseitigen konnten, wodurch sich Nervenverbindungen falsch entwickelten.

Mikroglia jäten Synapsen

In nachfolgenden Experimenten am Broad Institute in Massachusetts nutzte Stevens verschiedene bildgebende Verfahren, um die Interaktionen zwischen Mikroglia und Neuronen bei sich entwickelnden Mäusen genauer zu charakterisieren. Die Ergebnisse bestätigten, dass Mikroglia auf Proteine des Komplementsystems reagieren: Sie umschlingen Nervenzellverbindungen, die von diesen Molekülen markiert werden.

Das Zurückstutzen der Synapsen passiert offenbar in vielen verschiedenen Hirnregionen. Der Neurobiologe Cornelius Gross vom European Molecular Biology Laboratory in Rom und seine Kollegen haben beispielsweise nachgewiesen, dass Mikroglia Synapsen im Hippocampus heranwachsender Mäuse kappen – einem Bereich, der für das Gedächtnis von entscheidender Bedeutung ist. Solange dieses Jäten in einem gesunden Ausmaß stattfindet, verhindert es, dass unser Gehirn zu einem Wirrwarr redundanter Verbindungen verkommt. Immer mehr Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass die Mikroglia mitunter außer Kontrolle geraten, was mehr oder weniger starke Probleme verursachen kann.

»Keine andere Zelle im Gehirn ist so dynamisch«Beth Stevens, Neurobiologin

Es gibt zum Beispiel Menschen mit mehreren Kopien eines Gens für das Komplementprotein C4, das ebenfalls den Abbau von Synapsen auslöst. Die Betroffenen haben ein erhöhtes Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. Daneben könnten übereifrige Mikroglia auch an Depressionen beteiligt sein. So gibt es Hinweise darauf, dass die Zellen im präfrontalen Kortex und dem anterioren zingulären Kortex – zwei Hirnbereichen, die entscheidend an der Emotionsregulation beteiligt sind – während schwerer depressiver Episoden verstärkt tätig werden. Die Aktivität in der letztgenannten Region korreliert dabei mit dem Schweregrad. Möglicherweise gelingt es den umtriebigen Mikroglia nicht mehr, Entzündungen im Gehirn zu regulieren – ein bekannter Risikofaktor für Depressionen. Dieser potenzielle Zusammenhang könnte wiederum den Wirkmechanismus bestimmter Antidepressiva wie selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) erklären: Die Medikamente bringen die Mikroglia nämlich dazu, entzündungshemmende Moleküle freizusetzen.

Hinzu kommt die mögliche Rolle der Mikroglia bei neurodegenerativen Krankheiten – zum Beispiel der Chorea Huntington, bei der die Nervenzellen im Gehirn allmählich absterben, was zu kognitiven, motorischen und sprachlichen Defiziten führt. 2023 beobachtete das Team um Stevens Mikroglia in Mäusen, die genetisch so verändert wurden, dass sie Symptome der Krankheit entwickelten. Auch hier zeigte sich, dass Komplementproteine die Mikroglia dazu anregen, Synapsen zwischen Kortex und Striatum zu beseitigen. Bei der Huntingtondemenz degenerieren die beiden Hirnareale. Indem sie diese Proteine bei den Tieren blockierten, konnten die Forscher den Verlust der Synapsen verlangsamen und den kognitiven Verfall verhindern.

»Wir haben noch keine Instrumente, um Komplementproteine an Synapsen bei lebenden Menschen nachzuweisen«, sagt Stevens. »Aber man kann sie im Gewebe aufspüren.« Im Rahmen derselben Studie analysierten sie und ihr Team die Rückenmarksflüssigkeit von 63 Personen mit der Huntingtonkrankheit. Im Durchschnitt wiesen die Proben von Patienten in späteren Stadien der Erkrankung 50 Prozent mehr Komplementproteine auf als diejenigen von solchen im Frühstadium der Erkrankung.

Darüber hinaus könnten zu stark aktivierte Mikroglia an der Entstehung der Alzheimerdemenz beteiligt sein. Die Krankheit wird zwar oft damit in Verbindung gebracht, dass sich toxische Amyloid-Plaques bilden. Tatsächlich aber korreliert der kognitive Verfall am stärksten mit dem Verlust von Synapsen. Stevens und ihre Kollegen nutzten in einer Studie von 2016 speziell gezüchtete Mäuse, die ein Nagetieräquivalent der Alzheimerkrankheit entwickeln. Im Gehirn dieser Tiere sammelte sich das oben erwähnte Komplementprotein C1q an, noch bevor sich die charakteristischen Plaques der Krankheit bilden. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe hatten die Tiere durchschnittlich dreimal so viel C1q im Hippocampus und sogar die neunfache Menge im Frontalkortex. In beiden Regionen, die auch bei Menschen mit Alzheimer geschädigt werden, verloren die Mäuse im weiteren Verlauf eine erhebliche Anzahl an Synapsen. Dann machte das Team eine wichtige Entdeckung: Ein experimentelles Medikament, das C1q hemmt, konnte verhindern, dass die Mikroglia unverhältnismäßig viele Synapsen der Nager zerstörten.

Möglicherweise beeinflussen bestimmte Erbfaktoren diesen Prozess. Beispielsweise ist ein Gen namens TREM2 eng mit dem Risiko verknüpft, an Alzheimer zu erkranken. Tierstudien zufolge können bestimmte Versionen von TREM2 vor der Demenz schützen, indem sie verhindern, dass Mikroglia mit Komplementproteinen markierte Synapsen abbauen. Das heißt allerdings nicht, dass die Amyloid-Plaques an der Neurodegeneration völlig unbeteiligt sind. Amyloid-Proteine neigen dazu, sich in Hirnregionen anzusammeln, die für das Gedächtnis und andere kognitive Funktionen von entscheidender Bedeutung sind. Und genau dort sind die Mikroglia besonders aktiv.

Bei Demenz ein zweischneidiges Schwert

Es gibt einige Hinweise darauf, dass Mikroglia zunächst vor Demenz schützen. Sie umschließen die Plaques und verhindern so, dass sich diese ausbreiten. Irgendwann im Verlauf der Erkrankung funktioniert das jedoch nicht mehr. Zudem beeinträchtigt die Genvariante APOE4 – ein bekannter Risikofaktor für die Alzheimerkrankheit – die Fähigkeit der Mikroglia, die Plaques zu neutralisieren. Tierstudien zeigen beispielsweise, dass APOE4 die Kommunikation zwischen Mikroglia und anderen Immunzellen im Gehirn stört und damit die Zellen daran hindert, Plaques zu beseitigen.

»Womöglich helfen die Mikroglia tatsächlich zunächst dem Gehirn«, sagt der Neurobiologe Kim Green von der University of California in Irvine, USA. Doch später würden sie die Erkrankung auch teilweise vorantreiben. »Das macht alles viel komplizierter«, so Green. 2014 begannen er und seine Kollegen damit, den Prozess genauer zu erforschen. Green hatte damals eine Möglichkeit entdeckt, die Mikroglia im Gehirn auszuschalten. Es stellte sich heraus, dass deren Überleben von einem Rezeptor namens Colony Stimulating Factor 1, kurz CSF1, abhängt. Er und seine Kollegen behandelten Mäuse mit einem experimentellen Medikament, das CSF1 hemmt. Fast alle Mikroglia in den Nagerhirnen starben ab. Das bot eine ideale Gelegenheit herauszufinden, was diese Zellen dort eigentlich machen.

In einer Studie von 2019 verwendeten Green und seine Kollegen einen CSF1-Inhibitor, um die Mikroglia von Mäusen so weit wie möglich zu beseitigen. Die Tiere waren genetisch derart verändert worden, dass sie Alzheimer entwickelten. Wie sich zeigte, bildeten sich in den Mäusehirnen keine Amyloid-Plaques mehr – mit Ausnahme jener Bereiche, in denen einige Mikroglia überlebt hatten. Laut den Forschern sondern Mikroglia möglicherweise chemische Stoffe ab, welche die im Gehirn zirkulierenden Amyloid-Proteine anregen, Plaques zu bilden.

Falls Mikroglia tatsächlich zu Alzheimer und anderen Formen der Neurodegeneration beitragen, könnten neue Behandlungsmethoden dieses schädliche Verhalten gezielt bekämpfen. Die betreffenden Zellen schlicht komplett außer Gefecht zu setzen – wie Green es bei Mäusen getan hatte –, ist allerdings wohl nicht praktikabel. »Mikroglia sind unser Schutz gegen Krankheitserreger«, sagt er. »Ich denke, wenn wir sie entfernen, wäre das auf lange Sicht nicht gut.«

Schnelle Erholung

Denkbar wäre jedoch, die Mikroglia drastisch zu dezimieren und sie in revitalisierter Form wieder nachwachsen zu lassen. Das Team um Green hat herausgefunden, dass rund ein Prozent der Mikrogliazellen überlebten und sich wieder vermehrten, nachdem es die Behandlung der Mäuse mit CSF1-Inhibitoren abgebrochen hatte. Innerhalb von drei Tagen nach Absetzen des Medikaments war etwa die Hälfte der Mikroglia im Gehirn der Tiere wiederhergestellt. In der zweiten Woche erreichten sie ihre ursprünglichen Werte.

»Mikroglia sind unser Schutz gegen Krankheitserreger. Wenn wir sie entfernen, wäre das auf lange Sicht nicht gut«Kim Green, Neurobiologe

»Ich kenne keine andere Körperzelle, die sich so schnell und robust vermehren kann wie diese verbliebenen Mikrogliazellen«, sagt Green. »Ich erinnere mich, dass ich durch das Mikroskop geschaut habe und dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist eine der Sachen, die man nur einmal in der beruflichen Laufbahn erlebt.« Noch überraschender war, dass die neuen Zellen verjüngt zu sein schienen und sich eher wie jene von jungen Mäusen verhielten. »Die Idee ist im Grunde, dass man gealterte, beschädigte Mikroglia durch neue ersetzt«, sagt Green.

Ein Forscherteam der Xiamen-Universität in China und der Mayo Clinic in Florida hat diese Strategie bereits getestet. Im Jahr 2023 zeigte es, dass es möglich ist, die kognitiven Einschränkungen bei Mäusen mit alzheimerähnlichen Symptomen wieder zu beseitigen. Dazu entfernte es zunächst deren Mikrogliazellen, um ihr Gehirn im Anschluss mit verjüngten Versionen neu zu besiedeln. Im Mittel schnitten die Tiere danach bei bestimmten Gedächtnistests genauso gut ab wie Artgenossen ohne Anzeichen von Alzheimer. Green ist jedoch skeptisch. Er befürchtet, dass die Mikroglia mit der Zeit wieder in ihren dysfunktionalen Zustand zurückkehren werden: »Die Plaques würden die neuen Mikroglia einfach wieder aktivieren und sie dadurch in denselben entzündeten Zustand versetzen wie die alten.«

Mikroglia kontrolliert aktivieren

Nichtsdestoweniger könnte die Strategie beim Behandeln von Erkrankungen wie Schlaganfall oder Hirnverletzungen helfen, bei denen der ursprüngliche Auslöser nicht mehr vorliegt. Green und seine Kollegen haben etwa gezeigt, dass Mäuse mit beschädigten Neuronen im Hippocampus schneller genesen, wenn man deren Mikroglia beseitigt. Die Nager schnitten danach bei Gedächtnistests besser ab, wiesen geringere Mengen an Entzündungsmolekülen im Gehirn auf und besaßen mehr Synapsen zwischen den Neuronen als unbehandelte Artgenossen.

Im Idealfall könnte man den Zustand der Mikroglia in den verschiedenen Stadien einer Krankheit gezielt steuern: Der Entzündungsmodus wird nur dann eingeschaltet, wenn er nützlich ist, und gestoppt, sobald er Schaden anrichtet. Tatsächlich ist diese Idee gar nicht so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick scheint. Während eines Postdoc-Stipendiums an der US-amerikanischen Stanford University hatte der Neurobiologe Chris Bennett eine, wie er es nennt, alberne Idee. Eine Maus im Labor war gentechnisch so verändert worden, dass sie keine Mikroglia mehr hatte. Er beschloss, Stammzellen – nicht spezialisierte Zellen, die zu ganz unterschiedlichen Zelltypen reifen können – von einer gesunden Maus in die genveränderte zu transplantieren.

Normalerweise wäre das Tier innerhalb von zwei Wochen gestorben, nach dem Eingriff überlebte es aber ganze vier Monate. Als Bennett anschließend das Nagerhirn untersuchte, stellte er fest, dass es voller mikrogliaähnlicher Makrophagen war, zu denen sich die Stammzellen entwickelt hatten. »Für mich war das ein bisschen wie Zauberei«, sagt er. Diese Entdeckung eröffnet eine verlockende Option: Ließen sich die Mikroglia durch transplantierte Stammzellen ersetzen, könnten wir möglicherweise in Letzteren durch genetische Veränderung schädliche Mutationen beheben oder Eigenschaften erzeugen, die der Erkrankung entgegenwirken. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Zellen bestimmte Substanzen abgeben, die Neurone schützen. »Man könnte die Zelle so programmieren, dass sie ein gewisses Gen einschaltet, wenn sie etwas Bestimmtes in der Umgebung wahrnimmt. Nimmt sie etwas anderes wahr, wird dieses Gen wieder ausgeschaltet«, erklärt Bennett.

Damit die Vision Realität werden könnte, gilt es zunächst, die Mikroglia zu beseitigen, ohne die transplantierten Stammzellen abzutöten. Nachdem Bennett und seine Kollegen ihr eigenes Labor an der University of Pennsylvania gegründet hatten, stellten sie menschliche Stammzellen her, die unempfindlich gegenüber CSF1-Hemmern waren. Anschließend setzten sie diese Zellen in Mäuse ein, die mit den Inhibitoren behandelt worden waren. Im Gehirn der Tiere verwandelten sich die transplantierten Zellen in Makrophagen und ersetzten die fehlenden Mikroglia.

Inzwischen haben die Wissenschaftler das Prozedere an gentechnisch veränderten Mäusen wiederholt, die eine seltene Störung namens Globoidzell-Leukodystrophie entwickeln. Die Krankheit führt zu massenhaftem Absterben von Hirnzellen; es wird angenommen, dass abnormale Mikroglia daran schuld sind. Laut Bennett hat die Transplantation nicht nur die Neurodegeneration bei den Mäusen reduziert, sondern auch die Überlebensrate der Tiere verdoppelt.

Stammzellen gegen Alzheimer

Bennett und sein Team nutzen diese Plattform nun, um neue Therapien gegen die Alzheimerkrankheit zu entwickeln. Sie ersetzen bereits Mikroglia in Mäusen durch modifizierte Stammzellen, die spezielle Rezeptoren besitzen, mit denen sie Amyloid-Plaques identifizieren und beseitigen können. Ob sich das auf die Symptome auswirke, bleibe abzuwarten, sagt Bennett.

»Die Idee ist, dass man gealterte, beschädigte Mikroglia durch neue ersetzt«Kim Green, Neurobiologe

Sowohl Green als auch Stevens halten ein solches Austauschen von Mikrogliazellen für viel versprechend, um damit verschiedene neurologische Erkrankungen zu therapieren. Beide räumen jedoch ein, dass es noch ein weiter Weg sei. »Wir müssen noch einige Hindernisse überwinden, bevor sich das umsetzen lässt«, sagt Green. Zum Beispiel ist nicht klar, ob sich entwickelnde Stammzellen die Funktionen der Mikroglia wirklich vollständig übernehmen können. Ein Teil der Bedenken beruht darauf, dass Mikroglia im Gegensatz zu anderen Makrophagen aus dem so genannten Dottersack stammen, der sich während der Schwangerschaft in der Gebärmutter bildet. »Wir möchten herausfinden, was das bedeutet und wann und wie es eine Rolle spielen könnte«, sagt Bennett.

Klar ist: Damit solche Therapien künftig funktionieren können, benötigen wir ein viel detaillierteres Bild dieser Beschützer unserer Denkzentrale. »Wir müssen verstehen, was die Mikroglia dort machen. Und dann müssen wir herausfinden, wie wir sie auf die richtige Art und Weise beeinflussen können«, sagt Green. Nur so werden wir zu Befehlshabern über das Abwehrsystem unseres Gehirns – und können verhindern, dass sich seine Armee gegen es selbst richtet.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.