Astronomie: Mit Röntgen zu den Sternen

Die meisten Sterne am Himmel leuchten für das menschliche Auge weiß. Nur bei einigen wenigen lässt sich eine Färbung wahrnehmen, etwa bei den beiden hellsten im Sternbild Orion: Der rote Beteigeuze ist mit etwa 3500 Grad Celsius an der Oberfläche verhältnismäßig kühl, während der blaue Rigel mehr als 11 000 Grad hat. Noch heißere Sterne senden den Löwenanteil ihres Lichts als für uns unsichtbare Ultraviolettstrahlung aus.

Es geht aber energiereicher. Astrophysiker beobachten seit fast 60 Jahren Röntgenstrahlung aus dem All. Allerdings müssten solche »Röntgensterne« in ihren Fotosphären, das sind sozusagen ihre sichtbaren Oberflächen, viele hunderttausend Grad aufweisen – die kosmische Röntgenstrahlung entsteht also anders als das sichtbare Sternenlicht. Heute sind die tatsächlichen Ursachen bekannt: Magnetfelder, Explosionen von Riesensternen oder die Umgebung von Schwarzen Löchern, die Materie verschlingen. Doch bis zu diesen Erkenntnissen war es ein weiter Weg.

Von Röntgen zur Röntgenastronomie

Die kosmische Röntgenstrahlung erreicht die Erdoberfläche nicht, denn die Lufthülle absorbiert sie. Nach Wilhelm Conrad Röntgens Entdeckung verging daher fast ein halbes Jahrhundert, bis Menschen das Röntgenlicht aus dem All bemerkten. Den Anfang machten Wissenschaftler des US-amerikanischen Naval Research Laboratory (NRL). Seit den 1920er Jahren erforschten sie mit Hilfe einfacher Raketen die Ionosphäre der Erde (ein Bereich der hohen Atmosphäre, der mehrere Schichten mit geladenen Teilchen enthält); es ging vor allem darum, die Radiokommunikation für das Militär zu verbessern.

Dabei untersuchten sie auch UV- und Röntgenlicht in der Hochatmosphäre: 1949 zeigte eine NRL-Gruppe um den Physiker Herbert Friedman, dass die Sonne eine schwache Röntgenquelle ist. Den Durchbruch erreichten die Forscher mit Hilfe der im Weltkrieg erbeuteten deutschen V2, der damals leistungsfähigsten Rakete der Welt. Mit dieser Technologie brachten sie Instrumente wie Geigerzähler über die Erdatmosphäre.

Die Röntgenstrahlung der Sonne entsteht in den starken Magnetfeldern der solaren Atmosphäre. Im Vergleich zum sichtbaren Licht leuchtet unser Heimatstern im Röntgenbereich millionenfach schwächer. Die Wissenschaftler fragten sich deswegen, ob überhaupt eine Chance bestand, von anderen Sternen Röntgenstrahlung zu empfangen. Damit dies gelänge, so wusste man bereits damals, müssten die Sensoren mindestens 1000-mal empfindlicher sein als die seinerzeit vorhandenen.

Darum war die 1958 gegründete NASA in Sachen Röntgenastronomie zunächst zurückhaltend. Wie aber konnte man sicher sein, dass in diesem Wellenlängenbereich am Himmel außer der Sonne wirklich nichts zu sehen ist? Das wollte zum Beispiel Riccardo Giacconi wissen. Der Astrophysiker arbeitete seit 1959 bei American Science Engineering, einer privaten Firma, die unter anderem für das US-Militär forschte.

Interesse des Militärs

Giacconi verkaufte seinen Auftraggebern folgende Idee: Der von der Sonne ausgehende Wind aus geladenen Teilchen könnte auch den Mond durch Röntgenfluoreszenz leuchten lassen. Der Prozess würde nicht nur Informationen über den Einfluss der Strahlung in Erdnähe liefern, sondern über die Mondoberfläche selbst – auf der bald womöglich US-Amerikaner wandeln sollten. Giacconi hatte den richtigen Ton gefunden. Die Air Force genehmigte einen Flug mit einer Aerobee, einer neu entwickelten, leichteren und erheblich kostengünstigeren Rakete als der V2.

Die beiden ersten Versuche, so einen Röntgendetektor von der Größe einer Pillendose ein paar Minuten lang über die Atmosphäre zu heben, misslangen. Erst versagte der Raketenmotor, dann öffnete sich das Fenster vor dem Gerät nicht. Doch im dritten Anlauf am 12. Juni 1962 brachte eine Aerobee Giacconis Detektor fünf Minuten und 50 Sekunden lang in 80 Kilometer Höhe. Tatsächlich prasselten einige Röntgenphotonen pro Sekunde auf die Elektronik. Überraschenderweise kamen sie aus allen möglichen Richtungen, egal wohin die Rakete sich wendete. Als sich das Detektorfenster in Richtung des Sternbilds Skorpion drehte, stieg die Zählrate allerdings sprunghaft an. Giacconi und sein Team hatten die erste Röntgenquelle außerhalb des Sonnensystems identifiziert.

Sie nannten sie Scorpius-X1 (nach dem Sternbild Skorpion und dem englischen Begriff x-ray). Die Entdeckung war der Startschuss für die Röntgenastronomie und sollte Giacconi 2002 den Nobelpreis für Physik einbringen.

Dabei lag Scorpius-X1 während des kurzen Flugs nur durch einen glücklichen Zufall im Visier des Detektors. Hätte die Rakete beim ersten Versuch wenige Monate zuvor funktioniert, wäre ihr der Fang ohnehin durch die Lappen gegangen, denn die seinerzeit eingebauten Instrumente waren noch nicht empfindlich genug dafür. Es hätte womöglich Jahre gedauert, bis das Militär eine weitere Unternehmung finanziert hätte. Sehr wahrscheinlich wäre Friedmans Gruppe dann Giacconi zuvorgekommen: Im April 1963 gelang den NRL-Physikern die Bestätigung von Scorpius-X1 und die Entdeckung einer weiteren Röntgenquelle.

Die Ära der Röntgensatelliten

Es folgten ein paar Dutzend mehr, verteilt am ganzen Himmel. Die physikalische Ursache war unklar. Sterne konnten es nicht sein, dafür war die Strahlung zu stark. Mit Raketen allein kam man hier nicht weiter – ein Satellit musste her. Ein solcher startete am 12. Dezember 1970. Uhuru (swahili für »Freiheit«) war ein Durchbruch für das junge Forschungsfeld. Dauerte ein typischer Raketenflug im Schnitt 300 Sekunden, beobachtete Uhuru rund 50 000 Sekunden lang – und zwar täglich.

Nach nur einer Woche hatten die Wissenschaftler mehr Röntgendaten gesammelt als mit allen Raketenflügen der 1960er Jahre zusammen. In seinen zwei Dienstjahren erhöhte der Uhuru-Satellit die Zahl der bekannten kosmischen Röntgenquellen auf über 160 und konnte sie dabei nicht nur stichprobenartig, sondern über Monate hinweg verfolgen. Viele Röntgenobjekte leuchten nämlich keineswegs konstant; ihr Strahlungsfluss schwankt vielmehr in mehr oder weniger regelmäßigen Mustern innerhalb von Sekundenbruchteilen, Minuten oder Tagen.

Doch welche physikalischen Mechanismen steckten dahinter? Röntgenstrahlung kann entstehen, wenn geladene Teilchen etwa in starken Magnetfeldern hohe Energien erreichen. Derartige Felder gibt es in Neutronensternen, den exotischen Überresten einstmals massereicher Sterne. Ihre Materie ist auf die Dichte eines Atomkerns komprimiert, und sie drehen sich in Sekundenbruchteilen um ihre Achse. Die entstehende Röntgenstrahlung variiert deswegen periodisch. Solche so genannten Pulsare stellten sich tatsächlich als Röntgenquellen heraus. Doch viele der von Uhuru entdeckten Quellen schwankten nicht im passenden Tempo oder zu unregelmäßig. Es musste noch eine andere Erklärung geben.

Das Röntgenlicht von Centaurus X3 zum Beispiel blitzt alle 4,8 Sekunden auf – zu langsam für einen Pulsar. Der polnische Astronom Wojciech Krzemiński kam 1974 auf die richtige Spur. In unmittelbarer Nähe der Röntgenquelle entdeckte er mit einem optischen Teleskop einen Riesenstern von 20 Sonnenmassen. Centaurus X3 musste also ein Binärsystem sein, in dem sich Riesen und Neutronenstern gegenseitig umkreisten. Dabei entzieht der Neutronenstern seinem Begleiter Materie. Das Gas sammelt sich in einer so genannten Akkretionsscheibe und wird durch das Magnetfeld des Neutronensterns auf dessen Oberfläche geleitet. Hierbei entsteht die von Uhuru beobachtete, gepulste Röntgenstrahlung.

Dieser Akkretionsprozess findet ebenfalls bei Cygnus X1 im Sternbild Schwan statt. Anders als bei Centaurus X3 schwankt die Strahlung jedoch regellos. Auch hier fanden Astronomen einen hellen Stern. Er kreist in knapp einer Woche um die Röntgenquelle, doch diese musste mindestens zehnmal mehr Masse besitzen als die Sonne. Das ist zu viel für einen Neutronenstern. Cygnus X1 war damit der erste handfeste Kandidat für ein Binärsystem aus einem Stern und einem Schwarzen Loch.

Schwarze Löcher als Quelle

Solche Objekte waren in den 1960er und 1970er Jahren durchaus umstritten. Nicht wenige Zeitgenossen zweifelten an der Existenz von Neutronensternen und hielten Schwarze Löcher allenfalls für eine mathematische Kuriosität. Erst Daten wie die von Uhuru machten Neutronensterne, Schwarze Löcher und Pulsare zum Standardinventar der Astronomie.

Die Uhuru-Mission endete 1973. Weitere Satelliten brachten die Zahl der bekannten Röntgenquellen bis Anfang der 1980er Jahre auf fast 700, doch allen fehlte ein Teleskop für detaillierte Bilder. Ihre Instrumente registrierten lediglich die Strahlung und die zugehörige Ausrichtung des Satelliten. Auf die Weise sind die Ursprungsorte am Himmel nur grob bestimmbar.

Röntgenstrahlung lässt sich nicht wie sichtbares Licht mit Spiegeln oder Linsen reflektieren und brechen. Dennoch kann man fokussierte Röntgenbilder erzeugen. Für kurzwellige Röntgenstrahlung funktioniert das mit codierten Masken, das sind gewissermaßen Schablonen aus einem stark absorbierenden Material. Aus deren Schattenwurf auf den Detektor lässt sich die Richtung der einfallenden Strahlung berechnen. Ab einer Wellenlänge von etwa 0,1 Nanometer setzte sich dagegen eine 1952 von dem Physiker Hans Wolter in Kiel entwickelte und nach ihm benannte Technik durch. Der Ansatz: Röntgenphotonen können durchaus reflektiert werden, solange der Einfallswinkel nur ausreichend flach ist.

Erfolgsrezept mit Zwiebelschichten

Ein Wolterteleskop besteht im Prinzip aus zwei aufeinander folgenden Rohren mit extrem glatten, leicht gekrümmten Innenflächen. Sie führen das einfallende Röntgenlicht nacheinander unter etrem flachen Winkeln in einem Brennpunkt zusammen. Auf die Spezialspiegel trifft allerdings nur sehr wenig Strahlung. Deshalb werden meist gleich mehrere solcher Rohre ähnlich wie Schichten einer Zwiebel ineinander verschachtelt.

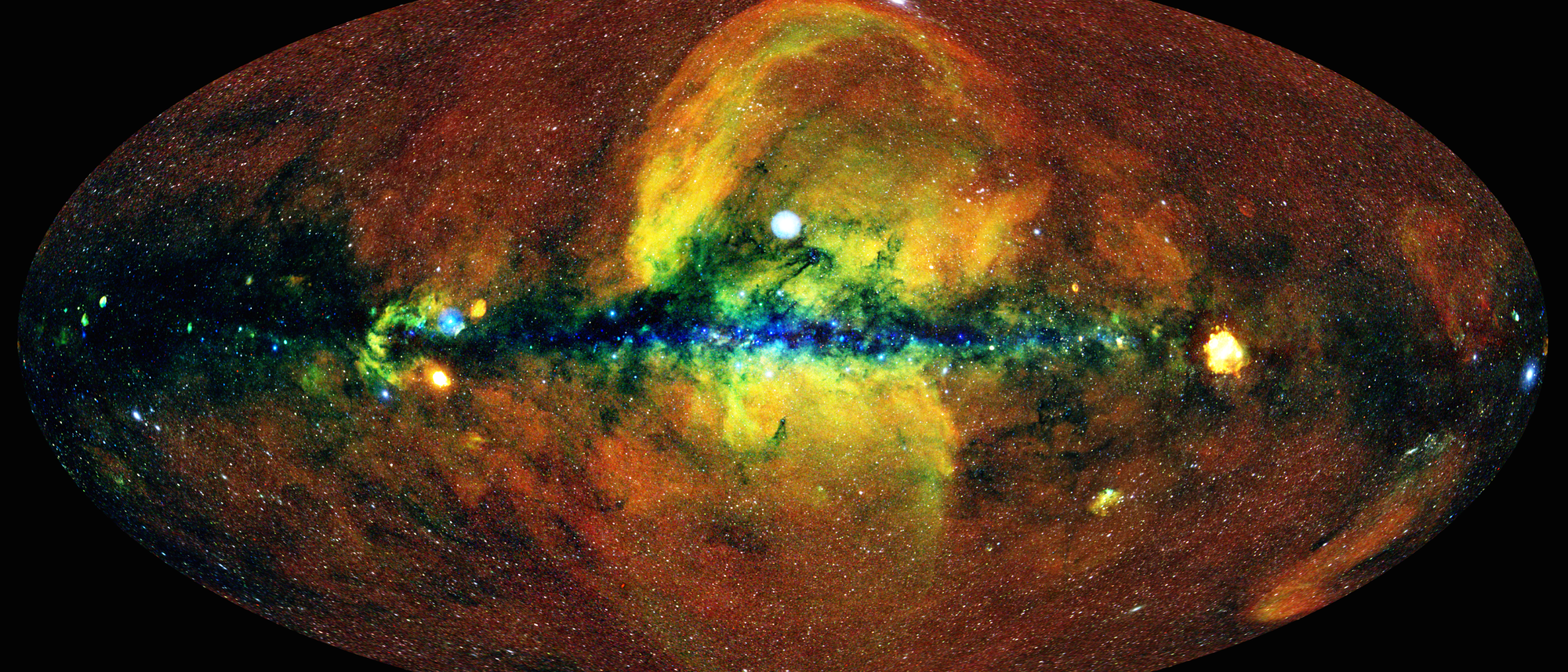

Das erste derartige Röntgenobservatorium hob am 13. November 1978 von Cape Canaveral in Florida ab. Der Einstein Observatory genannte Satellit verfügte über vier Wolterspiegelpaare. Die ersten damit aufgenommenen Bilder zeigten etwa die expandierenden Wolken von explodierten Sternen. Außerdem war das Einstein Observatory 100-mal empfindlicher als frühere Missionen. Die Zahl der bekannten Röntgenquellen erreichte so die Tausende. In Europa nahm die Röntgenastronomie wenig später Fahrt auf. 1983 startete der ESA-Satellit EXOSAT mit zwei Wolterteleskopen von 56 und 17 Zentimeter Durchmesser. Am 1. Juni 1990 begann die Mission des deutsch-britisch-US-amerikanischen Satelliten ROSAT. An ihrem Ende 1999 gab es einen Katalog des gesamten Röntgenhimmels mit mehr als 150 000 Einträgen.

Die Wolterteleskope lösten auch das Rätsel des aus allen Richtungen einprasselnden Röntgenhintergrunds, den schon Giacconi und sein Team beim ersten Raketenflug 1962 bemerkt hatten. Die diffuse Strahlung stammt von unzähligen aktiven Galaxienkernen im fernen Weltraum, in denen Materie in ein extrem massereiches Schwarzes Loch stürzt. Es handelt sich prinzipiell um den gleichen Prozess wie im Binärsystem Cygnus X1 – nur auf einer viel größeren Skala.

Ein solches Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie kann viele Millionen oder sogar Milliarden Sonnenmassen enthalten. ROSAT gelang zudem, was Giacconi und seine Mitstreiter noch vergeblich aufzunehmen versucht hatten: ein Foto des Erdmonds im Röntgenlicht. Das bestätigte Giacconis ursprüngliche Idee, die für ihn mehr als ein Mittel war, die Militärs von den Plänen zu überzeugen.

Nach dem Missionsende des Einstein Observatory 1981 brachte die USA erst 1999 einen eigenen Nachfolger ins All. Technologische Herausforderungen, aber vor allem Finanzierungsfragen verzögerten das Projekt erheblich. Das Chandra XRay Observatory (benannt nach dem indischen Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar) startete schließlich am 23. Juli 1999, nur fünf Monate vor seinem europäischen Pendant und ROSAT-Nachfolger XMM-Newton.

Aus wissenschaftlicher Sicht passte der Zeitplan, denn Chandra und XMM-Newton ergänzen sich hervorragend. Der NASA-Satellit verfügt über besonders glatt gearbeitete Metallflächen und gestattet eine unerreichte Detailschärfe. Das europäische Teleskop hingegen punktet mit 58 ineinander verschachtelten Spiegelpaaren. Deren enorme Gesamtfläche macht den Späher ausgesprochen empfindlich. Beide sind bis heute im Einsatz und liefern beständig faszinierende Einblicke in den Röntgenhimmel.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten widmete sich eine komplette Flotte weiterer Raumfahrzeuge ganz oder teilweise dem Röntgenhimmel. Dazu gehören seit 2002 der europäische INTEGRAL, seit 2012 der US-amerikanische NuSTAR, von 2005 bis 2015 der japanische Suzaku und seit 2019 das in Deutschland entwickelte und gemeinsam mit Russland gestartete Teleskop eROSITA. Unterdessen sind Chandra und XMMNewton zuverlässige Arbeitspferde der Röntgenastronomen geblieben.

Bezüglich zukünftiger Projekte sind die Planungen für das europäische Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ATHENA) am weitesten vorangeschritten. Es könnte 2031 starten. Ursprünglich sollte es in Zusammenarbeit mit der NASA konstruiert werden, doch diese zog sich wegen Budgetproblemen aus dem Projekt zurück. Eine Konzeptstudie für das US-amerikanische Lynx X-Ray Observatory wurde erst im Sommer 2019 veröffentlicht. Es hätte eine bessere Detailschärfe als ATHENA. So könnten sich Lynx und sein europäisches Gegenstück in der Zukunft ähnlich ergänzen wie heute Chandra und XMM-Newton.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.