Physiknobelpreis: Der Klang der Sterne

In Rainer Weiss' Leben geht es schon lange um Musik. Als Sechsjähriger, nachdem seine Familie vor den Nazis in die Tschechoslowakei geflohen war, lauschte Weiss einer Radioansprache des britischen Premierministers – und war zutiefst fasziniert von der Technologie, die auch die Musik ferner Orchester auf wundersame Weise übertragen kann. Als Zwölfjähriger, nach der Flucht aus Europa, baute Weiss selbst Verstärker für Radios und Hi-Fi-Anlagen und verkaufte sie an andere Immigranten in New York. Als Student verliebte sich der gebürtige Berliner schließlich in eine deutlich ältere Klavierlehrerin.

Die Liebschaft endete in Scherben, aber letztlich führte sie Weiss zu seiner Lebensaufgabe, für die er nun gemeinsam mit seinen amerikanischen Kollegen Kip Thorne und Barry Barish den Nobelpreis in Physik erhalten hat: die Suche nach Gravitationswellen. Diese Erschütterungen der Raumzeit, die bei der Beschleunigung von Massen entstehen, hatte Albert Einstein bereits 1916 vorhergesagt. Im September 2015 haben die Wissenschaftler und Ingenieure des Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) sie erstmals nachgewiesen.

Dem Weltall lauschen

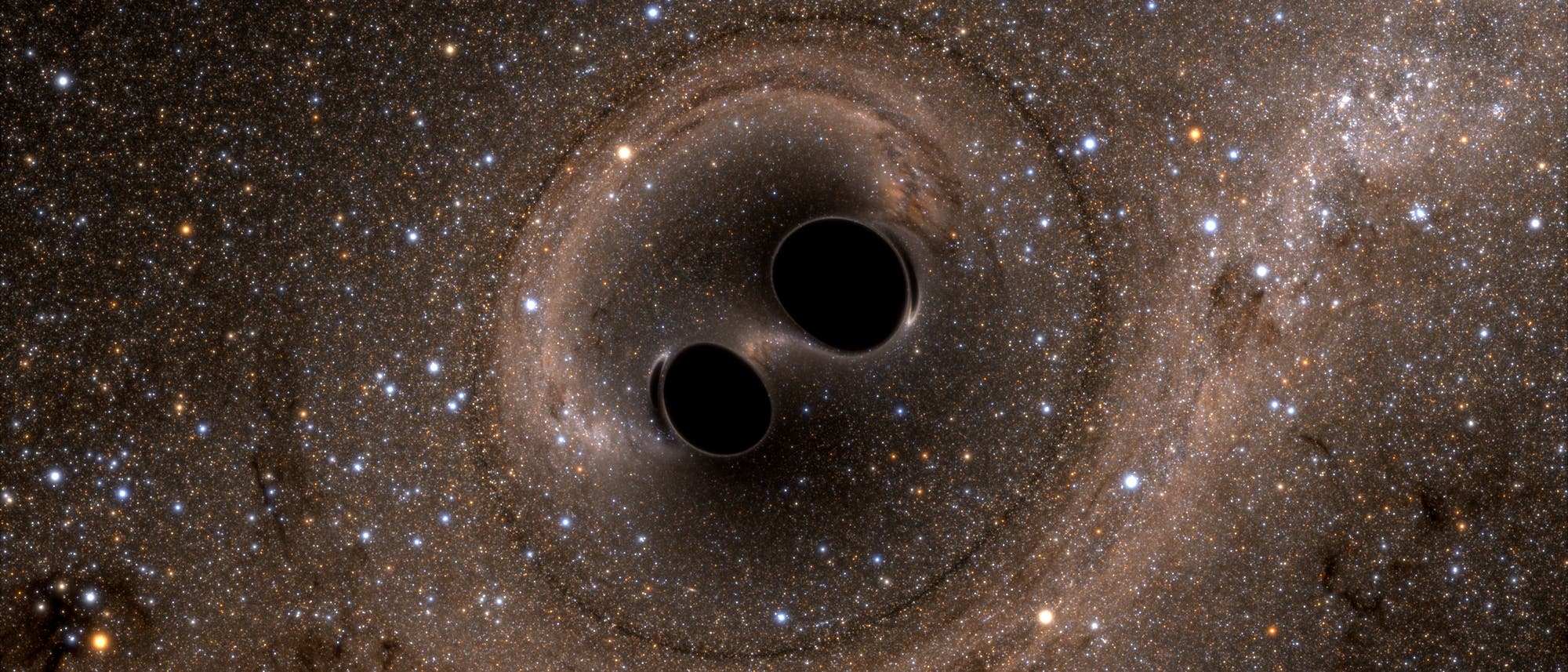

Mit dem Signal, das von der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher stammte, haben die Wissenschaftler ein Fenster geöffnet, durch das Forscher das Weltall gewissermaßen erstmals hören können. Konventionelle Teleskope fangen lediglich elektromagnetische Strahlung auf. Diese oszillierenden elektromagnetischen Felder breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, je nach Frequenz nennen wir sie Radiowellen, sichtbares Licht oder Röntgenstrahlen. Gravitationswellen sind zwar auch Schwingungen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, aber letztlich etwas völlig anderes. Hier schwingt der Weltraum an sich, und zwar mit Frequenzen, die denen von Klaviermusik gleichen.

Laut Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie strahlt jede beschleunigte Masse Gravitationswellen ab. In den allermeisten Fällen sind diese Signale aber viel zu schwach für einen Nachweis. So gibt die Erde auf ihrer Kreisbahn um die Sonne eine Leistung von 200 Watt an die Raumzeit ab. Das würde gerade so für den Betrieb eines Staubsaugers reichen und erzeugt ein so mickriges Plätschern im kosmischen Ozean, dass Lebewesen es wohl niemals aufspüren können werden.

Schwarze Löcher und Neutronensterne

Aber seit den 1960er und 1970er Jahren kennen Physiker Himmelsobjekte, die sehr viel stärkere Schwerkraftwellen ausstoßen, vor allem Schwarze Löcher und Neutronensterne – extrem kompakte Klumpen, die das Vielfache der Masse unserer Sonne auf dem Raum einer Großstadt vereinen. Schon damals zeigten Berechnungen: Werden solche Massen schnell genug beschleunigt, versetzt das die Raumzeit so stark in Wallung, dass das Gravitationswellenecho auch in großer Entfernung noch aufspürbar sein müsste. Bei der Kollision der beiden Schwarzen Löcher, die im September 2015 aufgespürt wurden, wandelte sich beispielsweise das Energieäquivalent von drei Sonnenmassen in Raumzeitschwingungen um.

Wie der Knall eines Hammerschlags auf einer unendlich ausgedehnten Stahlplatte breiten sich diese Vibrationen im Weltall aus. Alles, was sie passieren, wird binnen einiger Millisekunden einige Male in einer Richtung gedehnt und einer anderen zusammengedrückt. Ohne spezielle Messgeräte bekommen wir davon nichts mit, da die Raumzeit enorm steif ist, vielfach steifer als Stahl. Selbst ausgesprochen starke Gravitationswellen verformen das Weltall nur minimal. Einer der vier Kilometer langen Arme des LIGO-Observatoriums wird von einer passierenden Gravitationswelle beispielsweise lediglich um das Zehntausendstel eines Atomkerndurchmessers gestaucht – eine Längenänderung um den 10-21ten Teil (eine Null mit 20 Nullen hinter dem Komma).

Ein Messprinzip aus dem 19. Jahrhundert

Nachweisen lässt sich diese Veränderung mit einem verblüffend einfachen Messprinzip, einer Abwandlung des so genannten Michelson-Interferometers, mit dem Physiker Ende des 19. Jahrhunderts bereits die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit bestimmt hatten. Das L-förmige Gerät besteht aus zwei rechtwinklig angeordneten Armen, an deren Ende Spiegel installiert sind. Bei einer Messung feuert ein Experimentator vom Schnittpunkt der Arme zeitgleich zwei Lichtstrahlen auf die Spiegel und führt sie nach ihrer Reflexion am Ausgangspunkt wieder zusammen. Waren die Strahlen exakt gleich lang unterwegs – was der Fall ist, wenn die Arme die gleiche Länge haben – fällt Wellental auf Wellenberg, die Wellen löschen sich also gegenseitig aus. Bleibt hingegen Licht übrig, ist das ein Hinweis darauf, dass die Arme nicht genau gleich lang sind – etwa, weil sie von einer Gravitationswelle getroffen wurden.

Was nach einem netten Schulexperiment klingt, sollte mit Blick auf Gravitationswellen zur vielleicht größten messtechnischen Herausforderung der Wissenschaftsgeschichte werden. Schon 1972 zeigte eine Konzeptstudie, dass man die winzigen Längenänderungen der Raumzeitbeben allenfalls mit einem viele Kilometer großen Laserinterferometer nachweisen können würde. Und selbst darin ist ein Gravitationswellensignal so schwach, dass es sehr leicht von Störungen überdeckt werden kann. Darunter fallen letztlich sämtliche Erschütterungen auf der Erde, auch wenn diese nach menschlichem Ermessen vernachlässigbar scheinen.

Rainer "Rai" Weiss hatte als einer der Ersten die Idee für solch einen Gravitationswellendetektor. Die Lebensgeschichte des frisch gekürten Nobelpreisträger ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: 1932 in Berlin geboren, ist er der Spross einer wohlhabenden jüdischen Familie. Weiss' Großmutter gehörte zur berühmten Rathenau-Familie. Sein Vater war Neurologe und Kommunist und heiratete die Schauspielerin Gertrude Lösner.

Hi-Fi-Technik und klassische Musik

Nach der Flucht aus Europa, als Teenager in einem zerstrittenen Elternhaus, begeistert sich Weiss für klassische Musik und Hi-Fi-Technik. In der Hoffnung, die Klangqualität von Schallplattenspielern zu verbessern, beginnt er am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein Studium der Elektrotechnik, ist aber enttäuscht, dass es darin vor allem um Kraftwerke ging. Also wechselt er in den Studiengang Physik des Colleges – angeblich, weil dieser die geringsten Zugangshürden aufwies.

Als Weiss der Klavierlehrerin nach Chicago hinterherläuft, bricht er sein Studium ab. Erst nach seiner Rückkehr an die Ostküste besinnt er sich auf seine Technikleidenschaft. Für zwei Jahre arbeitet er als Labortechniker im berühmten Bostoner "Plywood Palace", einem ehemaligen Weltkriegslabor, in dem Generationen von Physikern ihre kreativen Ideen verwirklichten. Der Atomphysiker Jerrold Zacharias fördert den jungen Tüftler, der 1955 seinen Bachelorabschluss nachholt und schließlich den Sprung in ein Promotionsprogramm schafft. Schließlich wird Weiss Physikprofessor am MIT, muss aber lange um seine Entfristung bangen, weil er es nicht einsieht, regelmäßig Fachartikel zu veröffentlichen.

Rai kämpfte mit der Mathematik

Eher per Zufall stößt er auf das Gebiet, das ihm letztlich großen Ruhm bringen sollte: Als er Ende der 1960er Jahre eine Vorlesung über allgemeine Relativitätstheorie halten muss, kämpft er mit der zu Grunde liegenden Mathematik. Also flüchtet er sich in Gedankenexperimente, um zumindest die Idee von Einsteins Theorie den Studenten zu vermitteln. Bei der Vorbereitung einer Vorlesung hat er plötzlich die Idee, die vom Meister vorhergesagten Gravitationswellen mittels eines Michelson-Interferometers nachzuweisen. In den Jahren darauf baut Weiss einen 1,5-Meter-Prototypen – und stellt fest, dass auch andere Wissenschaftler am selben Thema arbeiten. (Tatsächlich hatten zwei russische Physiker bereits 1963 vorgeschlagen, ein Interferometer für die Gravitationswellensuche zu verwenden, aber die Idee nur grob skizziert.)

1975 trifft Rainer Weiss erstmals Kip Thorne. Dieser war damals bereits ein angesehener Gravitationsphysiker, der wichtige Beiträge zur Theorie Schwarzer Löcher geleistet hatte. Aber als Professor am California Institute of Technology (Caltech) suchte Thorne nach einer neuen Herausforderung, nach "etwas Großem", wie die Physikerin Janna Levin in ihrem Gravitationswellenbuch "Black Hole Blues" schreibt. Thorne, der als Sohn einer Mormonen-Familie in Utah aufwuchs, zählt wohl zu den unkonventionelleren lebenden Physiker und fällt unter anderem durch ein weißes Dreieck in seinem gefärbten Bart auf.

"Er sah total bekloppt aus"

Vor 40 Jahren trug Thorne lange, strähnige Haare und zahlreiche Armbänder. "Er sah total bekloppt aus", soll Weiss über das erste Treffen gesagt haben. Aber dann wurden die beiden enge Vertraute – und zu dem Gespann, das die Disziplin der Gravitationswellensuche in den Vereinigten Staaten Realität werden ließ. Zunächst bauten Wissenschaftler um Thorne am Caltech einen 40-Meter-Prototypen. In den 1980er Jahren erarbeitete Thorne gemeinsam mit Weiss und dem Schotten Ron Drever das Konzept für LIGO: zwei weit voneinander entfernte Michelson-Interferometer mit jeweils vier Kilometer langen Armen.

Drever, ein genialer, aber im Umgang schwieriger Schotte, wurde in den 1990er Jahren wegen Streitereien mit dem damaligen Leiter aus dem LIGO-Projekt ausgeschlossen. Er galt lange Zeit als dritter Nobelpreisanwärter neben Weiss und Thorne, starb jedoch im März 2017. Aus Sicht manches Gravitationswellenforschers wäre auch der Münchner Physiker Heinz Billing in Frage gekommen, der für die Max-Planck-Gesellschaft in den 1970er und 1980er Jahren enorm erfolgreiche Laserinterferometer in Garching betrieb. Er starb im Januar 2017 im Alter von 102 Jahren.

Barry C. Barish dagegen leitete LIGO in einer schwierigen Phase, als es Mitte der 1990er Jahre galt, den Rausschmiss Drevers zu überwinden und die Finanzierung für den weiteren Ausbau zu sichern. Barish habe LIGO von einem 40-Personen-Projekt der Universitäten MIT und Caltech in ein groß angelegtes, internationales Forschungsvorhaben verwandelt, schreibt das Nobelkomitee. Der 81-jährige Physiker gilt als herausragender Projektmanager. Er leitete zuvor ein Team am Teilchenbeschleuniger SSC in den USA, der aus politischen Gründen 1993 scheiterte.

Letztlich waren mehr als 1000 Forscher an der langen Reise zur Entdeckung der Gravitationswellen beteiligt, in Deutschland testete ein Team des 600 Meter langen Detektors GEO600 wichtige Technologien für LIGO. Generell verbesserten die Wissenschaftler im Lauf der Jahre die Laser, Spiegel sowie das Vakuum in den Röhren immer weiter und konstruierten immer größere Prototypen. Im Jahr 2002 gingen schließlich die beiden LIGO-Interferometer in Hanford, Washington, und Livingston, Louisiana, in Betrieb.

Beim Werben für LIGO half sicherlich, dass viele Physiker in den 1990er Jahren von der Existenz von Gravitationswellen längst überzeugt waren. Russell Hulse und Joseph Taylor hatten bereits 1974 ein Sternsystem aus zwei Neutronensternen aufgespürt, die dicht umeinander kreisen und dabei mit der Zeit Energie zu verlieren schienen. Diese, so die Vermutung der Forscher, geht laufend in Gravitationswellen über.

Für den direkten, zweifellosen Nachweis der Raumzeitvibrationen galt es dann allerdings, in mühsamer Kleinstarbeit all jene Störquellen zu identifizieren, die ein Gravitationswellensignal überlagern würden. Wie sich zeigte, zählen dazu sowohl Erdbeben auf der anderen Seite des Globus als auch umfallende Bäume sowie Trucks auf einer nahe gelegenen Überlandstraße. Das Interferometer im US-Bundesstaat Washington wird sogar von Sturmwellen gestört, die auf die hunderte Kilometer entfernte Pazifikküste krachen.

Ein kosmischer Hörsinn

Zwischen 2010 und 2015 wurde LIGO aufwändig modernisiert. Erst die aufgemotzten Maschinen, die Physiker nennen sie "Advanced LIGO", waren letztlich im Stande, Gravitationswellen nachzuweisen. Insgesamt soll das Observatorium etwa eine Milliarde US-Dollar gekostet haben. Aus Sicht der Wissenschaft eine gute Investition: Mit LIGO hat ein neues Kapitel der Astronomie begonnen, in dem die aus Gravitationswellen gewonnenen Erkenntnisse die aus Teleskopbeobachtungen ergänzen werden. Seit der ersten Gravitationswelle im September 2015 haben Wissenschaftler die Schreie dreier weiterer Schwarzer-Loch-Paare aufgefangen, zuletzt war daran sogar der europäische VIRGO-Detektor beteiligt. Derweil gibt es Gerüchte, dass Forscher vor Kurzem auch der Kollision zweier Neutronensterne beiwohnen konnten. Das wäre besonders spektakulär, weil bei solch einem Ereignis auch elektromagnetische Wellen entstehen, die konventionelle Teleskope auffangen können.

Eine richtig große Überraschung für das physikalische Weltbild haben Gravitationswellen zwar noch nicht gebracht, aber es mangelt nicht an Ideen: So spekulieren Physiker beispielsweise darüber, dass es Schwarze Löcher mit der Masse von einigen Dutzend Sonnenmassen sehr viel häufiger geben könnte als bisher gedacht und dass sie dadurch womöglich sogar die rätselhafte Dunkle Materie erklären könnten. Näheres sollen die Messungen der Gravitationswellen-Observatorien in den nächsten Jahren verraten.

Die schönste Musik des Weltalls

Rainer Weiss und Kip Thorne sind an diesen Entwicklungen nach wie vor beteiligt, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Thorne hat sich in den vergangenen Jahren in Hollywood betätigt, etwa als Koautor des Weltraum-Blockbusters "Interstellar", der die Physik Schwarzer Löcher einem Millionenpublikum eröffnet hat. Weiss hingegen, der seit Langem US-amerikanischer Staatsbürger ist, hat bis zuletzt intensiv an den LIGO-Detektoren gearbeitet und war unter anderem für die Vakuumröhren verantwortlich. Regelmäßig ist er sogar die vier Kilometer langen Tunnel abgelaufen und hat Mäuse und anderes Ungeziefer entfernt.

Barish hingegen wandte sich nach dem Ende seiner Projektleiterzeit im Jahr 2005 wieder der Teilchenphysik zu und arbeitete am Konzept des International Linear Collider, dem Nachfolger des Genfer Beschleunigers LHC. Alle drei Preisträger dürften mit großer Genugtuung verfolgen, wie Astrophysiker ihren neu gewonnenen kosmischen Hörsinn nutzen. Wie sie mit dem Zirpen verschmelzender Neutronensterne Einsteins Relativitätstheorie auf den Prüfstand stellen oder das Rätsel der Gammastrahlenausbrüche lösen. Und wie sie dem ultimativen Weltraumsound nachjagen: Physiker gehen davon aus, dass auch der Urknall Gravitationswellen erzeugt hat, die als diffuses Hintergrundrauschen das heutige Universum füllen müssten. Für Rainer Weiss und andere dürfte das die schönste Musik sein, die der Nachthimmel bereithält.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben