Chemische Unterhaltungen: Quecksilber – mysteriös, praktisch, giftig

Schon die alten Ägypter experimentierten mit diesem »magischen« Stoff: Quecksilber, dem einzigen Metall, das bei Raumtemperatur und Normaldruck flüssig ist. Zu Kultzwecken ließen sie die silbrig glänzenden Tropfen mit Schwefel reagieren und gewannen dadurch schwarzes Quecksilbersulfid (HgS). Das wandelten sie anschließend in eine andere, leuchtend rote Modifikation um – Zinnober, aus dem man durch Erhitzen wiederum Quecksilber erzeugen konnte. Zinnober galt später in der alchimistischen Lehre als möglicher Kandidat für den Stein der Weisen. Solch eine Substanz sollte dazu verhelfen, in einem »Transmutation« genannten Prozess unedle in edle Metalle zu verwandeln, vor allem in Silber und Gold.

Heute nutzt man Quecksilber auf pragmatischere, aber ähnlich vielfältige Weise. Beim Amalgamverfahren etwa, einer Variante der Chlor-Alkali-Elektrolyse, durch die man Chlor, Wasserstoff und Natronlauge gewinnt. Energiesparlampen enthalten Quecksilber, ebenso Zahnfüllungen aus Legierungen von Quecksilber mit weiteren Metallen wie Silber oder Zinn. Covid-19-Impfstoffe in Mehrdosenbehältnissen, Kontaktlinsenflüssigkeit und Kosmetika können die antiseptisch wirkende Quecksilberverbindung Thiomersal enthalten.

Laborunfall und Mord

Weil Quecksilber und seine Verbindungen giftig und schädlich für die Umwelt sind, versucht man allerdings seit Jahren, es in technischen Prozessen und Alltagsprodukten zu ersetzen. So dürfen in der EU bereits seit 2009 keine Quecksilberthermometer mehr für den privaten Gebrauch verkauft werden. Als Ersatzflüssigkeit dient Galinstan, ein Gemisch aus Gallium, Indium und Zinn (lateinisch: Stannum). Galinstan sieht Quecksilber täuschend ähnlich, man kann es jedoch leicht davon unterscheiden: Galinstan benetzt Oberflächen aus Glas oder Kunststoff, wie im Bild »Galinstan« anhand der benutzten Tropfpipette zu sehen ist. Hätte man Quecksilber mit der Pipette aufgenommen, wären keine Reste zurückgeblieben.

Aber nicht in jeder Form und Verbindung ist Quecksilber gleich gefährlich. Entscheidend für die Wirkung ist unter anderem, ob das reine Metall vorliegt, ob es sich um eine anorganische Quecksilberverbindung wie etwa Quecksilberchlorid (HgCl2) handelt oder ob von Organoquecksilber die Rede ist. So bezeichnet man Verbindungen, die kovalente Bindungen zwischen Kohlenstoff- und Quecksilberatomen enthalten, beispielsweise Dimethylquecksilber (CH3)2Hg. Quecksilber zu verschlucken, ist außerdem weit weniger gefährlich, als dessen Dämpfe einzuatmen. So wurde früher gar die orale Einnahme von Quecksilber erfolgreich gegen Darmverschluss eingesetzt. Anorganische Quecksilberverbindungen schädigen dagegen die Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts, wodurch die Stoffe vermehrt vom Körper aufgenommen werden.

Extrem gefährlich sind Organometallverbindungen. Weil sie unpolar und damit fettlöslich sind, können sie durch die Haut aufgenommen werden. Bei einem tragischen Laborunfall im Jahr 1997 drang ein Tropfen Dimethylquecksilber durch einen Latexhandschuh und gelangte auf die Haut einer Chemikerin. Nach fünf Monaten zeigten sich erste Symptome wie Gleichgewichts- und Sprachstörungen. Sie verstarb trotz medizinischer Behandlung, da ihr Zentralnervensystem geschädigt war. 2011 ereignete sich in Hannover ein Aufsehen erregender Mordfall mit einer quecksilberorganischen Verbindung: Eine Person wurde mit einer an einem Regenschirm befestigten Spritze, in der sich Methylquecksilber (CH3Hg+X–; X = zum Beispiel Cl oder OH) befand, ins Gesäß gestochen. Sie starb zehn Monate nach diesem Anschlag – der Fall ist bis heute unaufgeklärt. Die Anreicherung von Methylquecksilberverbindungen in der Nahrungskette war auch die Ursache für die Minimata-Katastrophe, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts in Japan zutrug. Die Acetaldehyd produzierende Firma Chisso leitete seit den 1930er Jahren ihre Abwässer, darunter Methylquecksilber, in die Bucht von Minimata. Etwa 20 Jahre später dokumentierten die Behörden die ersten Vergiftungsfälle. In den Folgejahren starben rund 3000 Menschen, weitere 13 000 mussten wegen chronischer Quecksilbervergiftung medizinisch behandelt werden.

Goldgewinnung mit Quecksilber

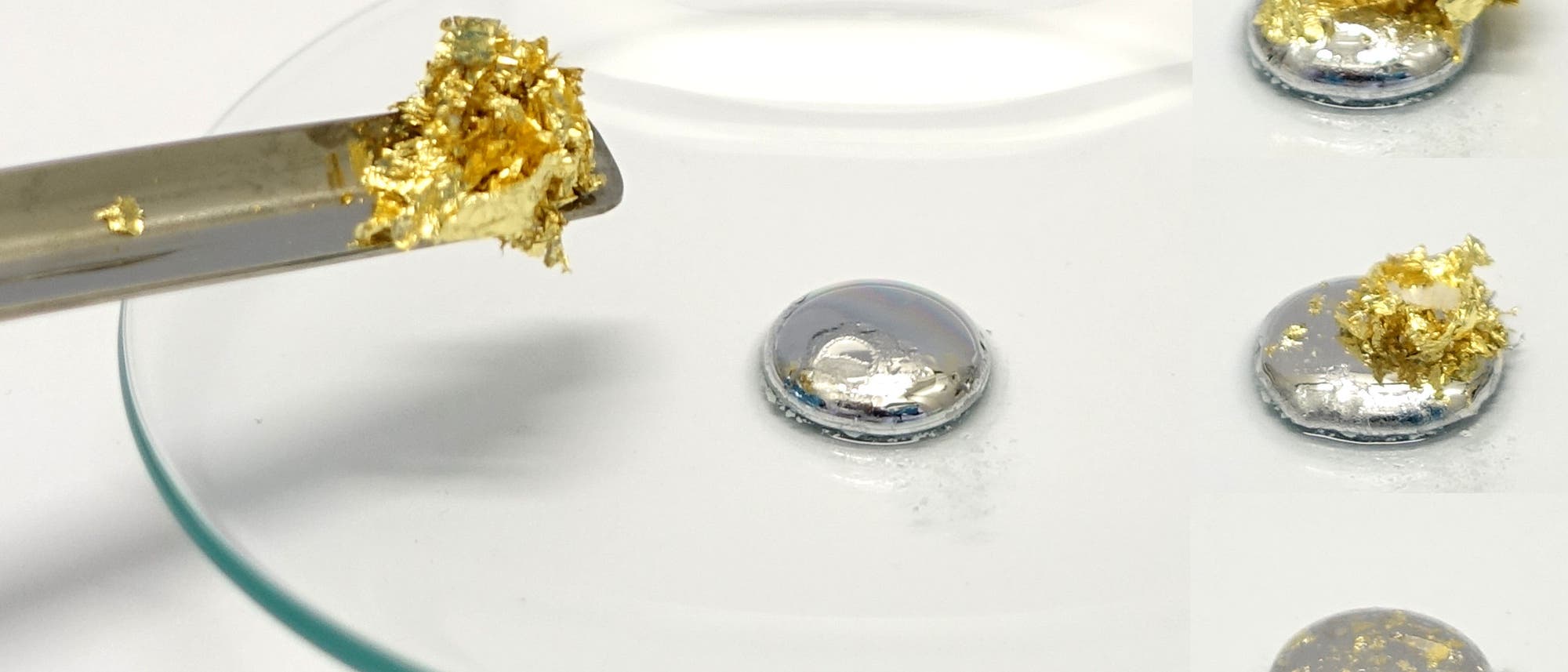

Leider sind heute große Gebiete des südamerikanischen Regenwalds stark mit Quecksilber kontaminiert. Tausende Goldschürfer sind dort auf der Suche nach dem Edelmetall, und eines der Gewinnungsverfahren nutzt aus, dass Gold mit Quecksilber ein Amalgam bildet (ein Amalgam ist eine Legierung von Quecksilber mit anderen Metallen). Das goldhaltige Gestein wird zerkleinert, zu einem feinen Sand zerrieben und anschließend mit Quecksilber gemischt. Dadurch wird das Gold herausgelöst und bildet mit Quecksilber eine pastöse bis flüssige Legierung, die sich leicht vom Rest abtrennen lässt. Das Amalgam wird erhitzt, wobei das Quecksilber verdampft und in die Umwelt gelangt. Zurück bleibt Rohgold. Die Goldamalgambildung lässt sich eindrucksvoll demonstrieren, indem man Blattgold auf einen Quecksilbertropfen legt. Nach einigen Minuten ist das Edelmetall vollständig gelöst – wenn man rührt, sogar augenblicklich.

Zersetzung von Quecksilberoxid

Allerdings dürfen auf Grund des Gefahrenpotenzials nur fachkundige Personen mit professioneller Schutzausrüstung und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften mit Quecksilber und seinen Verbindungen experimentieren. Beim nächsten Versuch füllt man einige Spatelspitzen Quecksilber(II)-oxid in ein Reagenzglas. Diese Verbindung ist bei Raumtemperatur orangerot. Früher verwendete man sie in Quecksilberoxid-Zink-Knopfzellen, die mittlerweile aber nicht mehr hergestellt werden. Erhitzt man den Stoff mit dem Bunsenbrenner, verfärbt er sich sofort schwarz. Nach wenigen Minuten sieht man einige Zentimeter oberhalb des Quecksilber(II)-oxids an der Innenseite des Reagenzglases einen metallischen Niederschlag. Bei genauer Betrachtung kann man kleinste Metalltröpfchen erkennen, es handelt sich also um Quecksilber. Außerdem hat die Menge des Oxids sichtbar abgenommen. Erhitzt man weiter, verschwindet die Quecksilberverbindung komplett. Da in Quecksilber(II)-oxid Sauerstoff gebunden ist, liegt die Vermutung nahe, dass dieser beim Erhitzen freigesetzt wurde. Das bestätigt die Glimmspanprobe: Führt man einen glühenden Holzspan in das Reagenzglas ein, entflammt er. Das ist nur in einer stark mit Sauerstoff angereicherten Atmosphäre möglich.

Somit lässt sich die den Beobachtungen zu Grunde liegende Reaktion wie folgt formulieren (die Symbole »s«, »l« und »g« stehen für »fest«, »flüssig« sowie »gasförmig«):

2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O2 (g)

Quecksilber(II)-oxid → 2 Quecksilber-Atome + 1 Sauerstoff-Molekül

Die Zerlegung von Quecksilber(II)-oxid durch Erhitzen, Thermolyse genannt, hat historische Bedeutung. Denn so erhielt der englische Theologe und Chemiker Joseph Priestly (1733–1804) als einer der ersten Wissenschaftler den bis dahin unbekannten Sauerstoff. Er war sich jedoch nicht bewusst, dass er ein »neues« Element entdeckt hatte, und hielt ihn einer damals gängigen Theorie folgend für »dephlogistierte« Luft (»Die Entdeckung der Gase«, Spektrum 6/2023).

Farbumwandlung: Thermochromie

Die Schwarzfärbung des roten Quecksilber(II)-oxids, die sich beim Erhitzen beobachten lässt, ist umkehrbar: Beim Erkalten nimmt die Verbindung allmählich wieder ihre ursprüngliche Farbe an. Man bezeichnet dieses Phänomen als Thermochromie. Es zeigt sich genauso, wenn man Quecksilber(II)-iodid erwärmt. Die sehr giftige Verbindung erscheint bei Raumtemperatur ebenfalls orangerot und wird beim Erhitzen mit dem Bunsenbrenner rasch gelb. Man darf allerdings nicht zu stark erhitzen, da die Farbe bei 127 Grad Celsius wechselt, die Substanz aber bereits bei 259 Grad Celsius schmilzt.

Die Farbe wechselt, weil sich beim Erhitzen die Kristallstruktur ändert. Im rötlichen Quecksilber(II)-iodid etwa sind HgI4-Tetraeder über ihre Ecken verknüpft. Die gelbe Form besteht hingegen aus isolierten HgI2-Molekülen. Dadurch absorbieren die beiden Verbindungen unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Wegen des schnellen Farbwechsels verwendet man Quecksilber(II)-iodid in optischen Thermometern.

Das pulsierende Quecksilberherz

Das wohl berühmteste Experiment mit reinem Quecksilber ist das »pulsierende Quecksilberherz«. Bereits 1829 beschrieb es der deutsche Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge (1795–1867): »Uebergießt man ein Quantum Quecksilber von etwa 4 Linien Durchmesser mit Salpetersäure (…), so daß die Quecksilberoberfläche überall bedeckt ist, und berührt man nun das Quecksilber durch die Säure hindurch mit einem Eisendraht, so bemerkt man am Quecksilber eine sehr stark zitternde Bewegung, die sich auch als Oscillation dem berührenden Eisendrahte mitteilt, wenn man den Versuch in einem flachen Schälchen anstellt.« Er bemerkte zudem, dass diese Erscheinung nicht auftritt, wenn man verdünnte Salz- oder Schwefelsäure verwendet. Anders als die beiden Letzteren wirkt Salpetersäure oxidierend. Da oft aus Salpetersäure hoch giftige Stickoxide ausdampfen, verwenden wir im Versuch als Elektrolyt eine Schwefelsäure-Lösung, die Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel enthält.

Man gibt 2 Milliliter Quecksilber in die Mitte einer flachen Schale, beispielsweise ein Uhrglas. Anschließend bedeckt man das Metall vollständig mit Schwefelsäure (1 mol/Liter) und mischt dann 1 Milliliter dreiprozentige Wasserstoffperoxid-Lösung hinzu. Jetzt nähert man eine Stecknadel von der Seite durch die Lösung hindurch dem Quecksilber. Die Nadel sollte von einer Krokodilklemme gehalten werden, die über eine Stativklammer und Muffe an einem Stativ fixiert ist. Sobald die Stecknadel das Quecksilber berührt, zieht sich der Tropfen zusammen und der Kontakt zur Nadel geht verloren. Anschließend flacht der Tropfen ab, um sich bei erneuter Berührung mit der Nadel wieder zusammenzuziehen. So ergeben sich rhythmische Kontraktionen, die der deutsche Mediziner, Chemiker und Physiker Christoph Heinrich Pfaff (1773–1852) schon 1826 mit dem Herzschlag verglich. Die Formen, zwischen denen der Metalltropfen oszilliert, können variieren. Eckige Umrisse rühren vermutlich von überlagerten Schwingungen her.

Doch wie entstehen die Schwingungen? Vereinfacht erklärt: Das Quecksilber nimmt in der Lösung ein positives Potenzial an. Das liegt an seinem edlen Charakter, aber auch am Oxidationsmittel Wasserstoffperoxid sowie am niedrigen pH-Wert der Lösung. Somit »fehlen« im Metalltropfen Elektronen beziehungsweise besteht dort ein Überschuss an positiv geladenen, sich gegenseitig abstoßenden Quecksilber-Ionen. Die Teilchen im Tropfen halten daher nur schwach zusammen (man spricht von geringen Kohäsionskräften) und der Tropfen nimmt eine flache Form an. Bei Kontakt mit der (Eisen-)Nadel gelangen Elektronen vom unedlen Eisen zum edlen Quecksilber. Dadurch gleichen sich die Ladungsverhältnisse teilweise aus und die Kohäsionskräfte im Tropfen steigen an, weshalb dessen Gestalt kugelähnlicher wird. Infolgedessen reißt der Kontakt zur Nadel ab. Die zugeführten Elektronen gehen nun langsam auf das Oxidationsmittel im Elektrolyten über, die Kohäsionskräfte sinken wieder und der Tropfen wird flacher, bis das Quecksilber die Eisennadel erneut berührt. Ähnliche – wenn auch nicht so auffällige – pulsierende Effekte lassen sich mit dem ungiftigen Galinstan hervorrufen.

Die Schlange des Pharao

Ein spektakuläres Experiment eroberte im 19. Jahrhundert die Jahrmärkte. Es geht auf ein Phänomen zurück, das Friedrich Wöhler (1800–1882) schon als Medizinstudent in Heidelberg beobachtete: »Ich bereitete nämlich Schwefel-Cyan-Quecksilber durch Vermischen einer Auflösung von Schwefel-Cyan-Kalium mit der Auflösung von Salpetersaurem Quecksilber-Oxydul. Das hierbei niederfallende Schwefel-Cyan-Quecksilber zeigt, getrocknet, folgendes merkwürdige Verhalten: Erhitzt man es gelinde, so schwillt es plötzlich, sich gleichsam aus sich selbst in wurmartigen Gestalten sich windend, um das Vielfache seines vorigen Umfangs auf …« Das erwähnte Schwefel-Cyan-Quecksilber nennt sich heute Quecksilberthiocyanat, es trägt die chemische Formel Hg(SCN)2. Wir haben das Experiment mit einer kleinen Menge dieses Stoffes nachgestellt. Hierzu haben wir 2 bis 3 Gramm der Quecksilberverbindung in der Mitte eines kleinen Sandhaufens platziert und die Substanz mit einem Crème-Brulée-Brenner erhitzt. Zuerst entstand eine dunkle Schmelze, die sich schnell entzündete. Daraus erwuchs ein schlangenartiges Gebilde. Größere Substanzmengen würden zu noch spektakuläreren Riesenschlangen führen, allerdings auch mehr problematischen Abfall produzieren.

Wenn sich Quecksilberthiocyanat zersetzt, entsteht eine Reihe von Stoffen, darunter Quecksilbersulfid und Schwefel. Außerdem bilden sich Gase, wie etwa Stickstoff und Kohlenstoffdioxid, so dass das Produktgemisch eine voluminöse Gestalt annimmt. Daher nannte man das Experiment schon zu Wöhlers Zeiten die »Schlange des Pharao«. Später wurde unter dieser Bezeichnung eine weniger giftige Variante mit Emser Pastillen ersonnen.

Mit Quecksilber zum Superhelden

Zum Schluss noch ein besonders ungewöhnlicher Fall einer Anwendung des faszinierenden Flüssigmetalls. Im All India Institute of Medical Sciences in Neu-Delhi wurde 2014 ein 15-jähriger Junge behandelt, den zahlreiche, nicht heilende Geschwüre am linken Unterarm plagten. Da man zunächst Drogenmissbrauch vermutete, wurde er zusätzlich psychiatrisch betreut. Im Gespräch gab er zu, dass er sich mindestens dreimal Quecksilber in den Unterarm injiziert hatte. Das Metall hatte er einem Thermometer und einem Blutdruckmessgerät entnommen. Der Patient verriet auch, warum: Er wollte sich in »Mercury« verwandeln, eine aus einem flüssigen Metall bestehende Fantasiefigur aus dem Film »X-Men Origins: Wolverine«. Der Teenager hatte Glück und konnte erfolgreich behandelt werden. Allerdings gestand er dem Psychiater, dass er sich schon in der Vergangenheit absichtlich von Spinnen hatte beißen lassen, um Fähigkeiten zu erlangen, wie sie die Comicfigur SpiderMan besitzt. Sonst hatte der Junge keine anderen psychiatrischen Probleme und einen normalen IQ.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.