Schwarmrobotik: Roboter zeigen Prinzipien kollektiver Intelligenz

Im britischen Bristol entwickeln Forschende einen Schwarm von Nanopartikeln, der Tumorzellen auf intelligente Weise anvisieren und töten soll. Die winzigen und einfachen Partikel wechselwirken dabei untereinander und mit ihrer Umgebung. Und sie treffen Entscheidungen – im Kollektiv. Es handelt sich um eine Art Schwarmintelligenz.

Im gleichen Labor feuert ein anderes Team Lichtimpulse auf Zellen, um deren Verhalten zu steuern. Dabei greifen die Fachleute auf Erfahrungen zurück, die sie mit der Steuerung von Roboterschwärmen gesammelt haben, und wenden sie auf Zellen an, um die Wundheilung zu beschleunigen. »Wir nutzen die Prinzipien der Schwarmtechnik und übertragen sie in die Biologie und Medizin«, sagt Sabine Hauert, eine Expertin für Schwarmrobotik und Leiterin des Labors an der University of Bristol.

Hauert beschreibt das als Rückkopplung, weil viele der Prinzipien der Schwarmtechnik aus der Morphogenese stammen – dem Prozess, der die Entwicklung von lebenden Organismen steuert. Nachdem Entwicklungsbiologen die Mechanismen der Morphogenese entdeckten, wurden sie bald auf Roboter übertragen. Man entwarf Roboterschwärme, die auf ihre Umgebung reagieren und widerstandsfähig gegen Schäden sind.

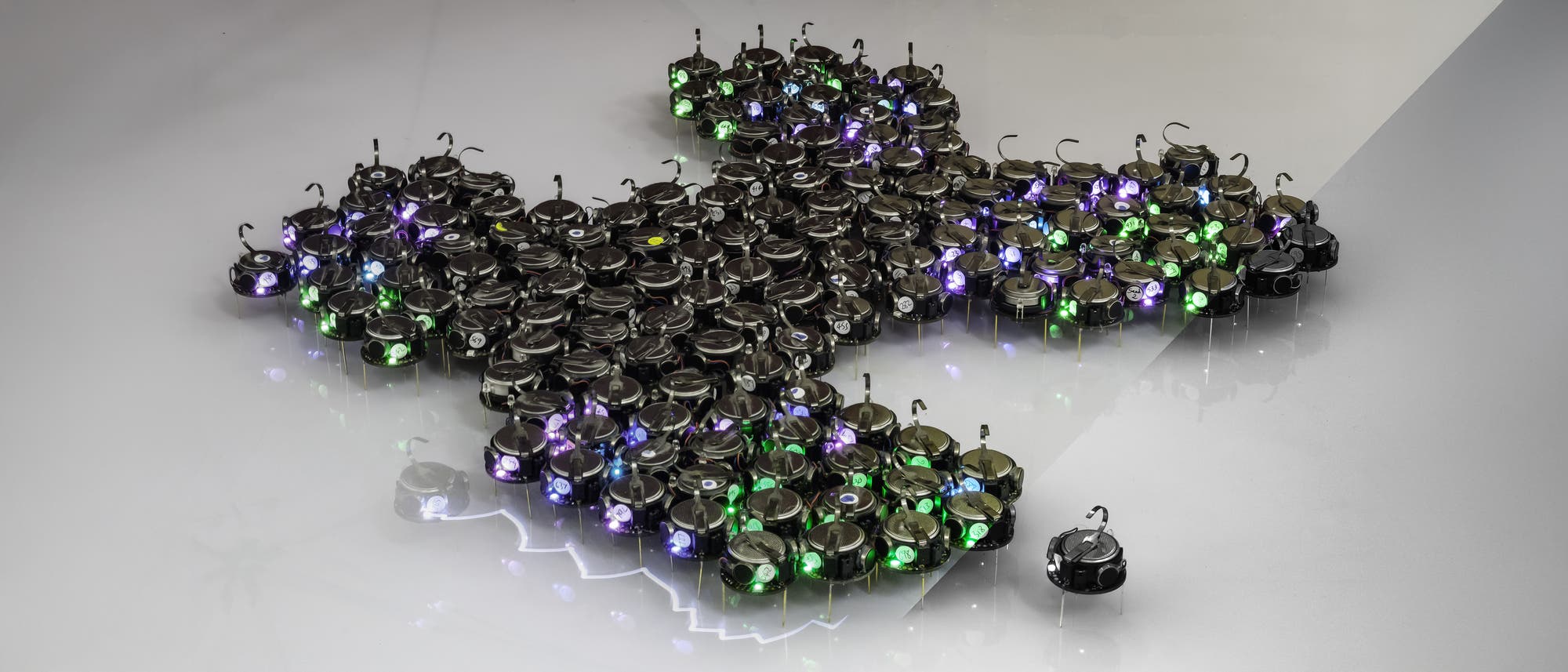

2018 programmierte ein Team unter der Leitung des Entwicklungsbiologen James Sharpe, der das Europäische Labor für Molekularbiologie in Barcelona leitet, einen Schwarm von 300 winzigen Robotern, die jene biologischen Prozesse nachahmten, die zu Mustern wie den Streifen eines Zebras führen. Als sie die Roboter bestimmten simulierten chemischen Signalen aussetzten, kam der Schwarm in Bewegung und bildete nach und nach zwei »Tentakel« aus, gefolgt von zwei weiteren, die wie eine Amöbe ihre Umgebung zu erforschen schienen. Der Roboterschwarm konnte sich sogar selbst heilen. Als die Forscher ihn in der Mitte teilten, kamen die beiden Teile allmählich wieder zusammen und verschmolzen zu einer Einheit.

Forscher wie Hauert und Sharpe decken die grundlegenden Prinzipien auf, die der Organisation und dem Verhalten komplexer Systeme zugrunde liegen, unabhängig davon, ob sie aus Zellen, Robotern oder einfach nur aus winzigen Metallstücken bestehen. »Ich untersuche nicht nur Zellen«, sagt Sharpe. »Ich untersuche die Prinzipien, nach denen sich Multi-Agenten-Systeme selbst organisieren können.«

Formen kreieren

Bei den Robotern in Sharpes Schwarm handelt es sich um Kilobots. Das sind kleine, billige und einfache Roboter, die 2012 an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, für die Schwarmforschung entwickelt wurden. Ein Kilobot besteht aus einer kleinen Leiterplatte von wenigen Zentimetern Durchmesser, die auf drei Metallbeinen sitzt. Jeder Roboter verfügt zudem über einen Infrarotsender und -empfänger, die es ihm ermöglichen, mit einem anderen Roboter in einem Umkreis von etwa zehn Zentimetern zu kommunizieren, sowie über zwei kleine Vibrationsmotoren, die ihn auf seinen drei Beinen hin und her hüpfen lassen. Beindruckend sind dabei nicht die einzelnen Roboter, sondern ihr Zusammenwirken im Schwarm. Dieser kann so programmiert werden, dass er Formen bildet, die Umgebung erkundet und sich nach einem Schaden selbst heilt.

© Ivica Slavkov und James Sharpe, EMBL

Ein Roboterschwarm organisiert sich selbst, um »Tentakel« zu bilden

Das Harvard-Team verwendete einen Schwarm von etwa 1000 Kilobots, um große Formen zu bilden. Die Zielformen waren jedoch vordefiniert, und ein Musterbildungsalgorithmus nutzte Informationen über die Position der Roboter, um sie an die richtige Stelle zu bringen. Damit wussten die Roboter, wo sie sich befanden und wo sie sich hinbewegen sollten. Sie mussten sich lediglich untereinander abstimmen, um an die richtige Stelle zu gelangen. Damit unterscheidet sich diese Art von Schwarmbildung von der in Zellen, die ein Organ oder einen Organismus ausbilden. Zellen haben keine vorgegebene Karte, und sie verfügen nicht über ein Raster, auf das sie sich zubewegen können. Laut Sharpe waren die Harvard-Bots aus entwicklungsbiologischer Sicht nicht selbstorganisierend. »Unser Ziel war es, ein System zu entwickeln, das nicht auf einem positionsbezogenen Ansatz beruht, sondern auf lokaler Selbstorganisation«, erläutert er. Ein System, das die Prozesse der biologischen Entwicklung sowohl nutzen als auch erklären kann.

Das Labor von Sharpe programmierte die Kilobots so, dass sie Muster nach dem sogenannten Turing-Mechanismus ausbilden. Nach diesem wechselwirken zwei diffundierende Chemikalien (ein Aktivator und ein Inhibitor) je nach ihrer Konzentration so, dass sie Flecken, Streifen oder Spiralen erzeugen. Turing-Mechanismen sind an der Bildung vieler biologischer Muster beteiligt, darunter die Streifen von Zebras oder die Flecken auf Schmetterlingsflügeln.

Sharpes Roboterschwarm nutzte eine virtuelle Version dieses Mechanismus: Jeder Kilobot berechnete eine simulierte Konzentration von Chemikalien an seiner Position. Die Roboter teilten diese Werte dann ihren Nachbarn mit und imitierten so die Ausbreitung der Chemikalien. Durch diese Berechnungen und Mitteilungen schuf der Schwarm einen virtuellen Pool reagierender und diffundierender Chemikalien, den die einzelnen Kilobots zur Entscheidungsfindung nutzen konnten. Die Roboter wurden so programmiert, dass sie sich in Bewegung setzten, wenn sie sich am Rand des Schwarms befanden. Sie würden dann dem Rand folgen, bis sie einen Bereich mit einer hohen Aktivatorkonzentration erreichen.

Mit diesen Regeln bildete der Roboterschwarm Auswüchse, die an Amöben erinnern. Diese Formen wurden von den Forschern nicht programmiert, sondern ergaben sich aus der internen Dynamik des Schwarms und seinen Interaktionen mit der physischen Umgebung. Der Prozess war ungenau, da sich einige der Kilobots vom Schwarm entfernten oder sogar verlorengingen. Aber angesichts seines biologischen Vorbilds macht es das nur umso so authentischer. »Es ist einem biologischen System sehr ähnlich«, sagt Sharpe. »Wenn man Stammzellen in einer Schale züchtet, gibt es darin viel Rauschen, und einige der Zellen verlieren einfach die Orientierung und treiben umher.«

Diese Unordnung ist das Gegenteil des kontrollierten, vorhersehbaren Verhaltens, das Ingenieure normalerweise anstreben. Doch dieser Kompromiss könnte sich lohnen. In einer Folgestudie zeigten die Forscher, dass sich die Schwärme nach einer Beschädigung weiterhin selbst organisieren, auch wenn einer der Auswüchse oder sogar ein großer Teil des Schwarms entfernt wurde. Diese Robustheit ist einer der Vorteile der Anwendung morphologischer Prinzipien. Die biologische Entwicklung muss unempfindlich gegenüber Fehlern und Schäden sein, da einzelne Zellen unzuverlässig sind und die Umgebung eines wachsenden Organismus unvorhersehbar ist. Roboterschwärme, die diese Prozesse nachahmen, müssen diese Eigenschaften nicht explizit geplant oder programmiert haben – sie ergeben sich einfach aus den Interaktionen.

Lösung mit Rauschen

Roboterschwärme verhalten sich so robust, weil sie ihre eigenen Musterinformationen erzeugen, anstatt sich auf eine externe Karte zu verlassen. Dadurch sind sie in der Lage, auf eine dynamische Umgebung zu reagieren – ähnlich wie eine Pflanze, die sich dem Licht zuwendet, oder wie Haut, die wächst und Wunden schließt. Sharpes Team zeigte, dass simulierte Kilobot-Schwärme um Hindernisse herum wachsen und sich dann neu gruppieren können.

Robust wird ein solcher Schwarm zudem durch die große Anzahl an Robotern, aus denen er besteht. »Die Biologie ist sehr widerstandsfähig, und das hat mit der Größe zu tun und mit der Art und Weise, wie das Rauschen in diesen stochastischen Systemen aufgenommen wird«, sagt Hauert. »Daraus können wir lernen, um technische Systeme zu entwickeln, die entgegen der Intuition zuverlässig sind.«

Experimente mit Schwarmrobotik haben gezeigt, welche Bedeutung Rauschen in biologischen Prozessen hat. Veronica Grieneisen, eine Computerbiologin an der Cardiff University, untersucht die Musterbildung in pflanzlichen und tierischen Zellen und Geweben. Ihr Labor setzte Kilobots ein, um die Zellsortierung nachzuahmen. Bei dem Prozess ordnen sich Zelltypen auf der Grundlage der unterschiedlichen Membraninteraktionen an, wie Adhäsion und Oberflächenspannung.

Ihr Team entwickelte eine spezielle Computersimulation von Kilobots. Die Forscher ließen denselben Code auf den simulierten und den echten Bots laufen. Es zeigte sich jedoch ein verblüffender Unterschied. Während sich der reale Schwarm wie erwartet sortierte, gelang das dem virtuellen Schwarm erst dann, als die Forscher der Bewegung Rauschen hinzufügten.

»Sobald man anfängt, Dinge in Bots zu übersetzen, erkennt man, dass einige dieser Dinge wirklich interessant sind – Dinge, die wir in der Biologie manchmal übersehen«, sagt Grieneisen. Ihre Computermodelle von zellulären Systemen enthielten schon immer eine Form von Rauschen, wie zum Beispiel zufällige Fluktuationen in Zellmembranen. Aber dass das Rauschen unverzichtbar ist, wurde erst klar, als sie die Diskrepanz zwischen den rauschfreien Simulationen und dem Verhalten der physischen Roboterschwärme sah. Für Grieneisen machte dies die Bedeutung der biologischen Variation deutlich, die oft übersehen wird. »Kleine Fehler, beispielsweise Unterschiede in der Genexpression zwischen einer Zelle und einer anderen, sind für die Selbstorganisation sogar von Vorteil«, sagt sie. »Gäbe es dieses Rauschen nicht, könnte das System im falschen Zustand steckenbleiben.«

Die physische Welt ist anders

Experimente wie diese unterstreichen die physische Ebene in der biologischen Entwicklung. Zwar steuern genetische Informationen den Prozess, aber er findet in physischen Systemen – in Zellen – statt, die im Chaos der realen Welt interagieren. »Die Mechanik und die physische Beschaffenheit einer Zelle sind von enormer Bedeutung«, sagt Sharpe. »Die Berechnungen oder die Entscheidungsfindung müssen nicht vollständig in den Gennetzwerken angelegt sein. Sie können auch durch physikalische Interaktionen zwischen den Zellen geschehen.«

Schwarmrobotik-Experimente am Shenyang Institute of Automation der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zeigen anschaulich, wie physische Interaktionen während der Entwicklung eines Organismus möglicherweise entscheidende Informationen liefern. Mithilfe speziell entwickelter Roboter untersuchte ein Team unter der Leitung von Lianqing Liu eine Theorie über die Entwicklung von Embryonen, die sogenannte differenzielle Adhäsionshypothese (differential adhesion hypothesis). In einem Gemisch von Zellen umgeben die Zellen mit schwächerer Adhäsion diejenigen mit stärkerer Adhäsion, und es wird angenommen, dass dieser Prozess eine Rolle dabei spielt, wie ein Embryo in bestimmten Reifestadien seine Form verändert.

Lius Gruppe schuf einen Schwarm von 50 Robotern, die unterschiedliche Adhäsionsniveaus nachahmten, indem sie verschieden starke Magnete in ihren Hüllen hatten. Die Experimente zeigten, dass bei großen Unterschieden in der Adhäsion zwischen den Robotern die Sortierung schnell erfolgte. Das Gleiche galt, wenn der Unterschied gering war. Zwischen diesen beiden Extremen, also bei einer mäßigen Differenz zwischen der schwachen und der starken Adhäsion, war die Sortierung dagegen langsam. Experimenten mit Zellkulturen bestätigten diesen Befund. Die Forscher spekulieren, dass Unterschiede in der Adhäsion, die möglicherweise durch die Expression spezifischer Gene gesteuert werden, eventuell dazu dienen, den Zeitpunkt einiger Musterungs- und Sortiervorgänge während der Embryonalentwicklung zu steuern. So könnten größere Unterschiede in der Adhäsion zwischen den Zellen zu schnelleren Prozessen führen und geringere zu langsamerer Musterbildung. Der nächste Schritt wird sein, diese Hypothese bei Embryonen zu testen.

Physische Informationen sind nicht nur in der biologischen Entwicklung nützlich, sondern können auch dazu beitragen, die Bewegungen von Tiergruppen zu koordinieren. Hungtang Ko, ein Roboterforscher an der Princeton University in New Jersey, verwendet Schwärme von Robotern, um das Schwarmverhalten von Fischen zu untersuchen. Bisher haben sich die Experimente darauf konzentriert, wie Fische visuelle Eindrücke nutzen können, um zusammenzubleiben. Aber Ko möchte eine weitere Informationsquelle erforschen.

Ko untersucht, welche Art von Strömungseffekten, zum Beispiel Wirbel, ein Fisch erzeugt, wenn er durch das Wasser schwimmt. Er stellt sich die Frage, wie auch das dem Schwarmverhalten zugrunde liegt: »Wie könnten Fische mithilfe dieser Muster erkennen, was ihre Nachbarn tun? Und wie können sie dies als indirekte Form der Kommunikation nutzen?«

Allerdings unterlagen Kos Studien einigen Einschränkungen. Zum einen schwimmen seine Roboterfische nicht schnell genug, um die Hydrodynamik echter Fische zu imitieren. Außerdem fehlt ihnen die Fähigkeit, Strömungen zu erkennen. Ko entwickelt daher Roboter, die einige der mechanischen Interaktionen erfassen können, die Fische nutzen, um Informationen über die Welt zu erhalten. Derzeit können die BlueGuppy genannten Roboterprototypen ihre Beschleunigung und Drehgeschwindigkeit registrieren. Daraus will Ko indirekt auf die Strömungsverhältnisse schließen. Außerdem plant er, Fische mit eingebauten Strömungssensoren zu entwickeln.

Wie kollektive Intelligenz entsteht

Die wichtigste Erkenntnis aus der Untersuchung von Schwärmen ist, dass komplexes kollektives Verhalten aus der Kombination vieler einfacher Interaktionen hervorgehen kann. Am deutlichsten wird dies vielleicht bei Experimenten in einem Labor der Cornell University im US-Bundesstaat New York. Kirstin Petersen und ihr Team setzten Roboter ein, die nichts weiter waren als sich drehende Magnetscheiben, die ihrerseits keine Berechnungen durchführen konnten. »Sie sind zwar nur passive Scheiben, trotzdem wechselwirken sie miteinander. Und das ist der Schlüssel«, sagt sie.

Das Forschungsteam ließ die Scheiben in Wasser schwimmen und setzte sie einem wechselnden Magnetfeld aus. Dadurch drehten sie sich und erzeugten eine Strömung im Wasser um sie herum. Die magnetischen Kräfte bringen die Scheiben zusammen, während die hydrodynamischen Kräfte sie auseinandertreiben. Das Gleichgewicht zwischen diesen Wechselwirkungen bestimmt, wie sich die Scheiben verteilen.

Der Schwarm in Petersens Experimenten enthielt eine Mischung aus großen und kleinen Scheiben. Der Größenunterschied wirkte sich darauf aus, wie die Scheiben mit dem Magnetfeld und der Flüssigkeitsdynamik interagierten. Wenn sich das Magnetfeld mit der richtigen Frequenz ändert, kann sich die Ansammlung von Scheiben selbst organisieren, wobei sich die kleineren Exemplare näher am Zentrum befinden und die größeren außen herum kreisen. Diese Sortierung zwischen großen und kleinen Scheiben, die an Experimente zur Zellsortierung und -adhäsion erinnert, wird von den Forschern nicht vorherbestimmt – es gibt keine Karte oder einen endgültigen Plan für das Muster. Stattdessen ergibt es sich vollständig aus den dynamischen Interaktionen im System. Petersens Team demonstrierte auch, dass die von den sich drehenden Scheiben erzeugten Kräfte genutzt werden können, um Objekte im rotierenden Schwarm festzuhalten oder sie daraus zu vertreiben.

Petersens Arbeit zeigt, dass Schwärme nicht aus Zellen oder Robotern bestehen müssen, um ein komplexes kollektives Verhalten zu zeigen. Etwas so Einfaches wie eine Metallscheibe reicht aus, denn die kollektive Intelligenz ergibt sich aus der Art und Weise, wie die Komponenten des Schwarms miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren. Ihr Ziel ist es, zu verstehen, wie daraus Intelligenz entsteht und wie Forscher diese in technischen Systemen wie Roboterschwärmen nutzbar machen können. »Wie können wir all diese verschiedenen Interaktionen vermitteln, um das richtige Maß an Komplexität zu erreichen?«, fragt sie.

Die Schwärme in Sabine Hauerts Labor reichen von komplexen Robotern bis hin zu einfachen Nanopartikeln. Die großen Roboter sind in der Lage, selbst zu rechnen, ihren Standort zu verfolgen und ihre Umgebung zu erfassen, während die Nanopartikel auf einfache physikalische Interaktionen angewiesen sind. Um sie für biomedizinische Anwendungen zu entwickeln, stützt sich das Team auf die Prinzipien der Morphogenese und Schwarmdynamik. »Wir programmieren sie, indem wir das Design der Partikel ändern. Dadurch verändert sich ihre Interaktion, und so können wir ihr kollektives Verhalten optimieren«, erläutert Hauert.

Mit Simulationen hat das Team gezeigt, dass diese Partikel ein komplexes Verhalten an den Tag legen. Zum Beispiel stellen sie sich in Bahnen auf, die dazu genutzt werden könnten, bestimmte Zellen in Tumoren anzusprechen. In einigen noch unveröffentlichten Experimenten hat das Team Magnetfelder eingesetzt, um die Nanopartikel dazu zu bringen, sich selbst zu winzigen Formen und Strukturen zusammenzufügen. Wenn die Forscher diese Techniken weiter verfeinern, könnte die Kombination aus kontrollierbaren Formen und programmierbarem Verhalten leistungsstarke Werkzeuge für die Verabreichung und Behandlung von Medikamenten bieten.

Bislang finden sich bioinspirierte Roboterschwärme nur in Forschungslabors, aber »wir werden diese Konzepte auf die eine oder andere Weise in der Technologie nutzen«, so Sharpe. »Vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten, aber irgendwann, denn das Konzept ist sehr, sehr leistungsfähig.« Die ersten Ansätze dazu sind in Hauerts Labor zu sehen, wo Schwarmprinzipien eingesetzt werden, um Wunden schneller heilen zu lassen. In Zukunft könnten adaptive Roboterschwärme ihre Tentakel ausfahren und damit Katastrophengebiete erkunden. Da selbst einfache Scheiben zu Schwärmen werden können, dienen diese Prinzipien vielleicht eines Tages zur Schaffung intelligenter, programmierbarer Materie. »Warum nicht schon jetzt mit diesen Konzepten spielen?«, fragt Sharpe.

Dieser von »Spektrum.de« übersetzte Artikel ist Teil von »Nature Outlook: Robotik und künstliche Intelligenz«, einer Beilage, die mit finanzieller Unterstützung des FII-Instituts erstellt wurde. »Nature« behält die volle Unabhängigkeit bei allen redaktionellen Entscheidungen in Bezug auf den Inhalt.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.