Küstenschutz an der Nordsee: Sand wird zurückgespült, geflickt, planiert

Sabine kam zuerst. Es folgte Victoria. Anfang des Jahres 2020 suchte eine ausgewachsene Sturmserie die Deutsche Bucht heim, ein Orkantief nach dem anderen tobte sich auf dem Atlantik aus. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte sich eine markante Westwetterlage mit einem sehr starken Höhenwind vor Europa etabliert, nachdem manche Klimaforscher den Jetstream bereits totgesagt hatten. Der Februar 2020 verlief dementsprechend mild und stürmisch. Auf den Nordseeinseln liefen gleich fünf Sturmfluten hintereinander auf.

Die Folgen sind nicht zu übersehen: Auf den Nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr und Amrum gab es erhebliche Sandverluste, teilte das Kieler Umweltministerium Mitte des Monats mit. Wie schnell die Stürme den Sand auf Sylt wegspülten, beobachtete Finn Mielck mit eigenen Augen. Der Geologe arbeitet in der Außenstelle des Alfred-Wegener-Instituts in List auf Sylt. »Das Gefährliche war nicht die Intensität, sondern die Dauer«, sagt er. Tagelang schlugen die Wellen auf die Insel ein. Auf der Westseite der Insel entstand dadurch eine 20 Meter hohe Abbruchkante, eine halbe Düne rutschte ins Meer. Allein an dieser Stelle gingen 400 000 Kubikmeter Sand verloren, schätzt er.

Auf Wangerooge wiederum fehlte nach Sturmtief Sabine fast der gesamte Badestrand, wie verschiedene Agenturbilder zeigen. Darauf sieht man eine meterhohe Abbruchkante, mit einem nackten Strand dahinter – die Sturmfluten haben den Sand einfach fortgetragen.

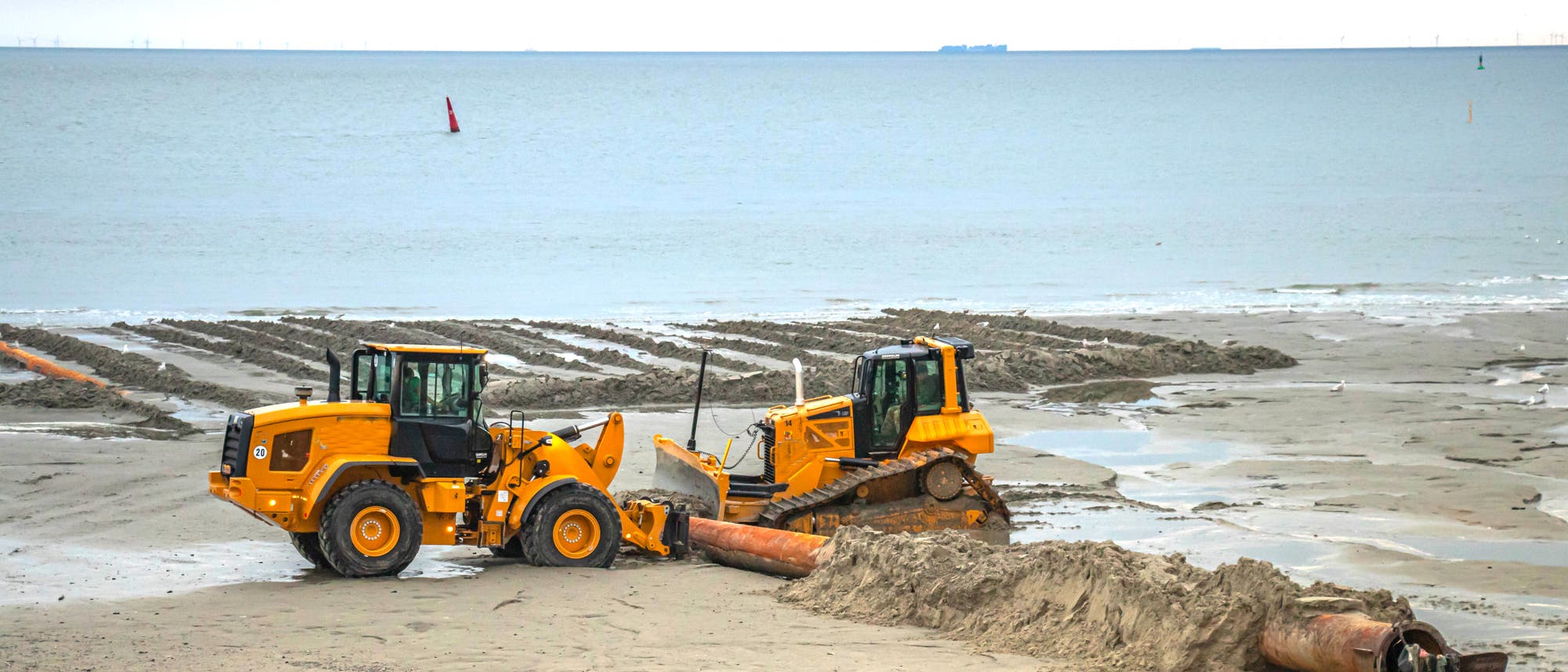

Die Insulaner haben eigentlich eine Lösung für dieses Problem. Eine, auf die sie schon seit Jahrzehnten zurückgreifen. Sie holen sich den verlorenen Sand von anderer Stelle zurück. Von »Sandersatzmaßnahmen« sprechen Behörden und Wissenschaftler. Meint: Der Sand wird unter großem Aufwand mit Schiffen aus dem Meer zurückgespült, es wird mit großem Gefährt geflickt und planiert. Und über den Sommer liegt der erneuerte Badestrand makellos herum, so als wäre er nie weg gewesen.

Inseln stabil halten? So geht's!

Von April an, wenn die Sturmsaison langsam zu Ende geht, werden vor den Inseln Sylt, Föhr und Amrum spezielle Schiffe auffahren, die den Sand vom flachen Meeresboden zurück an den Strand spülen. Im Osten der Insel Wangerooge werden hingegen Bagger den Sand vom vorgelagerten Nassstrand auf Muldenkipper verfrachten. Die bringen den begehrten Rohstoff dann zurück zum Badestrand. Der Mensch versucht dadurch, die Lage der Insel künstlich stabil zu halten.

Von allen Nordseeinseln ist Wangerooge am stärksten von Menschenhand geformt. Denn ohne menschlichen Einfluss würde Wangerooge wandern. Die Schwemmlandinsel, die erst in der letzten Eiszeit entstand, würde sich infolge der ausgeprägten Sedimentdynamik in der Nordsee langsam nach Osten und Süden verlagern.

Sylt hingegen ist keine Schwemmlandinsel, es war einst Teil des Festlands, bevor die verheerenden Mandränken im Mittelalter das beliebte Eiland isolierten. Sylt wurde schon während der vorletzten Eiszeit geprägt, des Saale-Glazials vor über 100 000 Jahren. Daher ist es aus alten Moränen aufgebaut, der Geest. Sylt ist – so profan kann Wissenschaft sein – lediglich ein Abtragungsrest des holozänen Festlands. Die Westküste verlief einst einige Kilometer weiter westlich, denn die See nagt an dem Sediment, die Insel bietet den Fluten ihre ganze Breite von 40 Kilometern. Seit einigen Jahrzehnten üben sich daher auch die Sylter am Strandaufbau. »Wir versuchen, die Insel künstlich an einer Stelle zu halten«, sagt der Geologe Finn Mielck.

Der Kampf gegen das Meer ist nicht zu gewinnen

Doch der nächste Sturm kommt. Im Frühjahr beginnt der Kampf Mensch gegen die See dann wieder von vorne. Wer ein modernes Ebenbild für Sisyphos suchte, wird heute also an den Nordseeinseln fündig. Zwar geht es nur um gemahlene Steine, aber die Analogie zur antiken Geschichte ist verblüffend: Denn man kann das Bemühen zu Recht als völlig absurdes wie aussichtsloses Unterfangen interpretieren; mit dem doch gewichtigen Unterschied, dass die heutige Variante obendrein ziemlich teuer ist. Mehrere Millionen Euro kosten die Sandaufspülungen Jahr für Jahr. Nicht nur das: Wie stark die Eingriffe der Natur zusetzen – den Muscheln, Fischen und Vögeln –, ist längst nicht geklärt. Wie lange kann das noch gut gehen?

»Teurer wird es auf jeden Fall«

Finn Mielck, Geologe

Ewigkeitskosten nennen Wissenschaftler wie der Geomorphologe Harald Zepp diesen Kampf gegen das Meer, weil er nicht zu gewinnen ist. Und man braucht kein Klimaforscher zu sein, um für die Zukunft noch höhere Anstrengungen und Kosten zu prognostizieren. Der Anstieg des Meeresspiegels wird die Inseln an Grenzen bringen, und dazu müssten in Zukunft nicht einmal heftigere Stürme in der Nordsee toben. Der Aufwand wird jedenfalls immer größer, um den Status quo einigermaßen zu erhalten. »Teurer wird es auf jeden Fall«, sagt auch Finn Mielck, allerdings seien die Kosten im Vergleich zu den Tourismuseinnahmen eher gering.

Die Kritik an den Sandaufspülungen wird nicht nur wegen der Kosten geäußert – die gibt es seit Beginn der Maßnahme in den 1970er Jahren. Es wird diskutiert, was die gewaltigen Sandumwälzungen in der Natur eigentlich anrichten. Ein aktuelles Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat sich zur Aufgabe gemacht, den Stand der Forschung dazu kompakt zusammenzufassen. Dazu sind die Maßnahmen in den vergangenen drei Jahren von verschiedenen Forschungseinrichtungen eingehend untersucht worden. Stencil heißt das Projekt, offiziell firmiert es als »allgemeine Entscheidungsunterstützung für die Praxis«. Die Zurückhaltung ist absichtsvoll gewählt, man möchte die Entscheidungsträger nicht bevormunden. Aber ein Statement ist Stencil schon, manche Passagen haben es in sich.

Finn Mielck ist einer der Mitautoren, er ist auf Sylt geboren, er kennt die Insel wie nur wenige. Eine Idee hinter dem Vorhaben sei es schon gewesen, die Sandaufspülungen umweltfreundlicher zu gestalten, sagt er. Denn in Zukunft könnten neue Schutzzonen ausgewiesen werden. Und so liest sich dann auch der Bericht: »Die langfristigen Umweltauswirkungen von Sandentnahme und Sandaufspülungen sind weitestgehend unbekannt«, heißt es. Womöglich seien die Folgen für das Ökosystem in der Praxis nicht genügend berücksichtigt worden. Denn jede Sandaufspülung ist ein »Eingriff in das Ökosystem«, steht dort geschrieben. Zudem spiele die Erholung der Umwelt bei der Planung und Genehmigung häufig nur eine »untergeordnete Rolle«. Und außerdem gebe es europaweit keine einheitlichen Regelungen zur Durchführung und Überwachung von Sandentnahmen. Wie kann das sein?

Auf Küstenschutz mit Stein und Beton folgte Küstenschutz mit Sand

Sand ist mittlerweile die erste im Küstenschutz. Die Aufspülungen sind keine typisch deutsche Angelegenheit, mit Sand schützen auch Holländer, Dänen, Briten, Spanier, Amerikaner und Australier ihre Küsten. Damals, in den 1960er Jahren, galten sie als ernsthafte Alternative für harte Küstenschutzmaßnahmen wie Deckwerke und Strandmauern, die bis vor ein paar Jahrzehnten praktiziert wurden. Rechtwinkelig zum Ufer errichtete Dämme, so genannte Buhnen, wurden hingegen schon vor Jahrhunderten gebaut. Ebenfalls Schutz boten auch Bepflanzungen mit Strandhafer, die die Dünen befestigten.

Die Technokratie der Nachkriegszeit sah Küstenschutz aus Stein und Beton vor, insofern bauten die Sylter massive Mauern und stellten massive Tetrapoden an die Küste, um sie vor den Unbilden des Meeres zu schützen. Allerdings zeigten sehr schwere Sturmfluten wie die historische von 1962, dass sich der Blanke Hans auch von harten Küstenschutzmaßnahmen nicht zähmen ließ: Sylt stand tagelang unter Wasser. Außerdem wirkt eine Tetrapodenkette wie ein Sandfänger, der die dahinter liegende Südspitze Sylts, die Odde, langsam untergehen lässt.

Insofern waren die weichen Maßnahmen, die sich in den 1970er Jahren langsam durchsetzten, ein willkommener Paradigmenwechsel im Küstenschutz. Denn Sand schützt die Küste und erfreut die Touristen. Auf Sylt begannen die Sandaufspülungen schon im Jahr 1972, allerdings trauten die Sylter der Sache zunächst nicht. Sand soll vor Stürmen schützen? Doch die Zweifler verstummten schnell.

Verschiedene Förderverfahren werden bis heute weltweit angewandt. Schwimmende Stechkopfbagger oder Saugbagger bohren sich bis zu 20 Meter in den Meeresboden und fördern so den Sand aus dem Meer. Das Verfahren wird zu den marinen Tiefenentnahmen gezählt, ist in Europa aber eher unüblich. Im Gegensatz dazu hinterlassen schwimmende Schleppkopfbagger und Schleppsaugbagger kein tiefes Loch, sondern eine flächige Furche, die allerdings mehrere hundert Meter lang sein kann. Weniger verbreitet ist in Deutschland die Verwendung terrestrischer Sande, weil die Kosten des Transports meist viel zu hoch sind.

Der Spülsand wird entweder in einem hohen Bogen auf den Strand gespült, über ein massives Rohr auf den Strand transportiert oder direkt aus dem Laderaum des Schiffs vor den Strand gekippt. Bei der so genannten Strandaufspülung wird der Sand genau in die Zone platziert, in der die Wellen auflaufen. Dazu muss allerdings der Strand gesperrt werden, weil Erdbaumaschinen den Rohstoff verteilen. Im Gegensatz dazu wird bei einer Vorstrandspülung der Sand unterhalb der Wasserlinie platziert. Solche Maßnahmen sind geeignet, um die Wellenenergie frühzeitig zu reduzieren: Die Wellen brechen vorzeitig – und die Küste wird geschont. Diese sublitorale Aufspülung eignet sich vor allem für die Strände, die stark von Ebbe und Flut beeinflusst werden.

Küstenschützer arbeiten mit bis zu 30 Millionen Kubikmeter Sand

Für Sylt stammt der Sand von einem kleinen Areal vor Westerland. Punktuell werden in verschiedenen Abschnitten der Westküste 100 bis 200 Kubikmeter Sand pro Meter Küstenlinie aufgespült. In Holland experimentieren Küstenschützer hingegen seit einigen Jahren mit so genannten Megaaufspülungen. Dabei werden gigantische Sandmengen von 20 bis 30 Millionen Kubikmetern ausgebracht, die Verteilung übernehmen Wind und Wellen. Sandmotor heißt das Projekt in der Nähe Den Haags. Die Folgen sind allerdings nur schwer abzuschätzen. »Flora und Fauna werden auf einer großen Fläche nachhaltig und lückenlos gestört«, heißt es dazu im Stencil-Bericht. Zudem besteht die Möglichkeit, dass einiges an Sand ungenutzt im tieferen Meer verschwindet.

Grundsätzlich verursachen die Sandaufspülungen aber ein Problem: Die kleinen Tiere, die auf dem oder im Meeresboden leben, Benthos genannt, werden durch die Sandentnahme gestört. Zudem werden Fische, Seevögel und andere Meeresbewohner wahrscheinlich beeinträchtigt. Tiefe Löcher könnten verschlicken und der Sauerstoff könnte knapp werden, was die Wiederansiedlung der Benthos-Lebensgemeinschaft behindern könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass Schwermetalle und pathogene Bakterien frei werden. Es dauert außerdem mehrere Jahrzehnte, bis sich die Entnahmestelle regeneriert. Wenn überhaupt. Genaues weiß man einfach noch nicht.

»Würmer haben halt keine Lobby«

Finn Mielck, Geologe

Flächige Entnahmestellen regenerieren sich zwar schneller, allerdings bedeutet eine solche Furche einen viel großflächigeren Eingriff in das Ökosystem. Die Bodenfauna wird zerstört, die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft nach Wiederansiedlung wohl verändert. Der Schlangenstern, der es eher schlickig mag, könnte davon profitieren. Was die Sandentnahmen allerdings für Borstenwürmer oder die Gemeine Miesmuschel bedeuten, ist Gegenstand aktueller Forschung.

Die Inseln wieder wandern zu lassen, ist völlig unrealistisch

»Würmer haben halt keine Lobby«, fasst es Finn Mielck zusammen. Ginge es um Robben, Delfine oder Schweinswale, sähe die Lage wohl anders aus. Doch dass sich die anthropogene Sedimentdynamik auf die ganze Nahrungskette auswirkt, ist eher unwahrscheinlich. Trotz ökologischer Vorbehalte sieht der Geologe aber keine Alternative zum Sand für den Küstenschutz. Auch Biologen seien im Zweifel eher für softe Maßnahmen. Ein Deich aus Beton statt schöner Sandstrände sei den Menschen an der Nordsee nur schwer zu vermitteln.

Der Benthosökologe Martin Wahl vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel sieht das ähnlich, allein aus ästhetischen Gründen möchte er keine Betonmauern an den Inseln. Die geringe Lobby der Würmer hat für ihn einen ganz simplen Grund. Man sehe die Sandfauna nicht, deshalb sei sie uns auch nicht präsent. Jede Entnahme ist für die Tiere tödlich, bestätigt er, allerdings werde der Abschnitt nach einiger Zeit wiederbesiedelt. Solange die Sandentnahme also nur lokal erfolge, könne das Ökosystem den Eingriff verkraften.

Und dennoch hält Martin Wahl die gängige Praxis allein aus ökonomischen Gründen für nicht zukunftsfähig. »Das Meer wird irgendwann gewinnen«, sagt er. Doch wirkliche Alternativen zum Sand gibt es bis heute keine. Die Deiche zu öffnen, um die Inseln wieder wandern zu lassen, ist völlig unrealistisch. Und so wird sich so lange nichts ändern, bis vielleicht ein richtig schwerer Orkan neue Fakten schafft.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.