- Startseite

- Astronomie

- Aktuelle Seite:

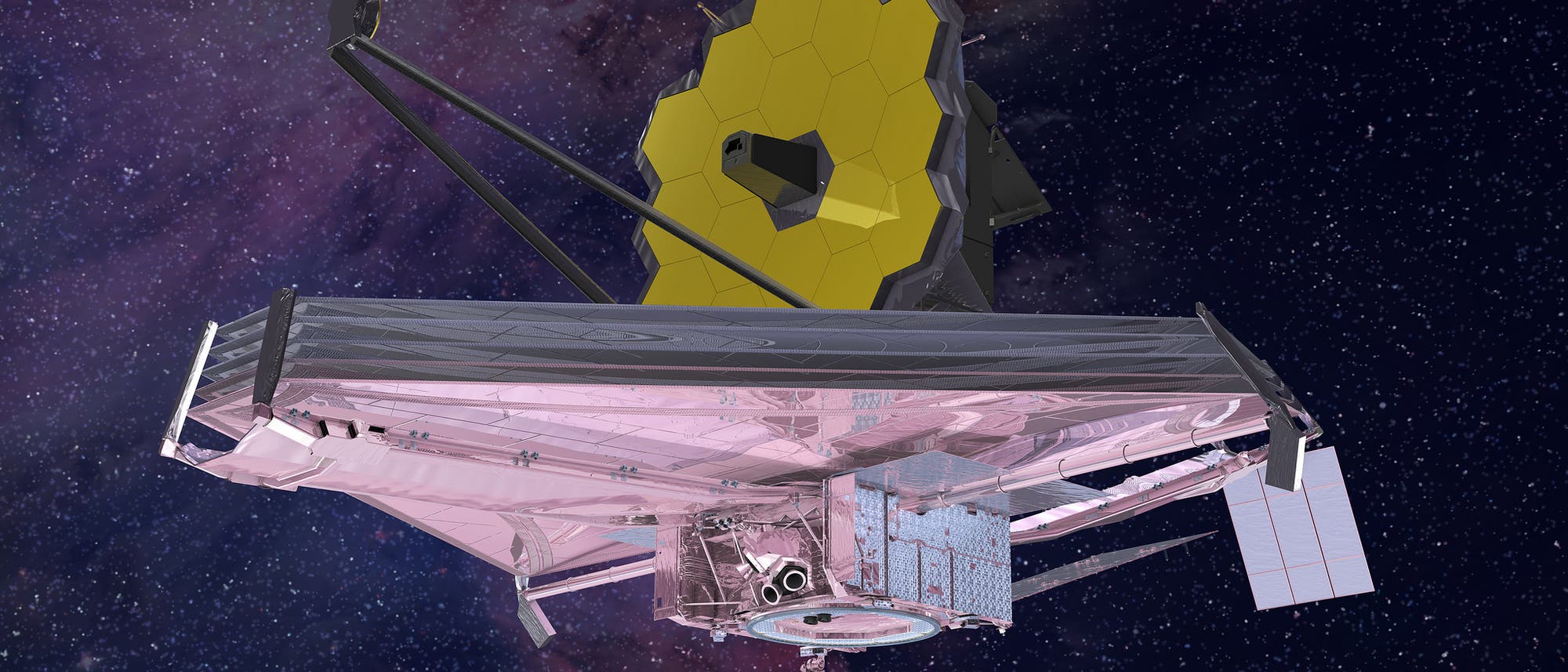

Slowblog: Die spannenden Funde des James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope: Blicken Sie dem JWST über die Schulter!

Eine Webseite zeigt in Echtzeit an, was das James Webb Space Telescope gerade beobachtet. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Blog.

© NASA

(Ausschnitt)

Auf der Webseite »What is Webb Observing now?« ist zu sehen, welches Himmelsobjekt gerade mit dem James Webb Space Telescope ins Visier genommen wird.

- Seit dem 25. Dezember 2021 ist das James Webb Space Telescope – kurz JWST – im All unterwegs.

- Am 12. Juli 2022 präsentierten die Beteiligten die ersten Bilder des Weltraumteleskops der Superlative. Darunter den tiefsten Blick ins Universum, der bislang aufgenommen wurde.

- Mit Hilfe der Bilder des JWST wollen Astrophysikerinnen und Astrophysiker erstmals Einblicke in das dunkle Zeitalter des Universums bekommen, bewohnbare Exoplaneten studieren und bisher unbekannte Erscheinungen im Kosmos entdecken.

- Die amerikanische Weltraumbehörde NASA, die Europäische Weltraumorganisation ESA und die kanadische Weltraumorganisation CSA arbeiten gemeinsam an der Mission.

- In diesem Slowblog informieren wir ab sofort über die Technik und berichten über die wesentlichen Ereignisse und Erkenntnisse der Mission.

Wichtige Updates

12.07.2023

10:28 Uhr

Jan Dönges

Ein Jahr »James Webb«: Das ist unsere Auswahl der zehn schönsten Bilder des Weltraumteleskops

05.04.2023

13:33 Uhr

Katharina Menne

Viel wurde bereits darüber geschrieben, dass das James Webb Space Telescope (JWST) die ältesten je beobachteten Galaxien abgelichtet hätte. Sie sollen weiter als 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernt und nur wenige Augenblicke nach dem Urknall entstanden sein. Doch bislang fehlte jegliche spektroskopische Bestätigung. In zwei Artikeln in »Nature Astronomy« beschreiben und analysieren Emma Curtis-Lake, Brant Robertson und Kollegen nun Daten von vier Galaxien mit Rotverschiebungen im Bereich von z = 10 bis z = 13 und kommen zu dem Schluss: Ja, sie sind wirklich so alt. Damals war das Universum gerade einmal 300 bis 500 Millionen Jahre jung. Zum Vergleich: Das ist ein kürzerer Zeitraum, als es Haie auf der Erde gibt. Mit dem JWST sind nicht nur präzisere Messungen, sondern vor allem auch Messungen möglich, die deutlich weiter in die Vergangenheit des Universums blicken als alle Teleskope zuvor. Wegen der hohen Empfindlichkeit der Geräte können mit dem JWST zum Beispiel extrem weit entfernte Galaxien untersucht werden, deren Licht lange Zeiträume zurückgelegt hat. Weil sich das Universum ausdehnt, ist das Licht dieser weit entfernten Galaxien zum einen recht schwach und zum anderen um den Faktor 1 + z rotverschoben. Das liegt daran, dass Lichtwellen auf ihrer Reise über große Entfernungen auseinandergezogen werden und sich so die Wellenlänge ändert. Je röter das Bild, desto weiter entfernt ist das Objekt. z ergibt sich aus dem Verhältnis der beobachteten Wellenlänge zur ursprünglichen Wellenlänge. Da die Fachwelt allerdings noch nicht viel mehr als ein halbes Jahr Erfahrung mit dem JWST sammeln konnte, besteht das Risiko, die Galaxienfarben falsch zu interpretieren. Die einzige Möglichkeit, sich einer Rotverschiebung zu vergewissern, besteht darin, sie mit spektroskopischen Beobachtungen abzugleichen. Das hätten Curtis-Lake und ihr Team in einer »technischen Meisterleistung« getan, schreibt der Astronom Pieter van Dokkum von der Yale University in einem Begleitartikel . Sie nutzten aus, dass Galaxien mit hoher Rotverschiebung oft ausgeprägte Spektren im UV-Bereich aufweisen, die dann aber abrupt abgeschnitten werden, weil das Licht von neutralem Wasserstoff in den Sternatmosphären und interstellarem Gas absorbiert wird. Darin unterscheiden sie sich von Galaxien, die aus anderen Gründen rot im Teleskop erscheinen. Darüber hinaus bestimmte das Team die Sternentstehungsraten der Galaxien, ihre Größe, Masse und andere Eigenschaften . Alles deutet darauf hin, dass jede Galaxie 100 Millionen Sonnenmassen an Sternen enthalten könnte. Die Autoren stellen fest, dass die registrierten Spektren keine Fingerabdrücke komplexer Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff zeigen, sondern den vom Urknall übrig gebliebenen Wasserstoff und das Helium noch nicht vollständig umgesetzt haben. Sie vermuten, dass ihre Ergebnisse die rasante Entstehung der ersten Generationen von Galaxien belegen. Es scheint, als hätte die Bildung massereicher Galaxien überraschend früh begonnen – vielleicht früher, als es das bisherige Standardmodell für die Sternentstehung zulässt. Das könnte bedeuten, so schreibt Pieter van Dokkum, »dass die Geburt der ersten Galaxien so früh gewesen sein könnte, dass ihre Erforschung sogar jenseits der Möglichkeiten des JWST liegt«.

21.02.2023

10:33 Uhr

Katharina Menne

Der zweite Beobachtungszyklus des James Webb Teleskops startet bald – und ist bereits siebenfach überbucht ... Mit 1602 eingereichten Anträgen übertreffe das Interesse den bisher größten Zyklus des Hubble Teleskops mit damals 1298 Vorschlägen.

13.01.2023

16:36 Uhr

Katharina Menne

Hurra!

05.09.2022

15:07 Uhr

Katharina Menne

Das James Webb Space Telescope hat sein erstes Bild von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufgenommen. Es ist zwar nicht das erste Bild eines Exoplaneten überhaupt – auch das Hubble-Teleskop kann das – aber es ist dennoch von besonderer Bedeutung, weil es die Möglichkeiten des Teleskops zeigt, ferne Welten zu erforschen und noch genauer zu vermessen als bisher. Der Exoplanet namens HIP 65426 b ist laut Angaben der Europäischen Weltraumagentur ESA rund 350 Lichtjahre von der Erde entfernt und ein sogenannter Gasriese. Das heißt, er hat keine feste, felsige Oberfläche, sondern besteht hauptsächlich aus leichten Gasen wie Wasserstoff oder Helium. Er ähnelt damit Jupiter, ist allerdings etwa sechs- bis achtmal so schwer. Für einen Planeten ist HIP 65426 b mit rund 15 bis 20 Millionen Jahren noch recht jung. Zum Vergleich: Unsere Erde existiert seit gut 4,5 Milliarden Jahren. Astronomen hatten den Planeten bereits 2017 mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile entdeckt – das Webb-Bild offenbart jedoch neue Details, die bodengestützte Teleskope aufgrund der störenden Infrarotstrahlung der Erdatmosphäre nicht erkennen können. Zuletzt konnten auf verschiedenen Wegen etliche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems identifiziert werden, mehr als 5000 gelten als offiziell bestätigt. Die allermeisten davon wurden allerdings über indirekte Methoden entdeckt. So lässt sich zum Beispiel auf die Existenz eines Planeten schließen, wenn sich die Helligkeit eines Sterns periodisch verändert. Auch ein leichtes Wackeln des Sterns, ausgelöst durch die Schwerkraft seines Planeten, kann ein Indiz sein. Direkte Bilder von Exoplaneten sind eher selten und meist von bescheidener Qualität. Auch die Bilder, die das JWST gemacht hat, sind nicht viel mehr als ein charakteristischer Pixelhaufen. Das liegt daran, dass Planeten viel dunkler sind als ihre Zentralsterne. HIP 65426 b etwa ist zwar 100 Mal weiter von seinem Stern entfernt sind als die Erde von der Sonne – sein Licht ist aber im nahen Infrarotbereich mehr als 10.000 Mal schwächer als das seines Sterns. Die Kameras von Webb sind deshalb beide mit sogenannten Koronagraphen ausgestattet, die das Sternenlicht ausblenden. Die Aufnahmen sind im Rahmen einer großen internationalen Kollaboration unter Leitung von Sasha Hinkley von der University of Exeter entstanden. Die Forschungsgruppe berichtet bereits in einem noch nicht begutachteten Preprint von den Messungen.

11.07.2022

22:50 Uhr

Andreas Müller

Nach langem Bangen und fiebriger Anspannung ist es endlich so weit: Hier sehen wir das erste »richtige«, wissenschaftliche Bild des James Webb Space Telescope (JWST). Kurzfristig war bekannt gegeben worden, dass US-Präsident Joe Biden die Ehre zuteilwird, dieses Bild einen Tag früher, nämlich am 11. Juli 2022 um 23.00 Uhr MESZ zu präsentieren. Tatsächlich wurde es dann kurz nach Mitternacht, am 12. Juli unserer Zeit. Das erste Bild ist eine Tiefenfeldbeobachtung, ein Deep Field. Dabei wird eine kleine Himmelsregion längere Zeit belichtet, so dass schwache und häufig auch sehr weit entfernte Quellen sichtbar werden. Das JWST wurde auf die Quelle SMACS J0723.3-7327 im Sternbild Fliegender Fisch (Volans) am Südhimmel ausgerichtet. Dort befinden sich mehrere ferne Galaxien, und es gibt bereits bekannte Deep Fields, um sie vergleichen zu können. Im JWST-Deep-Field erkennen wir einen hellen Stern im Vordergrund, links oberhalb der Bildmitte. Auf Grund der sechseckigen Form des JWST-Hauptspiegels und seiner Segmente hat er sechs markante Zacken. Auffällig sind die um das Zentrum gebogenen Strukturen. Dabei handelt es sich um verzerrte Galaxienbilder, die durch den Gravitationslinseneffekt, den Albert Einstein vorhersagte, erzeugt werden. Sonst sind viele einzelne Galaxien in verschiedenen Farben zu sehen. Sie befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen, typischerweise Milliarden Lichtjahre, und Entwicklungszuständen. Auch wenn das Bild anmutet wie im sichtbaren Licht, handelt es sich um ein Infrarotbild: Das JWST ist ein Infrarotteleskop, das Strahlung bei Wellenlängen von ungefähr 2 bis 28 Mikrometern registrieren und Bilder oder Spektren aufnehmen kann. Damit wir die Infrarotbilder überhaupt wahrnehmen können, müssen die Infrarotwellenlängen in sichtbare Farben übersetzt werden. Daraus resultiert ein Falschfarbenbild. Wir sehen Himmelsobjekte so, als ob wir Augen hätten, die Infrarot erkennen könnten – und das sehr scharf.

25.01.2022

09:15 Uhr

Alina Schadwinkel

Herzlich willkommen, James! Webb ist am zweiten Lagrange-Punkt angekommen. Der Orbit ist rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und eignet sich hervorragend, um den Weltraum zu erkunden. Zum Vergleich: Das Weltraumteleskop Hubble kreist in etwa 550 Kilometern Höhe um die Erde.

05.01.2022

08:51 Uhr

Alina Schadwinkel

Kurz hatte es so ausgesehen, als ob etwas schiefgegangen wäre. Doch nach acht Tagen klappen und zurechtruckeln ist der Sonnenschutz voll entfaltet. »Schalter, die anzeigen sollten, dass die Abdeckung aufgerollt war, wurden nicht wie vorgesehen ausgelöst«, heißt es im NASA-Blog. Back-up-Daten hätten jedoch gezeigt, dass alles passt. Die Temperaturdaten etwa. Ebenso hätten die »Gyroskopsensoren eine Bewegung angezeigt, die mit der Aktivierung der Sonnenschutzabdeckungsauslöser übereinstimmte«. Der Schutzschild besteht aus fünf Lagen einer speziellen Kunststofffolie. Sie stellt sicher, dass die Temperatur des Teleskops auf nicht mehr als minus 233 Grad Celsius ansteigt. Wer wäre da nicht auf Betriebstemperatur?!

25.12.2021

14:20 Uhr

Alina Schadwinkel

Finally! Webb ist wie geplant gestartet. Um 13.20 Uhr deutscher Zeit hob das Teleskop an Bord einer Ariane-5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou an der Atlantikküste von Französisch-Guayana ab. Von diesem Moment an liefen auch die folgenden Stunden wie geplant.

25.12.2021

11:28 Uhr

Alina Schadwinkel

Wann startet das Teleskop, wann kommt es auf der vorgesehenen Umlaufbahn an und welche Aufgaben soll es meistern? Die einzigartige Reise des Teleskops und die Technik des Super-Spähers zeigt ein interaktives 3-D-Modell .

25.12.2021

11:00 Uhr

Alina Schadwinkel

Herzlich Willkommen im Slowblog zum James-Webb-Space-Teleskop (JWST) , dem größten, leistungsstärksten und komplexesten Weltraumteleskop, das je gebaut wurde. Es soll Rätsel in unserem Sonnensystem lösen, ferne Exoplaneten aufspüren und helfen, den Ursprung des Universums zu verstehen. Doch wie nahe werden Forschende dem Urknall dank Webb kommen? Wird man bewohnbare Planeten finden, die um andere Sterne kreisen? Und was bedeutet das für die Menschheit? Ob das Webb-Teleskop seinen hohen Kosten und Anforderungen gerecht wird, können Sie hier verfolgen.

Dr. Tilmann Althaus

Möchten Sie wissen, wohin das James Webb Space Telescope gerade ausgerichtet ist und welches Objekt zurzeit untersucht wird? Dann ist für Sie die Webseite »What is Webb Observing now?« der richtige Anlaufpunkt. Wenn Sie die Seite aufrufen, erscheint ein Himmelsausschnitt, der von einer professionellen Himmelsdurchmusterung wie dem Two Micron All Sky Survey (2MASS) stammt. Auf diesem ist mit einem Quadrat und Fadenkreuz das anvisierte Objekt markiert, oben wird der Objektnahme und Typ sowie der Name des wissenschaftlichen Beobachtungsprogramms angegeben. Zudem lässt sich der Ausschnitt heran- oder herauszoomen.

Mit den Buttons »Previous Target« lassen sich die vorherigen Beobachtungsobjekte aufrufen, und es wird angegeben, ob die Beobachtung erfolgreich war. Mit »Next Target« lassen sich die in der Folge geplanten Beobachtungen aufrufen. Dabei springt die Himmelsansicht wie ein Film auf das neue Objekt. Die gesamte Webseite lässt sich sehr einfach bedienen – probieren Sie es aus!

Mit den Buttons »Previous Target« lassen sich die vorherigen Beobachtungsobjekte aufrufen, und es wird angegeben, ob die Beobachtung erfolgreich war. Mit »Next Target« lassen sich die in der Folge geplanten Beobachtungen aufrufen. Dabei springt die Himmelsansicht wie ein Film auf das neue Objekt. Die gesamte Webseite lässt sich sehr einfach bedienen – probieren Sie es aus!

Ein Screenshot der Webseite »What is Webb Observing now?«. Screenshot: public domain

Katharina Menne

Der siebte Planet des Sonnensystems erinnert auf dieser Infrarotaufnahme des JWST an den Ringplaneten Saturn. . NASA, ESA, CSA, STScI

Unvorstellbare drei Milliarden Kilometer von uns entfernt zieht Uranus seine Bahnen um die Sonne. Kein Wunder, dass der Versuch, schöne Fotos von ihm zu machen, bislang fast immer misslang. Der nach dem griechischen Himmelsgott Uranos benannte Planet bekam in der Vergangenheit allerdings auch nicht sonderlich viel Beachtung. Die meisten der heute bekannten Bilder und Daten stammen von einem Vorbeiflug der Sonde Voyager 2 im Jahr 1986. Doch nun gibt es das James-Webb-Teleskop – und plötzlich erscheint Uranus in einem völlig anderen Licht.

Auf der Aufnahme, die die US-Raumfahrtbehörde NASA nun veröffentlicht hat, erinnert die 1781 entdeckte Gaskugel an eine hübsche Brosche mit einer Perle in der Mitte. Das Bild enthüllt bislang unbekannte Details in der Wolkendecke des eisigen Planeten, weitere Ringe seines komplexen Ringsystems und viele der 27 bekannten Monde. Aufgenommen wurde das Bild mit der Near Infrared Camera in vier unterschiedlichen infraroten Wellenlängenbereichen.

Eine Besonderheit von Uranus, die auf dem Bild gut zu erkennen ist, ist, dass er als einziger Planet auf der Seite liegt: Seine Rotationsachse ist gegenüber der Achse seiner Umlaufbahn um mehr als 90 Grad gekippt. Seine Pole zeigen nicht nach oben oder unten, sondern entweder in Richtung Sonne oder davon weg. Die hell hervortretende, aus gefrorenen Gasen bestehende Kappe am Pol des Planeten bildet sich offenbar immer dann, wenn Uranus sich der Sonnenwende nähert. Weil er 84 Erdjahre braucht, um die Sonne einmal zu umrunden, dauern die Jahreszeiten auf Uranus Jahrzehnte. Den Nordpol von Uranus hat deshalb noch kein Mensch aus der Nähe gesehen, er kommt gerade erst wieder aus dem Schatten. An die helle Kappe schließt ein etwas dunklerer Kragen an, der schließlich in die dunklen mittleren Breiten übergeht, die in diesem Falschfarbenbild blau erscheinen. Hier lassen sich mehrere helle Flecken erkennen, bei denen es sich wahrscheinlich um Stürme handelt.

Auf der Weitfeldaufnahme sind die fünf klassischen Monde zu erkennen, die in den Jahren 1787 bis 1949 entdeckt wurden, sowie zahlreiche weitere. NASA, ESA, CSA, STScI

Während das Ringsystem von Uranus im sichtbaren Licht nur mit Mühe erkennbar ist, tritt es im Infraroten sehr deutlich hervor und erinnert fast an die prachtvollen Ringe von Saturn. Besonders die fünf dichtesten Ringe sind gut zu sehen, der hellste von ihnen ist der Epsilon-Ring. Zum Planeten hin schließt sich der sehr schwache Zeta-Ring an. Außerhalb des Epsilon-Rings sind weitere Ringe sichtbar. Im Gegensatz zu den Saturnringen, die überwiegend aus hellem Wassereis bestehen, sind die Uranusringe aus sehr dunklem Material aufgebaut, dass eher an Steinkohle erinnert. Daher sind sie im sichtbaren Licht sehr leuchtschwach und werden vom Planeten überstrahlt. Somit wurden sie erst im Jahr 1977 bei der Bedeckung eines Sterns durch Uranus entdeckt.

Die weiß bis hellblau leuchtenden Punkte sind einige der kleineren inneren Monde von Uranus, die den Planeten zum Teil innerhalb seines Ringsystems umrunden. Verglichen mit den vier großen Jupitermonden oder dem Saturnmond Titan sind es eher kleine Himmelskörper von maximal einigen Dutzend Kilometern Durchmesser, die zum großen Teil aus Wassereis mit Beimengungen von Silikatgesteinen bestehen. Die Uranusmonde sind überwiegend nach literarischen Figuren aus den Werken von William Shakespeare benannt. Ihre Namen lauten von innen nach außen: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon.

Dr. Tilmann Althaus

Mit der Near Infrared Camera NIRCam an Bord des James Webb Space Telescope entstand dieses Falschfarbenbild des Jupitermonds Europa. Tara Regio ist das helle Gebiet rechts unterhalb der Scheibenmitte. NASA, ESA, CSA, G. Villanueva (NASA/GSFC), S. Trumbo (Cornell Univ.), A. Pagan (STScI)

Spektroskopische Untersuchungen mit dem James Webb Space Telescope (JWST) haben auf dem Jupitermond Europa gefrorenes Kohlendioxid, umgangssprachlich Trockeneis, nachgewiesen. Das Trockeneis ist nicht homogen auf der Eiskruste des 3128 Kilometer großen Jupitertrabanten verteilt, sondern tritt in manchen Gebieten gehäuft auf. Dies wird von zwei Forschungsgruppen um Samantha Trumbo an der Cornell University in Ithaca, New York, und um Geronimo Villanueva vom NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, als Hinweis darauf interpretiert, dass das Kohlendioxid aus dem Mondinneren stammt.

Es gab bereits zuvor Hinweise darauf, dass sich unter einer etwa 20 bis 50 Kilometer dicken Kruste aus Wassereis ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet, der mehrere Dutzend Kilometer tief ist. In diesem sind unterschiedliche Salze gelöst, von denen sich mehrere schon spektroskopisch auf der Oberfläche nachweisen ließen. Unklar war jedoch, ob der Europa-Ozean auch gelösten Kohlenstoff wie etwa Kohlendioxid enthält.

Das Trockeneis zeigt sich besonders deutlich im Gebiet von Tara Regio mit einer Fläche von 1800 Quadratkilometern. Diese Region erscheint auf den Bildern der Raumsonde Galileo von Ende der 1990er Jahre als geologisch besonders jung. Hier gibt es praktisch keine Einschlagkrater und die Eiskruste zeigt dort Anzeichen kryovulkanischer Aktivität. In Tara Regio sind offenbar flüssiges Wasser und warmer Eismatsch nach oben gestiegen, haben dabei die Eiskruste durchbrochen und teilweise neu gestaltet. Tara Regio ist eines der jüngsten Gebiete auf Europa, allerdings ist die Detailkartierung des Jupitermonds unvollständig und weist Lücken auf. Diese zu schließen ist eine der vielen Aufgaben der Raumsonden JUICE und Europa Clipper.

Das Trockeneis ist zudem mit anderen Sustanzen vermischt, die bisher noch nicht identifiziert werden konnten. Anhand der Spektren konnte das Verhältnis der beiden Isotope Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-13 ermittelt werden; es liegt bei 83 und ist im Rahmen des Messfehlers vergleichbar mit dem irdischen Messwert von 90 für anorganischen Kohlenstoff.

Während der Beobachtungen von Europa mit dem JWST hielten die Forscher auch nach Ausbruchswolken eventueller Geysire auf der Oberfläche Ausschau – es konnte aber keinerlei Aktivität gesichtet werden. Das Weltraumteleskop Hubble hatte in den Jahren 2013, 2016 und 2017 schwache Hinweise auf Ausbruchswolken an der Nachweisgrenze detektiert, die aber umstritten blieben.

Es gab bereits zuvor Hinweise darauf, dass sich unter einer etwa 20 bis 50 Kilometer dicken Kruste aus Wassereis ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet, der mehrere Dutzend Kilometer tief ist. In diesem sind unterschiedliche Salze gelöst, von denen sich mehrere schon spektroskopisch auf der Oberfläche nachweisen ließen. Unklar war jedoch, ob der Europa-Ozean auch gelösten Kohlenstoff wie etwa Kohlendioxid enthält.

Das Trockeneis zeigt sich besonders deutlich im Gebiet von Tara Regio mit einer Fläche von 1800 Quadratkilometern. Diese Region erscheint auf den Bildern der Raumsonde Galileo von Ende der 1990er Jahre als geologisch besonders jung. Hier gibt es praktisch keine Einschlagkrater und die Eiskruste zeigt dort Anzeichen kryovulkanischer Aktivität. In Tara Regio sind offenbar flüssiges Wasser und warmer Eismatsch nach oben gestiegen, haben dabei die Eiskruste durchbrochen und teilweise neu gestaltet. Tara Regio ist eines der jüngsten Gebiete auf Europa, allerdings ist die Detailkartierung des Jupitermonds unvollständig und weist Lücken auf. Diese zu schließen ist eine der vielen Aufgaben der Raumsonden JUICE und Europa Clipper.

Das Trockeneis ist zudem mit anderen Sustanzen vermischt, die bisher noch nicht identifiziert werden konnten. Anhand der Spektren konnte das Verhältnis der beiden Isotope Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-13 ermittelt werden; es liegt bei 83 und ist im Rahmen des Messfehlers vergleichbar mit dem irdischen Messwert von 90 für anorganischen Kohlenstoff.

Während der Beobachtungen von Europa mit dem JWST hielten die Forscher auch nach Ausbruchswolken eventueller Geysire auf der Oberfläche Ausschau – es konnte aber keinerlei Aktivität gesichtet werden. Das Weltraumteleskop Hubble hatte in den Jahren 2013, 2016 und 2017 schwache Hinweise auf Ausbruchswolken an der Nachweisgrenze detektiert, die aber umstritten blieben.

Dr. Tilmann Althaus

Frei fliegende Braune Zwerge im Sternhaufen IC 348 im Perseus wurden mit dem JWST nachgewiesen. NASA, ESA, CSA, STScI, and K. Luhman and C. Alves de Oliveira (Penn State University)

Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) sind im Sternbild Perseus die bislang masseärmsten, frei fliegenden Braunen Zwerge nachgewiesen worden. Sie befinden sich in einem rund 1000 Lichtjahre von uns entfernten Sternhaufen mit der Bezeichnung IC 348. Braune Zwerge sind Himmelskörper, deren Masse zwischen der von Planeten und echten Sternen liegt. Sie bestehen wie Sterne überwiegend aus Wasserstoff und Helium mit geringen Beimengungen schwererer Elemente. Aber ein entscheidendes Kriterium fehlt ihnen, um ein Stern zu sein: Sie haben nicht genug Masse, um in ihrem Inneren die Fusion von Wasserstoff zu Helium in Gang zu bringen, die Energiequelle der meisten Sterne.

Die drei nun von einem Forschungsteam um Kevin Luhman von der Pennsylvania State University in IC 348 aufgespürten Braunen Zwerge erreichen die drei- bis vierfache bis hin zur achtfachen Masse von Jupiter, dem größten Planeten unseres Sonnensystems. Damit sind sie die masseärmsten bekannten Objekte ihrer Art, die sich ungebunden durch den Raum bewegen. Würden sie um einen Stern kreisen, wären sie als massereiche Planeten aufzufassen. Aber sie sind völlig isoliert und keinem Stern zugehörig. Dadurch stellt sich die Frage nach ihrer Entstehung. Sind es ausgebüxte Planeten, die aus Sternsystemen in der weiteren Umgebung herausgeworfen wurden? Oder haben sie sich wie ein echter Stern direkt aus einem kleinen Abschnitt der Gas- und Staubwolke gebildet, die IC 348 umgibt?

Im Umfeld der drei Braunen Zwerge finden sich allerdings keine Sterne, die für ein Planetensystem mit mehreren großen und massereichen Welten in Frage kämen. In IC 348 gibt es vor allem massearme Sterne, die weniger Masse als unsere Sonne aufweisen. Planeten um solche Roten Zwerge sind meistens sehr viel kleiner und leichter als Jupiter, so dass sie als Herkunft für die Braunen Zwerge eher nicht in Frage kommen. Außerdem ist der Sternhaufen IC 348 nur etwa fünf Millionen Jahre alt, so dass die Zwerge sich noch nicht derart weit von ihren Muttergestirnen entfernt haben können. Dass die Braunen Zwerge noch recht jung sind, macht es überhaupt erst möglich, sie mit dem JWST aufzuspüren, da sie noch die Wärme aus ihrer Entstehungszeit abstrahlen. Daher leuchten sie im Infraroten noch hell und sind gut sichtbar.

Somit liegt es nahe, dass sich die Braunen Zwerge vor Ort jeweils wie echte Sterne direkt aus dem Kollaps einer kleinen Gas- und Staubwolke unter ihrer eigenen Schwerkraft bildeten. Dies sollte eigentlich nach den gängigen Modellen für die Sternentstehung nicht möglich sein, da diese erheblich höhere Massen für die Bildung eines Sterns voraussetzen. Aber es sind noch längst nicht alle Parameter bekannt, die dazu führen, dass sich Gas- und Staubmassen zu einem neuen Himmelskörper zusammenfinden. Die Suche nach den Antworten geht also jetzt erst richtig los.

Die drei nun von einem Forschungsteam um Kevin Luhman von der Pennsylvania State University in IC 348 aufgespürten Braunen Zwerge erreichen die drei- bis vierfache bis hin zur achtfachen Masse von Jupiter, dem größten Planeten unseres Sonnensystems. Damit sind sie die masseärmsten bekannten Objekte ihrer Art, die sich ungebunden durch den Raum bewegen. Würden sie um einen Stern kreisen, wären sie als massereiche Planeten aufzufassen. Aber sie sind völlig isoliert und keinem Stern zugehörig. Dadurch stellt sich die Frage nach ihrer Entstehung. Sind es ausgebüxte Planeten, die aus Sternsystemen in der weiteren Umgebung herausgeworfen wurden? Oder haben sie sich wie ein echter Stern direkt aus einem kleinen Abschnitt der Gas- und Staubwolke gebildet, die IC 348 umgibt?

Im Umfeld der drei Braunen Zwerge finden sich allerdings keine Sterne, die für ein Planetensystem mit mehreren großen und massereichen Welten in Frage kämen. In IC 348 gibt es vor allem massearme Sterne, die weniger Masse als unsere Sonne aufweisen. Planeten um solche Roten Zwerge sind meistens sehr viel kleiner und leichter als Jupiter, so dass sie als Herkunft für die Braunen Zwerge eher nicht in Frage kommen. Außerdem ist der Sternhaufen IC 348 nur etwa fünf Millionen Jahre alt, so dass die Zwerge sich noch nicht derart weit von ihren Muttergestirnen entfernt haben können. Dass die Braunen Zwerge noch recht jung sind, macht es überhaupt erst möglich, sie mit dem JWST aufzuspüren, da sie noch die Wärme aus ihrer Entstehungszeit abstrahlen. Daher leuchten sie im Infraroten noch hell und sind gut sichtbar.

Somit liegt es nahe, dass sich die Braunen Zwerge vor Ort jeweils wie echte Sterne direkt aus dem Kollaps einer kleinen Gas- und Staubwolke unter ihrer eigenen Schwerkraft bildeten. Dies sollte eigentlich nach den gängigen Modellen für die Sternentstehung nicht möglich sein, da diese erheblich höhere Massen für die Bildung eines Sterns voraussetzen. Aber es sind noch längst nicht alle Parameter bekannt, die dazu führen, dass sich Gas- und Staubmassen zu einem neuen Himmelskörper zusammenfinden. Die Suche nach den Antworten geht also jetzt erst richtig los.

Lars Fischer

Diese Aufnahme der NIRCam an Bord des JWST zeigt den Orionnebel und das Trapez, einen offenen Sternenhaufen aus extrem jungen Sternen. Das ganze Gebiet ist eine nur eine Million Jahre alte Sternentstehungsregion, in der sich bis heute aus Staub und Gas neue Sterne bilden. Die größten der neu entstandenen Sterne in diesem etwa 4 mal 2,75 Lichtjahre messenden Bildausschnitt haben etwa 40 Sonnenmassen, während sich am unteren Ende der Skala Mini-Sterne mit nur einem Zehntel Sonnenmasse tummeln. Hinzu kommen unzählige braune Zwerge – Objekte, die zu klein sind, als dass in ihnen Kernfusion einsetzen könnte.

Die etwa 1300 Lichtjahre von der Erde entfernte Sternentstehungsregion um den Orionnebel. NASA, ESA, CSA / Science leads and image processing: M. McCaughrean, S. Pearson, CC BY-SA 3.0

Andreas Müller

Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) gelang es, das extrem weit entfernte Objekt JWST-ER1 zu beobachten. Es ist ein so genannter Einstein-Ring, der durch die Ablenkung der infraroten Strahlung in einem starken Gravitationsfeld entsteht. Die Galaxie im Zentrum des Bildes wirkt als Gravitationslinse. Sie befindet sich bei einer kosmologischen Rotverschiebung von z = 1,94. Die Strahlung der Galaxie war 10,3 Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Damals hatte unser Universum erst 25 Prozent seines heutigen Alters von 13,87 Milliarden Jahren erreicht. Sie ist damit derzeit die älteste bekannte Galaxie, die einen Einstein-Ring erzeugt. Der Ring erstreckt sich am Himmel über 1,54 Bogensekunden.

Einen praktisch perfekten Einstein-Ring nahm das James Webb Space Telescope in fünf unterschiedlichen Wellenlängen im Infraroten auf. Die als Linse fungierende Galaxie im Zentrum hat eine kosmologische Rotverschiebung von z = 1,94, die zu einem Ring verzerrte kompakte Hintergrundgalaxie weist z = 2,98 auf. Damit ist dieses Himmelsschauspiel der älteste derzeit bekannte Einstein-Ring. Van Dokkum, P. et al.: A massive compact quiescent galaxy at z=2 with a complete Einstein ring in JWST imaging. arxiv:2309.07969, 2023, fig. 1a (doi.org/10.48550/arXiv.2309.07969)

Die von der Gravitationslinse zu einem Ring verzerrte Hintergrundgalaxie ist noch ein gutes Stück älter: Ihre Rotverschiebung beträgt z = 2,98, so dass ihre Strahlung 11,5 Milliarden Jahre unterwegs war. Zum Zeitpunkt, als sich ihr Licht auf die Reise zu uns machte, war das Universum erst 2,3 Milliarden Jahre alt. Aufgespürt wurde dieser Einstein-Ring von einer Gruppe um den Astrophysiker Pieter van Dokkum an der Yale University in New Haven, Connecticut, die das Ergebnis vorab auf dem Preprintserver »Arxiv« veröffentlicht hat. Die Publikation erscheint dann im Fachjournal »Nature Astronomy«.

Einstein-Ringe sind nach dem berühmten deutschen Physiker Albert Einstein (1879–1955) benannt, der diese Phänomene vor gut 100 Jahren vorhersagte. Der Ring entsteht nur dann, wenn die Linse und das gelinste Objekt annähernd perfekt in einer Reihe hintereinanderstehen und beide nahezu punktförmig sind. Ist das nicht der Fall, so entstehen verzerrte und unvollständige Bögen oder mehrere Bilder des gelinsten Hintergrundobjekts. Auch bei JWST-ER1 zeigen sich leichte Abweichungen von einem gleichförmigen Ring, es sind die rötlichen Flecken »auf 3 Uhr« und »auf 9 Uhr«. Vermutlich handelt es sich bei den roten Knoten um den hellen Zentralbereich (englisch: bulge) der gelinsten Galaxie.

Das JWST nahm dieses Bild in fünf unterschiedlichen Wellenlängen im Infraroten mit der Nahinfrarotkamera NIRCam auf, wobei den kürzesten Wellenlängen Blau und Grün zugewiesen wurden, den mittleren Wellenlängen Gelb und Orange und den längsten Wellenlängen Rot. Die Daten wurden dann zu einem Falschfarbenbild zusammengesetzt.

Karin Schlott

Ihrem Alter angemessen toben junge Sterne, indem sie superschnelle Gasstrahlen von ihren Polen ausstoßen. Dabei treffen diese Jets auf Staub und Gas in der Umgebung und erzeugen Stoßwellen, die sich als leuchtende Gasnebel zeigen. Einen solchen Protostern hat das James-Webb-Weltraumteleskop in unserer kosmischen Nachbarschaft abgelichtet, zirka 1000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Perseus. Jener Stern ist nicht nur vergleichsweise nah gelegen, sondern auch sehr jung, womöglich nur einige zehntausende Jahre alt. HH 211, wie das Himmelsobjekt in der Fachwelt bezeichnet wird, würde zudem unserer Sonne ähneln, schreibt eine Forschergruppe um Tom Ray vom Dublin Institute for Advanced Studies im Fachblatt »Nature« – also dem Entwicklungsstadium der Sonne, als sie selbst noch ein ganz junger Stern war.

Die Abkürzung »HH« steht für Herbig-Haro. Damit werden Protosterne bezeichnet, deren Gasjets neblige Gebilde erzeugen. Die beiden US-Astronomen George H. Herbig und Guillermo Haro haben in den 1940er Jahren als Erste derartige Objekte beschrieben. Bei HH 211 strömt Gas von den Polen mit rasanten rund 100 Kilometer pro Sekunde ab. Im Vergleich zu anderen Herbig-Haro-Objekten sei das allerdings eher langsam, schreiben Ray und sein Team in »Nature«. »Und überraschenderweise gibt es kaum Spuren eines atomaren oder ionisierten Ausstoßes, was darauf hindeutet, dass [die Jets im Kern] fast nur aus Molekülen bestehen«, heißt es in der Studie. Offenbar verhält es sich so auf Grund der geringen Geschwindigkeit, die nicht genug Wucht entwickelt, um Moleküle in kleinere Teile zu zersprengen.

Aus der Form der Jets schließen die Astronomen zudem, dass es sich bei HH 211 vielleicht um einen engen Doppelstern handelt. Er ist auf diesem Bild hinter einer dichten Staubwolke verborgen und daher nicht sichtbar.

Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops von HH 211 im Sternbild Perseus. ESA / Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies)

Das Bild des James-Webb-Teleskops besteht aus Aufnahmen im Infrarotbereich, die verschiedene Wellenlängen abbilden. Diese wurden nachträglich koloriert. Jede Farbe entspricht bestimmten Atom- und Molekülarten, darunter Kohlenmonoxid, molekularer Wasserstoff, Methan und Siliziummonoxid. Die Stoffe emittieren Infrarotlicht, das von den Kameras des Weltraumteleskops eingefangen wird.

Katharina Menne

Das James-Webb-Teleskop ist nicht bloß angetreten, um hübsche Bilder von fernen Galaxien zu knipsen. Eine weitere, nicht weniger faszinierende Aufgabe des Milliardenprojekts ist es, Hinweise für Leben auf anderen Planeten zu entdecken. Dem ist nun ein Team um Nikku Madhusudhan von der Universität Cambridge möglicherweise ein kleines Stück näher gekommen. Die Astrophysiker haben kohlenstoffhaltige Moleküle, darunter Methan und Kohlendioxid, in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18b nachgewiesen. Zudem gebe es Anzeichen dafür, dass dort Dimethylsulfid (DMS) vorhanden ist, ein Molekül, das zumindest auf der Erde nur von Lebewesen produziert wird. Die Datenauswertung ist als noch nicht begutachteter Preprint verfügbar und zur Veröffentlichung beim Fachmagazin »The Astrophysical Journal Letters« eingereicht und bereits akzeptiert.

K2-18b ist etwa 2,6-mal so groß wie die Erde und besitzt die knapp 9-fache Masse. Der Planet umkreist den kühlen Zwergstern K2-18 in der habitablen Zone und liegt rund 120 Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe. Die neuen Ergebnisse legen nahe, dass es sich bei K2-18b um einen sogenannten Hycean-Exoplaneten handeln könnte. Die Wortschöpfung aus Hydrogen (Englisch für Wasserstoff) und Ocean (Englisch für Ozean) impliziert die Vermutung, dass solche Welten vielversprechende Kandidaten für die Suche nach Leben sind. Da es in unserem Sonnensystem keine Planeten gibt, die von der Größe her zwischen der Erde und dem Neptun liegen, ist dieser Planetentyp bislang nur unzureichend erforscht.

Die internationale Forschungsgruppe untersuchte K2-18b mit Hilfe der so genannten Transitmethode. Dabei wird der Planet nicht direkt beobachtet, sondern nur indirekt durch den Helligkeitsverlauf seines Sterns nachgewiesen. Weil die Planetenatmosphäre währenddessen vom Licht des Muttersterns durchschienen wird, besteht zudem die Möglichkeit spektroskopische Informationen über die Zusammensetzung zu erhalten. Es zeigen sich charakteristische Absorptionslinien im elektromagnetischen Spektrum, die anschließend bestimmten Molekülen zugeordnet werden. Laut einer Pressemitteilung der Europäischen Raumfahrtagentur ESA sprechen die große Menge an Methan und Kohlendioxid sowie der Mangel an Ammoniak dafür, dass K2-18b im Kern ähnlich wie Neptun aus hochverdichtetem Eis besteht. Der Exoplanet soll allerdings von einer dünneren, wasserstoffreichen Atmosphäre umgeben und die Oberfläche von einem Ozean bedeckt sein.

Die Grafik zeigt, wie sich die Atmosphäre des Exoplaneten K2-18b zusammensetzt. NASA, CSA, ESA, J. Olmstead (STScI), N. Madhusudhan (Cambridge University)

Manche Medien titelten bereits, K2-18 b könnte sogar Leben beherbergen. Das zu behaupten, ist allerdings noch deutlich verfrüht. Die Forscher betonen selbst, dass die Hinweise etwa auf DMS »noch nicht besonders zuverlässig« sind und weitere Daten benötigt werden, um die Anwesenheit des Moleküls in der Atmosphäre von K2-18 b zu bestätigen. »Wenn es sich bewahrheitet, wäre das eine große Sache«, sagte Madhusudhan gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC. Es sei daher umso wichtiger, die Analyse sauber und richtig zu machen, wenn man eine so große Behauptung aufstelle. Weitere Daten werden in einem Jahr erwartet.

Lars Fischer

Immer wieder gelingt es dem James Webb Space Telescope, uns mit seinen Aufnahmen zu bezaubern. Die neueste Aufnahme zeigt die im Jahr 1773 entdeckte Spiralgalaxie Messier 51, deren ausgedehnte Arme uns den Prozess der Sternentstehung bewundern lässt. In Messier 51, der so genannten Whirlpool-Galaxie, kommt es derzeit zu einer ungewöhnlich intensiven Sternentstehung. Ursache ist vermutlich die Wechselwirkung mit einer kleinen Begleitgalaxie. Diese kleine irreguläre Galaxie namens NGC 5195 ist hier aber nicht zu sehen. Die beiden befinden sich im Sternbild Jagdhunde und sind ungefähr 27 Millionen Lichtjahre von unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, entfernt. Wegen der starken Sternentstehung hat die Spiralgalaxie auch einen außergewöhnlich hohen Anteil von jungen und massereichen Sternen, die im Vergleich mit Sternen wie beispielsweise unserer Sonne nur ein kurzes Leben haben werden.

ESA/Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

Das eindrucksvolle Bild wurde aus Aufnahmen mit der Near-InfraRed Camera (NIRCam) und dem MidInfraRed Instrument (MIRI) am JWST zusammengesetzt. Direkt im Zentrum sehen wir den aktiven galaktischen Kern von Messier 51, in welchem sich höchstwahrscheinlich ein supermassereiches schwarzes Loch befindet. Die dunkelroten Bereiche zeigen die Anordnung der warmen Staubfilamente, die sich innerhalb des galaktischen Mediums bewegen. Das hellere Rot zeigt Licht, das von komplexen Molekülen auf den Staubkörnern stammt. Die aktive Sternentstehung hinterlässt ihre Spuren zudem in den gelben und orangen Bereichen, denn diese markieren das Gas, welches durch die kürzlich geborenen Sterne ionisiert wurde. Zum ersten Mal sehen die Forscherinnen und Forscher, wie Sternhaufen außerhalb unserer lokalen Galaxiengruppe aus ihren Geburtswolken entstehen.

Dieses Bild ist das Ergebnis einer Beobachtungsreihe namens FEAST (englisch: Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers). Das Ziel von FEAST ist es, mehr über Sternentstehung und ihre Einflüsse auf die nähere Umgebung zu erfahren. Daneben möchte man weitere Regionen im Universum finden, in denen aktiv Sterne geboren werden. Somit erhofft man sich, genauere Modelle der Sternbildung zu entwickeln, die überall in unserem Kosmos gültig sind.

(Tatjana Gobold)

(Tatjana Gobold)

Katharina Menne

Manche Objekte muss man sich mehr als einmal anschauen, um ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Tatsächlich lässt der berühmte Ringnebel, auch bekannt als Messier 57 oder NGC 6720, die Astronominnen und Astronomen einfach nicht los. Zwar hat das James Webb Space Telescope die betreffenden Bilder bereits geschossen, als es im Juli 2022 seine Arbeit aufnahm. Doch nun hat ein Forschungsteam weitere überraschende Details entdeckt. So zeigt die Aufnahme der Nahinfrarot-Kamera NIRCam die komplizierten Einzelheiten der Filamentstruktur des inneren Rings, während das Mittelinfrarot-Instrument MIRI besondere Details in den konzentrischen Strukturen der äußeren Regionen des Ringnebels offenlegt.

Der Nebel ist der Überrest eines Sterns, der vor etwa 20.000 Jahren seine äußere Gashülle abgestoßen hat. Die Gashülle hat derzeit einen scheinbaren Durchmesser von etwa 118 Bogensekunden, was bei einer Entfernung von gut 2300 Lichtjahren einen Durchmesser von rund 1,3 Lichtjahren bedeutet.

Der Nebel ist der Überrest eines Sterns, der vor etwa 20.000 Jahren seine äußere Gashülle abgestoßen hat. Die Gashülle hat derzeit einen scheinbaren Durchmesser von etwa 118 Bogensekunden, was bei einer Entfernung von gut 2300 Lichtjahren einen Durchmesser von rund 1,3 Lichtjahren bedeutet.

Das James Webb Teleskop hat den bekannten Ringnebel in extremer Detailschärfe abgelichtet. Das neue Bild von Webbs Nahinfrarotkamera zeigt faszinierende Feinheiten in der Filamentstruktur des inneren Rings. ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

»Früher dachte man, dass es sich bei planetarischen Nebeln um einfache, runde Objekte mit einem einzelnen sterbenden Stern in der Mitte handelt«, sagte Roger Wesson von der Cardiff University laut einer Mitteilung der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Viel mehr sei mit einfachen Teleskopen nicht sichtbar gewesen. »Moderne Beobachtungen zeigen jedoch, dass die meisten planetarischen Nebel eine atemberaubende Komplexität aufweisen.« Das werfe die Frage auf, wie ein kugelförmiger Stern solch komplizierte und empfindliche nicht-sphärische Strukturen erzeugen kann.

Als Wesson und sein Team die Bilder zum ersten Mal sahen, seien sie verblüfft gewesen von der Detailfülle, die sie aufweisen. Also begannen sie sich, intensiver damit zu beschäftigen. »Der helle Ring, der dem Nebel seinen Namen gibt, besteht aus etwa 20.000 einzelnen Klumpen aus dichtem molekularem Wasserstoffgas, jeder von ihnen etwa so massiv wie die Erde«, erklärt der Astronom. »Innerhalb des Rings haben wir ein schmales Band aus polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen entdeckt – komplexe kohlenstoffhaltige Moleküle, von denen wir nicht erwartet hatten, dass sie sich im Ringnebel bilden.«

Diese Aufnahme mit Webbs Mittelinfrarot-Instrument zeigt besondere Details in den Strukturen der äußeren Regionen des Ringnebels. Ungefähr zehn konzentrische Kreise befinden sich direkt am Rand des Hauptrings. Möglicherweise entstehen die Bögen durch die Wechselwirkung des Zentralsterns mit einem massearmen Begleiter. ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

Doch noch überraschender sei die Auswertung der MIRI-Aufnahmen gewesen. Die hohe spektrale Auflösung des Instruments enthüllte gut zehn regelmäßig, konzentrische Strukturen innerhalb des schwach leuchtenden Halos. »Diese Ringe müssen sich etwa alle 280 Jahre gebildet haben, während der Zentralstern seine äußeren Schichten abwarf«, sagte Wesson. Bei der Entwicklung eines einzelnen Sterns zu einem planetarischen Nebel gebe es bislang keinen bekannten Prozess, der diesen zeitlichen Rhythmus erklärt. »Das deutet darauf hin, dass es in dem System einen Begleitstern geben muss, der etwa so weit vom Zentralstern entfernt ist wie Pluto von unserer Sonne.« Während der sterbende Stern seine Atmosphäre abwarf, habe der Begleitstern möglicherweise den Materiabfluss geformt. Kein anderes Teleskop sei bislang empfindlich genug gewesen, um diesen subtilen Effekt zu entdecken.

Der Ringnebel wurde im Jahr 1779 von den Astronomen Antoine Darquier de Pellepoix und Charles Messier entdeckt und in den Messier-Katalog aufgenommen. Die beiden Astronomen stießen auf den Nebel, als sie versuchten, die Bahn eines Kometen durch das Sternbild Leier zu verfolgen, der sehr nahe am Ringnebel vorbeizog.

Daniela Mocker

Kompositbild des Ringnebels, erstellt mit der NIRCam des James Webb Space Telescopes. Für die Aufnahme wurden Bilder mit drei verschiedenen Filtern übereinandergelegt. Credit: The University of Manchester

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat bereits mit vielen schönen Bildern für Furore gesorgt. Seine neuesten Aufnahmen zeigen den berühmten Ringnebel, auch bekannt als Messier 57, so detailliert wie noch nie. Der Nebel befindet sich rund 2600 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Leier und besteht aus den Überresten eines sterbenden Sterns, der seine Hülle aus Gas und Plasma ins All gepustet hat. Wie bei einem Feuerwerk strahlen unterschiedliche chemische Elemente dabei Licht in verschiedenen Farben ab.

»Wir sind Zeugen der letzten Kapitel im Leben eines Sterns; es ist sozusagen eine Vorschau auf die ferne Zukunft der Sonne«, erklärt Mike Barlow vom JWST Ring Nebula Project in einer Pressemitteilung. »Die Beobachtungen des JWST haben ein neues Fenster zum Verständnis dieser beeindruckenden kosmischen Ereignisse geöffnet.«

Die einzelnen Schichten des Ringnebels, die verschiedenste Muster und Formen bilden, geben Forscherinnen und Forschern bis heute Rätsel auf. Die neuen Aufnahmen zeigen aber nicht nur die Hülle des Sterns in ungeahnten Details, sondern auch den Weißen Zwerg im Inneren des Nebels. Die Wissenschaftler erhoffen sich davon neue Erkenntnisse darüber, wie solche Planetarischen Nebel entstehen und sich im Lauf der Zeit verändern.

Daniel Lingenhöhl

Im südlichen Sternbild Segel (lateinisch: Vela) befindet sich in 1470 Lichtjahren Entfernung ein junges Doppelsternsystem mit der Bezeichnung HH 46/47. Es wurde mit dem James Webb Space Telescope (JWST) erstmals in sehr hoher Auflösung aufgenommen. Die Abkürzung HH steht für Herbig-Haro nach den beiden US-amerikanischen Astronomen George H. Herbig und Guillermo Haro, die in den 1940er Jahren solche jungen Sternsysteme erstmals im Detail beschrieben haben.

Das Doppelsternsystem HH 46/47 befindet sich in 1470 Lichtjahren Entfernung und wurde erstmals so gut aufgelöst abgelichtet. Webb Space Telescope

Bei einem Herbig-Haro-Objekt treffen die von den Polen der beiden Jungsterne ausgehenden Gasstrahlen (Jets) auf das umgebende interstellare Medium. Dabei schieben sie es zusammen und erzeugen durch Stoßwelleneffekte leuchtende Gasnebel. Im sichtbaren Licht ist nur der nach links weisende Gasstrahl sichtbar, während der andere in einer dunklen Wolke aus Gas und Staub verborgen ist, einer Globule mit der Bezeichnung ESO 216-6A. Sie erscheint in diesem Falschfarbenbild als diffuses bläuliches Leuchten.

Die nur wenige tausend Jahre alten Sterne befinden sich genau am roten Beugungskreuz in der Bildmitte und sind selbst nicht zu sehen. Das Kreuz entsteht durch die Optik des JWST. Auch zahlreiche helle Sterne im Vordergrund sind von Beugungskreuzen umgeben. Am auffälligsten sind jedoch die beiden Jets, die sich jeweils über rund ein Lichtjahr erstrecken. Sie entstehen durch teilweise ionisiertes Gas, das von den beiden eng beieinanderstehenden Sternen in Richtung ihrer Rotationspole abgeblasen wird. Der Gasausstoß erfolgt nicht gleichmäßig, sondern in Schüben, das heißt, die Gasmenge variiert sowohl zeitlich als auch räumlich. Die jüngsten Gasfreisetzungen

erscheinen bläulich, wie unterbrochene Fäden – besonders deutlich im rechten Jet als wellenförmiges Muster.

Die Unterschiede in der Gasfreisetzung hängen davon ab, wie viel Gas von der beide Sterne umgebenden Staubscheibe gerade auf die Zentralgestirne fällt. Dieser Effekt hat Auswirkungen darauf, wie massereich die beiden Sterne eines Tages sein werden, wenn sie sich zu Hauptreihensternen entwickelt haben. Je mehr Materie sie zuvor in den umgebenden Weltraum abblasen, umso masseärmer werden sie im Endeffekt sein. Das Bild ist ein Komposit aus Aufnahmen bei sechs unterschiedlichen

Wellenlängen im mittleren Infrarot. Dabei wurden den schwarz-weißen Einzelbildern Farbtöne zugewiesen. Blaue und grüne Farbtöne kennzeichnen die kürzesten Wellenlängen, gelbe und orangefarbene mittlere Wellenlängen und rote Farbtöne die längsten Wellenlängen. Die Aufnahme entstand im Mai 2023.

Die nur wenige tausend Jahre alten Sterne befinden sich genau am roten Beugungskreuz in der Bildmitte und sind selbst nicht zu sehen. Das Kreuz entsteht durch die Optik des JWST. Auch zahlreiche helle Sterne im Vordergrund sind von Beugungskreuzen umgeben. Am auffälligsten sind jedoch die beiden Jets, die sich jeweils über rund ein Lichtjahr erstrecken. Sie entstehen durch teilweise ionisiertes Gas, das von den beiden eng beieinanderstehenden Sternen in Richtung ihrer Rotationspole abgeblasen wird. Der Gasausstoß erfolgt nicht gleichmäßig, sondern in Schüben, das heißt, die Gasmenge variiert sowohl zeitlich als auch räumlich. Die jüngsten Gasfreisetzungen

erscheinen bläulich, wie unterbrochene Fäden – besonders deutlich im rechten Jet als wellenförmiges Muster.

Die Unterschiede in der Gasfreisetzung hängen davon ab, wie viel Gas von der beide Sterne umgebenden Staubscheibe gerade auf die Zentralgestirne fällt. Dieser Effekt hat Auswirkungen darauf, wie massereich die beiden Sterne eines Tages sein werden, wenn sie sich zu Hauptreihensternen entwickelt haben. Je mehr Materie sie zuvor in den umgebenden Weltraum abblasen, umso masseärmer werden sie im Endeffekt sein. Das Bild ist ein Komposit aus Aufnahmen bei sechs unterschiedlichen

Wellenlängen im mittleren Infrarot. Dabei wurden den schwarz-weißen Einzelbildern Farbtöne zugewiesen. Blaue und grüne Farbtöne kennzeichnen die kürzesten Wellenlängen, gelbe und orangefarbene mittlere Wellenlängen und rote Farbtöne die längsten Wellenlängen. Die Aufnahme entstand im Mai 2023.

Katharina Menne

Wie entstehen Sterne in Umgebungen mit niedriger Metallizität? Um diese Frage zu beantworten und den Prozess der Sternentwicklung im frühen Universum besser zu verstehen, haben Astronominnen und Astronomen die Kameras des James Webb Teleskops auf die Galaxie NGC 6822 gerichtet. Herausgekommen ist dieses Bild:

Die 1,5 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie NGC 6822, aufgenommen vom James Webb Space Telescope. ESA

Es zeigt ein dichtes Feld aus Sternen sowie Gas- und Staubwolken. Die Wolken sind lückenhaft und diffus. Dichte und glühende Bereiche dominieren das Zentrum des Bildes. Helle Galaxien in verschiedenen Formen und Größen leuchten durch das Gas und die Sterne hindurch.

NGC 6822 liegt etwa 1,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist der nächste galaktische Nachbar der Milchstraße. Die Galaxie enthält einen geringen Anteil an Elementen abseits von Wasserstoff und Helium – ausgedrückt als Metallizität. Da auch im frühen Universum eine geringe Metallizität herrschte, ist eine Galaxie wie NGC 6822 von besonderem Interesse, wenn man verstehen will, wie die Entwicklung von Sternen und der Lebenszyklus von interstellarem Staub kurz nach dem Urknall abliefen.

NGC 6822 liegt etwa 1,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist der nächste galaktische Nachbar der Milchstraße. Die Galaxie enthält einen geringen Anteil an Elementen abseits von Wasserstoff und Helium – ausgedrückt als Metallizität. Da auch im frühen Universum eine geringe Metallizität herrschte, ist eine Galaxie wie NGC 6822 von besonderem Interesse, wenn man verstehen will, wie die Entwicklung von Sternen und der Lebenszyklus von interstellarem Staub kurz nach dem Urknall abliefen.

Jan Dönges

Ein Jahr »James Webb«: Das ist unsere Auswahl der zehn schönsten Bilder des Weltraumteleskops

»Webb's First Deep Field« zeigt den bislang weitesten Infrarotblick ins All. Tausende von Galaxien sind in dieser Langzeitbelichtung enthalten. . NASA, ESA, CSA, STScI

Mit diesem Bild eines kosmischen Kreißsaals feiert Webb seinen ersten Geburtstag. Die Sternentstehungsregion Rho Ophiuchi ist die der Erde am nächsten gelegene. NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

Die Near-Infrared Camera (NIRCam) des Webb-Teleskops hat dieses Bild von einem Teil des Orionnebels, bekannt als Orion Bar, aufgenommen. . ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4ALL ERS Team

Das Mid-Infrared Instrument (MIRI) lieferte diesen Einblick in den Supernova-Überrest Cassiopeia A. Mysteriöse grüne, schleifenförmige Strukturen im Inneren des Trümmerfelds stellen jedoch noch ein Rätsel für die Wissenschaftler dar. NASA, ESA, CSA, Danny Milisavljevic (Purdue University), Tea Temim (Princeton University), Ilse De Looze (UGent)

Im Infrarotlicht zeigt sich, dass es in der Atmosphäre des Uranus wolkig zugeht. Auch die Ringe des Gasplaneten werden hier sichtbar. NASA, ESA, CSA, STScI

Dank der hohen Auflösung des Teleskops zeigen sich Sternentstehungsgebiete an den Rändern der Spiralarme von NGC 1365, einer riesigen, doppelt-stabförmigen Spiralgalaxie. . NASA, ESA, CSA, Janice Lee (NSF's NOIRLab)

Für diese Aufnahme der berühmten »Säulen der Schöpfung« wurden die Daten der Instrumente MIRI und NIRCam kombiniert. NASA, ESA, CSA, STScI

Ein Protostern hat in die ihn umgebende dichte (schwarze) Staubwolke Hohlräume geblasen, deren Ränder in orange und blau leuchten. NASA, ESA, CSA, STScI

Auch Neptun wirkt ganz ungewohnt im Infrarotlicht. Die hellen Stellen sind Methaneis-Wolken in der oberen Atmosphäre. NASA, ESA, CSA, STScI

Die »Wagenrad-Galaxie« entstand durch einen kosmischen Crash. Die Spiralarme einer Vorgängergalaxie bilden nun die »Speichen« des Rads. NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

»Webb's First Deep Field« zeigt den bislang weitesten Infrarotblick ins All. Tausende von Galaxien sind in dieser Langzeitbelichtung enthalten. . NASA, ESA, CSA, STScI

Mit diesem Bild eines kosmischen Kreißsaals feiert Webb seinen ersten Geburtstag. Die Sternentstehungsregion Rho Ophiuchi ist die der Erde am nächsten gelegene. NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

Die Near-Infrared Camera (NIRCam) des Webb-Teleskops hat dieses Bild von einem Teil des Orionnebels, bekannt als Orion Bar, aufgenommen. . ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4ALL ERS Team

Das Mid-Infrared Instrument (MIRI) lieferte diesen Einblick in den Supernova-Überrest Cassiopeia A. Mysteriöse grüne, schleifenförmige Strukturen im Inneren des Trümmerfelds stellen jedoch noch ein Rätsel für die Wissenschaftler dar. NASA, ESA, CSA, Danny Milisavljevic (Purdue University), Tea Temim (Princeton University), Ilse De Looze (UGent)

Im Infrarotlicht zeigt sich, dass es in der Atmosphäre des Uranus wolkig zugeht. Auch die Ringe des Gasplaneten werden hier sichtbar. NASA, ESA, CSA, STScI

Dank der hohen Auflösung des Teleskops zeigen sich Sternentstehungsgebiete an den Rändern der Spiralarme von NGC 1365, einer riesigen, doppelt-stabförmigen Spiralgalaxie. . NASA, ESA, CSA, Janice Lee (NSF's NOIRLab)

Für diese Aufnahme der berühmten »Säulen der Schöpfung« wurden die Daten der Instrumente MIRI und NIRCam kombiniert. NASA, ESA, CSA, STScI

Ein Protostern hat in die ihn umgebende dichte (schwarze) Staubwolke Hohlräume geblasen, deren Ränder in orange und blau leuchten. NASA, ESA, CSA, STScI

Auch Neptun wirkt ganz ungewohnt im Infrarotlicht. Die hellen Stellen sind Methaneis-Wolken in der oberen Atmosphäre. NASA, ESA, CSA, STScI

Die »Wagenrad-Galaxie« entstand durch einen kosmischen Crash. Die Spiralarme einer Vorgängergalaxie bilden nun die »Speichen« des Rads. NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

»Webb's First Deep Field« zeigt den bislang weitesten Infrarotblick ins All. Tausende von Galaxien sind in dieser Langzeitbelichtung enthalten. . NASA, ESA, CSA, STScI

So viel hätte schief gehen können! Schon beim Start in der Ariane-Rakete, beim Freisetzen des Satelliten in der Erdumlaufbahn, vor allem aber beim irrsinnig komplexen Entfalten des hauchdünnen Wärmeschilds und dem Ausklappen der Spiegel. Astro-Fans erinnern sich wahrscheinlich noch, wie viele Nerven einen die Startphase des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) kostete. Kann das überhaupt klappen? Es konnte! Bekanntermaßen lief alles nach Plan damals in den Weihnachtstagen 2021. Es folgte eine sechs Monate währende Geduldsprobe, in der das JWST an seinen Bestimmungsort, den L2-Punkt, reiste, die Spiegel feinjustierte und alle Systeme in Betrieb nahm.

Am 11. Juli 2022 war es dann so weit: Im Rahmen eines (dann teils doch als eher unterwältigend empfundenen) Events präsentierten US-Präsident Joe Biden und weitere Funktionsträger die lange ersehnten ersten Bilder des neuen Weltraumteleskops. Tags darauf begann das »James Webb« offiziell mit seiner wissenschaftlichen Mission.

Von Anfang an tat sich das JWST schwerer als sein berühmter Vorgänger Hubble, mit spektakulären Einblicken zu begeistern. Wo es seine Stärken ausspielt, etwa beim Aufspüren der ältesten und am weitesten entfernten Galaxien oder beim Aufspalten des Licht kosmischer Objekte in seine spektralen Bestandteile, entstehen keine eindrucksvollen Ansichten. Manchmal liefert aber gerade der Umstand, dass das JWST nur Infrarotlicht auffängt, einen ungewohnten Anblick auf vertraute Himmelskörper – so zum Beispiel bei der Beobachtung von Planeten unseres Sonnensystems.

Und so gibt es sie durchaus, die Schmuckstückchen in der langen Bildergalerie des James-Webb-Teleskops. In diesem Beitrag haben wir unsere zehn Favoriten herausgesucht.

Karin Schlott

Orionnebel, aufgenommen mit der Infrarotkamera des JWST. ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), the PDRs4All ERS Team

In einem neu entstehenden Planetensystem im Orionnebel, ungefähr 1350 Lichtjahre von der Erde entfernt, haben Fachleute mit Hilfe des James Webb Space Telescope das Kohlenwasserstoffmolekül CH3+ entdeckt. Es gilt als Baustein für die Entstehung von Organismen – denn das Leben auf der Erde beruht ebenfalls auf Kohlenstoff. Bislang war es nicht möglich, das positiv geladene Ion Methenium, das auch Methylkation genannt wird, nachzuweisen, weil es nur im Infrarotlicht sichtbar ist. Radioteleskope können es daher nicht detektieren, und von der Erde aus lässt es sich auf Grund der Atmosphäre nicht beobachten. Doch mit der Infrarotkamera des neuen Weltraumteleskops gelang es einer Arbeitsgruppe um Olivier Berné von der Université de Toulouse, erstmals das Kohlenwasserstoffmolekül nachzuweisen.

Bereits in den 1970er Jahren hatten Forscher berechnet, dass CH3+ existieren müsse und womöglich eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von organischen Molekülen spielen könnte. Wie nun Berné und seine Kollegen im Fachmagazin »Nature« schreiben, entsteht Methenium unerwarteterweise durch die starke UV-Strahlung, die benachbarte massereiche Sterne auf die Planetenwiege aussenden. Sie liefere die Energie für den Prozess. Das Kohlenwasserstoffmolekül reagiert aber offenbar nicht mit dem häufig vorkommenden Wasserstoff H2, sondern mit anderen Molekülen, die womöglich die Grundlage für komplexere Organismen bilden könnten.

Fachleute nehmen an, dass auch unser Sonnensystem während seiner Entstehung starker UV-Strahlung ausgesetzt war. Laut Astrophysiker Berné verändert sie die Chemie in einem entstehenden Planetensystem. UV-Strahlung »könnte tatsächlich eine entscheidende Rolle in den frühen chemischen Stadien der Entstehung von Leben spielen, indem sie zur Produktion von CH3+ beiträgt«, sagt Berné gemäß einer Pressemitteilung der Europäischen Weltraumorganisation ESA. »Etwas, das bisher vielleicht unterschätzt wurde.«

Schreiben Sie uns!