James-Webb-Weltraumteleskop: Startete das Universum früher durch als gedacht?

Die Geschichte des Universums beginnt mit ein paar hundert Millionen Jahren Langeweile. Nach dem zugegebenermaßen recht aufwühlenden Urknall, dehnte es sich rund 380 000 Jahre lang aus und kühlte anschließend so weit ab, dass sich freie Elektronen mit Protonen und Neutronen zu den allerersten Atomen verbinden konnten. Dann passierte zunächst lange Zeit wenig bis gar nichts. Das junge Universum bestand zu dieser Zeit lediglich aus einem strukturlosen Gasgemisch aus Wasserstoff und Helium.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezeichnen die Kinderstube des Universums als das »Dunkle Zeitalter«. Das ist ein durchaus passender Begriff, denn dunkel war es im wahrsten Wortsinn: »Es gab zwar noch die Reststrahlung vom Urknall, die wir heute als die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung bezeichnen, aber es gab nichts, was neue Photonen hätte produzieren können«, sagt Steven Finkelstein, Astronom an der University of Texas in Austin.

Doch während dieser Zeit des Wartens machte sich die Gravitation ans Werk. Auf Grund der Anziehungskraft zwischen den Elementarteilchen entstanden Regionen im Universum, in denen ein klein wenig mehr Materie vorhanden war als anderswo. Dort konnte sich immer mehr Gas ansammeln, aus dem sich schließlich die ersten leuchtenden Sterne und Sterngruppen bildeten. Das Dunkle Zeitalter wich der kosmischen Dämmerung. »Eine der großen Fragen, die wir beantworten wollen, ist, wie lange das gedauert hat«, sagt Finkelstein. »Wann genau sind die ersten Galaxien entstanden?«

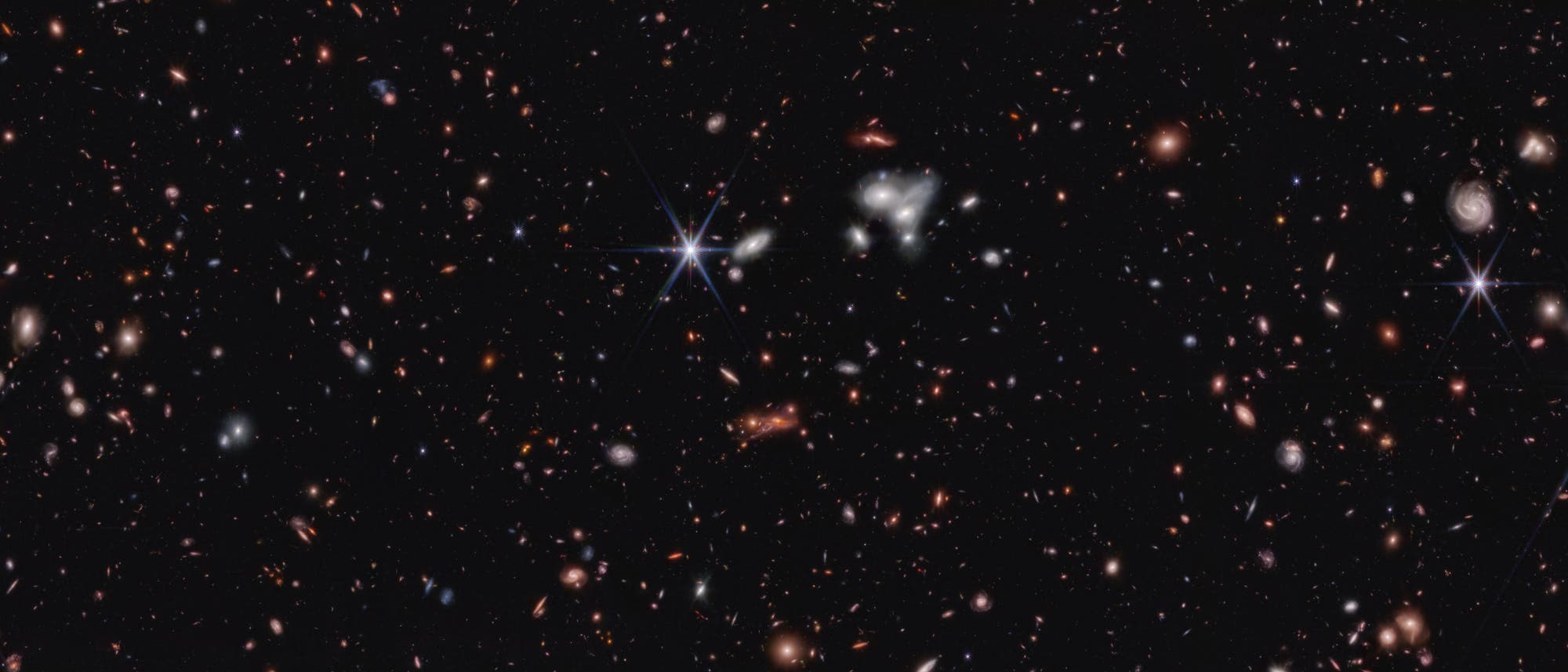

Um solchen Rätseln auf die Spur zu kommen, wurde – neben zahlreichen anderen Aufgaben – das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) gebaut. Eines seiner Hauptziele ist, nach dem Licht der allerersten Sterne und Galaxien zu suchen. Und tatsächlich: Seine hochauflösenden Bilder enthüllen ein junges Universum voller heller Galaxien, leuchtender Sterne und gefräßiger Schwarzer Löcher. Und all das zu einer Zeit, in der die Astronomen eigentlich mit der eingangs beschriebenen Langeweile gerechnet hatten. Dauerte der Übergang vom Dunklen Zeitalter hin zur kosmischen Dämmerung etwa gar nicht so lange wie erwartet?

600 Millionen Jahre nach dem Urknall

Kaum hatte das JWST im Jahr 2021 seinen wissenschaftlichen Betrieb aufgenommen und die ersten Aufnahmen aus der Frühzeit des Universums in Richtung Erde geschickt, stürzte es auch schon die Kosmologie in eine Krise. So lautet zumindest die nicht ganz ohne Freude geäußerte Auffassung einiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dafür verantwortlich ist eine neue Art von Galaxie, die das Weltraumteleskop erspähte und die rund 600 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sein muss. Diese Galaxien erscheinen als kleine rote Punkte in den Bilddaten und erhielten daher die Bezeichnung »little red dot«-Galaxien, kurz LRDs.

Sie sind nicht nur unglaublich weit weg, sondern auch wirklich unglaublich klein; und doch erscheinen sie so hell, dass das JWST sie entdecken konnte. Offenbar waren diese LRDs nur für einen begrenzten Zeitraum im Repertoire des Universums enthalten, denn bereits eine Milliarde Jahre später fehlt von ihnen jede Spur. Das mag zwar seltsam klingen, ist aber nicht das eigentliche Problem. Vielmehr stellt sich die Frage, ob es sich bei den kleinen roten Punkten möglicherweise um Galaxien mit Milliarden von Sonnenmassen handelt – vergleichbar mit unserem Milchstraßensystem – und dieser Massereichtum das Standardmodell der Kosmologie ins Wanken bringt.

Jenes Standardmodell, das LambdaCDM-Modell, beschreibt das Universum als einen Raum voller kalter Dunkler Materie (»cold dark matter«, kurz CDM) sowie Dunkler Energie (Lambda). Letztere spielte jedoch in der Frühzeit des Universums noch keine Rolle. Hinzu kommt ein vernachlässigbar kleiner Anteil der für uns so entscheidenden sichtbaren Materie. Kosmologinnen und Kosmologen können mit Hilfe des LambdaCDM-Modells nachvollziehen, wie sich aus jenem langweiligen Gasgemisch kurz nach dem Urknall zunächst kleinere Galaxien formten, dann immer größere und wie sich schließlich auch die großräumigen Strukturen des Kosmos entwickelten.

Zwar kann das LambdaCDM-Modell nicht exakt zeigen, wann das Dunkle Zeitalter des Universums vorbei war, und die ersten Galaxien entstanden sind. Aber was die offenbar so massereichen LRD-Galaxien betrifft, ist das Standardmodell recht eindeutig: Es dürfte sie nicht geben. Diese Galaxien sind viel zu früh viel zu massereich, um mit dem bisherigen Verständnis der Kosmologie erklärbar zu sein.

Schnell häuften sich die Spekulationen, was wirklich hinter jenen kleinen roten Punkten steckten könnte. Handelte es sich bei ihnen um Dunkle Sterne, die durch die Zerstrahlung von Dunkler Materie zum Leuchten gebracht werden? Müssen Kosmologinnen und Kosmologen nun ihre ganze Vorstellung vom Urknall im Speziellen und vom Standardmodell im Allgemeinen überdenken? »Eine Zeit lang war es wirklich wild«, sagt Steven Finkelstein rückblickend.

Inzwischen haben sich die Gemüter aber glücklicherweise wieder etwas beruhigt – vor allem, seit sich herausstellte, dass das meiste Licht der kleinen roten Punkte gar nicht von Sternen stammt und sie deshalb lange nicht so massereich sind wie ursprünglich gedacht. »Inzwischen nehmen wir an, dass es sich dabei um wachsende Schwarze Löcher in der Frühzeit des Universums handelt«, sagt Finkelstein. Schwarze Löcher statt »unmögliche« Galaxien – für Wissenschaftler, die mehr über die Frühzeit des Universums erfahren möchten, macht das die LRDs nicht weniger spannend. Die Hoffnung ist, mit ihrer Hilfe ein weiteres Rätsel des jungen Universums zu lüften, nämlich das des Ursprungs der extrem massereichen Schwarzen Löcher.

Je tiefer die Forscher in das Kleinkindalter des Universums blicken, desto mehr Geheimnisse gibt es preis

Bereits rund eine Milliarde Jahre nach dem Urknall gab es Schwarze Löcher mit milliardenfacher Sonnenmasse. Wie diese Schwarzen Löcher so schnell so massereich werden konnten, ist bislang nicht bekannt. Entwickelten sie sich aus Schwarzen Löchern, wie sie beim Kollaps eines massereichen Sterns entstehen, also aus einem »leichten Saatkorn« mit wenigen Sonnenmassen, das erst später anwuchs? Oder haben sie sich den Umweg über den Stern gespart und sind direkt aus Gaswolken oder dichten Sternhaufen entstanden, die zu Schwarzen Löchern mit mehreren tausend Sonnenmassen kollabierten?

Vor Kurzem hat die Arbeitsgruppe um Steven Finkelstein in einem Fachartikel eine LRD-Galaxie beschrieben, in der rund 550 Millionen Jahre nach dem Urknall ein Schwarzes Loch damit beschäftigt war, Materie zu akkretieren und somit zu wachsen. Das könnte darauf hindeuten, dass eher das zweite Szenario zutrifft. Forschende haben noch nicht genügend dieser kleinen roten Punkte in noch fernerer Vergangenheit des Universums gefunden, um zwischen den zwei Szenarien unterscheiden zu können. Aber je tiefer sie in das Kleinkindalter des Universums blicken, desto mehr Geheimnisse gibt es preis.

330 Millionen Jahre nach dem Urknall

Auf das Dunkle Zeitalter des Universums folgte die kosmische Dämmerung. Diese wiederum läutete eine Epoche ein, die einen weit weniger poetisch klingenden Namen trägt: die Reionisierung. Man mag es dem Universum auf den ersten Blick gar nicht ansehen, aber heutzutage ist es größtenteils ionisiert. Das heißt, der Wasserstoff liegt nicht in neutraler, sondern in positiv geladener Form vor. Während des Dunklen Zeitalters aber war der Kosmos von einer Art Nebel aus neutralem Wasserstoff und Helium erfüllt, der bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbierte und ihn so größtenteils undurchsichtig machte.

Erst während der Reionisierungsepoche lüftete sich dieser Nebel Stück für Stück, dank energiereicher Strahlungsquellen, welche den neutralen Wasserstoff ionisierten. Zwar wissen Forscher recht genau, dass diese Epoche rund eine Milliarde Jahre nach dem Urknall abgeschlossen war. Aber wann sie begonnen hat, war bislang ein Rätsel.

Das könnte sich nun geändert haben: Eine Arbeitsgruppe um den Astrophysiker Joris Witstok von der Universität Kopenhagen hat mit dem James-Webb-Weltraumteleskop vor Kurzem eine Galaxie namens JADES-GS-z13-1-LA gefunden, die den Beginn der Reionisierungsepoche auf 330 Millionen Jahre nach dem Urknall datiert. »Zunächst hat sie wie eine ganz typische Galaxie aus dieser Zeit des Universums ausgesehen«, erzählt Witstok. JADES-GS-z13-1-LA ist winzig, durchmisst noch nicht einmal 250 Lichtjahre. Mit einer ausgewachsenen Balkenspiralgalaxie wie unser Milchstraßensystem mit rund 100 000 Lichtjahren Durchmesser kann sie es kaum aufnehmen – in der Galaxis gibt es Sternhaufen, die größer sind als dieser Winzling.

Wäre JADES-GS-z13-1-LA damals noch von neutralem Wasserstoff umgeben gewesen, hätten die Photonen der Emissionslinie uns nie erreichen dürfen

Doch als Witstok und seine Kollegen die Galaxie genauer untersuchten, erlebten sie eine Überraschung. Im Spektrum der Galaxie entdeckten sie eine besondere Emissionslinie, die so genannte Lyman-Alpha-Linie. Diese Emissionslinie befindet sich auf Grund der kosmischen Rotverschiebung im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, obwohl sie eigentlich im extremen ultravioletten Bereich angesiedelt ist. Wäre JADES-GS-z13-1-LA damals noch von neutralem Wasserstoff umgeben gewesen, hätten uns die Photonen der Emissionslinie nie erreichen dürfen. Der nämlich hätte sie einfach absorbiert.

»Das sagt uns, dass die Reionisierung in der Umgebung dieser Galaxie zu dem betrachteten Zeitpunkt bereits begonnen haben muss«, sagt Joris Witstok. Darüber hinaus können die Astrophysiker über die Stärke der Emissionslinie direkt auf die Anzahl der Photonen schließen, die für diese Reionisierung gesorgt haben. »Diese ionisierende Quelle muss extremer gewesen sein als alles, was wir je zuvor gesehen haben.« Um was es sich bei der Quelle handelt, wissen die Forscher noch nicht. Entweder waren extrem massereiche und daher sehr heiße Sterne am Werk oder aber ein aktives Schwarzes Loch.

Derzeit stehen noch Folgebeobachtungen an, doch schon jetzt fügt sich JADES-GS-z13-1-LA in das Bild von den Anfängen des Universums ein, welches das JWST liefert. »Wir finden viel mehr Galaxien, als wir erwartet hätten«, sagt Witstok. Es scheint so, als ob das Universum tatsächlich früher in die Gänge gekommen wäre als erwartet.

Woran das genau liegt, ist bislang unklar. »Aber wir können unsere Beobachtungen des frühen Universums ganz gut damit erklären, wie Gas in Sterne umgewandelt wird«, sagt Steven Finkelstein. Auch im heutigen Universum entstehen neue Sterne, wenn Gaswolken kollabieren und sich so stark zusammenballen, dass in ihrem Zentrum die Kernfusionsprozesse von Wasserstoff zu Helium zünden. Allerdings ist die Sternentstehung heutzutage eine höchst ineffiziente Angelegenheit: Nur ein sehr geringer Teil des prinzipiell verfügbaren Gases kollabiert tatsächlich zu einem Stern.

Doch im frühen Universum könnte das anders gewesen sein. Vielleicht war die Sternentstehungsrate kurz nach dem Urknall sehr viel höher, da das frühe Universum sehr viel kleiner und auch sehr viel dichter war. Eine weitere Möglichkeit ist, dass damals auf Grund des mangelnden Anteils von Elementen jenseits von Wasserstoff und Helium prozentual mehr massereiche und damit hellere Sterne als heutzutage entstanden. Oder vielleicht fand die Sternentstehung in Galaxien damals vor allem in kurzen Schüben statt. Dadurch würden solche Galaxien besonders hell und besonders leicht mit dem James-Webb-Weltraumteleskop zu entdecken sein – und somit lediglich den Anschein erwecken, im frühen Universum besonders zahlreich gewesen zu sein.

280 Millionen Jahre nach dem Urknall

Das James Webb-Weltraumteleskop wurde gebaut, um uns die Geschichte vom Anfang des Universums zu erzählen. Immer tiefer blickt es ins All und immer weiter zurück in die kosmische Vergangenheit. Und dort, auf für uns unvorstellbaren Skalen, findet es stetig neue Rekordhalter für die »älteste bislang entdeckte Galaxie«. Da wäre Maisies Galaxie, deren Licht 13,4 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war und die 390 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte. Da ist JADES-GS-z14-0, die 300 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits erstaunlich komplexe Moleküle wie Sauerstoff enthielt. Und schließlich ist da der neueste Rekordhalter: MoM-z14 gab es bereits, als das Universum gerade mal 280 Millionen Jahre alt war.

Das James-Webb-Weltraumteleskop zeigt uns ein frühes Universum, das alles andere als langweilig war. Aber kann es uns auch mitnehmen ins Dunkle Zeitalter, bis zum wahren Anfang des Universums? Eine Möglichkeit wäre, mit dem James-Webb-Weltraumteleskop eine so genannte Deep-Field-Aufnahme zu erstellen, eine extrem lang belichtete Aufnahme eines einzelnen Himmelsareals. Die allererste hatte einst das Hubble-Weltraumteleskop gemacht – und die Welt damals in Staunen versetzt. Nie zuvor hatten Astronomen so tief in die Vergangenheit des Universums geblickt. Einige hatten gar bezweifelt, dass es dort überhaupt etwas zu sehen gäbe. Doch statt weniger winziger Lichter inmitten von kosmischer Leere enthüllte das Hubble-Teleskop damals ein junges, komplexes Universum voller leuchtender Galaxien. Eine solche Aufnahme nimmt allerdings sehr viel Zeit in Anspruch, Zeit, die dann nicht zur Verfügung steht für all die anderen Forschungsfragen, die das JWST beantworten soll. »Das könnte locker tausend Stunden dauern«, sagt Finkelstein.

Bislang also gab es immer etwas zu entdecken, wenn die Astronominnen und Astronominnen tiefer und weiter ins Universum geblickt haben: noch weiter entfernte und noch ältere Galaxien, die von den Anfängen des Universums künden. Sollte das James-Webb-Weltraumteleskop es wirklich schaffen, ins Dunkle Zeitalter vorzudringen, in die Epoche bevor die ersten Sterne und Galaxien entstanden sind, wäre dies wohl die erste Deep-Field-Aufnahme, die unspektakulär erscheint. Denn die Anfangszeit des Universums, wir erinnern uns, war langweilig. Und genau daran werde man sie erkennen, sagt Steven Finkelstein: »Es wird ein Moment kommen, in dem man keine Galaxien mehr sieht. Dann wissen wir, dass wir sie gefunden haben.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.