Mikrobiom: Nützliche Viren

Die Mäuse in John Cryans Labor wirkten sichtlich gestresst: Sie verhielten sich auffällig zurückhaltend, geradezu ängstlich. Aber dann bekamen einige der Nager Mikroben zu fressen, die aus ihrem eigenen Kot stammten. So unappetitlich dies auch klingen mag, auf ihr Verhalten wirkte sich die Maßnahme überraschend positiv aus. »Es war phänomenal«, sagt Cryan, Neurobiologe am University College Cork in Irland. »Die stressbedingten Verhaltensänderungen waren verschwunden, die Tiere wirkten wieder normal.«

Noch verblüffender war, dass die Wesensänderung nicht etwa auf Bakterien im Darm zurückzuführen war, sondern auf Viren. Bis vor Kurzem wusste man nicht, wie bedeutend dieser Teil des Mikrobioms ist. Doch inzwischen hat sich gezeigt, dass wir regelrecht von Viren durchsetzt sind. Nicht von solchen, die uns krank machen, sondern von Billionen blinder Passagiere, die entscheidend unser Mikrobiom formen und damit unserer Gesundheit dienen. Neueren Forschungsergebnissen zufolge macht sich der Einfluss dieses »Viroms« im gesamten Körper bemerkbar, vom Blut bis zum Gehirn. Die Hoffnung ist nun, mit seiner Hilfe verschiedene Leiden zu behandeln, etwa entzündliche Darmerkrankungen, Adipositas, aber auch Angstzustände.

In den letzten zehn Jahren ist das Interesse am Mikrobiom – an all jenen Winzlingen, die auf und in unserem Körper leben – sprunghaft angestiegen. Allerdings lag der Fokus dabei vor allem auf Bakterien. Lange Zeit hielt man nämlich Viren für meist nur vorübergehende Besucher im Körper: Sie nutzen ihn, um sich zu vermehren, machen uns dadurch mehr oder weniger krank – und verschwinden in der Regel wieder. Erst Anfang bis Mitte der 2000er Jahre begannen Fachleute sich zu fragen, ob Viren nicht auch dauerhaftere Bestandteile des Mikrobioms sein könnten.

Unter ihnen war David Pride. Er war damals ein junger Mikrobiologe, dessen erster Ausflug in diese verborgene Welt »offen gesagt das blödsinnigste Experiment war, das wir je durchgeführt haben«, wie er sagt. »Wir nahmen einfach ein paar Röhrchen, spuckten hinein und legten sie dann unter ein Elektronenmikroskop, um zu schauen, was wir finden konnten.« Das Ergebnis glich einer Offenbarung: »Es wimmelte von Viren, sie waren nicht zu übersehen«, sagt Pride, der heute an der University of California in San Diego forscht.

Ein Körper voller Viren

Von diesem Ergebnis beflügelt, begannen er und seine Kollegen, andere Körperflüssigkeiten zu untersuchen. Überall fanden sie Viren, etwa im Blut und im Liquor, jener Flüssigkeit, die das Gehirn umgibt. »Unsere Hypothese änderte sich von ›Keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwelche Viren sind‹ zu ›Es gibt wahrscheinlich keinen Ort, wo sie nicht sind‹«, erläutert Pride. Schätzungen zufolge trägt jeder von uns etwa 380 Billionen Viren in sich – damit sind sie im Körper rund zehnmal so häufig wie Bakterien.

Viren zu entdecken ist eine Sache; herauszufinden, welche genau es sind und was sie machen, eine andere. Die überwiegende Mehrheit der Viren im menschlichen Darm wurde wegen der beträchtlichen technischen Hürden noch nicht identifiziert. Entsprechend hinkt der Stand der Forschung zum Virom erheblich hinter dem zum bakteriellen Mikrobiom her.

Gleichwohl haben genetische Untersuchungen des Viroms im Darm bereits erste Überraschungen zu Tage gefördert. »Wir gingen zunächst davon aus, dass wir Viren finden würden, die menschliche Zellen infizieren«, erzählt Pride. »Doch es stellte sich heraus, dass 97 Prozent des sequenzierten Materials Bakteriophagen waren – Viren, die Bakterien infizieren.« Dies sei, so erinnert er sich, »ein außerordentlich enttäuschender Moment« gewesen. Er habe das aber beiseitegeschoben und sich gesagt: »Dann werden wir eben herausfinden, inwieweit Bakteriophagen für den Menschen wichtig sind.«

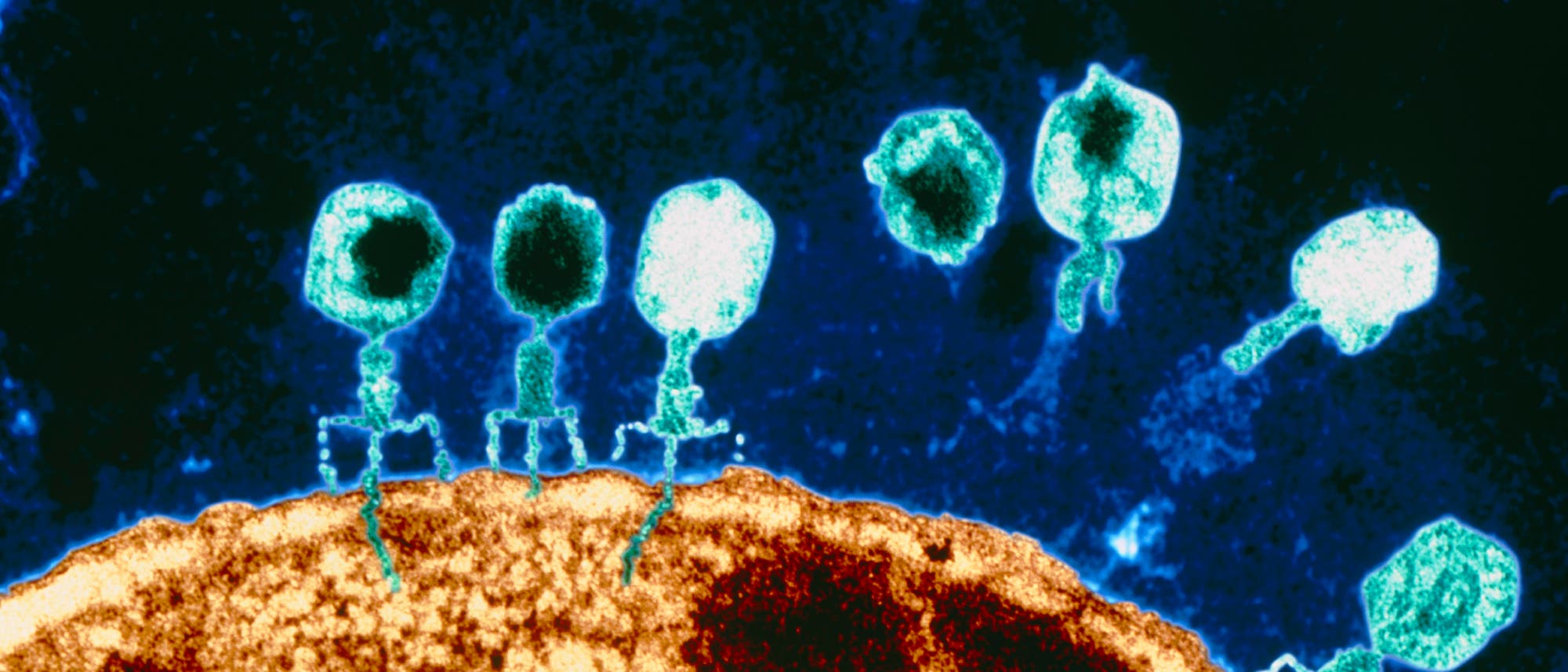

Wahrscheinlich stellen Phagen die häufigsten biologischen Gebilde überhaupt auf der Erde dar. Sie sind überall dort, wo Bakterien zu finden sind, vom tiefsten Ozean über das Erdreich bis hin zu unserem Darm. Ein Großteil von ihnen zeigt einen charakteristischen Aufbau: Der bauchige Kopf enthält genetisches Material und wird von einer Proteinhülle geschützt. Beinähnliche Schwanzfasern helfen, die Zellwände von Bakterien zu durchdringen.

Parasiten, die Bakterien befallen

Damit ähneln Phagen in gewisser Weise Zecken – Blut saugenden Parasiten, die Tiere und Menschen befallen. Tatsächlich betrachten einige Forscher Phagen als bakterielle Parasiten: Sie heften sich an geschwächte Bakterien und kapern deren zelluläre Maschinerie, um Kopien von sich selbst zu produzieren. Sobald dieses Ziel erreicht ist, töten manche ihren Wirt – das Wort »Phage« leitet sich vom griechischen »phageín« ab, das »fressen« bedeutet.

So genannte temperente Phagen integrieren dagegen ihr Genom in das ihrer bakteriellen Wirte. Dort verharren sie in einem Ruhezustand, bis ein äußeres Ereignis sie dazu veranlasst, sich zu vermehren. Oft existieren sie auch friedlich in ihrem Wirt und setzen ihre Nachkommen frei, ohne ihm dadurch zu schaden.

»Das Interessante an Bakteriophagen und anderen Viren im Darm ist, dass jeder Mensch seine individuelle, einzigartige Kollektion hat«Evelien Adriaenssens, Mikrobiologin

»Das Interessante an Bakteriophagen und anderen Viren im Darm ist, dass jeder Mensch seine individuelle, einzigartige Kollektion hat. Es gibt fast keine Überschneidungen zwischen unterschiedlichen Personen«, sagt Evelien Adriaenssens vom Quadram Institute in Norwich in Großbritannien. Sie erforscht unter anderem, woher die Viren in unserem Körper stammen. Dazu analysiert sie Stuhlproben von Frauen und ihren neugeborenen Babys über einen längeren Zeitraum. »Wir sehen, dass gesunde Säuglinge ohne ein erkennbares Virom geboren werden und sich dann in den ersten Lebenswochen eines zulegen, zusammen mit Bakterien und allen anderen Bestandteilen des Mikrobioms«, sagt Adriaenssens.

Als Erstes tauchen die temperenten Phagen auf – höchstwahrscheinlich gemeinsam mit jenen Bakterien, die den Darm eines Babys anfangs besiedeln. In den nachfolgenden Jahren werden diese Phagen allmählich durch solche ersetzt, die auch im Darm von Erwachsenen vorkommen. Möglicherweise ist jene Entwicklung gekoppelt an die Zusammensetzung der Darmbakterien, die sich ebenfalls verändert, wenn Kinder älter werden. Einmal aufgebaut, bleibt das Virom während des gesamten Lebens relativ stabil.

Komplexe Partnerschaft im Mikrobiom

Denn trotz ihrer Omnipräsenz sind Phagen bei der Auslese ihrer Wirte extrem wählerisch. »Selbst innerhalb von [Bakterien-]Arten infizieren sie nur bestimmte Stämme, sie sind also äußerst selektiv«, sagt Colin Hill, der ebenfalls am University College Cork forscht. Dass sich die Phagenpopulation mit den Bakterien verändert, die sich nach und nach in unserem Körper niederlassen, bedeutet jedoch nicht, dass sie nur passive Mitreisende sind. Sie helfen, Struktur und Funktion von Bakteriengemeinschaften aufrechtzuerhalten. Denn obwohl Phagen Bakterien befallen, wäre es nicht in ihrem Interesse, alle Exemplare einer Population zu zerstören, da sie sich so ihrer Existenzgrundlage berauben würden.

In manchen Situationen profitieren Bakterien sogar von Phagen. Pride hat zum Beispiel im Speichel Exemplare mit bestimmten Genen gefunden, die von ihnen infizierten Bakterien helfen können, sich vor der Immunabwehr zu verstecken. Die entsprechenden Gene stammen vermutlich von anderen, zuvor infizierten Bakterien.

Bakterien haben dennoch Strategien entwickelt, um den Angriffen von Phagen zu entgehen oder darauf zu antworten. Gleichermaßen haben Phagen ihrerseits Gegenmaßnahmen hervorgebracht. Vermutlich begrenzt dieses anhaltende Wettrüsten die Anzahl der Bakterien und fördert die Gesundheit der überlebenden Mikroben. »Die beiden sind Partner und brauchen einander, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln und fit zu bleiben«, meint Hill.

Aus diesem Grund sind Phagen so etwas wie »bakterielle Gärtner«: Indem sie schwache Bakterien entfernen, schaffen sie Platz für neue, die dadurch besser wachsen und gedeihen können. »In einem System mit einer Kombination aus Bakterien und Bakteriophagen findet man in der Regel eine größere Vielfalt an Bakterien«, sagt Adriaenssens.

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass ein vielfältigeres Mikrobiom gesünder ist – und dazu gehören auch Viren. Tatsächlich scheinen Langlebigkeit und Gesundheit mit einer größeren Virenvielfalt im Darm zusammenzuhängen, laut einer Studie aus dem Jahr 2023 mit Menschen, die mindestens 100 Jahre alt waren.

Das Virom könnte auf das Gehirn wirken

Unsere Darmmikroben produzieren einige jener Neurotransmitter, die auch im Gehirn gebildet werden. Sie können außerdem unsere Stimmung beeinflussen, indem sie Entzündungen auslösen. Bislang haben sich die meisten Forschungsarbeiten zu dieser »Darm-Hirn-Achse« auf die Bakterien konzentriert. Inzwischen gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Phagen ebenfalls eine Rolle spielen könnten.

In einer Studie aus dem Jahr 2022 analysierten José-Manuel Fernández-Real von der Universität Girona in Spanien und sein Team Stuhlproben von mehr als 1000 Freiwilligen. Auf diese Weise wollten sie herausfinden, ob die Zusammensetzung der Phagen im Darm kognitive Fähigkeiten wie Lernen und Gedächtnis beeinflusst. Sie stellten fest, dass Menschen mit einem höheren Anteil solcher Phagen, die als Caudovirales bekannt sind und die typische Kopf-Schwanz-Struktur aufweisen, in entsprechenden Tests besser abschnitten. Diejenigen mit besonders vielen Phagen der Familie Microviridae benötigten hingegen länger für die Aufgaben und konnten sich weniger Informationen merken.

Als Nächstes transplantierte das Team Stuhlproben von Personen mit einem hohen Anteil an Caudovirales-Phagen in den Darm von Mäusen, um herauszufinden, ob sich dadurch deren kognitiven Fähigkeiten verändern. »Wir waren sehr überrascht«, sagt Fernández-Real. Nicht nur die Testergebnisse der Tiere verbesserten sich, sondern auch für Lernen, Gedächtnis und neuronale Entwicklung relevante Gene zeigten mehr Aktivität im präfrontalen Kortex. Dieses Hirnareal wird mit Planung, Entscheidungsfindung und Gedächtnis in Verbindung gebracht. Versuche an Taufliegen, die mit an Caudovirales-Phagen reicher Nahrung gefüttert wurden, deuten ebenfalls darauf hin, dass dadurch ihre Gedächtnisleistung anstieg. Noch ist jedoch unklar, ob solche Beobachtungen ausschließlich auf ein verändertes Virom zurückzuführen sind.

Weniger Stress dank Mikrobiom

Vor rund 15 Jahren entdeckte John Cryan, dass Stress die Zusammensetzung mikrobieller Gemeinschaften im Darm beeinflussen kann. Laut weiteren Experimenten seiner Arbeitsgruppe werden Mäuse umgekehrt stressresistenter, wenn sie einen größeren Anteil bestimmter Darmbakterien besitzen. Solche Reaktionen scheinen über den Vagusnerv zu laufen, der Botschaften zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers übermittelt. »Das war ein entscheidender Moment«, sagt der Neurobiologe. »Wir haben gezeigt, dass das Mikrobiom die Stressreaktion reguliert und man das Mikrobiom gezielt beeinflussen kann, um den Stress zu linden.«

Cryan und seine Kollegen wollten nun herausfinden, ob Phagen dabei auch eine Rolle spielen. Dazu setzten sie jeweils einzelne Mäuse mit einem aggressiven Artgenossen in einen Käfig, um sozialen Stress hervorzurufen. Bevor es zu körperlichen Verletzungen kam, wurden die Tiere getrennt und in Sicht- und Riechweite untergebracht. Normalerweise verhalten sich Mäuse, die derart einem Aggressor ausgesetzt waren, ängstlich und ziehen sich sozial zurück. Dies änderte sich jedoch, als man ihrem Mikrobiom Viren hinzufügte, die noch vor der stressigen Begegnung aus ihrem Darm entnommen wurden. Nun waren sie danach aktiver und interagierten mehr mit einem weiteren Artgenossen, wenn sie im Folgenden zusammen mit ihm in einen Käfig gesetzt wurden.

Weiteren Untersuchungen zufolge reduzierte eine solche Verabreichung von Viren zudem die Auswirkungen von Stress auf die Immunzellen der Mäuse und normalisierte die Genaktivität im Hippocampus und in der Amygdala – Hirnarealen, die mit Gedächtnis, Angst und Sozialverhalten in Verbindung gebracht werden. »Wir glauben, dass die Viren die Bakterien beeinflussen, die sich wiederum auf das Gehirn auswirken. Aber die Viren sind ein entscheidender Regulator der Bakterien«, sagt Cryan. Er glaubt, dass Virom-Transplantationen eines Tages eine alternative Behandlungsmethode für stressbedingte Störungen werden könnten.

»In der Theorie ist die Phagentherapie die perfekte Lösung«Colin Hill, Molekularbiologe

Ein Vorteil einer solchen Therapie mit Phagen wäre deren hohe Spezifität, sagt Cryan. Das Problem in der Neurowissenschaft sei allerdings, dass man noch nicht wisse, welche konkreten Bakterien man ausschalten müsse. Es gibt jedoch andere Szenarien, in denen diese Information bekannt ist – zum Beispiel bei Infektionen, die durch antibiotikaresistente Bakterien verursacht werden. »In der Theorie ist die Phagentherapie die perfekte Lösung«, sagt Colin Hill. »Denn wenn jemand mit einem bestimmten Krankheitserreger infiziert ist, der sich mit einem Phagen gezielt abtöten lässt, wird genau dieser Erreger vernichtet, ohne dass man andere Bakterien in der Umgebung beeinträchtigt.« Ein Antibiotikum würde hingegen auch zahllose andere abtöten.

Ein Schub für die Phagentherapie?

Anfang des Jahres veröffentlichte der britische Ausschuss für Wissenschaft, Innovation und Technologie einen Bericht, der die dortige Regierung und Aufsichtsbehörden auffordert, den Einsatz von Phagen zur Behandlung antibiotikaresistenter Bakterien voranzutreiben. In Teilen Osteuropas und Russlands wird die Phagentherapie schon seit vielen Jahrzehnten praktiziert. So behandelt man beispielsweise im Georgi-Eliava-Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie im georgischen Tiflis bereits seit den 1920er Jahren bakterielle Infektionen mit Phagen. »Wir haben sechs fertig bereitstehende Phagenpräparate. Falls diese bei einer klinischen Testprobe nicht wirken, suchen wir nach einem spezifischen Phagen für den Patienten«, sagt Mzia Kutateladze, Direktorin des Instituts.

In anderen Gesundheitssystemen hat sich die Phagentherapie jedoch kaum durchgesetzt – zum Teil, weil große klinische Studien fehlen, die ihre Wirksamkeit belegen. Die Aufsichtsbehörden würden zudem in der Regel die genaue Dosis und den Wirkmechanismus wissen wollen, so Hill. Bei einem Phagen-Cocktail ließe sich das aber nur schwer bestimmen.

Doch vielleicht gibt es eine Alternative: Hill und seine Kollegen analysieren die Enzyme, mit denen Phagen des Bakteriums Clostridioides difficile die Zellwände ihrer Wirte aufbrechen und entkommen. C. difficile ist ein Hauptverursacher von antibiotikaresistenten Krankenhausinfektionen. Gelänge es, diese Enzyme zu isolieren und auf Bakterien loszulassen, könnten sie Letztere abtöten, ohne das restliche Mikrobiom zu schädigen. Langfristig ließen sich sogar Cocktails aus Phagen beziehungsweise ihren Enzymen entwickeln, um die Zusammensetzung unserer Mikrobiome zu optimieren. So könnte man vielleicht psychische Störungen wie Angstzustände behandeln oder auch entzündliche Darmerkrankungen und Fettleibigkeit, die mit einem unausgewogenen Mikrobiom einhergehen.

Fermentierte Speisen für ein gesundes Virom

Vorerst besteht der sinnvollste Weg, das eigene Darmvirom zu pflegen, jedoch darin, sich gesund zu ernähren. Da Phagen meist zusammen mit ihren bakteriellen Wirten auftreten, kommen sie in bakterienreichen Lebensmitteln in Massen vor – insbesondere in fermentierten Produkten wie Sauerkraut, Kefir, Kimchi, Wein und entsprechenden Milchderivaten wie Käse. Noch ist es allerdings zu früh, um genau zu sagen, welche Phagen für uns gesund sind und wie man ihr Wachstum fördern kann. Die jüngsten Forschungsergebnisse haben aber immerhin schon einige Hinweise geliefert.

Fernández-Real fand beispielsweise heraus, dass die Teilnehmer seiner Studie, die einen hohen Anteil an nützlichen Caudovirales-Phagen aufwiesen, regelmäßig Milchprodukte konsumierten. Bestimmte Lebensmittel können möglicherweise auch die Mengen an Darmbakterien verändern, indem sie das Verhalten inaktiver Phagen beeinflussen. So ergab eine Studie aus dem Jahr 2020, dass der Zuckerersatzstoff Stevia bestimmte Phagenarten dazu brachte, aus ihrem Ruhezustand aufzuwachen und ihren Wirt abzutöten.

Eines ist jedenfalls klar: Viren sind alles andere als bloße Übeltäter. »Viren hatten schon immer einen schlechten Ruf, und Covid hat das nur noch verschlimmert. Aber wie unsere Daten eindeutig zeigen, dürfen wir nicht vergessen, welche Rolle Viren für die Gesundheit und unseren Umgang mit Stress spielen«, sagt Cryan. »Es ist an der Zeit, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.