E-Auto-Batterien: Was wir uns von Tesla und BYD abgucken können

Dass Hersteller von Automobilen gerne mal Wagen der Konkurrenz kaufen und bis auf die letzte Schraube auseinandernehmen, vermessen und analysieren, ist eigentlich nichts Besonderes. Dass die Ergebnisse anschließend öffentlich einsehbar sind, hingegen schon. Und besonders interessant wird es, wenn zwei sehr erfolgreiche Produkte aus fernen Ländern, die die heimische Wirtschaft bislang nicht mit gleichem Erfolg herstellen konnte, diesem Teardown unterzogen werden.

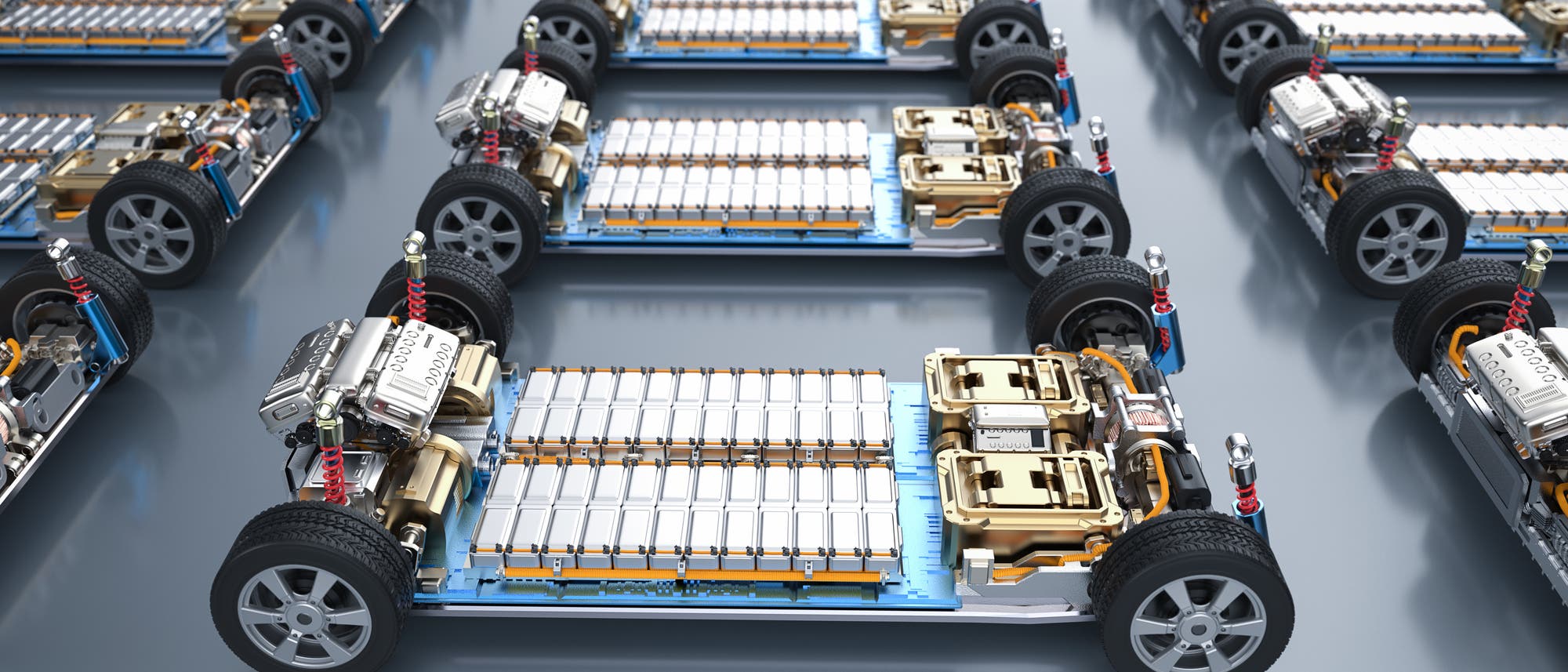

Entsprechend groß dürfte das Interesse seitens der europäischen Automobilindustrie an den neuesten Ergebnissen der RWTH Aachen sein. Ein Forscherteam hat zwei der kommerziell wichtigsten Lithium-Ionen-Batterien in ihre Einzelteile zerlegt und analysiert: Die 4680-Zelle von Tesla, die unter anderem 2022 im Model Y verbaut wurde, und die Blade-Zelle von BYD. In Europa und Nordamerika hat im Jahr 2023 kein Hersteller mehr batterieelektrische Fahrzeuge verkauft als Tesla. 2024 hat das chinesische Unternehmen BYD Tesla dann aber im Gesamtabsatz überholt.

Die beiden Hersteller setzen auf ihrem Erfolgsweg allerdings mitunter auf unterschiedliche Zelltechnologien. Die untersuchte Tesla-Batterie besteht aus zylindrischen Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen mit hohem Nickel-Anteil – eine gute Wahl, wenn man auf sehr hohe Energiedichten aus ist und dafür höhere Kosten in Kauf nimmt. BYD baut hingegen auf Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen, kurz LFP-Zellen. Die sind kostengünstig und halten lange. Beide Zelltypen dürften noch über Jahre eine herausragende Rolle für die Elektromobilität spielen.

Die Forschenden haben nun die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Zellen untersucht. Zudem nennen sie nicht nur das nötige Material, sondern liefern auch gleich die Anleitung für den Bau der Zellen. Das eigentlich Überraschende ist aber etwas anderes: Beim Laden und Entladen erwärmt sich die Tesla-Zelle doppelt so stark wie das BYD-Modell – obwohl das Design der Zelle eigentlich auf eine hohe thermische Leitfähigkeit abzielt. Für das Schnellladen wäre die untersuchte BYD-Zelle also im Vorteil, denn wo weniger Wärme entsteht, muss auch weniger energieaufwändig gekühlt werden.

Denkanstoß für Entwickler in Europa

Allerdings handelt es sich bei der untersuchten Tesla-Zelle auch nicht um den letzten Entwicklungsstand des Herstellers. Heute verbaute Zellen könnten sich, was die Wärmeverluste angeht, also durchaus verbessert haben. Dass Tesla in der ersten, sehr erfolgreichen Version nicht das volle Potenzial aus der Zelle herausholen konnte, wertet Christoph Neef vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung als Denkanstoß: »Für uns Entwickler in Deutschland und Europa bedeutet es, dass wir diesem Beispiel folgend vielleicht auch mutiger bei der Kommerzialisierung von Batterietechnologien sein sollten, selbst wenn diese noch nicht bis zur Perfektion ausentwickelt sind.«

Neef bewertet Teardown-Reports wie den vorliegenden als »enorm wichtig gerade für uns Europäer, die wir am Anfang einer Gigaproduktion stehen«. Für die Fachcommunity halte die Studie zwar nur wenige neue Erkenntnisse bereit, doch könne sie als Referenz für alle neuen Entwicklungen auf dem Feld angesehen werden.

Cristina Grosu von der Technischen Universität München schließt sich dieser Einschätzung an. Ihr Team hat die Tesla-Zelle bereits in einer Vorgängerstudie untersucht. »Die RWTH-Studie verdeutlicht einmal mehr die fehlende Transparenz und die Kluft zwischen der Grundlagenforschung und dem serienreifen Produkt.« Eine neue Erkenntnis der RWTH-Studie hebt sie noch hervor: Keine der untersuchten Anoden enthält Silizium. »Das beobachtet man derzeit auch in vielen anderen Zellentwicklungen.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.