Weltraumschrott: Kehrwoche im Orbit

Die Müllabfuhr kommt lautlos. Sie schleicht sich von hinten an, sie greift den Schrott, sie zerrt an ihm, und sie lässt ihn nicht mehr los, bis er verglüht ist – allerdings nicht in der nächsten Müllverbrennungsanlage, sondern in der Erdatmosphäre. So soll es aussehen, wenn in ein paar Jahren der europäische Umweltsatellit Envisat entsorgt wird. Ohne Vorwarnung hat der Koloss, fast acht Tonnen schwer und größer als ein Reisebus, vor fünf Jahren den Betrieb eingestellt. Seitdem zieht er in knapp 800 Kilometer Höhe unkontrolliert seine Bahnen um die Erde. Noch mehr als 100 Jahre könnte das so weitergehen, sofern nicht eines Tages – in Form einer europäischen Rettungsmission – die Müllabfuhr kommt.

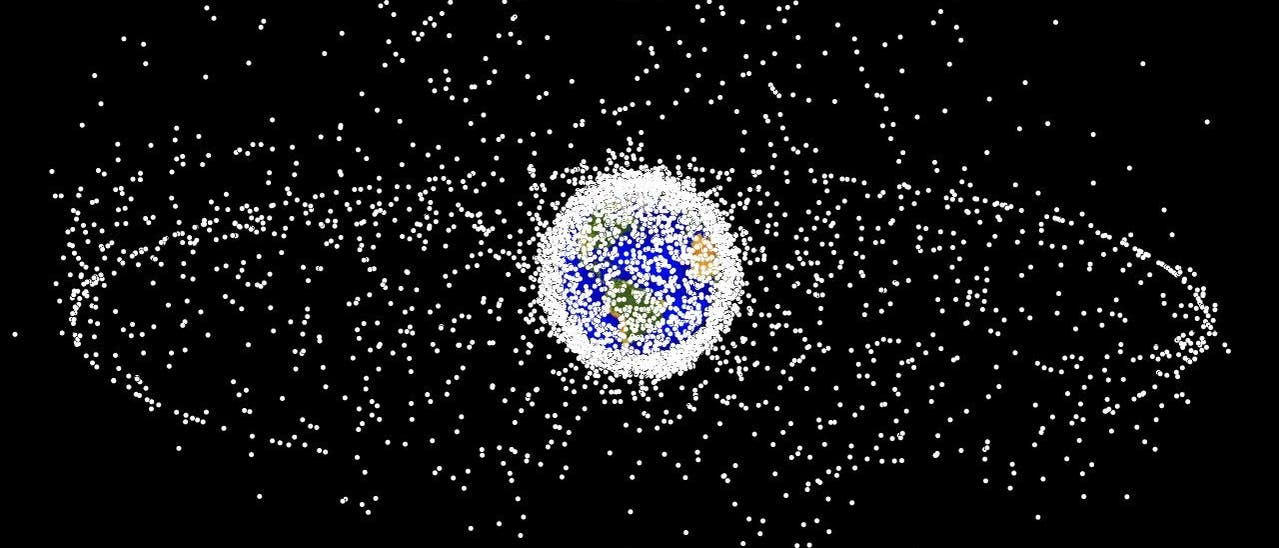

Envisat ist nicht allein. Mehr als 5000 Objekte mit einer Größe von mindestens einem Meter umkreisen derzeit den blauen Planeten. Weniger als 1500 davon sind aktive Satelliten. Der Rest ist Schrott: defekte Erdtrabanten, ausgebrannte Raketenstufen, große Trümmer. Hinzu kommen etwa 750 000 Brocken, die einen Zentimeter oder mehr messen – orbitale Geschosse mit Geschwindigkeiten von durchschnittlich 40 000 Kilometern pro Stunde, entstanden durch Altersschwäche, Explosionen oder Zusammenstöße. Jederzeit können sie eines der anderen Trümmerteile treffen und neuen Müll erzeugen. Weltraumschrott ist zu einer der größten Herausforderungen für die Raumfahrt geworden. Mehr als 7000 Tonnen an Trümmern rasen derzeit um die Erde. Sie gefährden Navigationssysteme und wissenschaftliche Missionen, militärische Späher und Fernsehsatelliten. "Das Problem wächst ständig weiter an, und wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem es alle zu spüren bekommen", sagt Holger Krag, Leiter des Büros für Weltraumtrümmer bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt.

Dort, am Raumfahrtkontrollzentrum ESOC, sind vergangene Woche 350 Experten aus aller Welt zusammengekommen, um zu diskutieren, wie der Abfall im All reduziert werden kann. Die viertägigen Beratungen haben gezeigt: Ideen zur Müllabfuhr – egal ob für Envisat oder andere havarierte Raumfahrzeuge – existieren zuhauf. Sie technisch umzusetzen, wird allerdings nicht einfach. Und Geld für die Kehrwochen im Orbit lockerzumachen, wird noch viel, viel schwerer.

"Müll zu vermeiden wäre deutlich billiger, als Müll zu entsorgen"Holger Krag

Dabei müsste es gar nicht so weit kommen. "Müll zu vermeiden wäre deutlich billiger, als Müll zu entsorgen", sagt Holger Krag. Kurz vor ihrem Lebensende müssten Satelliten dazu auf eine höhere Umlaufbahn bugsiert werden, in einen so genannten Friedhofsorbit. Oder sie müssten gezielt Höhe verlieren: Etwa 600 Kilometer über dem Erdboden ist die Restatmosphäre noch dicht genug, um ausgediente Satelliten abzubremsen und schließlich in niedrigeren Luftschichten verglühen zu lassen. Zuvor gilt es, die Treibstoffvorräte zu verbrauchen, die Batterien zu entladen und die Drucktanks zu entlüften. "Alles, was nach Ende der Mission noch Energie enthält und somit explodieren könnte, muss beseitigt werden", sagt Krag.

Beide Vorgaben, die veränderte Flugbahn und das so genannte Passivieren, kosten allerdings Geld – oftmals viele Millionen Euro pro Satellit. Die gibt kaum ein Betreiber freiwillig aus. Hinzu kommt, dass weltweit noch immer kein verbindliches Regelwerk zur Satellitenentsorgung existiert. "Es gibt zwar technische Empfehlungen, für deren Umsetzung brauchen wir allerdings die Politik", sagt Krag. "Nur: Der zuständige Raumfahrtausschuss der Vereinten Nationen hat seit Jahrzehnten kein Gesetz mehr zu Stande gebracht, weil sich die Staaten gegenseitig blockieren." Es gibt allenfalls nationale Vorgaben. Doch während Länder wie Frankreich seit 2008 Satellitenbetreiber gesetzlich dazu verpflichten, ihre Raumfahrzeuge kontrolliert zu entsorgen, hinkt Deutschland hinterher. "Wir arbeiten daran", sagt Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, zugleich Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, in Darmstadt. "In dieser Legislaturperiode wird das allerdings nicht mehr klappen."

Orbitale Geisterfahrer lassen sich kaum kontrollieren

Die Folge: Nur bei 60 Prozent aller Starts wird derzeit Vorsorge für das Ende der Mission getroffen. Das Problem könnte sich in Zukunft noch verschärfen. Start-ups wie die US-Firma OneWeb planen Konstellationen aus mehreren hundert Satelliten, um den Globus mit drahtlosem Internet zu versorgen. Konkurrent SpaceX träumt sogar von 4000 Trabanten – ein jeder 390 Kilogramm schwer und 1100 Kilometer über dem Erdboden unterwegs. "In solchen Höhen bleibt ein Satellit für alle Ewigkeiten im All", sagt Krag. Selbst wenn die Betreiber eine sachgerechte Entsorgung einplanen würden, bliebe noch immer das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls. Bei einer optimistischen Fehlerrate von einem Prozent wären plötzlich 40 orbitale Geisterfahrer unterwegs.

Genau deshalb soll bei Envisat irgendwann die Müllabfuhr vorbeischauen. "Um die Sicherheit im Erdorbit zu gewährleisten, müssen wir pro Jahr zwischen 5 und 15 Objekte entfernen", sagt Susanne Peters, Raumfahrtingenieurin an der Universität der Bundeswehr in München. "Und wenn ich meine Garage aufräume, dann fange ich auch mit den größten Objekten an, bevor ich mich um den Staub kümmere." Die Konzentration auf einen Brocken wie Envisat hat aber nicht nur praktische Gründe: Eine große Satellitenleiche stellt auch ein hohes Risiko dar. Im Februar 2009 kollidierten zum Beispiel Iridium 33 und Kosmos 2251, im Vergleich mit Envisat zwei Leichtgewichte. Trotzdem hinterließen die beiden Satelliten eine Wolke aus mehr als 100 000 Fragmenten, die ihrerseits zu neuen Unfällen führen können.

"Weltraumschrott wurde nie dafür entwickelt, um von anderen Satelliten verfolgt oder gegriffen zu werden"Susanne Peters

"Die Wahrscheinlichkeit, dass Envisat bis zu seinem natürlichen Absturz mit irgendwas kollidiert, liegt bei 18 Prozent. Das wäre ein echtes Desaster", sagt Robin Biesbroek, ESA-Projektleiter für e.Deorbit. So heißt Europas Versuch, in der Erdumlaufbahn aufzuräumen. Seit fünf Jahren studiert die Raumfahrtagentur bereits Konzepte, um einen ihrer Satelliten – höchstwahrscheinlich Envisat – gezielt zum Absturz zu bringen. Und um dabei wichtige Erfahrungen für die künftige Müllbeseitigung zu sammeln. Das klingt deutlich leichter, als es ist. "Weltraumschrott wurde nie dafür entwickelt, um von anderen Satelliten verfolgt oder gegriffen zu werden", sagt Susanne Peters. Es gibt keine Reflektoren, an denen sich ein Andock-Mechanismus orientieren könnte, und auch keine Haltegriffe. Bevorzugtes Ziel ist daher die Triebwerksdüse, die fast alle Satelliten besitzen. Bei Envisat scheidet diese Option allerdings aus: Die Öffnung wird von einem verklemmten Sonnensegel blockiert. Stattdessen soll der Müllwagen den so genannten Adapterring greifen, der einst Satellit und Rakete verbunden hat. Erst wenn eine feste Verbindung besteht, kann der Schrottfänger damit beginnen, die Rotation des defekten Satelliten zu stoppen und ihn schließlich in die Erdatmosphäre zu zerren.

Eigentlich sollte sich solch ein orbitaler Müllwagen längst im Bau befinden. Vergangenen Dezember, als die Raumfahrtminister der 22 ESA-Mitgliedsstaaten in Luzern über die künftige Finanzierung der Agentur berieten, hätten sie die Chance gehabt, e.Deorbit abzusegnen. Doch die Mission ist teuer. ESA-Chef Johann-Dietrich Wörner spricht von mehr als 100 Millionen Euro. Die realen Kosten, ist in Darmstadt zu hören, dürften mindestens doppelt so hoch liegen. Zu viel für die Mitgliedsländer. "Einen neuen Satelliten zu kaufen, ist schön", sagt Wörner. "Einen ähnlich hohen Betrag für dessen Entsorgung wollen allerdings die wenigsten Staaten ausgeben."

Mission gegen Weltraumschrott zu teuer

Projektleiter Biesbroek gibt sich keiner Illusion hin: "e.Deorbit wäre in Luzern mit Sicherheit abgeschossen worden." Daher landete die Mission gar nicht erst auf der Tagesordnung. Nun wollen die Ingenieure in drei Jahren, beim nächsten Ministertreffen, einen neuen Versuch starten. Falls sie überhaupt so lange durchhalten. Aktuell fehlen 13 Millionen Euro für die nächste Phase der Mission; der Betrag muss in den kommenden beiden Monaten aufgetrieben werden. Für die nächsten drei Jahre werden sogar 41 Millionen Euro benötigt. Biesbroek sucht daher händeringend nach einem ESA-Mitgliedsstaat, der die finanzielle Führung übernimmt. Deutschland wird das wohl nicht sein. Ministerin Zypries vermittelt in Darmstadt nicht den Eindruck, dass ihr e.Deorbit ein Begriff sei – geschweige denn, dass die geplante Mission besonders hoch auf der Agenda des Wirtschaftsministeriums stünde.

Stattdessen wollen die Europäer klein anfangen. Ende des Jahres soll RemoveDebris starten – ein Technologiedemonstrator, gefördert mit 15 Millionen Euro von der EU-Kommission. Der 100 Kilogramm schwere Satellit wird, so die Pläne, gemeinsam mit anderer Fracht zunächst zur Internationalen Raumstation ISS gebracht und dort ausgesetzt. "In den vergangenen Jahren gab es zwar viele Simulationen, viele Theorien zur Müllentsorgung, aber kaum echte Missionen", sagt Projektleiter Jason Forshaw von der University of Surrey im Südosten Englands. Der kleine Satellit soll daher gleich zwei Konzepte testen: Netze und Harpunen. Zunächst wird er dazu eine Tochtersonde aussetzen, die sich automatisch zu einem etwa ein Meter großen Ziel aufbläst. Dann wird gefischt. Der Satellit feuert ein Netz ab – etwa 300 Gramm schwer und fünf Meter im Durchmesser. Gewichte an den sechs Ecken des Netzes, das von Airbus Defence & Space in Bremen entwickelt wird, wickeln sich um das Ziel. Motoren ziehen das Geflecht zusammen. Bei einer realen Mission könnte der Schrott dann in Schlepptau genommen werden.

Im nächsten Schritt soll RemoveDebris einen Teleskoparm mit einer zehn Zentimeter großen Platte ausfahren und das Ziel aus eineinhalb Metern Entfernung beschießen – mit einer Harpune. Mehr als zwei Kilogramm wiegt das Geschoss. Es soll das Metall durchschlagen und sich mit Widerhaken im Zielobjekt verfangen. "Für wenig Geld wollen wir erkunden, wo die größten Risiken und Chancen dieser neuen Technologien liegen", sagt Surrey-Ingenieur Forshaw. Immerhin, es ist ein erster Schritt – und eine wichtige Übung. Denn eines darf bei der künftigen Entsorgung von Satelliten keinesfalls passieren: eine Kollision des Räumfahrzeugs mit seinem Zielobjekt. Das würde neuen Schrott bedeuten und noch mehr Arbeit für die orbitale Müllabfuhr.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.