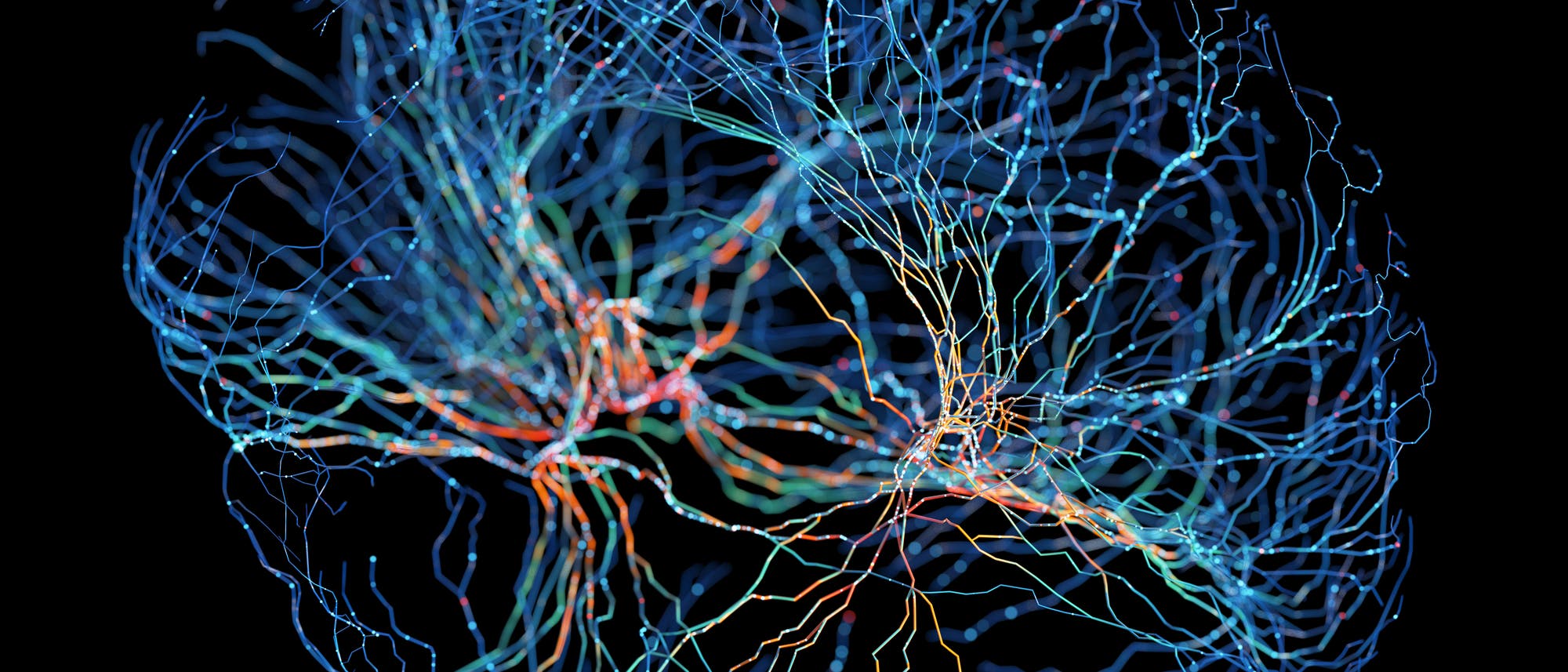

Stringtheorie: Wie die Stringtheorie dabei helfen kann, das Gehirn zu verstehen

Kann die Stringtheorie, jener ebenso berühmte wie umstrittene Versuch, eine physikalische »Weltformel« zu entwickeln, dabei helfen zu verstehen, was das Bewusstsein ist und wie das menschliche Gehirn funktioniert? Auf den ersten Blick mutet das absurd an. Abgesehen davon, dass die Theorie den Gehirnen von Menschen entspringt, scheint es kaum Gründe zu geben, irgendeine Verbindung anzunehmen.

Der Kern der Stringtheorie ist schnell erzählt: Statt unteilbarer Teilchen sollen winzige, schwingende Fäden, sogenannte Strings, die fundamentalen Bausteine der Wirklichkeit sein. Mit ihrer Hilfe, so die Hoffnung, ließen sich Quantenmechanik und Gravitation endlich unter einem theoretischen Dach vereinen. Doch die postulierten Strings sind derart winzig und die zugehörige Mathematik so komplex und vielfältig, dass die Theorie weithin als experimentell nicht überprüfbar gilt. Das Bewusstsein wiederum ist zwar ebenfalls ein schwer fassbares und unscharf definiertes Phänomen, entzieht sich aber als biologisches Mysterium einer eindeutigen physikalischen Beschreibung.

Zwischen diesen sehr unterschiedlichen Bereichen gibt es keine nennenswerten Überschneidungen. Oder doch? In einer Studie, die im Januar 2026 im Fachmagazin »Nature« erschienen ist, sehen Forschende zwischen beiden eine überraschende Verbindung. Demnach sollen sich die mathematischen Methoden der Stringtheorie nutzen lassen, um zu erklären, wie sich die Neuronen im Gehirn vernetzen. Und nicht nur das: Auch Äste von Bäumen, Blutgefäße, Korallen oder sogar Ameisenbauten folgen offenbar ähnlichen Prinzipien. In einer zugehörigen Pressemitteilung des Rensselaer Polytechnic Institute im US-Staat New York wird bereits vollmundig vom »ersten erfolgreichen Einsatz der Stringtheorie zur Beschreibung realer biologischer Strukturen« gesprochen.

So weit möchte Albert-László Barabási nicht gehen. Der Professor für Physik und renommierte Experte für Netzwerkstrukturen von der Northeastern University in Boston war an der Arbeit beteiligt und betont, dass es hier nicht um eine direkte Verbindung zwischen Stringtheorie und Neurowissenschaften gehe. Niemand behaupte, das Gehirn bestehe aus Strings. Entscheidend sei vielmehr, dass bestimmte mathematische Werkzeuge, die ursprünglich für die Stringtheorie entwickelt wurden, erstaunlich gut geeignet scheinen, um reale Netzwerke zu beschreiben.

Es geht um ein Optimierungsproblem

Das allein ist bemerkenswert. Schließlich gilt die Stringtheorie selbst vielen Physikern als so weit von der messbaren Wirklichkeit entfernt, dass diese sie spöttisch als »nicht einmal falsch« bezeichnen. Entsprechend überraschend wäre es, dass ausgerechnet die darin verwendete Mathematik dabei helfen soll, etwas so Reales wie neuronale Verschaltungen zu verstehen.

Der mögliche Zusammenhang, erklärt Barabási, ergibt sich aus der Tatsache, dass »physische Netzwerke physikalisch kostspielig sind und daher versuchen, sich selbst zu optimieren« – auch wenn bislang unklar ist, was genau sie optimieren. Der naheliegendste Ansatz wäre ein schlichtes »Verdrahtungsdiagramm«, das stets die kürzesten Wege zwischen zwei Knoten wählt, um die Länge zu minimieren. Doch detaillierte dreidimensionale Scans und Karten physischer Netzwerke zeigen komplexere Verzweigungsgeometrien und Verbindungen, die darauf hindeuten, dass eine andere Form der Optimierung stattfinden muss. Barabási und sein Team versuchten daher zu ergründen, wie sich die Struktur solcher Netzwerke eher auf eine minimale Oberfläche als auf andere Größen wie Länge oder Volumen hin optimiert.

»Viele dieser Netzwerke – etwa das Gefäßsystem, das Blut transportiert, oder die Neuronen, die über Ionenkanäle Neurotransmitter freisetzen – sind im Grunde Röhren«, erklärt Barabási. Der größte Kostenfaktor sei nicht das Material im Inneren, sondern der Bau der Oberfläche. »Aber die Modellierung einer Oberflächenminimierung ist mathematisch extrem schwierig, weil man lokal glatte Flächen erzeugen muss, die sich kontinuierlich und nahtlos aneinanderfügen.«

»Viele dieser Netzwerke – etwa das Gefäßsystem, das Blut transportiert, oder die Neuronen, die über Ionenkanäle Neurotransmitter freisetzen – sind im Grunde Röhren«Albert-László Barabási, Physiker

Die entscheidende Idee hatte Erstautor Xiangyi Meng, heute Assistenzprofessor am Rensselaer Polytechnic Institute. Ihm fiel auf, dass diese scheinbar unlösbare Rechnung im Kern identisch ist mit einem Problem, für das Stringtheoretiker längst ausgefeilte Werkzeuge entwickelt hatten. »Die Mathematik minimaler Flächen hat zwar tiefe historische Wurzeln, doch unsere Arbeit stützt sich auf einen spezifischen Fortschritt, den die klassische Geometrie nicht bietet«, erklärt Meng. Genauer gesagt auf einen speziellen Ansatz der Stringtheorie namens »kovariante geschlossene Stringfeldtheorie«, der in den 1980er-Jahren von Barton Zwiebach, Physiker am Massachusetts Institute of Technology, und anderen entwickelt wurde.

Der Ansatz erlaubt es, die effizientesten Wechselwirkungen – vergleichbar mit minimalen Flächen – zwischen bestimmten Arten von Strings zu berechnen, indem diese als Knoten und Kanten behandelt werden. Er ist zentral für stringtheoretische Versuche, Gravitation und Quantenmechanik zu vereinen. Was dort also ursprünglich dazu diente, wechselwirkende Strings zu beschreiben, lässt sich auch auf wachsende Netzwerke übertragen. Statt dünner Drähte entstehen mathematisch schlauchförmige Strukturen mit einer endlichen Dicke. Das ist entscheidend, denn reale Netzwerke dürfen nicht zu eindimensionalen Linien schrumpfen: Neuronen und Blutgefäße brauchen Volumen, um zu funktionieren.

Ein universelles Prinzip in Netzwerksystemen

Anschließend testete das Team sein Konzept anhand hochauflösender dreidimensionaler Scans physischer Netzwerke, darunter Neuronen, Blutgefäße, Äste und Korallen. In allen Fällen lieferte das stringtheoretische Modell eine bessere Übereinstimmung als einfachere klassische Vorhersagen. Insbesondere reproduzierte es Anzahl und Ausrichtung der Verzweigungen deutlich genauer. »Was wir sehen, ist also ein Verhalten, das nicht spezifisch für das Gehirn ist, sondern universell in physischen Netzwerken vorkommt«, sagt Barabási. »Das ist, denke ich, ein essenzieller Schritt, um zu verstehen, wie Gehirne und andere Netzwerke sich verschalten – und warum sie so ungewöhnlich sind.«

Auch Wissenschaftler, die nicht an der Studie beteiligt waren, können den Überlegungen etwas abgewinnen. »Die Arbeit zeigt wunderbar, dass es sinnvoller ist, Netzwerkstrukturen unter dem Gesichtspunkt der Oberflächenkosten statt der Kabellänge zu betrachten«, kommentiert etwa Michael Winding, Neurowissenschaftler am Francis Crick Institute in England. »Das ist wirklich interessant. Üblicherweise denkt man bei der Oberfläche vor allem an ihre Auswirkungen auf elektrische Eigenschaften – etwa daran, wie schnell Signale in einem Neuron – laufen, als an die Kosten für den Aufbau einer Nervenzelle.«

Ob das Verständnis der Verschaltung des Gehirns tatsächlich Methoden aus den Grenzbereichen der theoretischen Physik erfordert, bleibt allerdings fraglich. Fachleute, die sich in beiden Disziplinen auskennen, sind rar. Einer von ihnen ist Vijay Balasubramanian, Stringtheoretiker und auf das Gehirn spezialisierter Biophysiker an der University of Pennsylvania – und er äußert sich skeptisch. »Ich bin mir nicht sicher, ob diese Studie einen entscheidenden Durchbruch in unserem Verständnis des Gehirns markiert, und viele Experten dürften die Verbindung zur Stringtheorie wenig überzeugend finden«, sagt er. »Von revolutionärer Bedeutung zu sprechen, erscheint daher verfrüht. Dennoch ist der Versuch, physikalische Prinzipien auf biologische Netzwerke anzuwenden, eine willkommene Bereicherung der biophysikalischen und neurowissenschaftlichen Forschung – und wird hoffentlich weitere Untersuchungen anstoßen.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.