Futur III: Die Überlebenden und die Geheilten

Meine Gelenke knacken, während ich mich die Treppe zu unserem Besprechungszimmer hinaufquäle. Ich lehne mich gegen die Wand, um Atem zu schöpfen. Natürlich hätte ich den Aufzug nehmen können und mir damit die Schmerzen erspart, aber ich muss gesund werden. Ich habe Glück. Obwohl die Krankheit meinen Körper verwüstet hat, kann ich noch gehen. Doch meine Beine sind schwach, meine Arme ausgemergelt, mein Gesicht vernarbt und hohlwangig. Ich bleibe in Bewegung, damit mein Körper weiter ausheilt. Dazu sind wir hier: um zu gesunden.

Allerdings weiß ich nicht, warum ich noch teilnehme. Mir nützen diese Treffen nicht viel. Früher spendeten sie Trost, aber jetzt sind sie bloß noch langweilig. Da die Überlebenden vor Kummer, Wut oder Ekel leicht die Beherrschung verlieren, können sie sich nur selten uns Geheilten gegenüber öffnen und ihre Erlebnisse mitteilen. Sie sind Kämpfer, das mussten sie sein. Ein Nichtinfizierter überlebte nicht, wenn er weich war. Sie verinnerlichten alles. Viele wurden so von Schuldgefühlen aufgefressen, dass sie nicht mehr weiterwussten. Selbstmorde von Überlebenden sind heute alltäglich.

Wir wussten nicht, was wir taten, während unsere Körper zusehends verfielen

Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Wirklich. In einem Moment liegen meine Frau und ich fieberkrank im Bett und husten uns die Seele aus dem Leib, und im nächsten wache ich an ein Krankenhausbett gefesselt auf, mit verkümmerten Gliedmaßen und zerstörtem Körper. Es dauerte danach Tage, bis ich ahnte, was geschehen war, und Monate, bis ich damit klarkam. Mein Heim war von einer der vielen durch die Stadt tobenden Feuersbrünste vernichtet worden. Ich weiß bis heute nicht, wo meine Frau steckt und was aus ihr wurde.

Schweigend nehme ich Platz. Wir sind eine gemischte Gruppe aus nicht infizierten Überlebenden und geheilten Infizierten, die miteinander ins Gespräch kommen sollen, »damit die Heilung voranschreitet«. Die Treffen sollten offen und anonym sein, aber die Überlebenden wissen gleich, wer die Geheilten sind. Ein Blick auf unsere gebrochenen, verfaulten Körper genügt. Die meisten Überlebenden vermeiden, von sich zu erzählen. Früher brachte ich zu den Treffen ein Bild meiner Frau mit, in der schwachen Hoffnung, ein Überlebender würde sie erkennen, doch sie wollen nie ein Blick darauf werfen. Es fällt ihnen schwer, in uns wieder Mitmenschen zu sehen.

Ich verlasse das Treffen vorzeitig und ohne Begleitung. Wir Geheilte sind gern mit unseren Gedanken allein. Schließlich konnten wir eine lange Zeit gar nicht denken.

Beim Laden an der Ecke mache ich Halt, um ein bisschen Essen für Frau Richmond zu kaufen. Sie arbeitete als Krankenschwester, als die Seuche ausbrach und ihr Mann und ihr Enkel angesteckt wurden. Sie ist eine zähe, geradlinige Person, und nie sah sie sich Horrorfilme an. Während die Nachbarn Freunde und Verwandte erschossen, versteckte sie ihre Lieben unauffällig im Keller und fütterte sie, so gut es ging. Im Lauf der Jahre rettete sie Dutzende Infizierte, mich eingeschlossen, vor dem tobenden und zunehmend verzweifelten Mob.

Das kann nicht leicht gewesen sein. Einmal, erzählt sie mir, bekam ein früherer Nachbar, der nun die örtliche Bürgerwehr anführte, Wind von ihrer heimlichen Tätigkeit. Die Konfrontation endete nach einem zweitägigen Stellungskrieg zwischen ihr und vier oder fünf Milizangehörigen. Frau Richmond will noch immer nicht sagen, wie der Streit gelöst wurde. Sie ist zäh.

Ihr verdanke ich mein Leben. Mich um ihre Einkäufe zu kümmern, ist das Mindeste, was ich tun kann.

Herr Richmond begrüßt mich, als ich in seine Straße einbiege. Er war früher Arzt. Er und Frau Richmond lernten sich in dem Krankenhaus kennen, in dem die ersten Seuchenopfer angeliefert wurden. Obwohl seit Langem pensioniert, besuchte er seine Frau jeden Tag in der Mittagspause. Er war einer der ersten Infizierten, und sein Körper siechte mit den Jahren dahin, bis er im Rollstuhl saß und kaum sprechen konnte. Doch sein Geist ist klar, und das ist für uns alles, was zählt.

Seither wohne ich bei den Richmonds und schlafe noch immer auf einem kleinen Klappbett in ihrem Keller. Obwohl ich mich an die Zeit im Versteck nicht erinnere, fühle ich mich dort am sichersten.

Auf dem Bildschirm im Wohnzimmer laufen die Nachrichten. Noch ein Massenselbstmord von Überlebenden, die mit dem Sieg über die Seuche nicht klarkommen. Dieses Mal von der Brücke.

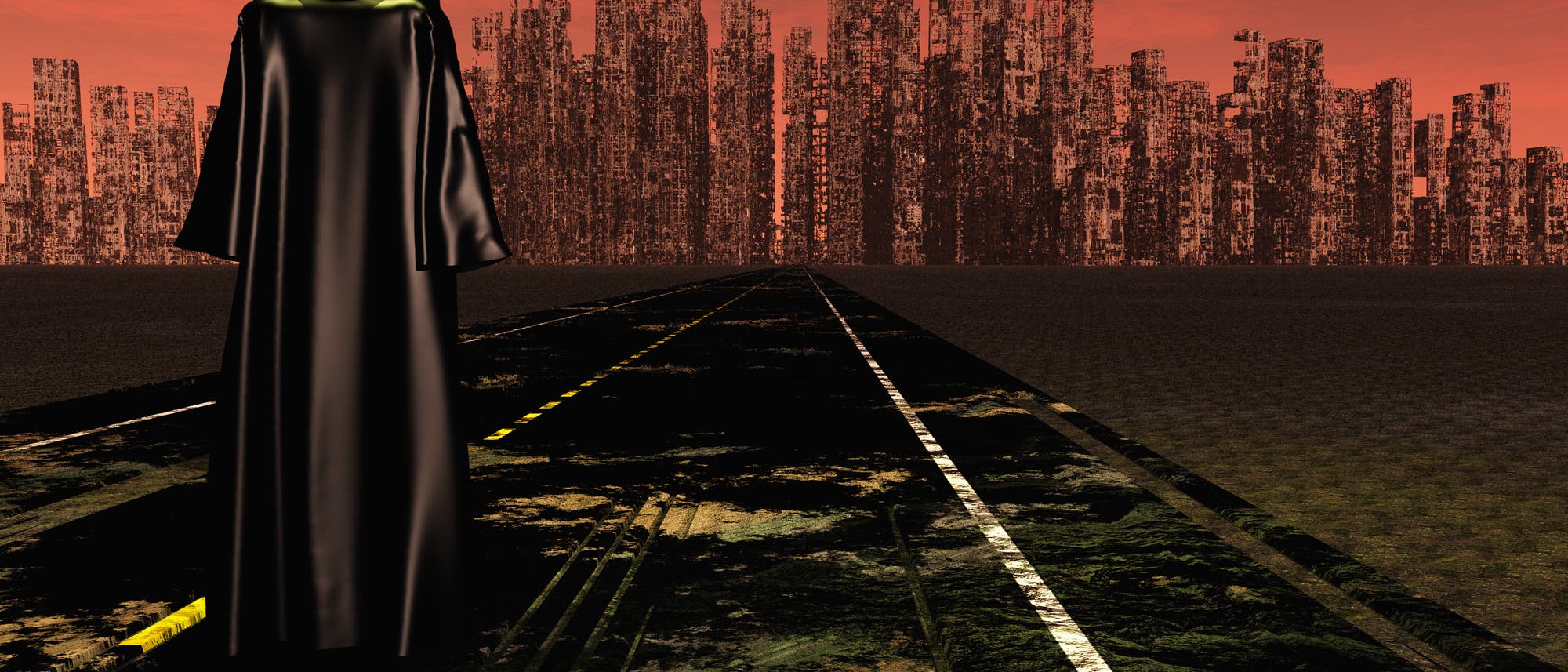

Man kann ihnen kaum einen Vorwurf machen. Wir Infizierten waren unersättlich. In unserem kranken Wahn brachten wir unzählige Nichtinfizierte um. Wir wussten nicht, was wir taten, während unsere Körper zusehends verfielen. Für die Überlebenden waren wir wandernde, langsam verwesende Leichen. Es muss entsetzlich gewesen sein. Die Nichtinfizierten nannten uns Zombies und begannen nach dem Vorbild gängiger Horrorfilme eine Ausrottungskampagne gegen uns. Es lief genau ab wie im Gruselkino: Horden von »Untoten« gegen eine zusammengewürfelte Gruppe von Überlebenden, die kaum eine Chance hatten.

Und dann fand jemand ein Gegenmittel. Auf einmal war alles anders: Die grauenhaften Untoten verwandelten sich in pflegebedürftige Kranke.

Wir wurden behandelt, und die Seuche war bald besiegt. Die Überlebenden nannten uns nun Geheilte. Wir haben keine Erinnerung mehr an die grässliche Welt, die durch die Krankheit entstand. Die meisten Menschen wurden damals zu bewusstlosen Zombies, welche die wenigen Nichtinfizierten durch eine filmreife Höllenlandschaft verfolgten.

Aber es waren die Überlebenden, die zu Monstern wurden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.