Kielfeldbeschleuniger: Teilchenschleudern der anderen Art

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts harrten noch immer diverse chemische Elemente ihrer Entdeckung, ganz zu schweigen von den grundlegenden physikalischen Bausteinen des Kosmos. 100 Jahre später waren dann nicht nur die letzten Lücken im Periodensystem geschlossen, sondern auch eine Reihe von Elementarteilchen bekannt, aus denen alles Bekannte im Universum besteht. Die entscheidenden Werkzeuge für diese Wissensrevolution waren die Teilchenbeschleuniger.

Als Höhepunkt der Entwicklung tauchte 2012 am Large Hadron Collider (LHC) des Forschungszentrums CERN bei Genf das lange gesuchte Higgs-Boson auf. Der LHC ist ein 27 Kilometer langer, ringförmiger Beschleuniger, in dessen Vakuumröhren zwei gegenläufige Protonenstrahlen mit jeweils sieben Teraelektronvolt (TeV) kollidieren. Ein Elektronvolt ist die Energie, die ein Elektron gewinnt, wenn es von einer Spannungsdifferenz von einem Volt beschleunigt wird; ein TeV ist das Billionenfache davon. Beim LHC handelt es sich wohl um das komplexeste und teuerste jemals gebaute wissenschaftliche Gerät. Das Higgs-Boson komplettierte das so genannte Standardmodell der Teilchenphysik, das sämtliche subatomaren Vorgänge beschreibt. Seitdem haben sich weder im LHC noch in irgendeiner anderen Maschine neue Elementarteilchen bemerkbar gemacht. Haben wir also alles gefunden, was es zu finden gibt? Das ist zweifelhaft. Im Standardmodell fehlt die Dunkle Materie, die im All reichlich vorhanden, aber unsichtbar ist. Populäre Erweiterungen der Theorie sagen noch mehr Teilchen voraus. Dazu kommen weitere tief greifende Fragen, etwa nach dem Überwiegen von Materie gegenüber Antimaterie im beobachtbaren Universum. Mit einem leistungsfähigeren Beschleuniger könnten wir solche Rätsel eventuell lösen.

Es gibt bereits Pläne für einen International Linear Collider (ILC), der die Kollisionspartner auf gerader Strecke auf Energien von 250 Gigaelektronvolt (GeV) bringen soll. Das ist zwar weniger als beim LHC, dafür würden am ILC Elektronen mit ihren Gegenstücken aus Antimaterie zusammenstoßen, den Positronen. Da es sich dabei anders als bei den (aus Quarks zusammengesetzten) Protonen des LHC um Elementarteilchen handelt, wären die gelieferten Daten viel besser zu interpretieren. Allerdings sieht das erste Design 20 Kilometer Länge und Kosten im Bereich von zehn Milliarden Euro vor. Wegen der nötigen Investitionen hat bisher kein Land zugesagt, den ILC zu beherbergen.

Unterdessen ließe sich die im bestehenden Tunnel des LHC erreichbare Energie durch stärkere supraleitende Magnete auf 27 TeV erhöhen. Darüber hinaus gibt es Gedankenspiele für eine neue Maschine mit einem Umfang von 100 Kilometern. Dieser Future Circular Collider genannte Gigant könnte eine noch nie da gewesene Kollisionsenergie von 100 TeV erreichen. Doch die Kosten für das Projekt würden die für den ILC vermutlich sogar noch übertreffen. Selbst wenn es dazu kommt, könnten die Arbeiten erst beginnen, sobald der LHC ab etwa 2035 seinen Betrieb einstellt.

Es zeichnen sich aber Alternativen zu immer gewaltigeren Konstruktionen ab. Seit den 1980er Jahren entwickeln zahlreiche weitere Physikerinnen und Physiker, darunter ich, unkonventionelle Konzepte für Teilchenbeschleuniger. Eines davon wird als Plasma- oder Kielfeldbeschleuniger bezeichnet. Ein solches Gerät könnte den Bau einer Maschine im TeV-Maßstab ermöglichen, die kompakter und viel billiger wäre als alles, was auf gegenwärtigen technologischen Standards beruht.

Die heute genutzte Bauart der Teilchenbeschleuniger hat eine lange Vorgeschichte. 1897 experimentierten der Brite Joseph John Thomson und der Deutsche Emil Wiechert unabhängig voneinander mit Kathodenstrahlen (wie sie später beispielsweise lange Zeit in Fernsehgeräten verwendet wurden). Dabei entdeckten sie ein negativ geladenes Teilchen, das Elektron. In den 1930er Jahren gab es dann den ersten Kreisbeschleuniger, bei dem Teilchen das sie antreibende elektrische Feld mehrfach durchlaufen und so vergleichsweise hohe Energien erreichen. Im vom US-Physiker Ernest Lawrence erfundenen, handtellergroßen »Zyklotron« kamen Protonen so auf bis zu 80 Kiloelektronvolt.

Danach entwickelte sich die Beschleunigertechnologie schnell weiter. Bald ließ die Wucht der geladenen Geschosse eingehende Untersuchungen von Atomkernen zu, und die Ära der Hochenergiephysik begann. Ein ganzer Zoo hunderter unterschiedlicher Teilchen öffnete sich. Im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts wurde klar, dass sie alle das Ergebnis der Wechselwirkungen von nur 17 fundamentalen Objekten sind. Diese Bausteine des Standardmodells entdeckten Physiker bis Ende der 1990er Jahre in Beschleunigerexperimenten – mit Ausnahme des Higgs-Bosons. Dessen Fund 2012 galt als abschließende Krönung.

Erst auf langen Strecken erhalten die Teilchen genügend Tempo

Damit gehören Beschleuniger zu den ertragreichsten wissenschaftlichen Instrumenten in der Geschichte. Darüber hinaus dienen sie einer Vielzahl von Anwendungen in der Medizin und anderen Bereichen des Alltags, von Röntgenaufnahmen über die Strahlentherapie bin hin zur Sterilisation von Lebensmitteln und der Erzeugung radioaktiver Isotope für diverse klinische Tests und Behandlungen. In der Spitzenforschung gibt es so genannte Freie-Elektronen-Laser für Strukturuntersuchungen etwa im Rahmen der Molekularbiologie und der Materialwissenschaft.

Grundsätzlich unterscheiden sich zwei Konstruktionsweisen: Kreis- und Linearbeschleuniger. Der ringförmige LHC ist ein Vertreter der ersten Kategorie. Hier durchlaufen zwei Protonenstrahlen in entgegengesetzter Richtung immer wieder Abschnitte mit »Hohlraumresonatoren« (auch Kavitäten genannt, englisch: cavities). Dort erzeugen Radiowellen elektrische Felder, deren Ausrichtung hin- und herschwingt. Die Frequenz ist auf den Ankunftszeitpunkt der positiv geladenen Protonen abgestimmt. So werden die Teilchen immer passend vorwärtsgezogen und allmählich beschleunigt. Sobald sie genug Energie gewonnen haben, fokussieren magnetische Linsen die Protonenstrahlen auf mehrere sehr präzise eingestellte Kollisionspunkte entlang des Rings. Beim Aufprall entstehen extreme Energiedichten, was neue, massereichere Zoobewohner hervorbringt.

Allerdings geben geladene Teilchen Energie ab, sobald sie auf eine kreisförmige Bahn gezwungen werden. Für einen gegebenen Radius des Beschleunigerrings ist der Verlust durch die »Synchrotronstrahlung« geringer, wenn die Teilchen mehr Masse besitzen. Deshalb verwendet der LHC Protonen. Für die viel masseärmeren Elektronen wären die Einbußen infolge der Synchrotronstrahlung zu groß, und sie ließen sich nicht auf solch hohe Energien bringen. Will man Elektronen und die ebenso leichten Positionen kollidieren lassen, braucht man darum Linearbeschleuniger oder enorm große Radien mit minimaler Krümmung.

Auf dem Weg zu einer bestimmten Strahlenergie hängt die nötige Dimension der Anlage letztlich davon ab, wie viel Hochfrequenzleistung in die Bauteile gepumpt werden kann. Sonst laufen die Strukturen Gefahr, einen zerstörerischen elektrischen Durchschlag zu erleiden. Ursprünglich bestanden die Elemente aus dem gut leitfähigen Kupfer. Die Durchschlagsfestigkeit ermöglichte pro Meter eine maximal zuführbare Energie zwischen 20 und 50 MeV (Megaelektronvolt). Neue Bauteile arbeiten mit höheren Frequenzen, und supraleitende Komponenten erlauben stärkere Felder in den Kavitäten. Solche Entwicklungen werden inzwischen in allen Beschleunigertypen eingesetzt und weiterhin ständig verbessert. Die technischen Fortschritte in dem Bereich gehen sicherlich noch einige Zeit weiter.

Irgendwann werden die konventionellen Möglichkeiten zur Aufrüstung einer bestehenden Strecke jedoch ausgeschöpft sein. Dann müssen wir entweder viel größer bauen – oder ganz anders. 1982 startete das US-Energieministerium eine Initiative zur Erforschung alternativer Ansätze für Beschleunigertechnologien. Das Programm brachte viele Ideen hervor; drei sind besonders vielversprechend.

Der erste Ansatz wird Zwei-Strahl-Beschleunigung genannt (englisch: two-beam acceleration). Das Prinzip basiert auf einem relativ einfach herstellbaren, aber sehr stark geladenen Elektronenpuls, der ein hochfrequentes Feld in einem Hohlraumresonator anregt. Dieser überträgt seine Schwingung auf eine zweite Kavität, in der ein anderer Elektronenstrahl beschleunigt wird. Am CERN soll das Konzept mit einer Maschine namens Compact Linear Collider (CLIC) getestet werden.

Eine zweite Idee ist die Kollision von Myonen, den erheblich schwereren Cousins der Elektronen. Sie sind ebenfalls Elementarteilchen, besitzen jedoch viel mehr Masse. Das wiederum bedeutet, dass sie in einem Kreisbeschleuniger beträchtlich weniger Bewegungsenergie in Form von Synchrotronstrahlung verlieren. Allerdings sind Myonen nicht stabil und zerfallen nach zwei millionstel Sekunden. Technisch würden sie aus den ebenfalls instabilen so genannten Pionen gewonnen, die ihrerseits entstehen, wenn man einen Protonenstrahl auf ein spezielles Material schießt. In der Realität existiert noch kein Myonenbeschleuniger, dennoch hat das Konzept einige eingefleischte Fans in der Hochenergiephysik.

Drittens gibt es eine auf Plasma basierende Option. Die meisten Menschen kennen drei Zustände von Materie: fest, flüssig und gasförmig. Plasma wird oft als der vierte Aggregatzustand bezeichnet und entsteht, wenn Elektronen aus der Hülle von Atomen herausgerissen werden. Ein Plasma ist im Wesentlichen ein ionisiertes Gas mit darin gleichmäßig verteilten Elektronen und Ionen. Plasma kommt in unserem Alltag nur selten vor, ist im Universum aber überaus häufig; so bestehen etwa Sterne daraus. Im Labor lässt sich ein Plasma leicht erzeugen, indem man Strom durch ein Gas leitet, wie in einer gewöhnlichen Leuchtstoffröhre.

Ein energiereicher Puls schiebt das Plasma zur Seite wie ein Schiffskiel das Fahrwasser

Die Idee, es zur Beschleunigung zu verwenden, stammt aus den 1970er Jahren. John M. Dawson von der University of California in Los Angeles schlug seinerzeit vor, in Plasma durch einen intensiven Laserpuls oder gebündelte Elektronen eine Art Welle zu erzeugen. Diese sollte dann ein Paket aus geladenen Teilchen antreiben – und dabei herkömmliche Beschleuniger um den Faktor 1000 oder 10 000 übertreffen. Das Konzept wird heute in Analogie zum Kielwasser eines Schiffs als Kielfeldbeschleuniger bezeichnet. Es zog viel Aufmerksamkeit auf sich, da mit ihm die Aussicht bestand, die gigantischen Maschinen ähnlich revolutionär zu miniaturisieren, wie es in der Elektronik ab den 1960er Jahren mit integrierten Schaltkreisen gelang.

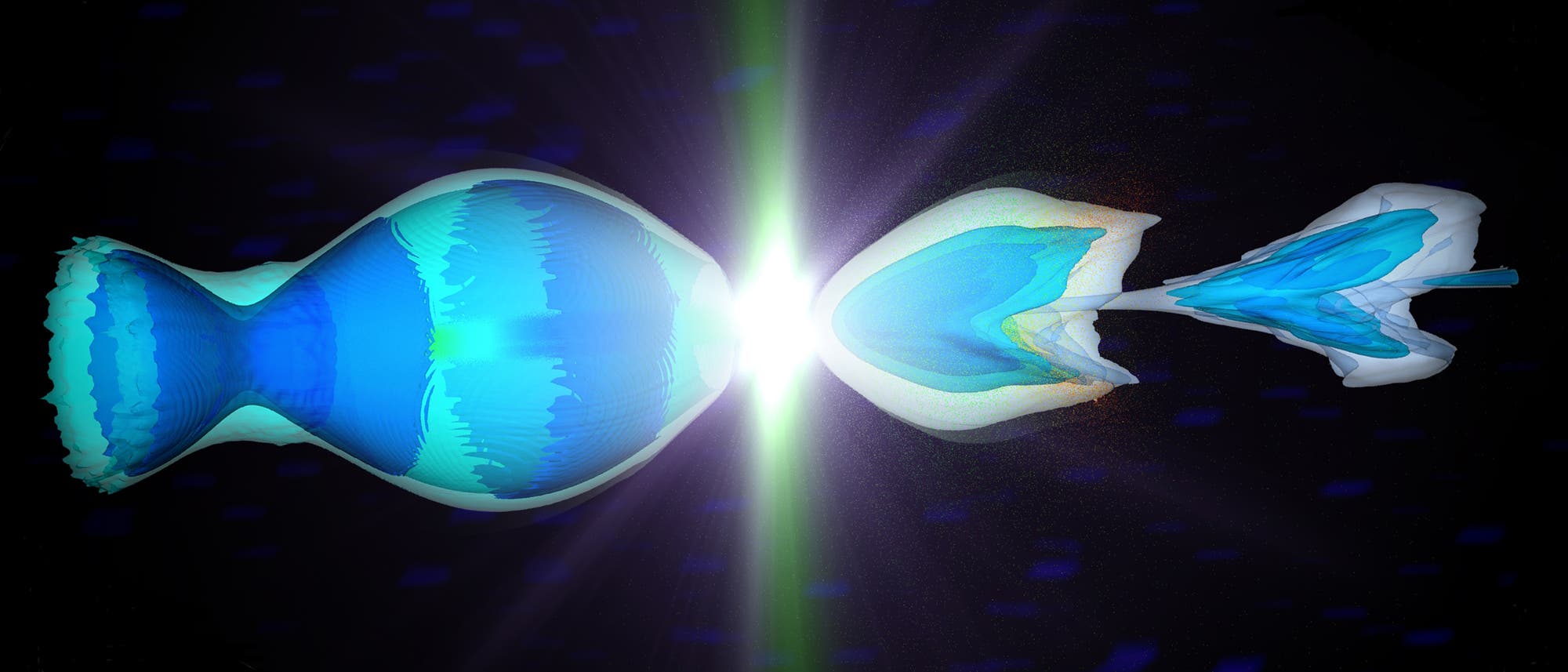

Das Plasma in einem Kielfeldbeschleuniger verhält sich wie das Kielwasser hinter einem Schiff. Wenn dieses vorwärtsfährt, verdrängt es Wasser, das am Heck zurückfließt und eine nachlaufende Welle bildet. In ähnlicher Weise kann ein stark fokussierter und intensiver Laserpuls, der sich mit Lichtgeschwindigkeit durch ein Plasma bewegt, eine ihm folgende Strömung erzeugen. Sie ist relativistisch, das heißt, sie breitet sich fast mit Lichtgeschwindigkeit aus. Der Strahlungsdruck drängt die Elektronen des Plasmas ab wie ein Bootsrumpf das Wasser.

Man kann statt eines Laserpulses auch ein energiereiches Elektronenbündel benutzen. Es schiebt mit seiner negativen Ladung die Elektronen des Plasmas zur Seite. Die zurückbleibenden positiv geladenen Ionen sind träge und verweilen an Ort und Stelle. Sobald das Paket vorbeigezogen ist, werden die verdrängten Elektronen durch ihre gegenseitige Abstoßung sowie durch die Anziehungskraft der positiv geladenen Ionen zurückgetrieben. Sie bewegen sich so schnell, dass sie an ihnen vorbeischießen. Daraufhin verspüren sie wieder einen Rückwärtssog; eine Schwingung beginnt. So entsteht gewissermaßen im Kielwasser des Elektronenbündels auf Grund der Trennung von Ionen und Elektronen des Plasmas ein oszillierendes elektrisches Feld.

Wenn ein zweites Elektronenbündel auf das erste folgt, können die Teilchen Energie aus dem Kielfeld erhalten – wie durch die hochfrequente Strahlung im Hohlraumresonator eines konventionellen Beschleunigers. Befinden sich hinreichend viele Elektronen im nachfolgenden Bündel, ziehen sie aus dem elektrischen Feld genügend Energie ab, um dieses gerade so zu dämpfen, dass ein Feld mit konstanter Beschleunigungswirkung entsteht. So gewinnen die Teilchen des nachfolgenden Bündels gleichmäßig an Energie und bleiben als Paket beisammen, statt auf ihrem Weg durch das Plasma verschmiert zu werden.

Der große Vorteil eines Plasmabeschleunigers gegenüber anderen Ansätzen besteht in den elektrischen Feldern. Sie sind gut 1000-mal stärker als in herkömmlichen Kavitäten. Außerdem kann ein beachtlicher Teil der Energie, die der die Elektronen auseinanderschiebende Strahl auf das Kielfeld überträgt, vom nachlaufenden Bündel wieder aufgenommen und in Beschleunigung umgesetzt werden.

Sowohl bei laser- als auch bei elektronengetriebenen Kielfeldbeschleunigern gab es in den letzten zwei Jahrzehnten enorme Fortschritte. Meine eigene Gruppe von der University of California hat mit dem SLAC National Accelerator Laboratory im kalifornischen Menlo Park zusammengearbeitet. Dort haben wir Experimente mit Prototypen durchgeführt. Dazu injizierten wir zwei Elektronenbündel mit einer Anfangsenergie von 20 GeV. Die Elektronen, die dem ersten Strahl durch ein 1,3 Meter langes Plasma nachliefen, gewannen auf dieser Strecke bis zu neun GeV. Bei Tests mit einem Positronenbündel wuchs dessen Energie um vier GeV auf einer Distanz von einem Meter. Überall auf der Welt finden ähnliche Experimente statt. Einige Teams setzen auf Laser und erreichen ebenfalls große Energiegewinne, am DESY beispielsweise bei Elektronenpaketen, die durch selbstlernende Computerprogramme optimal auf den Lichtpuls abgestimmt sind (siehe »Reiten im Lichtsog«). Am CERN ist noch ein anderes Konzept auf dem Prüfstand: Hier läuft ein mehrere Zentimeter langes Protonenpaket durch ein Plasma und erzeugt auf ähnliche Weise ein Feld, das Elektronen beschleunigt.

Das ultimative Ziel der Forschung an Kielfeldbeschleunigern ist ein Linearbeschleuniger, der eng fokussierte Elektronenstrahlen mit gegenläufigen Elektronen oder Positronen zur Kollision bringt und auf eine Gesamtenergie von mehr als einem TeV kommt. Um das zu erreichen, müsste man wahrscheinlich etwa 50 einzelne Stufen in Reihe schalten, wobei jede die Energie der Teilchenbündel um 10 GeV erhöhen würde.

Die Technik muss noch den Kinderschuhen entwachsen

Doch es ist enorm schwierig, die antreibenden und nachfolgenden Strahlen entlang so vieler Plasmaabschnitte aufeinander abzustimmen. Der typische Radius des Kielfelds beträgt kaum einen Millimeter, und in dieses müssen die Elektronen mit der Treffgenauigkeit von weniger als einem Nanometer eingespeist werden. Das Timing zwischen dem ersten Strahl und dem nachlaufenden Paket muss auf ein Hundertstel einer billionstel Sekunde stimmen.

Jede Fehlausrichtung verschlechtert die Strahlqualität, weil dann die Elektronen um die Achse des Plasmafelds oszillieren. Dadurch gehen sowohl Ladung als auch Energie verloren, was sich in Form ausgesandter Röntgenstrahlung äußert. Diese so genannte Betatron-Emission begrenzt letztlich die Energie, die sich in einem Kielfeldbeschleuniger auf die Teilchen übertragen lässt.

Einer baldigen praktischen Umsetzung stehen weitere technische Hürden im Weg. Zum Beispiel ist für einen Teilchenbeschleuniger neben der Kollisionsenergie die zweite wichtige Kennzahl die »Luminosität«. Sie ist ein Maß dafür, wie viele Teilchen sich in einer gewissen Zeitspanne auf einen bestimmten Raumbereich fokussieren lassen. Wenn man die Luminosität mit dem Wirkungsquerschnitt multipliziert (das ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilchen aufeinandertreffen), kann man die Anzahl der Zusammenstöße berechnen, die man bei einer gegebenen Energie beobachten dürfte.

Die angestrebte Luminosität für einen Elektronen-Positronen-Linearbeschleuniger bei einem TeV beträgt 1034 pro Quadratzentimeter und Sekunde. Das entspricht 1010 Teilchen pro Bündel bei einer Wiederholungsrate von zehn Kilohertz und einem zehn milliardstel Meter kleinen Kollisionspunkt. Um das zu erreichen, müssten die Strahlen eine durchschnittliche Leistung von jeweils 20 Megawatt haben. Selbst wenn man die Energie vom voranlaufenden Strahl auf die zu beschleunigenden Teilchen mit 50-prozentiger Effizienz übertragen könnte, bleiben 20 Megawatt im Plasma übrig. Das sind riesige Leistungen, die auf kleinem Raum zu- und abgeführt und bestenfalls erneut nutzbar gemacht werden müssten – keine einfache Aufgabe.

Und obwohl die Technologie bei der Beschleunigung von Elektronen erhebliche Fortschritte gemacht hat, steckt die Forschung an ihren idealerweise gegenläufigen Antiteilchen noch in den Kinderschuhen. Höchstwahrscheinlich wird noch ein Jahrzehnt Grundlagenforschung mit intensiver internationaler Zusammenarbeit nötig sein, um Experimente mit Positronen auf den gleichen Stand zu bringen, den wir heute bei Elektronen haben. Alternativ könnten wir Elektronen mit ihresgleichen oder sogar mit Protonen zusammenstoßen lassen.

Die Zukunft der Kielfeldbeschleuniger ist ebenso ungewiss wie spannend. Innerhalb von zehn Jahren könnten an Anlagen, die heute bereits Laser- und Elektronenstrahlen produzieren, erste darauf aufbauende 10-GeV-Beschleuniger auf den Labortischen stehen und verschiedene wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen erlauben. Von dort aus wäre es jedoch immer noch weit bis zu einem plasmabasierten Linearbeschleuniger, mit dem sich wirklich neue Physik erkunden ließe.

Trotz der gewaltigen experimentellen Fortschritte entsprechen die bislang erreichbaren Strahlparameter noch nicht dem, was wir allein für den mit Elektronen bestückten Arm eines zukünftigen Elektron-Positron-Colliders bräuchten, der in neue Energiebereiche vorstoßen soll. Doch solange die Finanzierungsaussichten für Maschinen wie den International Linear Collider und den Future Circular Collider ungewiss sind, ist es vielleicht am besten, wenn wir zunächst versuchen, die exotische Technologie der Kielfeldbeschleuniger zu perfektionieren. Sie könnte einiges an Baugröße und Kosten sparen. Und vielleicht erschafft sie ein Werkzeug, mit dem wir am Ende neue fundamentale Wahrheiten entdecken.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.