Persönlichkeit: Wie der Wohnort uns prägt

Welches Umfeld passt zu mir? Wo fühle ich mich wohl – und was hat das mit den Menschen zu tun, die in der jeweiligen Region leben? Diese Fragen stellt sich wohl jeder irgendwann im Leben. Mich selbst trieben sie um, als ich für mein Masterstudium von Marburg nach Dortmund umzog und merkte, dass ich mich im Ruhrgebiet nicht ganz so wohl fühlte wie in der hessischen Unistadt.

Beruhte mein Eindruck, es in Dortmund mit einem ganz anderen Menschenschlag zu tun zu haben, vielleicht nur auf meiner persönlichen Zuschreibung? Oder war es Zufall, dass ich nach meinem Umzug einfach an ein paar deutlich extravertiertere Leute geraten war als die, die ich in Marburg kannte? Lag es gar an dem verbreiteten Stereotyp, wie »der Ruhrpottler« typischerweise ist? Womöglich eine Mischung aus alldem.

Allerdings wissen wir heute aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass die Umwelt durchaus unsere psychische Verfassung und unser Wohlbefinden beeinflusst. Seit einigen Jahren suchen Fachleute auf dem Gebiet der geografischen Psychologie nach systematischen Unterschieden in der Verteilung von Persönlichkeitseigenschaften zwischen Land- und Stadtbevölkerung, Nordlichtern und Südländern, Ost und West oder auch zwischen den Bewohnern küstennaher und gebirgiger Regionen. Laut den Ergebnissen leben an manchen Orten tatsächlich substanziell mehr gesellige, gewissenhafte, offene oder extravertierte Menschen als anderswo.

2013 brachte der Persönlichkeits- und Sozialpsychologe Peter Jason Rentfrow von der University of Cambridge ein erstes großes Sammelwerk zu dieser jungen Forschungsdisziplin heraus. Es beleuchtete unter anderem Unterschiede in der Lebenszufriedenheit zwischen verschiedenen US-Bundesstaaten sowie den Einfluss des Klimas auf das Selbstkonzept von Menschen. Anders als in der klassischen kulturvergleichenden Forschung, die etwa zwischen individualistischen und kollektivistischen Gesellschaften unterscheidet, geht man in der geografischen Psychologie meist kleinteiliger vor und betrachtet lokale Unterschiede innerhalb eines Landes oder einer Region. Hierfür wird auf möglichst umfangreiche Daten aus Onlinebefragungen zurückgegriffen, die darüber Auskunft geben, wie sich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in der Bevölkerung verteilen.

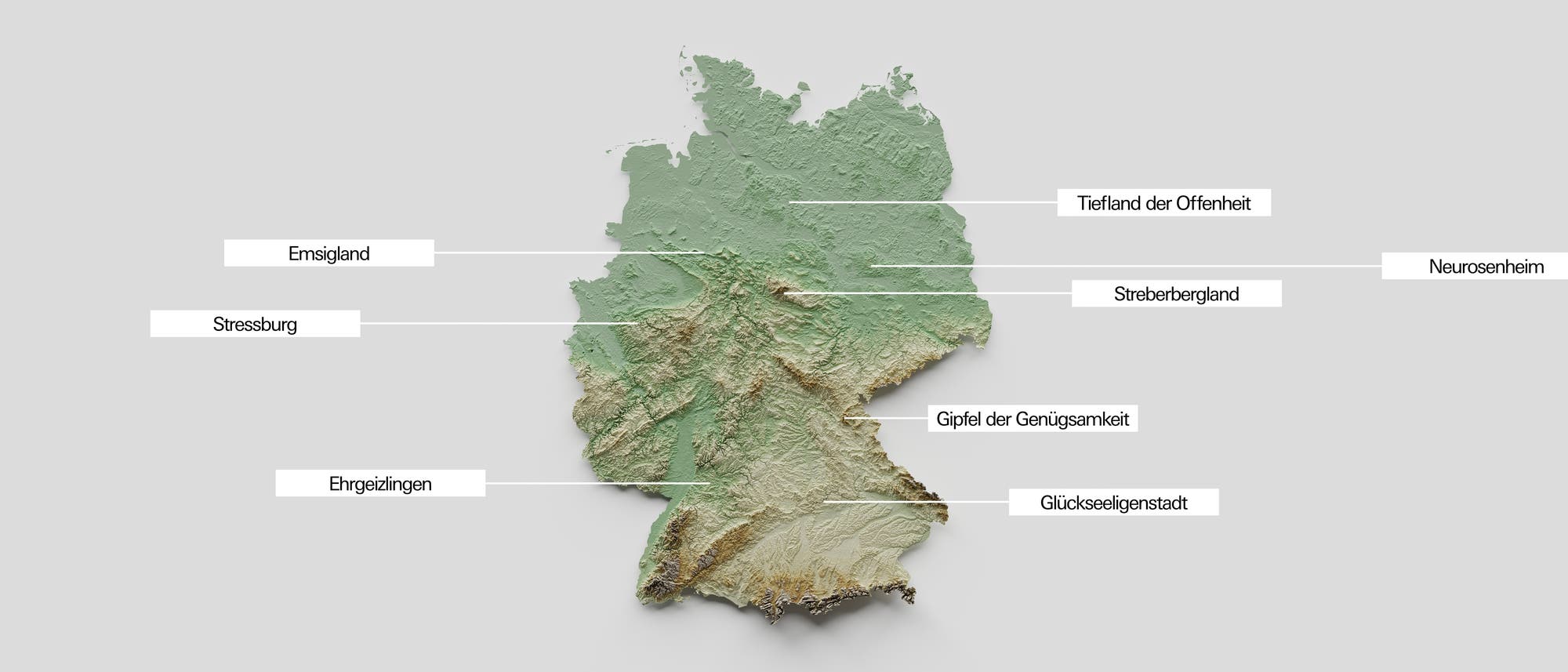

Für eine 2019 erschienene Arbeit werteten Psychologen um Martin Obschonka, damals an der Queensland University of Technology in Australien, Daten von mehr als 70 000 Deutschen aus, die online einen Persönlichkeitstest, das Big Five Inventory (BFI), bearbeitet hatten. Dieser besteht aus 44 Aussagen, denen man in Bezug auf die eigene Person mehr oder weniger stark zustimmen kann. Darunter sind Sätze wie »Ich stehe gern im Mittelpunkt« oder »Wenn ich etwas anfange, will ich es auch zu Ende bringen«.

Aus den Antworten lässt sich ein individuelles Profil der fünf großen Dimensionen des Charakters gewinnen, nämlich Extraversion (Geselligkeit), Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus (emotionale Labilität). Obschonkas Team fand heraus: In Großstädten leben im Durchschnitt tatsächlich mehr extravertierte Menschen als auf dem Land. Südlich einer fiktiven Linie zwischen den Städten Köln und München ist der Neurotizismus, also der Hang zu Ängstlichkeit und häufigen Stimmungsschwankungen, im Schnitt schwächer ausgeprägt. Und auch auf eine etwas größere Offenheit der Süddeutschen im Vergleich zu den Einwohnern im Norden des Landes deutet einiges hin.

Einschränkend muss man hier anmerken: Ob die notgedrungen beschränkte und oft nicht repräsentative Stichprobe an Probanden für die jeweilige Region wirklich typisch ist, lässt sich schwer beurteilen. Immerhin versuchten die Autoren, durch Clusterung von ökonomisch oder bildungsmäßig ähnlich aufgestellten Menschen den Einfluss des sozialen Status zu minimieren. Dennoch bleibt in gewissem Maß fraglich, ob etwa die 214 teilnehmenden Emsländer oder 234 Nordthüringer die charakterlichen Eigenarten in ihrer Region wirklich abbilden. Die Millionenstädte Berlin oder München waren mit 5500 beziehungsweise 3200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen stärker in der Studie vertreten.

Kleine Unterschiede, unklare Ursachen

Zudem sind die zu verzeichnenden Effekte in der Regel klein. Auch wenn in Dortmund also insgesamt etwas mehr extravertierte Menschen als in Marburg leben, ist das kein Unterschied wie Tag und Nacht. Selektionseffekte und Stereotype spielen bei der subjektiven Wahrnehmung sicherlich hinein. Darüber hinaus ist mit der bloßen Feststellung von Unterschieden nicht gesagt, worauf diese zurückgehen.

Hier haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Modellannahmen herauskristallisiert. Die erste betrachtet die regionalen Persönlichkeitsunterschiede als Ausdruck der lokalen Sozialstruktur. Städte oder Gemeinden mit überdurchschnittlich junger Bevölkerung zeigen demnach eher höhere Werte für Offenheit, in solchen mit hoher Kriminalitätsrate sind die Einwohner dagegen im Schnitt zum Beispiel verschlossener und weniger verträglich.

Die zweite, damit zusammenhängende Erklärung nimmt historische Migrationsströme in den Blick. So ziehen aus ökonomisch schlechter aufgestellten, etwa ländlichen Gegenden vermehrt extravertierte und gewissenhafte, sprich: ehrgeizige Menschen weg.

Drittens spielen wohl auch Umweltbedingungen wie die Bevölkerungsdichte (Stadt versus Land) oder die Topografie der Landschaft (Flachland versus Berge) eine Rolle dabei, welche Mentalitäten in einzelnen Ländern oder Regionen vorherrschen.

Manche dieser Einflüsse haben eine lange Geschichte. So stellten Forscher in einer Untersuchung von 2018 fest, dass die einstigen Zentren des Kohlebergbaus sowie der Stahl erzeugenden Industrie in England sich bis heute recht stark hinsichtlich der Persönlichkeit und des Wohlbefindens der dort ansässigen Bevölkerung vom Rest des Landes unterscheiden. Martin Obschonka und seine Kollegen analysierten Persönlichkeitsmerkmale und die Lebenszufriedenheit in verschiedenen britischen Grafschaften gemäß den Daten einer Umfrage des britischen Rundfunksenders BBC aus den Jahren 2009 bis 2011. Fast 400 000 Menschen hatten daran teilgenommen. Die Ergebnisse glichen sie außerdem mit solchen aus den Kohlerevieren der USA ab.

In beiden Ländern zeigte sich: Die psychische Belastung der Menschen in den vom Bergbau geprägten Regionen ist besonders hoch. Das drückt auf die Lebenserwartung und die Zufriedenheit, wobei der Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie vermutlich ebenfalls einen Beitrag dazu leistete. So zeigen die Menschen in und um Manchester einen größeren Hang zum Neurotizismus und weniger Gewissenhaftigkeit. Eine mögliche Erklärung: Aus den einstigen Kohlerevieren zogen in den letzten Jahrzehnten vor allem gewissenhafte, gesellige und offene Menschen fort, um anderswo ihr Glück zu suchen. Die verbliebene Bevölkerung fiel folglich hinter den Landesdurchschnitt zurück.

Ein anderer wichtiger Faktor ist das Phänomen der sozialen Ansteckung. Demnach breiten sich viele Einstellungen, Eigenschaften und Stimmungen innerhalb von Familien und Freundeskreisen sowie Nachbarschaften aus. Menschen interagieren im Schnitt enger mit solchen, die ihre Ansichten und Vorlieben teilen. So kommt es zu einer allmählichen Angleichung und letztlich Homogenisierung der Persönlichkeiten. Bilden sich zudem organisierte Strukturen aus – etwa Selbsthilfegruppen in Vierteln mit hoher Kriminalität oder Theater und Ateliers in Gegenden, wo viele kreative Menschen leben – , so können sich solche »Hotspots« wiederum selbst verstärken.

Bestimmte Angebote, Institutionen und Aktivitäten in einer Stadt oder Region können, so die Annahme, auf lange Sicht durchaus Eigenschaften wie die Offenheit für Neues oder die Gewissenhaftigkeit beeinflussen. Tatsächlich wirken die Lebensumstände und Interessen häufig auf die Betreffenden zurück: Extravertierte Personen übernehmen eher Führungsrollen, gewissenhafte gründen häufig Unternehmen – und das führt wiederum dazu, dass sie ihre jeweiligen Charakterzüge ausbauen. Die Persönlichkeit sucht sich quasi oft genau die Umgebung, die zu ihr passt.

Vom Umfeld »umerzogen«

Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben, etablieren beinahe automatisch gewisse Normen und Selbstbilder, die ihr eigenes Handeln leiten. Selbst eine introvertierte Westfalin dürfte sich, wenn sie etwa zum Studium oder Job nach Köln geht, dort eher gesellig zeigen und so von ihrem neuen Umfeld »umerzogen« werden.

Empirische Arbeiten bestätigen die Macht der sozialen Ansteckung. Die niederländischen Psychologen Arnold Bakker und Wilmar Schaufeli berichteten im Jahr 2000, dass sich das Burn-out-Syndrom unter Lehrkräften auch per emotionaler Ansteckung im Kollegenkreis verbreitet. Ihre Studie an 154 Pädagogen verschiedener Schulen ergab, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Burn-out sowohl dann ansteigt, wenn die individuelle Anfälligkeit hoch ist, als auch bei einem besonders intensiven Austausch mit Betroffenen. Je enger der Umgang miteinander, desto eher übernehmen sie die Sorgen und Nöte der anderen.

Stimmungswellen schwappen durch soziale Netzwerke

James Fowler und Nicholas Christakis analysierten Daten von knapp 5000 US-Bürgern, die über ihr Glücksempfinden und ihre sozialen Beziehungen Auskunft gaben. Laut der Untersuchung von 2008 synchronisierte sich das subjektive Wohlbefinden innerhalb der sozialen Netzwerke auffällig stark, vor allem zwischen Partnern, Freunden und Nachbarn.

In einer Studie von 2015 zeigte Olga Stavrova von der Universität zu Köln, dass das auch für Neurotizismus gilt. Eine Auswertung der Stimmungswerte in den verschiedenen deutschen Bundesländern ergab: Obwohl man die individuelle Ausprägung statistisch kontrollierte (also jeweils Menschen mit ähnlichen Werten stufenweise zusammenfasste), fiel die Verteilung von Land zu Land unterschiedlich aus. Die Forscherin erklärt das mit der Ausbreitung von Frust- und Lustwellen, die über die individuellen Neigungen hinausgehen. Selbst eine psychisch sehr stabile Person erwischt mal einen schlechten Tag – und gibt ihre miese Stimmung dann häufig an ihre Mitmenschen weiter.

Kurz erklärt:

Mensch-Umwelt-Passung definiert den Grad der Übereinstimmung zwischen individuellen Eigenschaften und Umweltfaktoren. Die zentrale Annahme ist, dass die Lebensqualität steigt, je mehr die Umgebung mit der eigenen Persönlichkeit korrespondiert, etwa durch kulturelle Einrichtungen (Theater, Bibliotheken und so weiter) oder den vorherrschenden Lebensstil vor Ort.

Diese Prozesse sind oft unbewusst, da sie sich per »Mimikry« verbreiten, das heißt durch Synchronisation von Bewegungen, Gesichtsausdrücken oder auch Stimmmustern. Derlei Verhaltensweisen hängen vermutlich mit der Aktivierung von Spiegelneuronen im Gehirn zusammen.

Eine weitere Form der Beeinflussung durch andere ist die Sozialisation. Ist in einer bestimmten Region etwa die Gewissenhaftigkeit unter den Menschen stark ausgeprägt, so dürfte dort Pünktlichkeit als hoher Wert gelten. Wird Zuspätkommen folglich nicht gern gesehen, trägt dies wiederum dazu bei, dass es aus dem Alltag der Leute hier eher verschwindet als anderswo. So können lokale Normen im Lauf der Zeit die Häufung bestimmter Charakterzüge fördern.

Eine Studie von 2021 überprüfte, ob regional verteilte Persönlichkeitsmerkmale dabei helfen, das Konsumverhalten der Menschen in einer Region vorherzusagen. Dabei ging die Arbeitsgruppe um den Psychologen Tobias Ebert von der Universität Mannheim wie folgt vor: Zunächst analysierte sie Daten zum Kaufverhalten von mehr als 110 000 Briten. Sie testete, ob bestimmte Gewohnheiten eine Konzentration auf Distriktebene (das entspricht ungefähr unseren Landkreisen) aufwiesen und ob diese dann mit einer geografischen Verdichtung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale statistisch zusammenhingen.

Parallel wurde das prototypische Konsumverhalten je Persönlichkeitsmerkmal für mehr als 1500 Individuen berechnet. Für jedes Merkmal wurden 20 Kategorien identifiziert, die positiv oder negativ mit der jeweiligen Eigenschaft korrelieren. Zum Beispiel: Extravertierte kaufen mehr alkoholische Getränke, offene Menschen geben mehr Geld für Reisen aus, neurotische knausern eher beim Kauf von Geschenkartikeln und verträgliche investierten mehr in Make-up.

Extravertierte kaufen anders ein

Sodann glichen die Forscher die durchschnittliche regionale Persönlichkeit mit den Konsumtypen ab. Das zeigte: Die Dominanz eines Persönlichkeitszugs entsprach relativ gut dem Vorherrschen des jeweiligen Kaufverhaltens. Offenbar leben in London besonders viele Menschen mit einem »extravertierten, offenen Konsumverhalten«, in Nordengland und Wales hingegen lässt sich die niedrigere Extraversion und Offenheit auch am Konsum ablesen.

Doch wie sieht es mit dem Einfluss natürlicher Faktoren wie dem Wetter oder der Landschaft aus? Eine Arbeit zum Lokalklima in China und den USA deutet darauf hin, dass in Zonen mit mildem Klima der Neurotizismus eher geringer, Verträglichkeit, Offenheit und Extraversion dagegen stärker ausgeprägt sind.

Shigehiro Oishi und sein Team an der University of Virginia untersuchten in mehreren Studien von 2015, ob offene Küstenlandschaft oder abgeschiedene Bergtäler mit der Extraversion der Bewohner zusammenhängen. So sind Menschen in den Bergen im Schnitt introvertierter als Küstenbewohner. Eine plausible Erklärung lautet: Im Flachland könnte es leichter sein, mit anderen in Kontakt zu treten, als im unwegsamen Gebirge. Eine 2023 veröffentlichte Arbeit eines Teams um Ioana Militaru konnte den Zusammenhang zwischen Meernähe und Extraversion bei gut 2,5 Millionen US-Bürgern allerdings nicht bestätigen. Ein Wohnort an der Küste war hier nur mit mehr Offenheit für Erfahrungen, aber auch mit gesteigertem Neurotizismus und mit geringerer Verträglichkeit gepaart.

Insgesamt scheint das Umfeld, in dem wir leben, uns psychologisch durchaus zu prägen. Verantwortlich dafür sind wohl mindestens diese vier Faktoren: Migrationsströme, die bestimmte Persönlichkeitstypen regional konzentrieren, soziale Ansteckung, die zur Annäherung an eine bestehende Norm führt, sowie klimatische und topografische Bedingungen. Jedoch sind solche Zusammenhänge statistisch nicht sehr groß, und viele Studien geben keine Auskunft über Ursache und Wirkung. Daher lassen sich die Einzelfaktoren wie Migration, Ansteckung und Topografie selten klar voneinander trennen.

Zudem könnten die Effekte je nach Kulturraum durchaus unterschiedlich ausfallen. Studien aus den USA verzeichnen meist geringeren Neurotizismus unter Bergbewohnern. In Fernost dagegen leben im Gebirge oftmals mehr labile Menschen als auf dem flachen Land, wie chinesische Forscher 2022 berichteten. Warum das so ist, weiß man bislang nicht. Es gibt also noch viele Fragen zu beantworten auf dem Gebiet der geografischen Psychologie.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.